* INTERNET CI ASCOLTA ::

Quante volte hai avuto l’impressione che Internet ti ascoltasse?

Succede, non solo a me. Si tratta di Attentional Bias o Internet ci ascolta per davvero?

Conversazioni come questa a me ne capitano di frequente.

Vedo un’amica per pranzo, le racconto che mi sono iscritta a un corso di Corporate Strategy, poi lei vede l’adv su Instagram di un corso simile e pensa che sia colpa della nostra conversazione.

Un’altra legge la mia newsletter, in cui racconto la stessa cosa e così via.

Succede: l’anno scorso nei giorni dopo aver letto un post sul Cammino di Santiago su Instagram, ho visto tanti di quei post sponsorizzati in ogni dove che mi invitavano a saperne di più che sembrava quasi io fossi interessata per davvero.

Succede, non solo a me.

Si tratta di Attentional Bias o Internet ci ascolta per davvero?

Quando dico che ho colleghi belli intendo dire che ne sanno a pacchi. Roberta Sanzani è l’Head of Digital Advertising di Webranking: ho deciso che me lo faccio spiegare da lei.

Come funziona la targetizzazione

«È un mix di cose. Per quanto la tecnologia degli assistenti digitali abbia in potenza la capacità di ascoltarci, no, non è così che veniamo targettizzati dalle piattaforme di advertising», mi spiega Roberta. «Ci sono però altri segnali altrettanto potenti che permettono di arrivare allo stesso risultato: la storia di navigazione, le nostre condivisioni, la tecnologia che utilizziamo, gli acquisti, quello che facciamo con le nostre app, i luoghi che frequentiamo, persino gli interessi delle persone nella nostra cerchia di amicizie e così via. Soprattutto sui social (ma non solo), se un mio contatto si è interessato a un programma formativo e io ho con lui diversi punti di similarità — che non si limitano al semplice socio-demo ma coinvolgono comportamenti e interessi — potrei essere considerato dalla piattaforma un “utente simile”, potenzialmente interessato ai medesimi corsi formativi. Se poi ne ho parlato il giorno prima con amici, la mia attenzione su quel contenuto adv sarà maggiore e nella mia mente scatterà il meccanismo causa-effetto».

Scarichiamo i nostri bisogni

Quando ho scaricato l’app per la spesa online del supermercato dietro casa — la pigrizia non è mai troppa — ho scoperto che non era la sola catena a essersi svecchiata e quando ho cercato un’app di dating, quella famosa, ho scoperto che ne esistevano tante altre e l’ho scoperto perché ne vedevo la pubblicità. Le ho installate tutte, disinstallate pure: e ora sono tornata a vedere solo il retargeting di Booking.

Le query sono espressioni di un bisogno, sento dire spesso.

Quindi se i miei dati raccontano quali sono i miei bisogni sarebbe davvero un problema? No, anzi: potrebbe finalmente avverarsi la profezia di una pubblicità non invadente, non inutile.

Internet ci ascolta per davvero? Attentional Bias e adv

In che modo viene misurata la tendenza che la nostra percezione ha di essere influenzata dai pensieri predominanti o ricorrenti?

Quante volte hai avuto l’impressione che Internet ti ascoltasse?Conversazioni come questa a me ne capitano di frequente, dicevo.

E non solo a me.

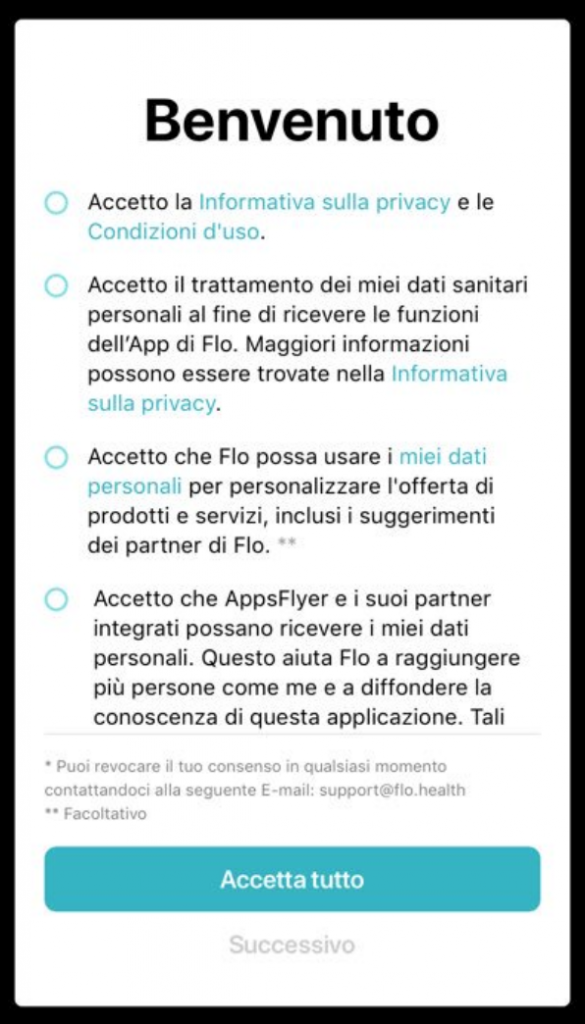

Io ho anche un’app per segnare il ciclo — ne parlavo qua — piena di contenuti, ma che raccoglie tanti dati.

Giustappunto il Guardian, parlando della crescita del Femtech, mette in evidenza come i dati raccolti vengano usati — evviva evviva — da tutti un po’. Certo, anche nelle pianificazioni pubblicitarie.

Il video per intero (e tradotto da Internazionale) è qua.

Cosa sono questi dati aggregati?

Informazioni. Utili. Utilissime a chi fa pubblicità.

I sistemi di tracciamento web e mobile, tecnicamente quelli su base pixel e ancora di più attraverso le SDK sulle app dove i sistemi di tracking si integrano praticamente nel sistema operativo, raccolgono dati aggregati sugli utenti che consentono agli sviluppatori di mappare la propria audience. Più è grande il network di siti e di app, maggiore è il numero di informazioni che è possibile ottenere. Del resto, chi non approva qualunque cosa quando fa download di un’app? Io ai miei studenti in aula all’università chiedo sempre: chi ha mai letto i TOS, i termini di servizio, di un social media qualsiasi?

La risposta è sempre al 100% nessuno.

Tra i dati raccolti ci sono i dati di utilizzo, come gli utenti usano i loro dispositivi ovvero: quali siti hanno visitato gli utenti (e fin qui nessuna novità), ma anche i livelli di utilizzo di tutte le applicazioni su cui è installata un’app di tracciamento a cui magari senza leggere i TOS si è data autorizzazione, e quali applicazioni sono installate sul dispositivo. Ecco perché scaricata un’app vedevo la pubblicità di tutte le altre simili.

Però Accetta tutto in evidenza funziona: “dimmi cosa fare, tanto non leggo”.

Dunque: io cedo indistintamente, e senza interessarmene troppo, l’autorizzazione ai dati personali, approvando tutti i casi d’uso richiesti (sì anche se li approvo senza leggerli vale uguale) e in cambio, cosa ricevo?

«Più sono accurate le informazioni che lascio alle piattaforme, maggiore sarà la probabilità di ricevere in cambio pubblicità interessante. E, perché no, anche utile», continua a spiegarmi Roberta. «Non so se possa essere una devianza professionale, ma ricordo con piacere che quando iniziai a lavorare nel digitale, agli albori di Facebook, vedevo continuamente corsi dedicati al web marketing. Anche grazie a quegli ads ho scoperto tante opportunità e di conseguenza conosciuto tante persone interessanti che mi hanno permesso di costruire il mio percorso. E senza scomodare temi formativi, potremo fare lo stesso esempio con argomenti più leggeri. Con una adv in target, posso scoprire, senza muovermi da casa, nuovi brand di moda che rispecchiano il mio stile senza vagare alla cieca perdendo tempo prezioso!».

Dal mio punto di vista: un vantaggio.

Ottengo pubblicità mirata al segment of one che sono io.

E ci fosse un privacy-geddon?

«Nell’ultimo anno, il legislatore ha dato molta attenzione a questo tema, soprattutto a causa, o grazie, al caso Cambridge Analytica. Ma è probabilmente più sensibile il legislatore al tema privacy di quanto non lo siano gli utenti stessi», continua Roberta.

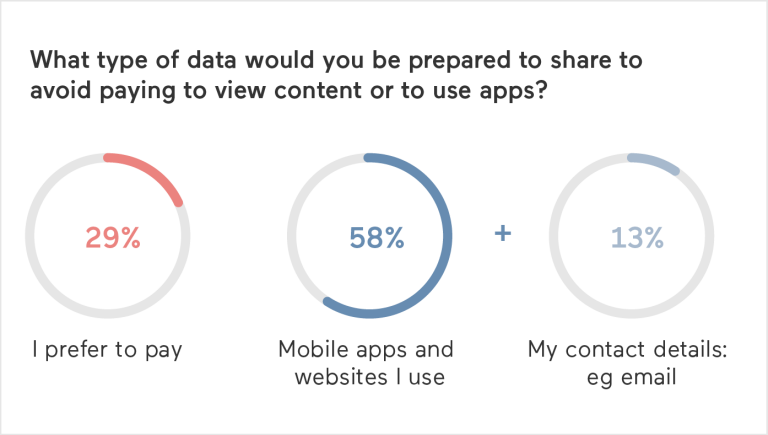

Uno studio di Ogury pubblicato su Programmatic Italia rivela che il 66% degli italiani non ha ancora consapevolezza di come vengano usati i propri dati e che il 71% dei consumatori a livello mondiale preferisce condividere i propri dati piuttosto che pagare per servizi che può avere gratuitamente.

«Editori e player della pubblicità digitale, in ogni caso, si stanno interrogando sul tema e attrezzando per evitare un nuovo caso à la Cambridge Analytica. Penso alla nascita delle CMP, Consent Management Platform promosse da IAB, e alle iniziative messe in campo dalla Coalition for Better Ads volte a migliorare la qualità dell’adv. Certo, tutto questo non garantisce al mille per cento che non si verifichi un privacy-geddon, ma gli sforzi e gli investimenti ci sono da parte del mercato pubblicitario. Da parte di noi specialisti dell’advertising, non resta che sfruttare al meglio le potenzialità che le piattaforme ci offrono, mettendo in campo fantastiche campagne adv in target con gli utenti a cui sono rivolte e nel rispetto delle preferenze espresse dagli utenti».