Dalla forma arborescente al modello reticolare: l’importanza del linguaggio nelle architetture cognitive dell’essere umano

Un primo quesito da affrontare: perché è importante per te che il concetto di comunicazione e quello di azione siano pensati come inseparabili?

Ci tengo che vengano viste come un binomio perché io appartengo alla scuola che professa che comunicare è agire, questa è una precisa tradizione scientifica che viene dagli studi di linguistica. Mi spiego: qual è il rapporto tra pensiero e linguaggio? Noi generalmente abbiamo la convinzione di pensare in un modo, e poi di “tradurre” questo pensiero in parole. Siccome a volte non abbiamo le parole per dire quello che pensiamo, immaginiamo che il pensiero abbia un certo formato che non conosciamo, e che il linguaggio ne abbia un altro, che invece conosciamo: grammatica e sintassi, che produce semantica. Per meglio dire, come nel modello proposto da Saussure alla fine del XIX secolo, intuitivamente riteniamo che il pensiero si realizzi in maniera astratta, sia amorfo, e poi si concretizzi in una seconda forma, una struttura complessa fatta da grammatiche, sintassi, semantiche. Fodor[1], il padre della teoria computazionale-rappresentazionale della mente, suggerisce invece che il pensiero abbia già esso un formato “proposizionale”, il che significa che si può pensare solo in termini di predicati, di sintagmi e di nominazioni: è possibile pensare l’agire fuori dal verbo? È possibile pensare il concetto di “andare”, fuori dal verbo “andare”? Sappiamo che il linguaggio coinvolge le aree motorie e premotorie del cervello: per questo, la comunicazione è azione, o meglio, è agire affinché gli altri agiscano.

Dei tanti turn che ci sono stati in questi ultimi 30 anni lo spatial turn è quello più conosciuto, invece tu ti ritrovi nella tradizione del linguistic turn. Corretto?

Sulla questione del linguaggio, e in particolare sulla questione delle origini del linguaggio, c’è un’importante diatriba scientifica, tuttora aperta. Nel 1866 l’Istituto per il Linguaggio di Parigi, che all’epoca era la Société Linguistique de Paris, proibì la presentazione di qualsiasi tesi o ipotesi sull’origine del linguaggio, cioè asserì riguardo al linguaggio che non sapremo mai come si è sviluppato – non esistono fossili, non esiste ricerca archeologica sul linguaggio… – quindi rifiutò qualsiasi tipo di osservazione sulla sua nascita. Questa impostazione è stata dominante per molto tempo, fino a quando Rotry non pubblicò una raccolta di saggi con lo scopo di fornire del materiale per riflettere sulla rivoluzione filosofica più recente, quella della filosofia linguistica. Saussure aveva già postulato che i concetti non possono esistere indipendentemente da un sistema linguistico definito da differenze, poi tra gli negli anni ’60 e ’70 del ‘900 Chomsky, con una banalissima osservazione, notò che i bambini di 3 anni riuscivano a costruire senza alcun problema l’interrogativa su una frase incassata: per comprendere, prendiamo una frase semplice come “Luca ha il computer”. Noi sappiamo produrre frasi incassate del tipo “Luca – che ha un maglione grigio, che ha un orologio nero, che ha una camicia bianca” (e posso proseguire all’infinito) “ha il computer”. Man mano che io aumento la numerosità degli incassamenti, l’equazione diventa sempre più complessa. Chomsky osservò come sarebbe più “naturale” usare una regola lineare, e si chiese: “come mai il bambino seleziona senza sbagliarsi le regole computazionalmente piú complesse, senza mai considerare le regole lineari che sarebbero computazionalmente molto più semplici? Se io dico semplicemente “Luca ha un maglione grigio”, l’interrogativa è semplicissima da formulare: “Ha Luca un maglione grigio…?” Quindi c’è un’inversione dei sintagmi, il sintagma nominale si porta davanti, e il sintagma verbale si porta dietro, le preposizioni seguono, e l’eventuale qualificatore viene dopo. Appare evidente che, per esempio, già con due incassate risolvere l’interrogativa correttamente diventi un’equazione estremamente complessa, che Chomsky chiama R-I, dimostrando che esiste quella che lui chiama dipendenza dalla struttura: solo che non sappiamo da dove venga questa struttura, è già nel cervello? E se si, chi ce l’ha messa? Come è possibile che un bambino di tre anni sia in grado di risolvere computazionalmente un’equazione di questo livello quando potrebbe risolverne una semplice e lineare? La risposta è tutt’altro che banale: bisogna partire, come giustamente fa Chomsky, da una domanda fondamentale, ovvero “che cos’è il linguaggio?”. Noi tenderemmo ad evidenziare che componiamo delle frasi che sono sequenze di parole, che sono all’interno di una linea temporale, e che se queste parole non hanno un significato, la frase non ha un significato: quindi affermiamo, con riguardo all’inizio degli studi moderni sul linguaggio, il primato della grammatica, che possiamo immaginare come una sequenza di anelli che costituiscono la catena della frase. Chomsky invece rivoluziona totalmente il punto visuale e deduce che la costruzione del significato e la produzione di senso non riguardano la grammatica ma riguardano invece la sintassi.

Quindi il paradigma va totalmente stravolto, è la sintassi che stabilisce il significato?

Fino a un certo punto questo è esatto. Qualcuno ricorderà il verso “Il lonfo non vaterca, né gluisce…”: realizziamo, pur con approssimazione, il significato di questa poesia, anche se nessuna di quelle parole è grammaticamente valida, cioè non ha alcun significato reale, perché il “lonfo” non esiste, “vaterca” non esiste e “gluisce” non esiste: è semplicemente la capacità di “ordinare le parole” che genera significato, e si comprende che questa è una computazione; ordinare le parole, quindi, è un fatto computazionale. Come fa un bambino ad avere già la capacità computazionale per risolvere questa complessità? Chomsky – che insegna nella università dei Gesuiti – in particolare questo lavoro viene illustrato nelle cosiddette lezioni di Manila – la risolve in modo relativamente semplice: noi tutti abbiamo un modulo nel cervello che lui chiama GU, Grammatica Universale, che è il modulo che permette di padroneggiare tutte le lingue del mondo, ed è così, in effetti lo dimostra. Dimostra che noi parliamo tutti la stessa lingua, in realtà, ovvero semplicemente delle “varianti di codici”, e quindi è estremamente facile realizzare un algoritmo per comprendere quello che noi verbalizziamo, e fare anche dictations. Tuttavia la ricerca prosegue, e sul linguaggio ci sono ora prospettive centrate sulla pragmatica del linguaggio che cercano di superare la teorési di Chomsky, in particolare nella prospettiva evoluzionistica, penso al lavoro di Corballis e di Ferretti ad esempio. Insomma, su questi appassionanti dibattiti scientifici non è stata ancora detta la parola fine.

Ormai la dictation è utilizzata ovunque, Siri capisce perfettamente quello che diciamo, come anche Alexa, e altri “assistenti vocali”.

Certo. C’è un fatto che tutti conosciamo, cioè che se impari una lingua entro una certa età questa lingua ti rimane dentro, ma da adulto è molto difficile imparare una lingua straniera: questo già ci dice che il cervello si dispone in una determinata condizione per un determinato periodo di tempo e questo periodo, ad un certo punto, finisce. E questo clock, questo timing, ha una sua base che è da ricercare nei cicli circadiani – su cui vertono, tra l’altro, gli studi premiati pochi anni fa con il Nobel[2] – e che ha a implicazioni sul nostro clock base, che è il ciclo di frequenza del neurone[3]. Considerando che il ciclo di frequenza del silicio 0 ,0000009 secondi, e che quindi è infinitamente più veloce di quello del neurone, confidiamo molto nelle possibilità computazionali quantitative delle cosiddette intelligenze artificiali.

Qual è la tua posizione riguardo all’intelligenza artificiale?

Ora, non che io voglia rappresentare la posizione delle scienze cognitive – che non è una disciplina ma un capo di ricerca, non è una scienza ma sono scienze al plurale – ma la mia posizione sul tema delle Intelligenze Artificiali è che non sappiamo ancora che cosa sia l’intelligenza, l’intelligenza naturale: come possiamo allora progettare intelligenze artificiali? Disciplinarmente, dividiamo i sistemi esperti dalle intelligenze artificiali per come le immaginiamo noi. I primi, sono quelle infrastrutture in grado di fare per esempio un’operazione chirurgica, fenomenali a fare solo quello per cui sono stati programmati ma assolutamente non in grado di svolgere qualsiasi altro compito, estremamente “chiusi” all’interno del proprio perimetro di azione e riflessione; possono sicuramente riuscire ad imparare da loro stessi senza problemi, però l’applicabilità di questa intelligenza ad altri domini è tassativamente esclusa. Invece l’intelligenza Artificiale dovrebbe essere una dotazione in grado di offrire risposte su vari domini, esattamente come facciamo noi: il che rende la cosa piuttosto complessa. C’è una famosissima frase che nessun computer riesce a scrivere, che è: “Il lavoro è a buon punto, non manca una virgola.” E non esiste macchina, neanche i computer quantici israeliani, che riesca a risolvere questa frase, il che deve farci riflettere. È lo stesso principio per cui io questa mattina esco e dico: “Ah, stamattina piove!” e voi capite perfettamente che sono ironico perché invece c’è il sole, ma il significato letterale di quello che io sto dicendo è altro, e una macchina, per capire il vero significato di ciò che voglio comunicare, dovrebbe diventare ermeneutica, quindi imparare a costruire interpretazioni, rilevare l’intenzione e quindi fare “mindreading”, leggere la mente degli umani e attribuirgli stati mentali, attività che noi produciamo incessantemennte attraverso un’apposita architettura cognitiva. È questo è veramente un salto quantico.

Costruire macchine ermeneutiche non potrebbe essere pericoloso? Perché una macchina costruita per interpretare quello che diciamo, potrebbe semplicemente interpretare male, e quindi agire non secondo il nostro volere, ma sulla base di un’interpretazione sbagliata. Basti pensare ai sistemi di guida: se l’auto iniziasse ad interpretare quello che gli viene detto si complicherebbe tutto.

Esattamente, questa attività di dictation può funzionare – attualmente – solo all’interno di certi perimetri. Però questa è la situazione attuale, a questo livello computazionale, ma quando avremo capacità di calcolo di peta-byte[4] a frequenze secondo la legge di Moore[5], chi lo sa cosa potrà succedere? Come ha sostenuto Chris Anderson in un noto articolo del 2008, a quel punto forse le correlazioni saranno talmente significative che non ci sarà più bisogno di ulteriori teorie scientifiche a sostegno. Questo nuovo empirismo è stato accolto da diverse critiche, ma la verità è che si tratta di qualcosa che oggi non possiamo e non riusciamo a prevedere.

Torniamo un attimo al funzionamento della nostra mente: ogni giorno nuove ricerche in questo campo ci portano a riconsiderare alcune nozioni che davamo per consolidate…

Eccome. Clark, ad esempio, sostiene la seguente tesi: riteniamo generalmente che il nostro sistema di visione funzioni raccogliendo informazioni dal mondo (frequenze di luce in questo caso) che “entrano” nella nostra mente attraverso i nostri occhi, e che poi vengao realizzate in rappresentazioni dal cervello. E invece no, il nostro cervello non funziona così. Nella visione, il flusso di informazioni maggiore non va da “fuori” (mondo) verso “dentro” (noi), ma esattamente il contrario. Noi perlopiù pre-vediamo e confermiamo, quello che i nostri occhi rilevano sono solo le discrepanze rispetto alla previsione. Un ribaltamento radicale.

Nel frattempo possiamo però tentare di studiare come avviene la cognizione. Prima hai accennato ad un modulo del cervello.

Sappiamo che esiste anche grazie al lavoro del precitato Fodor, che è il teorico della cosiddetta mente modulare. Però sappiamo anche che alcune parti del cervello sono moduli e altre no, ad esempio la memoria non ha un suo spazio specifico nel cervello: la scienze cognitive distinguono diversi tipi di memoria, di lavoro, biografica, semantica, lungo termine, breve termine, possiamo dire che ciò che chiamiamo memoria nel cervello appare globalizzata, mentre il linguaggio coinvolge sia elementi modulari come area di Broca[6] che se viene danneggiata non è riparabile, che altre architetture non modulari. Sappiamo tuttavia che ci sono stati dei fenomeni per cui l’area di Broca, dopo un danneggiamento, dopo qualche tempo si è riprodotta dall’altra parte: è dovuto al cosiddetto concetto di plasticità cerebrale, però si tratta di fenomenologie che sono in corso di studio, seppure sono state determinanti per gli studi evoluzionistici. Ma il senso non cambia: alcune parti del cervello, se osservate dal punto di vista funzionale, hanno localizzazioni diffuse, altre più specifiche.

A proposito di studi evoluzionistici e di linguaggio, si tende spesso a ritenere che il fattore discriminante per distinguere un uomo in quanto uomo sia la capacità di linguaggio, eppure a pensarci bene anche gli animali hanno un loro linguaggio più o meno sviluppato, basti pensare ai delfini o alle balene. Allora qual è il discrimine?

Il Professor Ferretti[7], in apertura delle sue lezioni, è solito interrogare uno studente a caso chiedendo: “Mi dimostri che il collega seduto accanto a lei è umano e non è una macchina”. E al di la della provocazione non è una dimostrazione semplice. Alla fine, più o meno tutti arrivano ad asserire che “è umano chi parla”, che è un po’ anche l’idea greca: è greco chi parla greco, chi non parla greco è barbar, ovvero balbettante, e da qui i barbari. Tuttavia, come dimostra un esperimento piuttosto famoso nell’ambito cognitivo, è stato addestrato un bonobo (Pambanisha) a capire e parlare perfettamente l’inglese attraverso un dispositvo a lessigrammi, quindi anche gli animali capiscono quello che diciamo e possono rispondere (come sperimenta qualsiasi possessore di un cane ad esempio!), ma ovviamente non per questo sono esseri umani. Quindi quale sarà la risposta alla questione posta? Ecco, quello che si scopre è che la produzione del linguaggio di questo tipo di primati, che sono della stessa nostra macrospecie, produce un linguaggio di tipo solo solo “richiestivo”, ovvero non possiede contemporaneamente le tre caratteristiche del linguaggio umano, che è allo stesso tempo direzionale, cumulativo e progressivo.

Quindi l’animale in qualche modo non è in grado di elaborare un pensiero complesso, tende a fare domande e richieste orientate a soddisfare i propri bisogni, non ha capacità di pensiero autoriflessiva?

Esatto, è proprio questo il punto, noi umani non solo sappiamo, ma sappiamo di sapere, la cognizione umana è in realtà metacognizione, almeno ad un certo livello. Ovviamente non possiamo esserne certi che non ci sia pensiero riflessivo negli animali non umani al di la di ogni ragionevole dubbio, ma finora questo è ciò che pare evidente. Qual è davvero il centro della questione? A Roma Tre Ferretti sta dimostrando che ciò che rende propriamente gli umani “umani” è niente meno che la capacità di raccontare storie. Brutalizzando la questione: da dove viene il linguaggio? Subito si entra nel solito frame primitivo, l’uomo deve procacciarsi il cibo e per organizzare la caccia ha bisogno di parlare. Alcuni però hanno osservato che durante la caccia – paradossalmente – non si parla, giusto? Ma magari si raccontano le gesta di caccia attraverso la pantomima, attorno al fuoco, dopo aver mangiato, e questa facoltà narrativa sarebbe addirittura anteriore ai sapiens, coinvolgerebbe l’homo ergaster, 1,8 milioni di anni fa. Gli stessi hanno osservato che nelle comunità di macachi Rhesus succede un fatto particolare: quando il maschio alfa dorme, alcune femmine “tradiscono” il capo famiglia con maschi più giovani, si appartano, e se vengono visti da altri membri, le femmine fedifraghe “parlano tra di loro” di questi fatti, a volte indicando chiaramente l’oggetto del discorso, ovvero l’ultimo partner, e costruiscono alleanze, se vogliamo “amicizie”, attraverso un agire persuasivo, perché ne va della loro sopravvivenza, e quindi qualcuno ha anche azzardato: vuoi vedere che il linguaggio è nato per il gossip? In ogni caso, inquadrato in questa cornice, il linguaggio sembra essere qualcosa nato appunto per raccontare storie, più che per risolvere bisogni materiali. È questo, permettetemi, è molto affascinante.

Il fatto che il linguaggio serva a raccontare storie può sembrare banale, ma forse non lo è, perché tramite il racconto di una storia si crea immaginazione, credenza, e quindi affiliazione, come dico sempre si costruiscono esperienze emozionali che attirano gli altri nel nostro universo cognitivo. Chi si affida alla fede, per esempio, è affiliato in fondo a una grande narrazione…

La fede è il massimo della produzione di credenze stabili e infettivore attraverso una storia. In più, pensandoci, noi siamo fondamentalmente figure, organismi che si orientano nello spazio. Come si orienta una persona nel proprio spazio vitale? Le persone che appartengono ad un luogo non si orientano certo solamente tramite “mappe”, ma, se ci riflettiamo, attraverso le storie associate ai vari luoghi. Quelle che chiamiamo “mappe mentali” non hanno niente a che vedere con la topografia, ma piuttosto con il prevedere i movimenti del nostro corpo. Rodolfo Liinás ha dimostrato come lo sviluppo del sistema nervoso umano serve primariamente per muovere il nostro corpo, orchestrare azione e inazione, e non, come si potrebbe pensare, solo per mettere in atto processi cognitivi. Insomma, il cervello in definitiva non servirebbe per “pensare”.

Anche la nascita dei cognomi gravita attorno a questo, la storia del barcaiolo o del mestierante si trasforma poi in un cognome. Quindi questa capacità di raccontare potrebbe essere ciò che ci distingue. A livello cognitivo come funziona?

Le storie sono dei potenti meccanismi relazionali che hanno scopo persuasivo, servono ad installare credenze nell’altro. George Lakoff propone un’idea per la quale appare centrale un’architettura cognitiva chiamata frame, ovvero cornici. Per spiegare sommariamente che cosa è un frame, si pensi alla situazione in cui qualcuno dice “ospedale”: in quel momento non si sta attivando nella mente solo la semiosi (il processo di corrispondenza tra codice arbitrario e memoria semantica), cioè il significato della parola “ospedale”, che è una convenzione tra i due interlocutori, ma anche tutto un corollario di immagini e significati, quindi gente con il camice, con la mascherina, ricordi personali, i corridoi, gli odori…ecco, quello è il frame “ospedale”. Questi percorsi sono vere e proprie strutture neurali individuabili, e in effetti alcune sono state individuate. Ad esempio, si ritiene che esistano dei frame base, delle strutture base, reti di neuroni che sono in collegamento tra loro, e una di queste sarebbe la cosiddetta “struttura container”, formata da tre gruppi, che hanno le seguenti funzioni: un gruppo ha la funzione di dirci “cosa è fuori”, un gruppo ha la funzione di dirci “cosa è dentro” e l’altro “quale è il confine”, il limite. È un concetto applicabile a tutto il mondo, perché tutto, ma davvero tutto, è in fondo costituito da questi tre elementi: dentro, fuori e separazione.

Proprio su questo argomento, in quale misura noi riusciamo ad organizzare la nostra conoscenza con questa dinamica a tre, fuori, dentro e confine? Se andiamo a fare un’analisi della comunicazione, anche semplicemente di quella politica, c’è un fortissimo utilizzo del fuori e del dentro, e non c’è invece uno sviluppo sulla permeabilità del confine. Nel 2008 ho scritto un saggio, discutendo animatamente con buona parte dei relatori pubblici italiani, per sconfessare la visione dominante che sosteneva che ci fossero categorie di pubblici di una qualunque organizzazione che fossero stakeholder [8]e altri che invece non lo fossero. Si tendeva a indentificare un punto “al di la del quale” non si era più stakeholder, un punto oltre il quale le cose dovessero uscire dalla nostra visuale. A me pareva un approccio Aristotelico, binario (vero/falso) e sequenziale: per la prima volta ho provato ad applicare la logica Fuzzy[9] alla costruzione di una mappa di stakeholder. Ritengo infatti che tutti i pubblici siano influenti, è solo una questione di gradi di approssimazione. Così ho inventato una mappa stakeholder da cui emerge il grado di qualità e di interazione tra i pubblici e l’organizzazione. Questo ha un impatto anche dal punto di vista filosofico, ne discende che si deve alzare il livello di responsabilità, a livello di potere delle interazioni e di reti sociali, perché anche cosa succede a 10.000 km di distanza mi interessa, in ragione di quanto può influire sul mio futuro, o sul futuro di altri che sono connessi a me…

Hai perfettamente ragione. Hai ragione anche sul tema “influire”, “influenza”, “influencer” che ricorre ben più che spiegare, insegnare, imporre, proporre. Influenzare è forse la funzione principale della cultura. La questione del “gossip” è una teoria vera e propria indagata da vari scienziati, per lo più evoluzionisti. Riguarda gli aspetti di in- group, quindi di socialità, e fondamentalmente coincide – risponde, per così dire – alla aspettativa della funzione molecolare, che è quella, sostanzialmente, di riprodursi, oseri dire “replicarsi”. In questa prospettiva abbiamo sempre parlato di homo sapiens, ma probabilmente avremmo dovuto invece parlare di una “donna sapiens” che ha originato il linguaggio. Possiamo facilmente ritenere che l’evoluzione umana sia attribuibile a chi ha avuto bisogno di comunicare per favorire sopravvivenza e la riproduzione, ovvero ciò che chiamiamo “fitness”, insomma: l’accudimento, piuttosto che non la caccia del cibo.

In effetti, così inquadrato, il concetto di gossip perde quella sua caratteristica di futilità che solitamente gli attribuiamo, e si riorientata alla sopravvivenza, che è il primario dei bisogni, funzione strategica di prosecuzione e riproduzione della specie. Ecco, partendo da questo, come sei arrivato a ipotizzare che ci fosse bisogno all’interno della comunità accademica e di ricerca di nuovi modelli da utilizzare, di nuovi schemi e nuove mappe?

Tutto ciò di cui abbiamo discusso finora ci conduce al sospetto che probabilmente la conoscenza, la nostra capacità di mettere in relazione – e quindi la cognizione, che avviene per computazione – non è rappresentabile in modo efficace mediante una forma arborescente come abbiamo sempre fatto. Oggi sappiamo infatti che il mondo funziona per causazione sistemica, oltre che per causazione diretta, ma noi da bambini impariamo quasi sempre e solo la causazione diretta: io tocco la scatola e la scatola si muove, causazione diretta; che questo movimento sia poi inscritto in un’altra serie di movimenti, ci appare ininfluente a quell’età, insomma, cosa può cambiare per noi? Pensiamo agli Illuministi francesi Diderot e D’Alambert, che prendono su di sé questo fardello di provare a descrivere l’intera conoscenza umana: l’Enciclopedismo. L’oggetto che meglio la rappresenta, secondo loro, è un albero. La conoscenza è un albero e questo ha un suo senso, insomma, ci sono le radici, il fusto, le ultime conoscenze sono i frutti che pendono dal ramo e tutto è riconducibile a un’unica forma, in un unica sede con delle radici. Ora sappiamo dalla botanica che ci insegna Stefano Mancuso e anche Emanuele Coccia, rispettivamente importanti botanico e filosofo italiano, che l’albero è probabilmente quello che sta sotto il terreno: la parte visibile serve soltanto a trasformare la luce solare in glucosio ed ossigeno, ma l’albero vero e proprio è quello che sta sottoterra, quindi proviamo ad invertire le prospettive. È anche naturale che si prenda l’albero ad esempio perché è qualcosa di ramificato, e le nostre conoscenze ci sembrano ramificate. Tuttavia, questa forma non riesce a spiegare la causazione sistemica bensì solo la causazione diretta, perché da una radice si può arrivare direttamente ad un ramo: ma in effetti il mondo non funziona così.

Come rappresentare efficacemente la causazione sistemica?

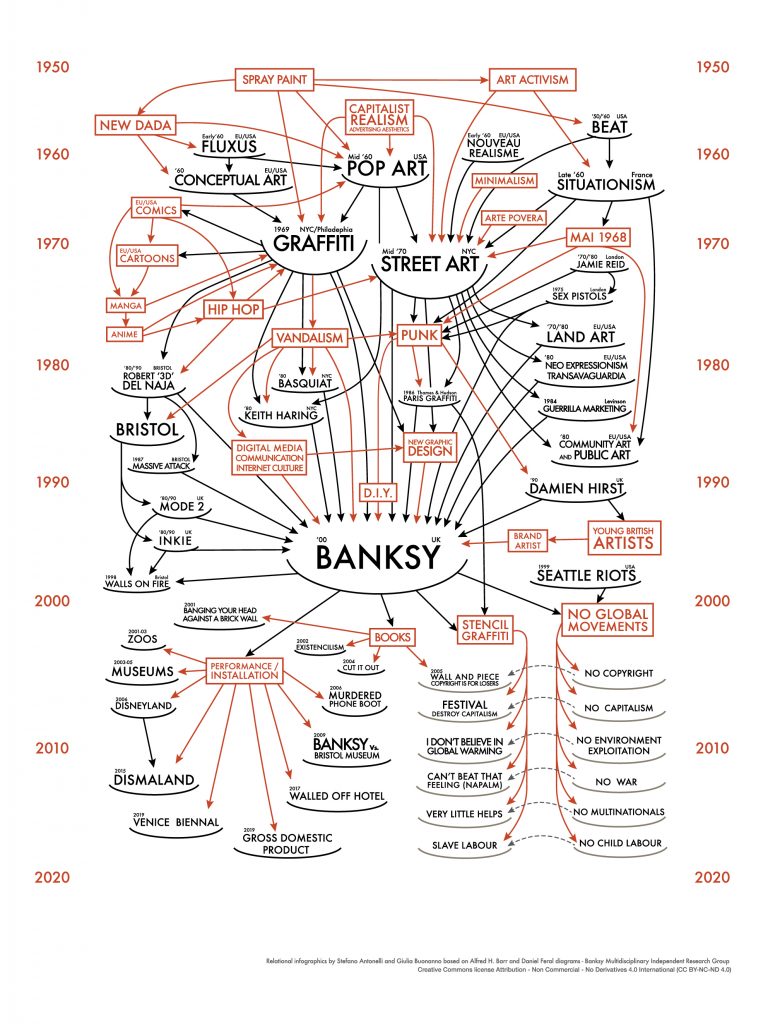

Sicuramente in forma reticolare. Io mi sto occupando recentemente di un artista contemporaneo, Banksy, un artista misterioso, complesso, il cui repertorio è frutto di tante influenze, sia artistiche che politiche, sociali, storiche, contingenti e anche ideologiche. Per rappresentare questo sistema di influenze non posso quindi avvalermi di un albero, semplicemente perché non c’è una radice unica. Potrei fare la genealogia della famiglia attraverso un albero, perché in effetti funzionerebbe, ma tutto questo sistema non ha un percorso a causazione diretta, è appunto una causazione sistemica. Per riuscire a fare questo, insieme al mio gruppo di ricerca, abbiamo iniziato a elaborare dei cosiddetti “schemi relazionali” partendo da piccole applicazioni che venivano usate per fare gli algoritmi, le mind maps, le mappe mentali. Gli algoritmi sono intorno a noi. Prendiamo ad esempio il mio cane, Tricky. Prendiamo anche uno degli algoritmi principali della nostra sopravvivenza, l’algoritmo “if then”, “se allora”. Ora, dovete sapere che, rispetto al portone del mio palazzo, il parco si trova a destra e il bar per far colazione si trova a sinistra. Quindi la mattina noi usciamo e andiamo a sinistra, al bar, e poi dobbiamo ripassare davanti al portone al ritorno per andare al parco. Sulla strada del ritorno possono avvenire due cose: o io continuo dritto e vado al parco, oppure mi fermo e rientro a casa. Bene, Tricky si ferma 10 metri prima del portone e realizza l’algoritmo if, then. Se io vado dritto lui mi segue, se io vado a casa lui si ferma e non vuole salire. Quindi io per farlo andare a casa lo devo ingannare, devo andare dritto, lui realizza l’algoritmo if, “si va dritto” ovvero “si va al parco”, arriva da me, io lo prendo, torno indietro e torno a casa. Questo è un esempio banale e quotidiano del fatto che non solo noi, ma anche altri animali, utilizzano algoritmi, ogni giorno.

Assodato che gli algoritmi sono ovunque, tentare di spiegare questa complessità che ne emerge può essere assai impegnativo…

Si, ma gli schemi relazionali sono delle immagini, e non hanno la pretesa di mostrare in un tempo rapido l’intera complessità delle cose, perché ciò impossibile. La funzione a cui assolvono è quella di dimostrare immediatamente che esiste la complessità e che essa non è riducibile, non è semplificabile. Un fatto complesso è complesso, che ci piaccia o no. Poi, in questa complessità, possiamo seguire delle parti di causazione diretta scoprendo che la causazione sistemica è fatta da molta causazione diretta combinata.

Sono così tante però queste “parti” che non si rischia di perderne la determinazione?

Sì, è un rischio, quindi abbiamo creato queste mappe. In questo caso specifico, Banksy è un artista complesso, che emerge nella narrazione mediale solo tramite gli aspetti di maggior appealing[10], e cioè che è una persona anonima e misteriosa, famosa e che vende opere a milioni di euro. Questi tre fattori sono sufficienti e necessari perché si crei attenzione massmediale. Ora, come possiamo mostrare ad un pubblico generalista il fatto che l’enorme successo di questo grande artista non è casuale, bensì è determinato da una serie di fattori, e che questi fattori sono a tutti gli effetti fattori di influenza? Il modo in cui abbiamo pensato di risolvere questo problema è creare appunto delle mappe cognitive che sono anche mappe relazionali, “pongono in relazione” occorrenze correlate ma che magari a prima vista fatichiamo a mettere a fuoco, e che in qualche modo, nel contempo, potrebbero essere dei circuiti neurali stabili, come i sentieri battuti di un bosco, quindi delle strutture che presiedono alla comprensione delle cose. Quando si parla di circuiti neurali dobbiamo tenere a mente alcune considerazioni: ad esempio, noi abbiamo un circuito evolutivo apparentemente innato per il cibo, ma non ne abbiamo uno per il denaro. Quindi il cervello come interpreta il denaro? Abbiamo scoperto grazie agli studi di neuroscienza che il denaro usa lo stesso circuito neurale del cibo, e per questo motivo il nostro comportamento riguardo il denaro appare irrazionale, infatti abbiamo esperienze bulimiche e anoressiche, basti pensare, banalmente, allo spendaccione e al tirchio.

Quindi nei casi in cui noi non si posseda un circuito neurale genetico per una determinata risorsa, il cervello semplicemente ne utilizza uno del quale già dispone?

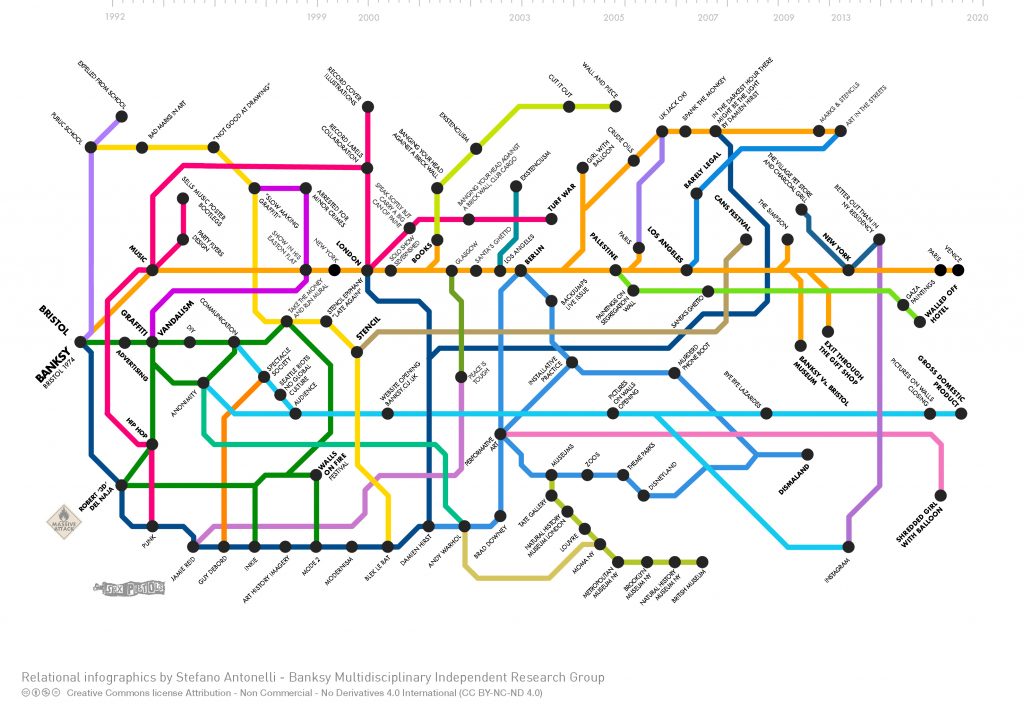

Esatto. Quindi queste mappe che utilizziamo cercano di mostrare ad un pubblico generalista, che non ha specifica competenza in materia, anzitutto l’aspetto di complessità, cercando di educare a individuare i nessi, a seguire gli snodi relazionali, che come vedremo non sono mai lineari, ma, come ho detto, inevitabilmente reticolari. Sono delle mappe che in prima battuta possono avere un aspetto alquanto complesso e non familiare, quindi ne abbiamo costruite di più tipi con il mio gruppo: la più semplice assomiglia molto alla classica mappa della metropolitana, abbiamo usato il circuito della metropolitana che è perfetto, perché sfrutta una familiarità immediata. Se per andare da Picadilly Circus a Victoria Station potessi andare da A a B, secondo le leggi della fisica, userei il percorso più breve, una retta: peccato che la vita e il mondo non sono fatti di rette, e quindi dovrò passare per altre stazioni, e magari passando per queste stazioni potranno succedere delle cose che influenzeranno l’esito del mio arrivo a Victoria Station. L’architettura cognitiva che presiede a questa facoltà è chiamata Mental space travel, e ci serve per orientarci nello spazio, ma anche per raccontare storie, e tenere intatto il “filo del discorso”.

Come avete applicato queste mappe relazionali alla vita di un artista così, appunto, complesso?

Innanzitutto abbiamo preso i dati dalle sue pubblicazioni, dai suoi libri. Banksy ha scritto quattro libri che sono pieni di informazioni su di lui: sappiamo che nasce e cresce a Bristol, che va in una scuola pubblica, che prende brutti voti in disegno, che poi viene espulso dalla scuola; sappiamo che ascolta la musica Hip pop, sappiamo che è influenzato dall’estetica del punk, tramite il grafico che ha curato tutta l’immagine dei Sex Pistols e che è facilmente riscontrabile dentro le immagini che produce; sappiamo anche che alcuni incontri della sua vita hanno cambiato la sua prospettiva, come succede spesso per chiunque. Ognuno di noi magari è legato ad un professore che lo ha particolarmente ispirato o ad una mostra d’arte gli ha cambiato la vita, e questi sembrano essere fatti totalmente casuali, no? In realtà non sappiamo se siano casuali, se non lo sono, se è il destino, e via discorrendo: ecco queste considerazioni si intersecano fra loro, ma ciò che è certo è che ogni singolo incontro condiziona noi e quindi ci fa successivamente condizionare coloro che ci circondano. Di sicuro questi aspetti non sembrano appartenere ad una narrazione codificata, per ora, ma piuttosto ad un’entropia, una forma di caos, che in qualche modo agisce su di noi; allo stesso modo, noi agiamo sull’entropia in un rapporto di feedback continuo. E questa ciclicità complessa è quella magari che risponde maggiormente alle idee più moderne, più avanzate della filosofia “inventrice” di Gilles Deleuze[11], che si oppone alla filosofia della riflessione di Hegel, meramente dualistica, che oppone tradizionalmente il bello e il brutto, il giusto e lo sbagliato, il bianco e il nero. Questa dottrina ci dice che la filosofia ci serve per riflettere sulle cose; ma Deleuze ci dice anche gli umani riflettono sulle cose da millenni senza il bisogno di alcuna filosofia, e quindi la filosofia non serve a riflettere ma piuttosto, secondo lui, a “fabbricare concetti”. I concetti non sono lì, preesistenti, li devi costruire i concetti, li devi realizzare, elaborare, strutturare, e poi regalarli alla società. La verità, è che siamo costantemente, irrimediabilmente, immersi in ecosistemi con infinite variabili: dobbiamo farcene una ragione, abbandonare le nostre certezze e imparare a “surfare” nella complessità.

* Stefano Antonelli è curatore d’arte e ricercatore in scienze cognitive della comunicazione. Fondatore e direttore artistico di 999Contemporary, é stato tra i pionieri in Italia nella sistematizzazione delle pratiche curatoriali dello spazio pubblico e di museoformazione urbana. Ha curato la realizzazione di opere pubbliche di alcuni tra più importanti artisti italiani e internazionali. È ideatore e curatore di progetti come il M.A.G.R., Museo Abusivo Gestito dai Rom, Ostiense District e il Museo Condominiale di Tor Marancia che ha rappresentato l’Italia alla Biennale di Venezia, 15° Mostra di Architettura. Ha curato nel 2016 “Guerra, Capitalismo e Libertà”, la prima mostra monografica mai realizzata su Banksy (Fondazione Roma Museo), oltre ad aver curato mostre per il MACRO di Roma, Palazzo Ducale di Genova, Palazzo dei Diamanti a Ferrara e altri musei pubblici e privati. Consulente culturale di amministrazioni pubbliche e imprese, è attivo nella diffusione e divulgazione culturale attraverso pubblicazioni, conferenze, seminari, laboratori e docenze presso istituzioni e università tra cui Luiss Guido Carli, La Sapienza, IULM, Roma Tre, Macro e PAC di Milano. È inoltre autore di saggi critici, articoli e cataloghi d’arte, oltre ad essere regista, autore, scrittore e drammaturgo.

Note

[1] Jerry Alan Fodoor è uno psicologo cognitivista e filosofo della mente statunitense. La modularità della mente è l’ipotesi, da lui formulata. secondo cui la mente può, almeno in parte, essere composta da strutture o moduli neurali innati che hanno distinte funzioni evolutivamente sviluppate.

[2] Michael Rosbash and Michael W. Young sono i vincitori del premio Nobel per la medicina nell’anno 2017. A loro il merito di aver scoperto i meccanismi molecolari che regolano i ritmi circadiani, motivazione con la quale la giuria del Premio del Karolinska Institute di Stoccolma ha assegnato il Nobel n° 108.

[3] I neuroni cerebrali pulsano con un ritmo costante, che è dell’ordine di circa 10 oscillazioni (cicli) al secondo

[4] È un’unità di misura dell’informazione o della quantità di dati, il termine deriva dalla unione del prefisso peta (dal termine greco penta, a indicare la quinta potenza di 1000) con byte, e ha per simbolo PB. Un Petabyte è quindi eguale a 1 000 000 000 000 000 byte = 10005 = 1015 byte = 1 biliardo di byte.

[5] “La complessità di un microcircuto, misurata ad esempio tramite il numero di transistor per chip, raddoppia ogni 18 mesi (e quadruplica quindi ogni 3 anni)”. La legge è tratta da un’osservazione empirica di David House, direttore esecutivo di Intel, commentando la precedente osservazione di Gordon Moore, cofondatore di Intel: nel 1965, Moore, scrisse infatti un articolo su una rivista specializzata nel quale illustrava come nel periodo dal 1959 al 1965 il numero di componenti elettronici fosse raddoppiato ogni anno.

[6] L’area di Broca (o area del linguaggio articolato) è una parte dell’emisfero cerebrale dominante, localizzata nel piede della terza circonvoluzione frontale, la cui funzione è coinvolta nell’elaborazione del linguaggio.

[7] fiorentino classe 1951, è Professore Ordinario di Ortopedia e Traumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione Ortopedia e Traumatologia all’Università “La Sapienza” di Roma

[8] pubblici rilevanti per l’organizzazione (o l’individuo), ovvero interessati o interessati per essa.

[9] La logica fuzzy è una logica alternativa a quella Aristotelica (secondo la quale, semplificando, una cosa non può essere vera e falsa nello stesso momento) in cui si può attribuire a ciascuna proposizione un grado di verità compreso tra 0 e 1. È una logica polivalente, ossia strettamente legata alla teoria degli insiemi sfumati. Una proposizione può essere nel contempo vera e falsa, nel senso che può rappresentare un punto intermedio e sfumato tra il valore 0 (falsa) e il valore 1 (vera).

[10] Capacità di attrarre

[11] Deleuze propone un pensiero detto “rizomatico”, termine che si riferisce alle radici vegetali, che si originano sì in un unico punto, per poi però dispiegarsi apertamente in molteplici direzioni, e creando nuove interconnessioni. Un pensiero rizomatico avrebbe fondamentalmente il carattere di consentire una circolazione aperta fra i concetti, favorendo percorsi differenziati e connessioni inedite: il senso tradizionale dell’univocità del significato, così come la deterministica produzione dialettica della forma concettuale tipica, verrebbero meno, istituendo una non-relazione tipica del pensiero aperto.