Le relazioni possono ridefinire l’identità degli individui e delle organizzazioni complesse?

Che relazione possiamo individuare – relazioni, una parola centrale in questo discorso, sulla quale tornerò a più riprese – tra il sistema nervoso di un polpo e un organigramma aziendale, o tra l’arte situazionista e la gestione della reputazione, o ancora tra una foresta di conifere e il World-Wide-Web?

Non ho mai mancato, nell’attività professionale come in quella accademica, di sottolineare ed evidenziare quanto siano preziose le contaminazioni trasversali tra discipline solo apparentemente lontane, e torno a farlo oggi prendendo spunto da un bell’articolo pubblicato qualche mese fa sulla rivista inglese Aeon, a firma di Kathleen Wallace, docente di filosofia all’Università di Hempstead (New York), dal titolo You are a network, che ha indagato il rapporto tra la nostra identità come esseri umani e il peso della relazioni che ci connettono agli altri, o meglio, di come le seconde possono – senza alcuno sforzo – condizionare la prima.

La filosofia si è da sempre interrogata su questi temi, e più recentemente ha iniziato a farlo anche la scienza, dopo secoli nei quali l’ottuso riduzionismo, modello dominante per lungo tempo nel pensiero scientifico, e sorprendentemente ancora di riferimento per qualcuno, ha condizionato il mondo della medicina e della biologica, sostenendo che un sistema complesso poteva venir suddiviso in più parti, ognuna a sé stante, praticamente indipendente, o quasi, dalle altre.

Dal primo trattato di anatomia umana, il De Humani Corporis Fabrica, di Andrea Vesalio, pubblicato nel 1543, dobbiamo attendere la seconda metà degli anni Ottanta del XX secolo per poter apprezzare lo sviluppo di nuovi paradigmi tali da determinare un cambiamento di prospettiva nell’ interpretazione delle funzioni biologiche dell’ organismo umano e delle sue malattie, permettendo il passaggio da una visione di tipo organicistico a quella di network cellulare, per arrivare al riconoscimento dell’ importanza del continuo dialogo – cross talk, appunto – tra cellule, organi e sistemi: secondo questi filoni di ricerca, ogni patologia è sistemica, e i sistemi biologici hanno alcuni aspetti in comune tra loro, che includono – tra le altre caratteristiche – l’ auto-organizzazione, la stabilità intrinseca, la robustezza e la resilienza.

Come ricordavo in un mio saggio pubblicato un paio d’anni fa, in termini di auto-organizzazione, la medicina dei sistemi – che è l’ applicazione della teoria dei sistemi alla medicina – assimila la complessità del corpo umano a una rete di reti, composta da genoma, molecole, cellule, organi, microbiota, andando oltre, fino all’ ambiente che circonda l’ organismo e alla potenziale influenza sul corpo umano delle reti create dagli individui nella società.

Ad esempio, più che dall’istinto materno – che, come ci ricorda la filosofa francese Elisabeth Badinter, è un vero e proprio mito costruito a tavolino, di moda nel ‘700 e ’800 e tanto caro anche a Russeau – oggi i più recenti studi dimostrano che il legame tra madre e figlio viene costruito nei primi periodi di vita in virtù della relazione tra i due soggetti, ma anche tra il bimbo e la cultura e la società che lo circonda, e con la quale egli entra in contatto, in un intreccio che vede nell’elemento ormonale ma anche cognitivo i suoi due principali pilastri. Gli studi su modelli animali di Ioana Carcea, allieva del Prof. Robert Froemke della NYU Grossman School of Medicine di New York, dimostrano infatti che una cavia vergine posta a contatto con una mamma con cuccioli assume a sua volta un comportamento materno e “accudente”, grazie all’attivazione della produzione di ossitocina, il cosiddetto ormone dell’amore, ma anche di progesterone e dopamina, responsabile quest’ultima del circuito della gratificazione, come ci ricorda Paola Palanza, Professore ordinario di biologica all’Università di Parma, in una recente intervista su Repubblica Salute. Più banalmente, ci è sufficiente osservare il tipo di relazione materna che madre adottiva e figlio adottato costruiscono nel tempo, certamente non meno importante di quello tra genitori e figli biologici. Anche i padri registrano cambiamenti cerebrali misurabili mediante risonanza magnetica, ma più lentamente, e tanto più marcatamente tanto più tempo passano con il bambino e tanto più si dedicano al suo accudimento. Potremmo arrivare provocatoriamente a dire, con le parole di Paola Rigo, docente di psicologia all’Università di Padova, che “il genitore non è quello biologico, bensì quello che si occupa di te”; in poche parole, il rapporto genitoriale è costruito su una relazione ambientale, sociale e culturale di valore.

La scienza, insomma, ha dimostrato una volta di più la validità delle intuizioni di Ludwig Von Bertalanffy: l’organismo umano andrebbe appunto interpretato come un sistema complesso le cui parti sono fortemente dipendenti l’ una dall’ altra e a loro volta dipendenti dalle interazioni con l’ambiente. Il celebre biologo austriaco ne diede una definizione a mio avviso straordinaria: “L’ organismo vivente è un sistema di flusso in equilibrio dinamico”, ovvero un network aperto (nella ricerca contemporanea si parla di Exposoma) in comunicazione diretta con l’esterno, all’ interno del quale fluiscono continuamente fattori perturbatori e stressori, ma che è in grado di adattarsi in continuazione agli stimoli endogeni o esogeni, mantenendo un proprio equilibrio, che in medicina chiameremmo stato di salute, che dipende – in misura molto maggiore rispetto a quanto si sosteneva anche solo una decina di anni fa – dalle relazioni dell’organismo con ciò che lo circonda, siano essi altri esseri viventi come anche l’ambiente nel senso più esteso del termine.

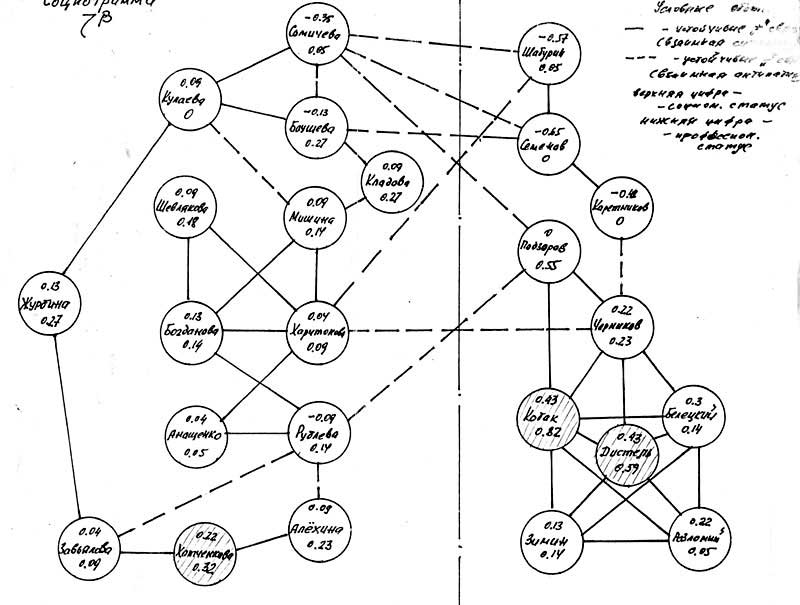

A tal proposito, mai grafico fu più rappresentativo di questi concetti che non quello elaborato da Jacob Levi Moreno, lo psichiatra rumeno naturalizzato austriaco, fondatore della sociometria, la scienza che analizza le relazioni personali: il suo modello mette in evidenza come tutti gli elementi di un certo scenario – o buona parte di essi – siano sempre connessi tra loro, al contrario di un modello a stella tradizionale, che vede ogni elemento connesso solo con il centro della stella stessa.

Questa idea di noi, della società e del mondo, centrata sulla complessità e sulla circolarità, invece che sul banale approccio sequenziale e binario, mi ispirò già nel lontano 2008 un progetto di ricerca che prevedeva – per la mappatura degli stakeholder di una qualunque organizzazione, che fosse azienda, ONG, ente pubblico, etc. – l’applicazione, invece che della tradizionale logica Aristotelica basata sulla contrapposizione lineare vero/falso, della logica Fuzzy a insiemi sfumati, codificata dal Prof. Lotfi Zadeh all’Università di Barkley negli anni ‘60; tutti i nostri pubblici sono stakeholder, nessuno escluso, e tutti quindi devono rientrare nel nostro orizzonte di osservazione semplicemente con diversi gradi – sfumati, appunto – di coinvolgimento e correlazione. Una sfida che ci catapulta in avanti, e ci fa fare un balzo quantico dal punto di vista delle potenziali assunzioni di responsabilità, ma che una volta di più ci porta anche a tornare a riflettere sul messaggio degli antichi Veda indiani, che migliaia di anni fa ci indicavano come parti di “un Uno unico”, ovvero interdipendenti l’uno dall’altro, connessi, al di la delle distanze, molto più strettamente di quanto noi si possa sospettare, evidenziando forse l’esistenza di una “suprema rete neurale”, la rete complessa che a livello planetario pone in relazione ognuno di noi con l’altro, ogni istituzione con un’altra istituzione, ogni azienda con le altre aziende, e tutti questi elementi organicamente tra loro.

Acclarata l’indiscutibile potenza delle relazioni all’interno dei sistemi complessi, torniamo alla Wallace, che si chiede: “Che peso esse possono avere nella definizione e determinazione della nostra personale identità?”. Un quesito di straordinaria attualità, in questo periodo di identità fluide e – per contro – di rivendicazioni circa l’importanza della tutela della nostra precisa identità. L’osservazione, tuttavia, pare dimostrare che, ci piaccia o no, nulla è più plasmabile dell’identità, e che al centro dei vari meccanismi che regolano le modificazioni identitarie vi sono sempre loro: le relazioni.

Già Cartesio intuì secoli fa la forza delle potenziali interazioni tra mente e corpo, ma questo punto di vista appare riduttivo, se guardiamo al dibattito in corso su questi temi nella filosofia contemporanea, centrato fortemente sul concetto di sé come rete complessa, e non più solo di sé come contenitore (di coscienza, educazione, esperienze, emozioni, etc.).

Relazioni quindi fisiche (tra le cellule e tra gli organi del nostro corpo), genetiche (eredità da chi ci ha preceduto), psicologiche (tra i nostri pensieri), emotive (tra le emozioni, nostre e degli altri), ambientali (all’interno della società), e via discorrendo: tutti questi fattori possono condizionare la nostra stessa identità, che tende inevitabilmente a modificarsi nel tempo.

Mille sono i modi nei quali possiamo definirci, sulla base della nostra identità in quel certo momento: uomini o donne, di destra o di sinistra, credenti o atei, bianchi neri o di diversa etnia, cugini e fratelli di altre persone, amanti di questa o quell’altra arte, estroversi oppure timidi e via dicendo. Tu, lettore, potresti dire: “Sono un uomo di pelle nera, cristiano evangelico, fratello di Luisa, conservatore ma liberale, eterosessuale, sposato, padre di due figli, creativo ma riservato, di lingua ispanica”. Potremmo continuare a lungo, tentando di definirci in base ad alcune delle caratteristiche del nostro essere, che tuttavia possono variare nel tempo, contribuendo a ridefinire la nostra identità. Ad esempio, 25 anni dopo (passano in un istante), tu lettore potresti aver abbandonato la tua religione, aver praticato in alcune occasioni la bisessualità, essere diventato molto più estroverso e sicuro di te, tua sorella potrebbe essere venuta a mancare a causa di un incidente, ed essendoti trasferito per ragioni di lavoro in Francia il francese potrebbe essere diventata la tua lingua corrente di riferimento. Parte delle caratteristiche e delle certezze sulle quali all’epoca avevi definito la tua identità potrebbero quindi essere drasticamente cambiate, ma, non per questo, saresti meno “tu”: semplicemente, le relazioni con ciò che ci circonda hanno influenza e potere su di noi e sull’apparentemente incrollabile perimetro che siamo abituati a costruire per definire – in modo assai rassicurante – il nostro modo di percepirci e farci percepire dagli altri.

Alcuni aspetti potrebbero essere più dominanti di altri; alcuni potrebbero generare conflitti e tensioni all’individuo stesso, che potrebbe volerne nascondere o dissimulare una parte (ad esempio, quelli politici, o sessuali); alcuni potrebbero essere oggetto di discriminazione in quanto ritenuti soggettivamente più rilevanti per chi osserva (ad esempio quelli razziali, o relativi al genere); altri ancora si modificheranno con assoluta certezza (nell’esempio del lettore sopra riportato, egli da adolescente non era sposato, e magari dopo i 50 anni ha litigato con sua moglie e ha divorziato). La nostra stessa coscienza, come anche il modo nel quale interpretiamo la vita e il mondo, è effetto di questi inevitabili cambiamenti nelle nostre plurime e fluide identità, e questo non deve spaventare.

La Wallace propone anche una bella riflessione sul “chiedere scusa”, che sappiamo essere uno dei pilastri del crisis management: scusarsi, suggerisce, significa anche convertirsi rispetto a qualcosa che riteniamo non debba mai più appartenerci, qualcosa che ci pentiamo di aver fatto o detto; “quando ti penti, rinunci ad essere la persona che ha agito in quel determinato modo, riconosci il tuo sé cambiato, come un sé in continuità con il sé passato autore dell’atto, ancorato a quello ma nel contempo trasformato”. In definitiva, siamo identità in continua trasformazione, e questo vale certamente tanto per gli individui quanto per le organizzazioni complesse, siano esse aziende, istituzioni, ONG o altro.

Cambiamenti che possono essere scelti come subiti, ma che non ci fanno cessare di essere ciò che siamo, semplicemente ci arricchiscono, o ci impoveriscono, ma sempre ci trasformano: il sé rete continua ad esistere, passando a una nuova fase. Questa complessità rende anche plasticamente evidente quanto sia riduttivo e stupido classificare un individuo o un’organizzazione in base ad una sola delle sue caratteristiche identitarie: “è islamico, è sposata, è una setta, è un’azienda che inquina…” (l’industria che inquina, ad esempio, è la stessa che da anche lavoro a migliaia di famiglie; questo non deve apparire come una giustificazione assolutoria, ma solo come la presa d’atto di una personalità complessa).

Cercare tra i molteplici aspetti identitari anche ciò che unisce e non solo la singola caratteristica che “divide” può essere utile per coltivare comunicazioni più efficaci, sia tra individui che tra aziende (il lettore-tipo che abbiamo utilizzato come esempio probabilmente si sentirebbe più apprezzato e comunicherebbe meglio trovandosi in un ambiente politico conservatore, ma ciò non toglie che potrebbe con un minimo sforzo individuare altre e diverse proprie caratteristiche identitarie utili per costruire un dialogo virtuoso anche con un progressista, ad esempio cristiano evangelico come lui).

Per anni ho combattuto culturalmente per rivendicare l’unicità dell’identità: ai miei discenti ho sempre spiegato che un’azienda dovrebbe saper resistere alle maligne forze (marketing e pubblicità centrate solo sull’immagine e non sulla sostanza) che all’interno e all’esterno di essa sono spesso impegnate a tentare di piegare e modificare il DNA stesso dell’organizzazione alle necessità del momento. L’identità è ciò che siamo, è scritto a più riprese e a lettere capitali nei volumi che ho pubblicato, e si riferisce alla scintilla fondativa, al pensiero di cambiamento che l’imprenditore aveva in mente quando si recò da un notaio per creare la sua nuova industria, e costruire e vendere un prodotto o servizio migliore di quelli all’epoca sul mercato, più innovativo, o a prezzo più contenuto. Come ho spiegato in una mia recente monografia, coautorata con Giorgia Grandoni, capace ricercatrice sui temi del reputation management, resto convinto della peculiarità dell’identità rispetto alla percezione costruita artificialmente, ma ho arricchito il mio punto di vista (modificando quindi in parte la mia identità) circa il fatto che l’identità possa modificarsi e arricchirsi (o depauperarsi di qualcosa) nel tempo, sulla base delle relazioni che la coinvolgono, continuando a costruire valore, solo in modo diverso.

Le relazioni ci ridisegnano ogni giorno, e – come scrivevo in un mio precedente articolo – all’interno della rete complessa che in qualche modo ci definisce, la regola per vincere dovrebbe essere quella della condivisione: quale relazione può sopravvivere se non coltivata? Dovremmo allora agire sempre dividendo con, sinonimo di possedere insieme, partecipare, offrire del proprio ad altri, e viceversa, perché solo seguendo questo modello, “nutrendo” ogni giorno la nostra rete di relazioni, potremo costruire valore in grado di sopravvivere allo scorrere del tempo, che è poi l’obiettivo di ogni saggio azionista attento ad avere un buon ritorno dai propri investimenti.

Le relazioni: il potentissimo solvente universale, in grado di permetterci di risolvere più velocemente qualunque crisi, di portare a buon fine qualunque piano di comunicazione, di gestire con successo qualunque processo di change management, sul lavoro come nella vita: mai sottovalutare il loro straordinario, dirompente potere.