Quanto dobbiamo prendere sul serio il metaverso?

La recente decisione di Facebook – la società che controlla il più grande social network al mondo e anche Instagram, WhatsApp e altri servizi – di cambiare nome aziendale in “Meta” ha reso più familiare e presente nelle conversazioni e sui giornali di molti paesi la parola di cui Meta rappresenta un’abbreviazione e un riferimento esplicito: il metaverso. Descritto dall’amministratore delegato di Meta Mark Zuckerberg come uno spazio virtuale in 3D in cui sarà possibile lavorare, giocare e interagire con altre persone, il metaverso è già da qualche anno oggetto di un articolato e complesso dibattito portato avanti da analisti, esperti di tecnologia e social media, investitori e altri addetti ai lavori interessati al tema dell’evoluzione futura di Internet.

Il concetto deriva dal romanzo di fantascienza Snow Crash, scritto nel 1992 dall’autore statunitense Neal Stephenson e pubblicato in italiano nell’antologia Cyberpunk edita da Mondadori. Nel romanzo, il metaverso è una realtà virtuale – condivisa su una rete mondiale in fibra ottica – in cui le persone, fuggendo dal mondo reale in rovina, accedono anche attraverso terminali pubblici e sono rappresentate da un proprio avatar tridimensionale. Nel dibattito attuale, il metaverso è generalmente inteso come uno spazio che tenga insieme realtà digitale e fisica, che non ponga limite al numero di utenti che possono essere contemporaneamente presenti, e basato su standard e protocolli condivisi che garantiscano un ampio margine di interoperabilità per piattaforme, organismi e tecnologie sviluppate da aziende diverse.

La presentazione di Meta tenuta da Zuckerberg in occasione dell’annuncio del nuovo nome aziendale, il 28 ottobre scorso, ha suscitato una serie di reazioni molto diverse, inclusa un’estesa e condivisa impressione che il tipo di ambiente virtuale da lui descritto sia al momento una riproposizione di modelli noti fin dai primi anni Duemila – attraverso videogiochi come The Sims e mondi virtuali come Second Life – resi più coinvolgenti e attuali dalla prevista integrazione di tecnologie recenti ma ancora in larga parte inapplicate, migliorabili e scarsamente diffuse. Tecnologie che prevedono, tra le altre cose, l’utilizzo di visori per la realtà virtuale (VR), occhiali per la realtà aumentata (AR) e altri dispositivi.

«La qualità distintiva del metaverso sarà una sensazione di presenza, come se fossi proprio lì con un’altra persona», ha scritto Zuckerberg in una lettera pubblicata sul sito della società. Meta, nelle intenzioni del suo amministratore delegato, sarà uno dei tanti distributori di piattaforme, software e servizi utili a vivere esperienze completamente virtuali. In futuro, ha aggiunto, «sarai in grado di teletrasportarti istantaneamente come un ologramma per essere in ufficio senza doverti spostare, a un concerto con gli amici o nel soggiorno dei tuoi genitori a chiacchierare».

Da molti giudicata eccessivamente artificiosa, ingenua e utopica, la presentazione di Meta è stata oggetto di critiche, prese in giro e meme, in parte legati all’ottimismo e all’apparente assurdità di alcune previsioni di Zuckerberg, e in parte riflesso della perdita di credibilità di Facebook in seguito ai vari scandali in cui è stata coinvolta nel corso degli ultimi anni. Zuckerberg è sembrato «concentrato su un mondo più nuovo e migliore, un mondo in cui gli insidiosi problemi causati da Facebook siano risolti con una soluzione semplice: ancora più Facebook – scusate, Meta – in ogni aspetto della nostra vita», ha scritto Kyle Chayka sul New Yorker.

In questo senso, la tempistica della scelta di cambiare nome è apparsa sospetta. Da molte persone è stata interpretata come un goffo tentativo di salvaguardare la reputazione dell’azienda distogliendo l’attenzione dalla recente pubblicazione dei cosiddetti “Facebook Papers”, documenti interni forniti dalla whistleblower ed ex dipendente Frances Haugen che hanno reso noti i fallimenti dell’azienda nel contenere la disinformazione e l’incitamento all’odio e alla violenza su Facebook, e il disinteresse nel contrastare i disagi psicologici provocati sugli adolescenti da Instagram – disagi di cui l’azienda era a conoscenza – per carenza di mezzi tecnici e per non limitare i profitti derivanti dall’attività delle persone sulle piattaforme.

Aspetti ridicoli a parte, la presentazione di Meta è stata oggetto di diverse riflessioni scettiche e allarmate in merito alla prospettiva che la previsione del futuro di Internet formulata da Zuckerberg possa diventare dominante e che – a fronte di cospicui investimenti specifici, al momento significativamente più alti di quelli di qualsiasi altra azienda – Meta possa diventare la principale società responsabile dell’ecosistema del metaverso. Ed è comunque rilevante che, al netto dell’eventuale sfiducia degli analisti riguardo al progetto di Meta, l’azienda possa contare su un bacino di utenza e un potenziale di investimento che anche aziende di grande successo nel mondo virtuale come Roblox o Epic Games, la società che produce il videogioco Fortnite, non hanno.

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Meta ha in programma di investire nel 2022 almeno 10 miliardi di dollari e raddoppiare la sua forza lavoro assumendo 10 mila persone in più per la sua divisione dedicata al metaverso (Facebook Reality Labs), incaricata di creare hardware, software e contenuti in AR e VR, ritenuti fondamentali per le future esperienze sociali online. «Se i grandi piani di Zuckerberg avranno successo, i potenziali guadagni non saranno semplicemente miliardi di dollari di entrate pubblicitarie, ma anche una fiorente attività di shopping online», ha scritto il Financial Times, sottolineando la dichiarata ambizione di Meta di supportare un’economia digitale alternativa.

Sebbene Zuckerberg, alludendo a società rivali, abbia fatto riferimento alla volontà di evitare che una singola azienda possa limitare in futuro l’esperienza all’interno del metaverso e creare profitto richiedendo il pagamento di commissioni, secondo molti osservatori è difficile immaginare che la stessa Meta non avrà una qualche forma di controllo sul suo metaverso.

«Il mio sospetto è che [questa forma di controllo] consisterà nel possesso del sistema operativo del futuro, e nell’esperienza di Facebook come app sui sistemi di proprietà di altri, suoi rivali. Non vogliono essere prigionieri sulla piattaforma di altre persone. Vogliono che gli altri siano prigionieri sulla loro», ha detto al New Scientist Anupam Chander, docente di diritto alla Scuola di Legge della Georgetown University a Washington, D.C., specializzato nella regolamentazione delle nuove tecnologie.

Un’impressione abbastanza condivisa è che Meta voglia essenzialmente estendere al metaverso il modello di business di Facebook, basato sull’utilizzo dei dati personali per vendere pubblicità mirata. «Gli annunci pubblicitari continueranno a essere una parte importante della strategia nelle aree social media di quello che facciamo, e probabilmente saranno anche una parte significativa del metaverso», ha affermato Zuckerberg in una recente presentazione degli utili della società.

Nei termini in cui è stato presentato da Zuckerberg, il metaverso è sembrato in generale uno scenario molto irrealistico e poco credibile: «più una profezia legata a un culto che la presentazione di un prodotto», pronunciata «con il tono inesorabilmente solare di un rappresentante farmaceutico», ha scritto il New Yorker.

Con un linguaggio giudicato «sinistramente simile a come una volta parlava di Facebook», prosegue il New Yorker, Zuckerberg ha sottolineato che «il metaverso faciliterebbe “l’esperienza più importante di tutte: connettersi con le persone”». Ha spiegato che i dispositivi non saranno più il punto focale dell’attenzione delle persone, ma lo ha detto come se Facebook e Instagram non fossero alcuni dei principali servizi responsabili della dipendenza delle persone dai loro dispositivi. E ha parlato del metaverso come se fosse qualcosa «in grado di disconnetterci da Internet, anziché risucchiarci dentro ancora più a fondo».

I video mostrati da Meta, secondo il New Yorker, provocano inoltre un senso di «profonda dissonanza cognitiva». Nelle rappresentazioni grafiche degli ambienti domestici o di lavoro abitati da ologrammi e avatar, per esempio, gli interni sono corredati di pochissimi strumenti tecnologici e illuminati dalla luce naturale che passa attraverso ampie finestre. Quello che viene a malapena menzionato è che per accedere a questo mondo virtuale ipotetico sia necessario sedersi sul divano e rimanere collegati a un visore indossando guanti per il rilevamento del movimento: «non una condizione particolarmente “naturale”».

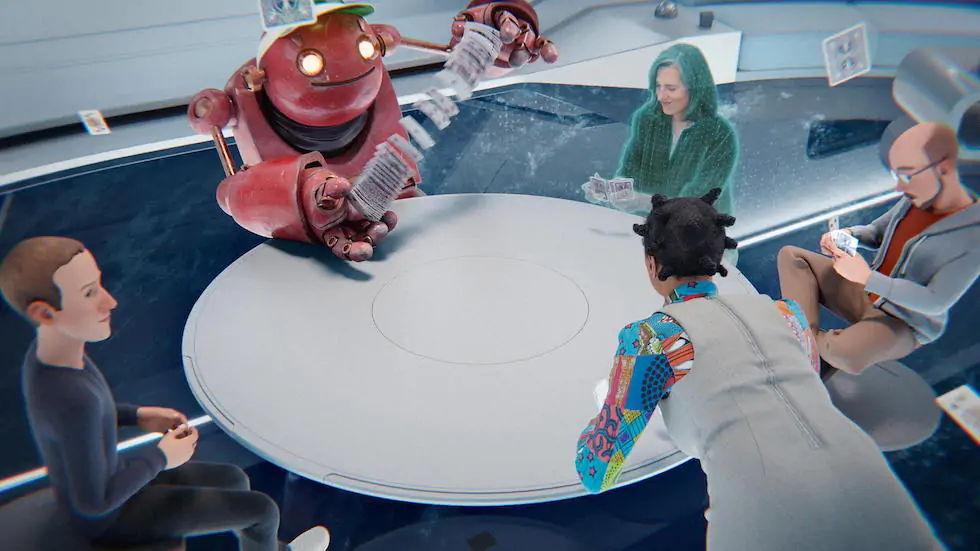

Soprattutto, argomenta il New Yorker, viene da chiedersi se saranno sufficienti a invogliare le persone a indossare guanti e visori le attività, più o meno infantili, possibili all’interno del metaverso presentato da Zuckerberg. Attività come giocare a carte in una stazione spaziale virtuale con gli amici, visitare una villa progettata da un influencer, osservare un sistema solare virtuale proiettato nel cielo attraverso occhiali per la realtà aumentata.

Diversi giornali e siti di approfondimento hanno espresso molti dubbi riguardo al tipo di utenza immaginata da Meta. «Non esiste una sola persona che, scorrendo il feed su Facebook, abbia detto: “Sì, immergimi in questa realtà, voglio toccare il meme di mio zio”», ha scritto l’Atlantic, aggiungendo che la campagna pubblicitaria sul metaverso potrebbe comunque generare sufficiente slancio e interesse da portare alla realizzazione di quella che al momento sembra soltanto una goffa struttura di fantasia. «Questo è esattamente il motivo per cui questo investimento per erigere il metaverso, guidato da Big Tech, fa ridere ma va anche preso seriamente».

L’ipotesi proposta dall’Atlantic è che una delle ragioni che avrebbero spinto Facebook a cambiare nome in Meta e investire sul metaverso, oltre agli interessi economici e al desiderio di migliorare la propria reputazione, è una piena consapevolezza della «noiosità» della piattaforma principale dell’azienda. Facebook è «il posto dove le persone vanno per ricevere aggiornamenti da quel ragazzo con cui uscirono al liceo, che ancora pubblica lì, e dove una news strillata intervalla polemiche sui no vax e annunci pubblicitari dai caratteri minuscoli».

La frettolosità e goffaggine della versione di metaverso proposta da Meta, secondo l’Atlantic, rivelerebbe nel contesto attuale quanto «tutta la Silicon Valley, non solo Facebook, sia alla disperata ricerca di una nuova grande idea». Ma le esperienze e i tentativi compiuti da altre aziende tecnologiche negli ultimi anni per sviluppare nuovo hardware, inclusi quelli della holding che controlla Google (Alphabet), suggeriscono che questa urgenza non sia di per sé sufficiente a garantire il successo: «la pattumiera del passato tecnologico è disseminata di visori per la realtà virtuale falliti».

La giornalista Amanda Hess ha scritto sul New York Times che «l’estetica del metaverso, con i suoi orribili ologrammi traslucidi, evoca lo spettro della morte» e che il programma di attività possibili nel metaverso presentato da Meta somiglia a «un annuncio pubblicitario per una comunità di pensionati virtuale in cui millennial isolati possono vivere i loro ultimi giorni». In sostanza, il metaverso immaginato da Zuckerberg è «un mondo senza attriti in cui non accade mai nulla di imprevedibile o non monetizzabile», abitato da «personaggi dei cartoni animati, presumibilmente sterilizzati, che conversano pronunciando frasi come “Yo!”, “Assurdo!” e “Incontriamoci molto rapidamente per un debriefing”».

L’insistenza con cui Zuckerberg ha utilizzato espressioni come “presenza” e “senso di spazio condiviso”, ha scritto il New Yorker, sembra inoltre ignorare che abitiamo ormai da oltre un decennio in un mondo in cui realtà digitale e fisica sono già profondamente interconnesse. Le piattaforme sviluppate dalle grandi aziende tecnologiche – tra cui Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, TikTok e Amazon – influenzano «il modo in cui socializziamo, riceviamo notizie, consumiamo cultura, troviamo lavoro, lavoriamo e spendiamo denaro».

A prescindere dal fatto che svolgiamo oppure no queste attività nel mondo reale, facciamo tutte queste cose con la consapevolezza che stanno accadendo anche online e che le ripercussioni riguardano sia un mondo che l’altro. Da questo punto di vista, la versione di metaverso proposta da Meta non sarebbe altro che un diverso modo di «visualizzare il mondo di realtà mista che le piattaforme digitali hanno già creato». E appare a molti improbabile che qualsiasi cosa costruita su quelle piattaforme, o dalle stesse società responsabili, non finisca per ereditare gli stessi problemi ormai noti a moltissime persone e in larga parte collegati alla centralizzazione del potere da parte di quelle aziende.

Alcuni osservatori hanno espresso opinioni meno pessimistiche ma ugualmente caute a proposito delle idee sul metaverso circolate dopo la presentazione di Meta. «Un metaverso pienamente realizzato intensificherebbe nettamente le tendenze esistenti, aprirebbe nuove opportunità e, in modo altrettanto critico, creerebbe una serie completamente nuova di problemi», ha scritto Steven Zeitchik, che si occupa di spettacolo sul Washington Post. Ma i rischi connessi allo sviluppo di questo ecosistema non implicano che un possibile grande risultato debba essere ignorato.

«Dopotutto, l’idea di persone che fanno amicizia, fanno fortuna, perdono una fortuna o incontrano i loro partner di una vita mentre fissano un pezzo di vetro nelle loro camere da letto sarebbe sembrata improbabile a qualcuno 35 anni fa come il metaverso lo sembra a noi ora. Nel mondo digitale, l’implausibilità presente è raramente un indicatore della fattibilità futura», ha scritto Zeitchik.

«L’idea stessa del “metaverso” significa che una parte sempre crescente delle nostre vite, del lavoro, del tempo libero, della spesa, della ricchezza, della felicità e delle relazioni avverrà all’interno di mondi virtuali, anziché essere prolungata o facilitata attraverso dispositivi e software digitali», ha detto al Washington Post l’analista statunitense Matthew Ball, considerato uno degli autori più influenti nel recente dibattito sul metaverso. Misurare la solidità delle prospettive future del metaverso sulla base delle conoscenze attuali potrebbe in questo senso essere un limite, perché le trasformazioni potrebbero andare oltre la nostra immaginazione.

Chiedersi come cambierà il lavoro nel metaverso, per esempio, potrebbe essere la domanda sbagliata. «È l’economia del lavoro stessa che potrebbe cambiare, e parlarne in termini di videoconferenze più immersive è come concentrarsi sulla chiave inglese che ripara il motore della metropolitana invece che su ciò che realmente è il metaverso: l’intero sistema di binari», ha scritto Zeitchik. Grandi opportunità potrebbero emergere soprattutto nel settore dell’istruzione. «Chiunque negli ultimi 20 mesi abbia cercato di garantirne una a bambini di 10 anni, da casa e senza distrazioni, desidera un nuovo modello. L’immersione nel metaverso fornirebbe a un insegnante più strumenti e agli studenti meno motivi per disconnettersi».

Molta parte dello scetticismo deriva anche dalla tendenza a paragonare le esperienze del mondo reale a quelle possibili in un ipotetico ambiente virtuale. In questo senso, il metaverso simulerebbe ovviamente in modo inadeguato la vita reale. «Certo, puoi sentirti come se fossi alla festa del Ringraziamento dal tuo divano, ma il tacchino non lo vuoi poter assaggiare?», ha detto al Washington Post Janet Murray, docente del Georgia Institute of Technology, esperta di studi sulla connettività digitale e a lungo ricercatrice del Center for Educational Computing Initiatives del MIT.

Il progetto di Meta sta ricevendo critiche anche da parte di studiosi ed esperti preoccupati dei possibili problemi di privacy e di sicurezza. In particolare, ha scritto il Financial Times, non è chiaro come la società sarà in grado di moderare un sistema aperto e interoperabile, né se gli utenti potranno avere una sola identità virtuale o più di una. Il tipo di ecosistema delineato, in ogni caso, dovrebbe notevolmente incrementare le risorse necessarie per garantire la sicurezza online, ammesso che sia possibile farlo, e per difendere soprattutto gli utenti più giovani da contenuti dannosi e possibili molestie.

Diverse domande, al momento senza risposta, riguardano poi i nuovi tipi di dati utente che verranno generati, se e in che modo saranno collegati agli strumenti pubblicitari di Meta e come eventualmente saranno protetti. Quei dati potrebbero includere, per esempio, le informazioni raccolte dal monitoraggio degli occhi e delle mani delle persone, o magari i loro dati biometrici per la creazione di avatar personalizzati.