Al G20 c’è un bel Clima. L’intesa possibile grazie all’asse Italia-Usa

La due giorni di lavori del G20 Ambiente, clima ed energia si è conclusa con un applauso liberatorio che ha riempito il Palazzo Reale di Napoli, in una piazza Plebiscito blindata per il timore di assalti no-global. La ragione: l’assenso della Cina al documento finale su energia e clima, con il quale sono state superate anche le posizioni più dure, come quella dell’India.

Se ieri che si discuteva di ambiente era filato tutto abbastanza liscio con l’approvazione di un comunicato comune su tutela di ecosistemi e biodiversità, oggi la strada era in salita. Di trattativa “particolarmente complessa” ma anche di “risultato importante” ha parlato il padrone di casa, Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, chiamato a presiedere il primo G20 in cui clima e politica energetica e dunque industriale vengono affrontanti assieme. Basti pensare che la conferenza stampa attesa per le 17 è invece iniziata ben oltre le 18.

Sono stati proprio Cingolani e John Kerry, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il clima, a procedere di concerto contattando uno per uno i delegati dei Paesi per arrivare a un documento condiviso. Già alla vigilia del summit su Formiche.net sottolineavamo l’intesa tra Roma e Washington.

Come previsto, la decarbonizzazione è stato il tema più difficile da affrontare. Da una parte Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea, decisi ad accelerare sul passaggio alle fonti rinnovabili per contenere il riscaldamento globale al 2030 entro 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Dall’altra Cina, Russia, economie emergenti e Paesi petroliferi: c’è chi, come Cina e India, non può rinunciare alle fonti fossili per alimentare la loro forte crescita, e chi, come Russia e Arabia Saudita, basa la propria economia sugli idrocarburi.

“Come vedete dallo stato della mia camicia, non è stato particolarmente semplice”, ha scherzato il ministro presentando il communiqué di 58 paragrafi e spiegando che due di questi sono rimasti fuori. “Non c’è disaccordo” bensì “disallineamento” con “quattro-cinque” Paesi su 20, ha spiegato Cingolani. Il primo punto è mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi in questa decade. Il secondo riguarda l’abbandono del carbone entro il 2025.

Abbiamo capito che “oltre un certo livello non si può andare”, ha spiegato Cingolani con riferimento ai due paragrafi. Il ministro, sottolineando che nessun Paese hanno messo in discussione l’accordo di Parigi, ha citato esplicitamente l’opposizione di Cina, India e Russia e ha evidenziando che alcuni suoi colleghi avevano bisogno di un confronto con il loro ministero delle Finanze vista la portata del tema. Per questo, entrambi i punti rimasti fuori dal documento finale di Napoli verranno discussi a ottobre al G20 di Roma riservato ai capi di Stato e di governo. Non senza un occhio alla Cop26, la conferenza delle Nazioni Unite che si terrà a novembre a Glasgow, organizzata dal Regno Unito in partnership con l’Italia.

Comunque, “quello che è successo oggi, quattro mesi fa era impensabile”, ha dichiarato con orgoglio Cingolani sostenendo che fino a poco fa molti Paesi di certe questioni non volevano “neppure parlare”.

Impossibile ignorare, però, che anche i Paesi più ricchi si trovino in difficoltà. Dinnanzi a loro la sfida degli impatti della decarbonizzazione sulle industrie nazionali, in particolare sull’automotive o sulle acciaierie. Un dilemma che riguarda da vicino l’Italia, come anche recentemente raccontato su Formiche.net.

Basti pensare che al termine della prima giornata di lavori il ministro Cingolani ha citato la vicenda dei gilet come esempio dei possibili “danni collaterali” della decarbonizzazione: una tassa sui carburanti imposta per spingere la gente ad andare meno in auto, è stata vista come un ulteriore balzello da chi (come gli agricoltori francesi) era costretto a usare il mezzo privato e non poteva permettersi un’auto elettrica. Altro problema speso citato dal ministro è stato il dumping ecologico: i Paesi più ricchi possono impegnarsi a produrre acciaio con tecnologie pulite, ma poi rischiano di subire la concorrenza dell’acciaio più a buon mercato prodotto da Paesi che non rispettano standard di sostenibilità.

(Foto: Twitter, @MiTE_IT)

scheda:

G20 Energia e Clima: un accordo storico che guarda al futuro e punta alla COP26. Sintesi del documento finale della ministeriale

Napoli, 23 luglio – “Una società prospera, inclusiva, resiliente, sicura e sostenibile che non lasci indietro nessuno”: così i ministri dell’ambiente e dell’energia dei grandi Paesi della Terra, riuniti dalla Presidenza italiana del G20 a Napoli, in presenza e da remoto, hanno sottoscritto il documento finale della ministeriale Energia e Clima.

Un documento che mette insieme, su temi divisivi come la transizione energetica, i cambiamenti climatici e la necessità di tenere la temperatura del Pianeta sotto il grado e mezzo, Paesi tra di loro molto distanti, non solo geograficamente.

Tutti, da Cina a India, a Stati Uniti, Russia e paesi Europei, hanno concordato che, soprattutto dopo la fase pandemica, la transizione energetica verso le energie rinnovabili sono uno strumento per la crescita socio-economica inclusiva e veloce, la creazione di posti di lavoro e deve essere una transizione giusta che non lascia nessuno indietro.

La comunità internazionale del G20 riconosce nella scienza un ruolo fondamentale, su cui la politica dovrà basarsi. E, soprattutto, viene riconosciuto uno stretto nesso tra clima ed energia e la necessità di ridurre le emissioni globali e migliorare l’adattamento al cambiamento climatico.

1 – Azioni contro il cambiamento climatico

Vengono riaffermati gli impegni dell’Accordo di Parigi come il faro vincolante che dovrà condurre fino a Glasgow, dove si svolgerà, a novembre, la COP 26. Obiettivo comune è mantenere la temperatura ben al di sotto dei 2° e a proseguire gli sforzi per limitarla a 1,5° al di sopra dei livelli preindustriali. I Paesi del G20 concordano nell’aumentare gli aiuti ai paesi in via di sviluppo affinché nessuno resti indietro.

Rimane centrale il ruolo del dell’impegno finanziario da 100 miliardi, così come previsto dall’Accordo di Parigi, con l’impegno ad aumentare i contributi ogni anno fino al 2025.

E un ruolo, per l’aumento di questi fondi, è richiesto in particolare alle istituzioni finanziarie per lo sviluppo e alle banche multilaterali.

La transizione è necessaria e indispensabile, però deve essere giusta, e assicurare sostegno e solidarietà alle categorie e ai paesi più fragili.

Unanimemente si riconosce il ruolo del cambiamento climatico nella perdita di biodiversità.

2 – Accelerare le transizioni verso l’energia pulita

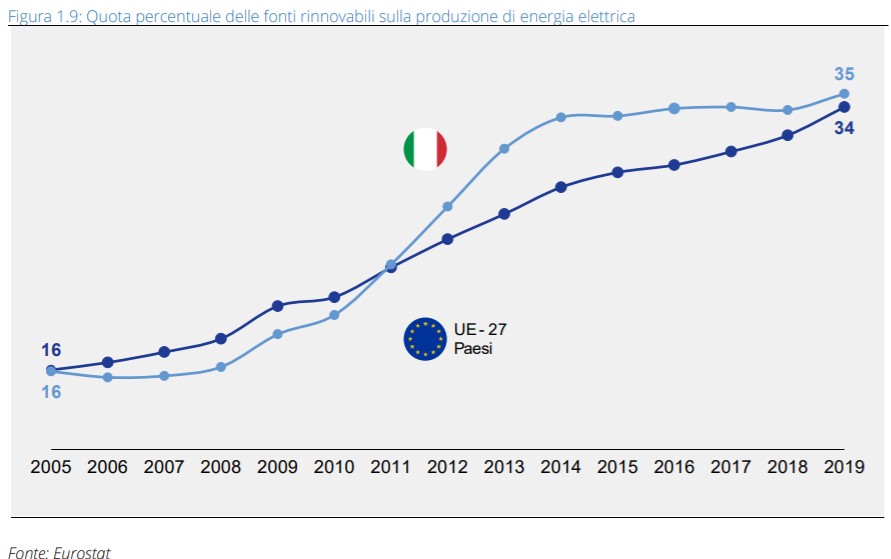

Faro acceso sulla transizione energetica con un impegno preciso sulla cooperazione nell’impiego e nella diffusione di tecnologie rinnovabili, necessari alla transizione e strumento essenziale per promuovere e realizzare l’Accordo di Parigi.

Gli impatti del cambiamento climatico sono già stati sperimentati in tutto il mondo, dimostrando la necessità di implementare le azioni di adattamento.

Transizione ed efficientamento. Tutti i Paesi sono attivi nella transizione energetica totale, impiegando i 2 miliardi di dollari delle risorse dei Climate Investment Funds (CIFs). Si sottolinea il grande potenziale delle rinnovabili offshore, dell’energia oceanica e della possibilità di implementare questo tipo di tecnologia.

L’efficienza energetica ha un ruolo chiave per la riduzione dei gas serra e e la promozione della crescita economica sostenibile. È opportuno agire su efficienza, modelli di produzione e consumo sostenibili e circolarità, consapevoli che nessun singolo carburante o tecnologia da solo può consentire all’intero settore energetico di ridurre le emissioni di GHG. Perno dell’economia energetica del futuro è l’idrogeno, in chiave della riduzione delle emissioni soprattutto nei settori difficili da abbattere.

Si riconosce la necessità di continuare a investire per le tecnologie rinnovabili, insieme alla riduzione dell’uso del metano, e di procedere spediti verso la riduzione della povertà energetica. Viene riconosciuto che sistemi energetici convenienti, affidabili, sostenibili e moderni sono essenziali per proteggere il nostro pianeta e la sua gente. Inoltre, si sottolinea l’importanza degli sforzi esplorando la più ampia varietà di opzioni in base ai contesti nazionali al fine di raggiungere transizioni energetiche green ambiziose e realistiche, garantendo al contempo un approvvigionamento energetico stabile. Riaffermiamo il nostro impegno a ridurre le emissioni nel settore energetico e ci impegniamo a farlo ulteriormente attraverso la cooperazione sull’impiego e la diffusione di tecnologie pulite.

Anche Russia e China si sono impegnati a eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone sena sosta.

L’efficienza energetica è un fattore cruciale nelle transizioni di energia pulita e nella crescita economica, per questo il G20 si impegna ad aumentare le iniziative multilaterali già esistenti a livello mondiale.

3 – Allineamento dei flussi finanziari a Parigi

Viene data un’importanza centrale a orientare gli sforzi finanziari ed economici dei paesi del G20 verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, tenendo conto degli sforzi per sradicare la povertà, verso una transizione giusta e inclusiva.

L’allineamento dei flussi finanziari e degli sforzi per la ripresa con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi può infatti rappresentare un’opportunità per la crescita economica facilitando gli investimenti per aumentare l’adozione di soluzioni già disponibili, tra le quali la generazione di energie rinnovabili e tecnologie a basse emissioni.

A questo scopo è riconosciuta la necessità di sfruttare meglio l’intera gamma di leve e strumenti politici disponibili, inclusi i diversi pacchetti adottati per la ripresa dal COVID19.

Le strategie di adattamento e resilienza possono essere ulteriormente integrate nei flussi finanziari nazionali e internazionali anche attraverso la mobilitazione di ulteriori risorse pubbliche e private.

In questo senso viene riconosciuta l’importanza di garantire la considerazione dei rischi climatici attuali e futuri in tutte le agende di investimento e politiche, verso lo sviluppo di standard di riferimento globali di rendicontazione.

4- Ripresa sostenibile e inclusiva e soluzioni tecnologiche energetiche innovative

È stato riconosciuto che le misure di ripresa in linea con l’Accordo di Parigi e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile hanno il potenziale per portarci oltre l’approccio tradizionale, aumentare la resilienza economica e sociale globale e condurci, quindi, sulla strada per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

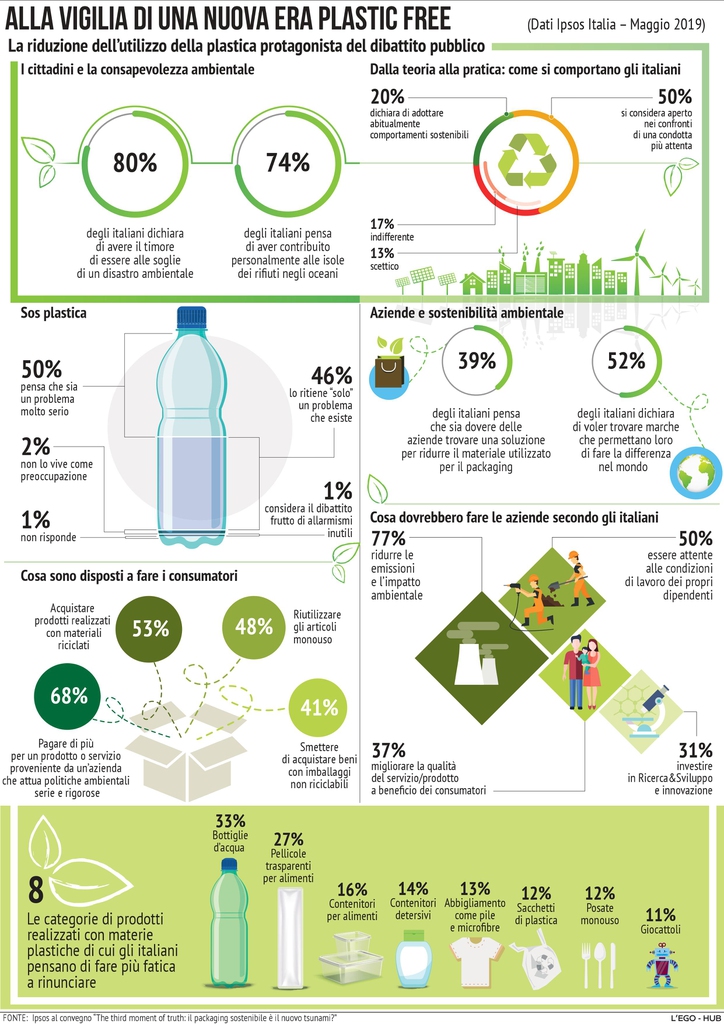

In questo senso l’introduzione di politiche, strumenti e tecnologie sostenibili possono consentire progressi sostanziali verso gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e per un futuro resiliente ai cambiamenti climatici, che garantisca e fornisca sia un impulso al benessere sociale che alla crescita e allo sviluppo economico sostenibile.

Pur riconoscendo la necessità di continuare a dare priorità agli sforzi per far fronte al Covid-19, i G20 si impegnano a destinare una quota ambiziosa dei fondi per i piani nazionali di ripresa e resilienza a favore di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

Si raccomanda, inoltre, di usare al meglio i piani di ripresa per stimolare e ridurrei i rischi di investimento nel settore privato, anche attraverso la promozione di strumenti di finanziamento congiunti pubblico-privato e partenariati pubblico-privato, al fine di stimolare contemporaneamente la crescita economica, creare posti di lavoro, valorizzare le donne, i giovani e le categorie emarginate.

4A – Condividere le migliori pratiche per una ripresa sostenibile, resiliente e inclusiva

I G20 sottolineano l’importanza di costruire un’efficace valutazione preventiva delle misure di ripresa a livello nazionale e di condividere le migliori esperienze, politiche e strutturali, al fine di promuovere una ripresa duratura e sostenibile.

4B – Sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie innovative all’interno dei pacchetti di recupero in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi

I G20 riconoscono il ruolo chiave che pacchetti nazionali ben progettati per la ripresa svolgono nel guidare le azioni a breve termine (NDCs) e nel definire e supportare strategie a lungo termine (LTS) per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi, facendo leva anche sulle opportunità offerte da tecnologie innovative e all’avanguardia.

4C – Il ruolo dell’innovazione e della ricerca e sviluppo

Innovazione e R&S non solo rivestono un ruolo chiave per il futuro ma per i G20 è necessario aumentarne i livelli, sia nel settore pubblico che in quello privato sulla base anche di collaborazioni a livello internazionale.

Saranno promosse ricerca e istruzione verso un miglioramento delle tecnologie, dei programmi di formazione e della disseminazione per divulgare la scienza del climae e le politiche connesse, aumentare la consapevolezza, la partecipazione e l’accesso pubblico alle informazioni.

Parte degli investimenti in R&S dovrebbero essere orientati specificatamente ad aumentare le soluzioni innovative per un migliore mix energetico sostenibile, per l’efficienza energetica, modelli di produzione e consumo sostenibili e nuovi modelli di business. Prevedendo la possibilità di politiche fiscali e di sussidi che promuovano gli investimenti verso l’innovazione sostenibile e progetti mirati che tengano conto sia degli aspetti economici che di sociali e ambientali.

5 – Smart city

Le città sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici e, contemporaneamente, possono essere attori importantissimi nelle azioni di mitigazione. Per questo si favorisce, e incoraggia, azioni di governo che contemplino una collaborazione attiva e continua con le città e le aree metropolitane. In questa chiave sono importanti le iniziative dal basso verso l’alto come il Patto globale dei sindaci, il C40. Viene riconosciuta anche l’importanza di vivere in armonia con la natura, costruire la resilienza e accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra.

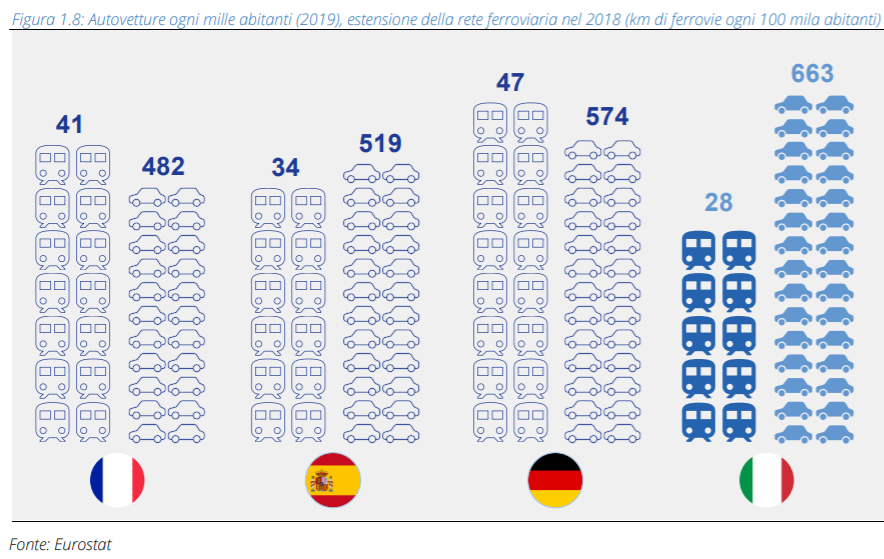

Nell’ambito della mobilità si ribadisce l’urgente necessità di promuovere una mobilità sostenibile e conveniente, comprese tutte le relative infrastrutture, tenendo conto dell’analisi dell’intero ciclo di vita per raggiungere l’ obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi.

Si incoraggia il progresso continuo nell’uso estensivo e negli investimenti delle tecnologie digitali nei conglomerati urbani, per l’integrazione di sistema dell’energia rinnovabile variabile, compresi lo stoccaggio di energia, le reti intelligenti, le centrali elettriche virtuali, la gestione dell’offerta e la gestione della domanda, nonché il ruolo dell’energia idroelettrica e della moderna bioenergia per la stabilità del sistema e l’interazione e il coordinamento tra fonte di energia-rete-accumulo-carico.

Vengono sostenute la generazione distribuita sostenibile locale e le comunità energetiche come mezzi concreti per facilitare l’accessibilità, l’affidabilità, la redditività, l’accessibilità e la sostenibilità dell’energia.

Sono accolte con favore gli sforzi per migliorare la quantificazione e il monitoraggio delle soluzioni basate sulla natura al fine di informare, se del caso, le decisioni di pianificazione, i modelli finanziari e di business sostenibili.