Leadership: «L’intelligenza emotiva è due volte più importante delle competenze tecniche»

Daniel Goleman, il padre della teoria della Emotional Intelligence, ospite al World Business Forum di Milano. «Per ottenere il massimo da un team non basta avere skill tecnici eccellenti e un altissimo IQ. Ma neanche essere “solo” simpatici o gentili»

Daniel Goleman è prima di tutto uno psicologo, ma è anche uno degli autori più famosi di management strategico: il suo concetto di intelligenza emotiva (Emotional Intelligence), enunciato nel best seller omonimo nel 1995, ha avuto profondi impatti non solo nel campo della psicologia e dell’insegnamento, ma anche sulle teorie della leadership aziendale.

Goleman ha sistematizzato e tradotto in best practice un concetto semplice, e cioè che per essere un leader di successo non bastano competenze tecniche eccellenti, e neanche un altissimo quoziente d’intelligenza (IQ). Occorre anche una componente irrazionale, detta appunto Emotional Intelligence, o EQ per distinguerla dall’IQ razionale. E cioè un mix di capacità di conoscere e controllare se stessi, e di capire e coinvolgere gli altri, che è innato ma in parte si può migliorare e ottimizzare.

Negli anni Goleman ha sviluppato il concetto di EQ con libri, consulenze e conferenze in tutto il mondo. È stato dichiarato dal Wall Street Journal e dal Financial Times uno dei più influenti business thinker al mondo, e la Harvard Business Review ha definito l’intelligenza emotiva “un’idea rivoluzionaria”, premiando il suo articolo “The Focused Leader” con l’HBR McKinsey Award come miglior articolo dell’anno 2013. Articolo poi sviluppato l’anno dopo in un altro best seller, intitolato “Focus: The Hidden Driver of Excellence”.

Cosa è l’Intelligenza Emotiva (e cosa non è)

Il tema della intelligenza emotiva nella leadership sarà al centro anche dell’intervento che Goleman ha fatto al World Business Forum di Milano, il 30 e 31 ottobre 2018. Lo psicologo americano parlerà delle competenze necessarie per sviluppare il self management e ottenere alte prestazioni, del potere dell’autoconsapevolezza come base per il proprio sviluppo professionale, di come diventare un leader di successo sviluppando profonde relazioni interpersonali. Ma parlerà anche di cosa è esattamente la EQ, e di cosa non è: un tema che Goleman ha affrontato per esempio in un articolo scritto l’anno scorso su Linkedin, dal titolo “Emotional Intelligence Myth vs. Fact”.

«Dopo oltre vent’anni continuo a trovare articoli, anche su testate autorevoli, che dicono che l’intelligenza emotiva è essere simpatici, o gentili, o empatici, o addirittura valorizzare la propria parte femminile». L’ultima cosa è falsa – non è vero che le donne hanno EQ più alta, e non c’è una prevalenza di genere nei top performer – e le altre sono solo una parte della verità, scrive Goleman. Che definisce una volta per tutte la EQ come “la capacità di riconoscere le proprie emozioni, quelle degli altri, gestire le proprie, e interagire in modo costruttivo con gli altri”.

Questa definizione si traduce in un modello che comprende quattro domini, e 12 competenze. Più precisamente, i quattro domini, con relative competenze, sono Self Awareness (emotional self awareness), Self Management (emotional self control, adaptability, achievement orientation, positive outlook), Social Awareness (empathy, organizational awareness), e Relationship Management (influence, coach and mentor, conflict management, teamwork, inspirational leadership).

Gestire se stessi, e sintonizzarsi sugli altri

Semplificando al massimo, secondo Goleman l’EQ determina il successo della leadership attraverso due componenti. La prima riguarda “l’interno”: i leader sono capaci prima di tutto di gestire bene se stessi. Parliamo quindi di “self mastery”, self awareness, capacità di gestire emozioni contrastanti e spiacevoli, di mantenersi focalizzati sugli obiettivi anche durante le crisi, e fortissima adattabilità.

La seconda riguarda l’esterno, e comprende la capacità di sintonizzarsi sulle altre persone del team, creare empatia con loro, capire come stanno, cosa pensano del progetto che si sta affrontando, le loro aspettative, risolvere i contrasti, fargli percepire il proprio interesse per loro. Questo permette al leader di capire come comunicare, influenzare, guidare, coinvolgere al meglio, ottenendo così il massimo dal suo team.

Il CEO di BlackRock e il “competence modeling”

«Recentemente ho incontrato il CEO di BlackRock, il più grande fondo d’investimento del mondo, che gestisce migliaia di miliardi – ha racccontato Goleman al World Business Forum 2017 di Sydney -. Mi ha chiesto di spiegargli perché pur assumendo i più brillanti studenti delle migliori business school, le curve di performance nel suo staff rimangono “a campana”, cioè assolutamente nella media. Gli ho risposto che la ricetta giusta non è assumere i “migliori” in assoluto, ma guardare nella propria azienda chi occupa la posizione per cui si sta facendo la ricerca, o l’ha occupata in passato, individuare il 10% di top performer e confrontarli con gli average performer, e scovare le abilità e competenze che i top performer hanno, e gli average performer non hanno».

Goleman definisce questa tecnica “competence modeling”. «Molte aziende la applicano, specialmente per selezionare il top management. Ho avuto accesso ai dati di oltre 200 di questi processi di selezione, e ho riscontrato che, per incarichi di tutti i tipi, gli skill EQ sono due volte più importanti di quelli tecnici o dell’IQ».

«Gli skill tecnici li si può imparare a scuola, li possono avere tutti. Ma più sali in alto nella gerarchia organizzativa, più sarà importante l’intelligenza emotiva. Tra i C-Level, l’85% delle competenze che distinguono i top performer sono di EQ. Sono dati che non ho rilevato io, ma le stesse aziende. Un C-Level non usa più gli skill tecnici. Quello che fa per gran parte del tempo è gestire le persone, oltre che se stesso».

Lo stato di “flow” e il “social brain”

Insomma l’arte della leadership è centrare gli obiettivi attraverso la qualità del lavoro degli altri, precisa lo psicologo americano. «L’arte della leadership consiste nel portare e mantenere le persone nella fascia più alta dei livelli di performance, e questo succede quando le persone sono nel miglior stato di benessere personale. È uno stato ottimale che si chiama Flow, in cui la persona stessa rimane stupita dei risultati che ottiene, e definito attraverso ricerche sui professionisti più diversi, dalle ballerine ai giocatori di scacchi, dai top manager ai militari».

Il Flow ha alcune caratteristiche che si riscontrano regolarmente. «Una è uno stato di attenzione irremovibile sull’obiettivo. Focalizzazione al 100%. Un altro è la totale flessibilità: qualunque cosa succeda, si è in grado di gestirla. Un terzo è che le competenze personali sono messe alla prova al loro massimo livello, a volte anche oltre. Insomma, si dà il massimo quando ci si sente al massimo».

Ma come creare una situazione del genere? «Un modo è stabilire chiare regole e obiettivi, ma lasciare una certa flessibilità sul modo di raggiungerli. Un altro è il feedback immediato, mantenere le persone costantemente aggiornate su quanto bene stanno perseguendo l’obiettivo. La terza è mettere alla prova e far crescere le loro competenze, e cercare di far coincidere quello che le persone sanno fare con i compiti loro assegnati».

Il leader è l’elemento determinante: sia del meglio, sia del peggio

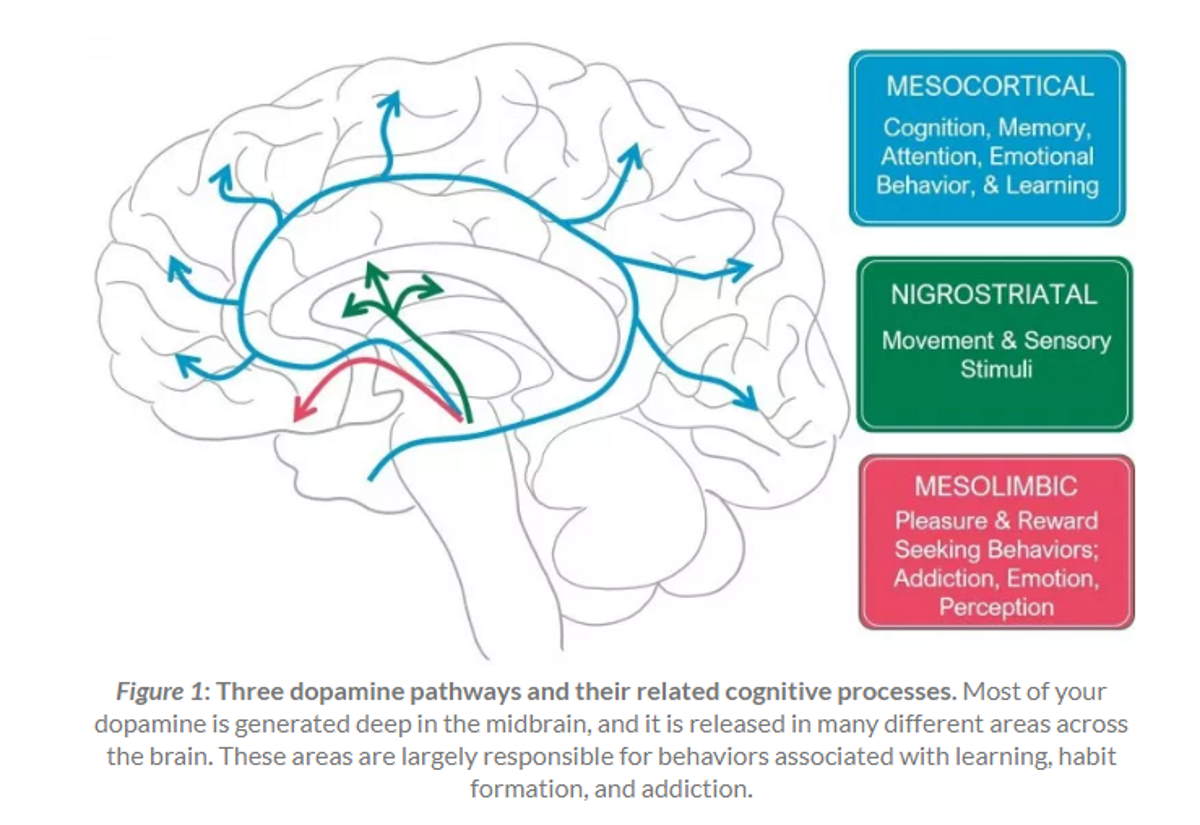

Un aiuto per creare uno scenario adatto al Flow, continua Goleman, è il “social brain”. È una scoperta di una decina d’anni fa, quando si è cominciato lo studio dell’interazione tra i cervelli, oltre che del singolo cervello.

«C’è una zona del cervello che funziona come un “radar neurale”, cerca di capire cosa succede nel cervello dell’altra persona e stabilisce con esso una comunicazione che va al di là della comunicazione verbale. Sono i neuroni specchio, scoperti in Italia, che creano un ponte tra cervello e cervello, un ponte che comunica emozioni, sentimenti, intenzioni. Ecco perché le emozioni sono contagiose, e perché la natura umana porta a dare grande attenzione e importanza a quello che il leader del gruppo fa e dice. Il leader è il determinante: sia del meglio, sia del peggio».

Insomma, il leader deve usare il “social brain” per far rendere al massimo le persone. «È così che otterrete il miglior ritorno d’investimento dai salari che la vostra azienda paga al vostro team. Gestire lo “stato emozionale” delle persone è estremamente importante, dal top management al front end, cioè i punti di contatto tra azienda e mercato. Chiunque nell’azienda sia l’interfaccia con i clienti, infatti, ha il potere di “far stare bene” il cliente. E se il cliente “sta bene” non è ben disposto solo verso la persona che fa da interfaccia: è ben disposto verso la vostra azienda».

L’Intelligenza Emotiva si può anche imparare

«Una delle domande che mi fanno più spesso è se l’intelligenza emotiva si può imparare: la risposta è sì – spiega Daniel Goleman -. Se un leader ha delle deficienze di empatia, o nella gestione delle proprie emozioni, può migliorarsi su questi punti come su qualunque altro skill di intelligenza emotiva».

Deve però essere disposto a investire tempo e impegno, e avere un’idea precisa di come viene percepito dalle persone, cioè dei suoi reali punti di forza e debolezza. «Occorre definire un accurato profilo EQ di partenza, il miglior modo è fare un’indagine anonimizzata tra tutti quelli con cui si lavora quotidianamente. Inoltre deve fare un “contratto” con se stesso: se per esempio la parte da rafforzare è la capacità di ascoltare, deve fare pratica su questo ogni volta che ne ha occasione, mettendo in background tutto il resto e focalizzandosi sull’ascolto. Se fa questa cosa regolarmente, dopo qualche mese diventerà spontanea. Ottenere risultati da soli però è molto difficile, meglio farsi aiutare da un “coach” con un programma personalizzato».

Altra domanda frequente è come rilevare l’intelligenza emotiva di un dipendente o un candidato. «Un modo è improvvisare una “simulazione di lavoro”. Sottoporre un compito o un problema – per esempio ricomporre un litigio tra due persone – e studiare come il candidato lo affronta al momento. Un altro modo è chiedere alla persona durante il colloquio qual è il peggiore errore che ha fatto sul lavoro e come lo ha gestito».