Il mondo di colpo si è ristretto: sono tornati i confini, sono state recuperate differenze e barriere, ma è allo stesso tempo più largo, perché siamo tutti nella stessa situazione. In questa nuova normalità la gestione degli spazi sarà un strumento cruciale nella trasformazione della realtà

Il coronavirus, all’improvviso, ha cambiato la nostra percezione del Mondo. Il Pianeta è diventato in pochi giorni più stretto e più largo, più piccolo e più grande.

Il Mondo di colpo si è ristretto: sono tornati i confini, sono state recuperate differenze e barriere. Gli Stati hanno riscoperto la necessità di avere un apparato produttivo autonomo, completo e resiliente, capace di dare risposta a tutte le esigenze della propria comunità. È andata in crisi l’idea del Pianeta come un unico “distretto industriale”, con le sue diverse componenti sparpagliate per il globo terracqueo; giocando sul filo del paradosso: la zona per la manifattura in Cina o in India, l’area della creatività e della cultura in Europa, l’ufficio ricerca, sviluppo e innovazione negli Stati Uniti.

Ma il Mondo al tempo stesso si è fatto più largo: ci siamo riscoperti abitanti di uno stesso “villaggio”. La malattia non ha fatto differenze di razza, stato economico, genere o collocazione geografica. Ci ha accomunato tutti, nella stessa tragedia e nel bisogno di dare una risposta solidale allo stato di emergenza.

In questa situazione, così complessa e sfidante, il Design si conferma cruciale strumento di trasformazione della realtà, per metterla in sintonia con le aspettative e le esigenze della persona.

Il Design, in un tale contesto, rileva per quelle che sono le sue funzioni e le sue applicazioni più avanzate e contemporanee, in quanto non solo strumento di progettazione di Beni e Servizi, ma anche prezioso mezzo per la definizione e la modulazione di Reti e Sistemi.

Nell’attuale e drammatico frangente, si è così tacitamente attivata e si sta sviluppando – in Italia e nel Mondo – una grande operazione di design, con la riprogettazione di sistemi di relazioni, assetti di alleanze, modalità di interazione.

Su scala nazionale, emergono con chiarezza due interessanti e innovative linee di tendenza, che incidono in modo positivo sulle antiche attitudini del tessuto produttivo italiano all’individualismo e all’egocentrismo.

In primo luogo, l’emergenza spinge molte aziende ad avere un approccio più coraggioso e aperto in merito al proprio patrimonio conoscitivo, abbassando in qualche modo le paratie che le divideva dal mondo esterno e sperimentando inedite forme di collaborazione.

Questo senza rinunciare al proprio prezioso know-how e senza ammainare il vessillo della propria specifica identità, ma trovando anzi il modo di valorizzarli mediante modi nuovi di interagire e fare rete con altre imprese.

In secondo luogo, le aziende rendono più forti e più evidenti le connessioni tra la propria attività e l’interesse pubblico, manifestando in modo esplicito la volontà di conciliare i propri interessi con quelli della collettività.

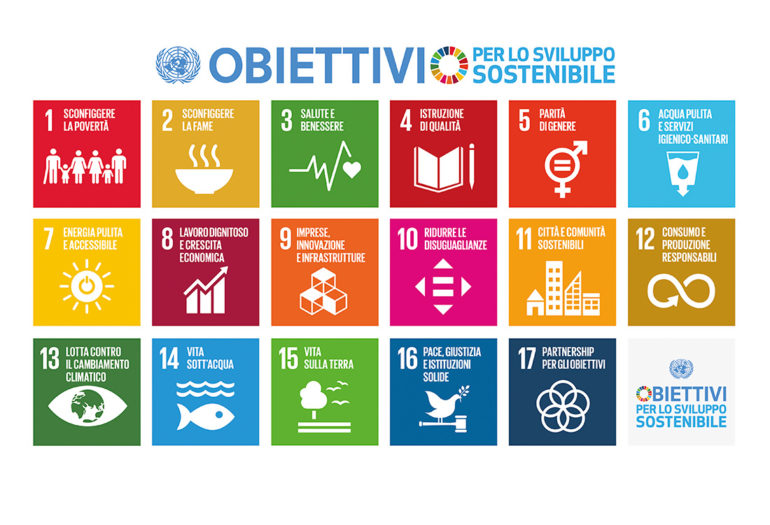

Questo in un quadro di crescente e doverosa sensibilità verso i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, nonché di pronunciata attenzione ai paradigmi dell’economia circolare.

Quanto sopra, naturalmente, per le imprese non significa venire meno alla propria ontologica mission di creare ricchezza, ma semplicemente farlo in modo più moderno, nella consapevolezza del rapporto di osmosi tra i risultati aziendali e il bene pubblico.

Significativa appare in questa ottica la vicenda di Isinnova, giovane azienda di Brescia fondata da Alvise Mori e Christian Fracassi, meritatamente salita di recente agli onori della cronaca.

L’impresa, nel momento in cui l’Ospedale Chiari lamenta una drammatica carenza di valvole per le macchine di rianimazione, mette in campo il proprio know-how e – rispondendo alle sollecitazioni in particolare del Dr. Renato Favero, primario in pensione dell’Ospedale di Gardone Valtrompia – modifica in tempi brucianti la maschera da snorkeling Easybreath di Decathlon in una maschera per la respirazione da ospedale, realizzando un innovativo componente per il raccordo al respiratore, battezzato come valvola Charlotte.

Ha dichiarato Marco Ruocco, Project Officer & Analist, in una intervista su www.economy.up del 16 aprile 2020: “La valvola è stata brevettata per evitare future speculazioni, ma tutto il progetto è disponibile on line e chiunque può scaricare la documentazione e stampare liberamente la valvola, purché non la utilizzi con finalità commerciale”.

Isinnova, tra l’altro, aderisce all’iniziativa di Orgoglio Bresciano, consistente in un inedito coordinamento – nato su impulso di Nereo Mariotto (ABL Automazione) – tra diverse aziende dell’area.

Le imprese partecipanti al cluster, pur restando realtà rigorosamente autonome e forti della propria identità, hanno messo da parte gli eccessi di individualismo e hanno iniziato ad operare in modo organizzato, conciliando gli interessi aziendali con le esigenze del territorio.

Orgoglio Bresciano compare nel film documentario “Brescia 02 mesi 2020”, progetto curato e realizzato da Nicola Lucini, Ale Milini ed Albatros Film, di cui all’articolo di Gian Paolo Laffranchi su Brescia Oggi dell’8 maggio 2020, con le testimonianze di Francesco Buffoli (Buffoli Transfer), Flavio Ventura (Conf Industries), Marco Ruocco e Alessandro Romaioli (Isinnova).

Continuando lungo questo percorso di vasi comunicanti, Orgoglio Bresciano ha anche preso contatto con il progetto CURA – Connected Units for Respiratory Ailments, un innovativo sistema di utilizzo di container per creare unità ospedaliere di terapia intensiva.

Il progetto, guidato dallo Studio CRA – Carlo Ratti Associati, vede coinvolti medici, architetti, ingegneri, ONG, con il supporto di Humanitas Research Hospital, Policlinico di Milano, MIT Senseable City Lab, Studio FM Milano, Squint/Opera, IEC Engineering, Alex Neame di Team Rubicon, Ivan Pavanello di Projema, Maurizio Lanfranco dell’Ospedale Cottolengo, Gruppo Boero.

L’iniziativa è gestita interamente in open innovation; bella e significativa, ai fini del presente scritto, è la definizione che Italo Rota ne ha fornito in una intervista a Milano Finanza dell’1 aprile 2020: “Il progetto è nato dalla necessità di capire subito cosa mancasse. L’abbiamo individuato e ci siamo messi in cammino”.

Di sicuro interesse è anche il caso di Vetraria Sacilese, che – a fronte delle nuove esigenze determinate dall’emergenza sanitaria – ha rapidamente riconvertito parte della propria storica produzione, passando dai box doccia ai pannelli di protezione antivirus.

L’azienda di Montereale Valcellina non ha condotto l’operazione singolarmente, ma in tempestivo coordinamento con la propria controllante: la Duka di Bressannone.

Secondo il filo del discorso che qui si sta svolgendo, significativa risulta una dichiarazione di Emanuele Parpinelli, Direttore Generale dell’azienda friulana, in una intervista a www.ilgazzettino.it del 9 maggio 2020: “Aiutare l’Italia anche così può essere un’emozione”.

Gli esempi, naturalmente, potrebbero proseguire.

L’emergenza sanitaria, in buona sostanza, nel nostro Paese ha dato un impulso formidabile ad un nuovo design dei rapporti tra le aziende e tra le aziende e la realtà circostante.

Le imprese, pur continuando a tutelare il proprio know-how e a valorizzare la propria identità, si sono aperte in modo nuovo, sperimentando inedite forme di cooperazione (si veda il caso delle valvole di Isinnova, ovvero dei pannelli di Vetraria Sacilese, ovvero dei moduli CURA), nonché esplorando innovativi meccanismi organizzativi reticolari (si prendano ad esempio le esperienze di Orgoglio Bresciano e del team capitanato dallo Studio CRA, etc.).

Le aziende, spinte dalla crisi da Covid-19, hanno inoltre compiuto ulteriori passi in avanti nella consapevolezza delle ricadute nel sociale della propria attività, del proprio essere sempre componenti – preziose e fondamentali – di un sistema più complesso, parti di una collettività unita dalle medesime esigenze di sviluppo e di sostenibilità (significative le dichiarazioni citate, diverse e complementari, di Italo Rota e Emanuele Parpinelli).

Allargando lo sguardo ai rapporti di natura internazionale, appare evidente che anche su questo piano si sono attivati movimenti di largo respiro, ancora ad uno stadio decisamente embrionale, ma incontrovertibilmente riconoscibili.

Borge Brende, Presidente del World Economic Forum, afferma in un intervento pubblicato su Business Insider del 26 marzo 2020: “È nella natura umana sentirsi più minacciati da ciò che si sente più vicino. Tuttavia, il pericolo potenziale esiste quando un rischio si annida lontano dalla nostra visione collettiva, perché può non essere affrontato, e noi possiamo essere impreparati ad affrontarlo quando si manifesta”.

Da più parti si sottolinea che la risposta a questa ambivalenza, amplificata dall’emergenza del Covid-19, vada ricercata nella riscoperta di una solidarietà internazionale. Nel suo intervento per i 70 anni dalla Dichiarazione Schuman, Ursula Von der Leyen, ad esempio, ha riaffermato l’opportunità di riscoprire questo principio come requisito per sconfiggere il virus, rilanciare l’economia ed affrontare la sfida climatica.

Nessuno ce la fa da solo. Occorre dunque elaborare nuovi modi di lavorare. Vale per le imprese, impegnate a ripensare le catene globali del valore, in ottica di accorciamento e di reshoring, Fenomeni generati dalle nuove tecnologie digitali, per la verità, e dunque riferibili alla Quarta Rivoluzione Industriale, che la crisi accelera in maniera esponenziale. Ma vale anche per i governi. Un mondo asimmetrico, incerto, volatile va affrontato adeguando gli strumenti in nostro possesso, o creandone di nuovi.

Anche le relazioni internazionali subiranno un restyling, con ogni probabilità definito attraverso gli assi dell’innovazione e della sostenibilità. Ancora non conosciamo i dettagli, ma è lecito immaginare che stia per aprirsi una fase di relazioni internazionali “sperimentali”, riorganizzate sulla base di un nuovo design. Come ogni “spazio”, anche quello della solidarietà internazionale dev’essere pensato, disegnato e arredato in funzione del bisogno di chi lo “abiterà”. Sbagliare questa fase di progettazione, o di co-progettazione come sembrerebbe più corretto definirla, significherebbe perdere l’occasione offerta dalla crisi e gettare le basi per un futuro segnato da spinte egemoniche, o da individualismi di Stato. Un pericoloso ritorno al passato.

Il Design esprime sempre un’idea di futuro. Un pensiero creativo che diventa progetto. Lo stesso, mutatis mutandis, dovrebbe avvenire nelle relazioni internazionali. Ripensare taluni loro aspetti significherà affidarsi ad un approccio più aperto e collaborativo, per rendere la loro governance sempre più solida e affidabile. Il rischio è che la solidarietà invocata oggi in risposta alla crisi si esaurisca con la fine dell’emergenza. La speranza, viceversa, è recuperare la vitalità del nesso fra tutela dei diritti individuali e solidarietà internazionale. Per dirne una, da ora in poi sarà difficile considerare il diritto alla salute come una questione del tutto personale o come un interesse esclusivo di uno o più Stati.

Nel settore pubblico-istituzionale è più difficile realizzare una cultura creativa. Ma non sembra vi siano molte alternative. Anche le relazioni internazionali, presumibilmente, andranno incontro ad una fase trasformativa, resa indifferibile dalle conseguenze economiche e sociali della crisi. Intorno alla sfida climatica, ad esempio, potrebbero coagularsi risorse e intelligenze per rilanciare crescita e sviluppo. Passare da un’economia linearead una circolare, in fondo, significa ripensare il design dell’intero sistema.

La creatività richiesta per pensare e gestire nuovi modelli nasce dall’incontro di competenze, culture e profili diversi. La componente multi-stakeholder sarà una direttrice fondamentale per le relazioni internazionali del futuro. Il contributo di soggetti diversi aiuta a trasformare la semplice co-operazione, cioè lo svolgimento congiunto di talune attività o funzioni, in una cum-laborazione, cioè nella condivisione dell’intero processo di pianificazione strategica ed esecuzione operativa.

Il Design insegna che un prodotto o un servizio di qualità sono sempre il frutto di un’anticipazione della realtà, grazie alla quale è possibile adattare il processo creativo alle mutate esigenze del consumatore o della società. La riconfigurazione di un sistema complesso come quello internazionale di solito avviene in maniera progressiva. Questa volta lo sarà meno di altre, perché il presente è molto veloce e il futuro è accelerato da una pandemia non ancora sconfitta. Se vogliamo anticipare il domani, bisogna iniziare a sperimentare, pur nei limiti del consentito, perché ormai è certo che “il battito di una farfalla in Brasile”, per dirla con Edward Lorenz, “può scatenare un uragano in Texas”.

La comunità internazionale deve occuparsi delle sfide che attendono l’umanità. Per farlo, occorre affidarsi ad un nuovo design degli strumenti e delle relazioni necessarie a gestire un destino comune. Un sistema più condiviso, multi-attoriale e human centered. Sostenibile perché innovativo, e innovativo per essere sempre più sostenibile. Come quello degli spazi urbani, ad esempio, nei quali già vive la maggior parte della popolazione mondiale.

I mesi dell’emergenza sanitaria hanno “prodotto” una grande quantità di futuro. Per lo meno, a livello di previsioni e analisi. Ora tocca trasformare le lezioni apprese in progetti, come alcuni stanno già facendo. Per raggiungere nuovi traguardi, ci aspettano cambiamenti tutt’altro che facili e lineari, dall’esito incerto. Impossibili da realizzare senza processi innovativi interni voluti dai Paesi e dai loro governi. Soprattutto, poco durevoli se non accompagnati dalla formazione di persone dotate di visione creativa e di strumenti manageriali adatti a superare le zavorre del passato.

Il Coronavirus ci consegna un Mondo al tempo stesso più largo e più stretto, un Pianeta contemporaneamente più piccolo e più grande.

L’essere umano, anche in questa nuova dimensione, grazie al Design continua a modificare la Realtà, a disegnare il Futuro, perché progettare – Prodotti, Servizi, Relazioni e Sistemi – significa in fondo “confrontarsi con la Storia” (Trabucco, Design, 2015).