Pubbliche relazioni: la Russia sfida le superpotenze a colpi di engagement

La presenza della società di pubbliche relazioni Ketchum dietro il governo russo ha destato stupore e scandalo. Eppure, per gli addetti ai lavori, questa sembra quasi una banalità. Comunicazione e pubbliche relazioni, in uno scenario così delicato in cui i social rappresentano il maggior canale di divulgazione delle informazioni, costituiscono mezzi utili ai governi nella costruzione del proprio posizionamento. È dunque importante fermarsi a ragionare su come reinventare il settore alla luce di queste nuove esigenze.

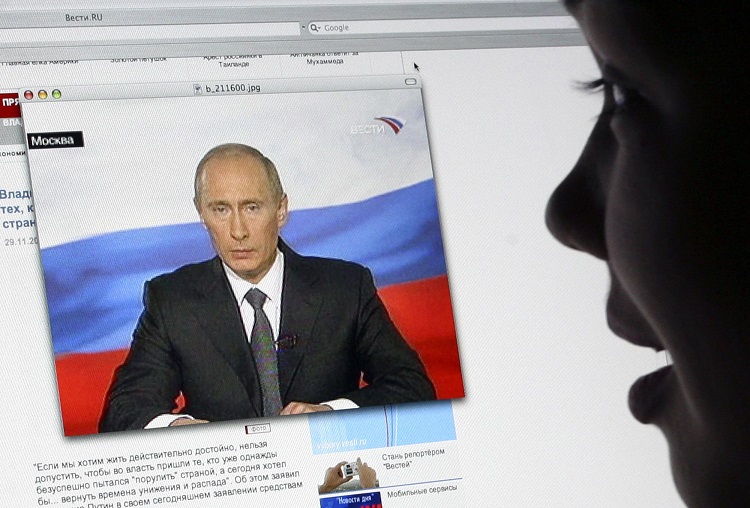

In un periodo storico in cui tutte le notizie diverse dal coronavirus passano in secondo piano, c’è un’altra questione ha particolarmente colpito e che è, forse, passata un po’ di nascosto nella cronaca monopolizzata in questi giorni dalla difesa dal Covid-19 e dalle decisioni europee: Vladimir Putin e le Pr di Stato, per citare il titolo dell’articolo pubblicato pochi giorni fa sull’Huff Post.

Ma andiamo per gradi. Molti giornali e trasmissioni italiane si sono interrogati sul ruolo giocato dalla Russia sullo scacchiere mondiale nel corso della pandemia da quando, a marzo, cortei militari russi hanno calpestato il suolo nostrano per sostenere il governo di Roma nel fronteggiare il dilagare del coronavirus. L’intervento russo non ha tardato a sollevare perplessità, tanto che un importante quotidiano come La Stampa, sempre a fine marzo, aveva manifestato i propri dubbi in merito pubblicando un’inusuale lettera aperta indirizzata al direttore dall’ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov.

Alla lettera, il giornalista de La Stampa rispondeva sottolineando il fatto di essere in possesso di informazioni provenienti da «fonti politiche di alto livello», asseriva che «l’80% degli aiuti russi sarebbe totalmente inutile o poco utile». Un attacco plateale che ha goduto fin da subito di una grande eco. La risposta di Sergei Razov non ha tardato ad arrivare, ribadendo che non ci sono stati, né mai ci saranno, secondi fini negli aiuti russi.

IL LAVORO DELL’AGENZIA KETCHUM PER IL GOVERNO RUSSO

Dietro queste polemiche si cela una realtà incontrovertibile e oramai impossibile da eludere: l’Italia è diventata lo scenario di una serrata competizione tra le maggiori potenze mondiali che stanno cercando di ridefinire le loro influenze nel nostro Paese. La pandemia ha infatti offerto un’occasione unica per chiarire i bilanciamenti di interessi e poteri. In un Paese in cui la comunicazione è controversa e inquinata e si confondono gli aiuti cinesi e il sostengo degli Stati Uniti, la Russia sembra aver trovato terreno fertile per incrementare quella potrebbe sembrare una grandissima operazione di pubbliche relazioni internazionali, il cosiddetto soft power. Ci si è sorpresi che a supportare le iniziative del governo russo e del suo presidente, Vladimir Putin, vi fosse la società di pubbliche relazioni Ketchum che, dietro compenso pari a 23 milioni di dollari da metà 2006 a metà 2012 più altri 17 provenienti da Gazprom, avrebbe “piazzato” molti articoli filo governativi su giornali di rilevante importanza internazionale come il New York Times. Inoltre, l’agenzia Ketchum sarebbe riuscita, grazie ad un sottile lavoro di lobby, a riconoscere a Vladimir Putin il ruolo e la copertina di Personaggio dell’anno pubblicata sul Times nel 2007.

L’USO DI PR PER LA COMUNICAZIONE POLITICA RISALE ALLA GUERRA DEL GOLFO

Aldilà del giudizio morale che può facilmente scappare dalle nostre labbra, è possibile ancora stupirsi davvero dinnanzi a queste notizie? Anzi, come sottolineato dall’articolo dell’Huff Post, è molto più strano che, al giorno d’oggi, una informazione del genere diventi notizia, piuttosto dovremo stupirci se gli Stati, ed i governi protempore che li guidano, non si avvalgono di professionisti della comunicazione, soprattutto per iniziative che escono dalla gestione ordinaria della cosa pubblica. Certamente, alla luce della delicatissima situazione che stiamo vivendo, l’idea di essere diventati terreno di una campagna di pubbliche relazioni internazionale ci può sorprendere e forse anche spaventare, ma quel che è certo è che questo modo di operare non è nuovo: già nel corso della Guerra del Golfo del 1991 si era parlato molto dell’ingaggio di società di pubbliche relazioni da parte del Kuwait. Mentre la Casa Bianca per decenni si è avvalsa del colosso Usa delle Pr, Burston & Marseller. Avevamo dunque veramente bisogno dell’inchiesta di BuzzFeed News e di ProPublica per ricordare l’importanza delle pubbliche relazioni e della comunicazione anche per i Governi? Forse sì e questo ci permette di riflettere sul nostro mestiere e sulle sue implicazioni future.

SERVE TRASPARENZA DA PARTE DEI GOVERNI

In un’era sempre più digitalizzata e in una società che sta vivendo uno sconvolgimento che sembra essere inarrestabile, la notizia relativa al lavoro svolto dalla società Ketchum per il governo russo ha destato scalpore e diffidenza. Comunicata nel modo corretto, questa informazione sarebbe servita semplicemente a ribadire un concetto che, troppo spesso, è stato omesso e soppiantato: le attività di pubbliche relazioni, di comunicazione e di stakeholder engagement sono diventate, e lo saranno sempre più, imprescindibili anche per i governi. Solo una comunicazione trasparente e chiara su cosa svolgono queste società e come vengono ingaggiate dai governi potrà evitare che l’opinione pubblica si sorprenda o si schernisca. Oggi è normale per gli Stati affidare la propria comunicazione ad agenzie, perché, in un mondo sempre più complesso, nessuno, neanche gli Stati, possono prescindere dalle pubbliche relazioni, dalla creazione di strategie comunicative adeguate e dalla costruzione ragionata ed efficace della propria reputazione che è sempre più alla mercé di chiunque. È importante, dunque, che chiunque operi nel settore possa farlo senza doversi celare nell’ombra, screditando così la sua stessa attività.

Creare una strategia di stakeholder engagement e di comunicazione su territorio straniero è controverso quanto complesso

In conclusione, seppure le attività svolte dalla Russia possano spaventare per ambizione e determinazione, quel che risulta essere evidente è che la Federazione è certamente molto avanti rispetto a noi: creare una strategia di stakeholder engagement e di comunicazione su territorio straniero è controverso quanto complesso. È dunque necessario, per tutti quelli che “stanno a guardare” cercare di orientare i propri pensieri e il proprio business verso una nuova forma di brand reputation, quella degli Stati. Questo richiederà una profonda revisione di strategie, obiettivi e mezzi e richiederà agli addetti ai lavori di allargare i propri orizzonti e di reinventarsi: ora, più che mai, su un terreno così sconnesso, gli Stati avranno sempre più bisogno di questo appoggio.