COME IL VIRUS HA CAMBIATO LE ABITUDINI DIGITALI DEGLI ITALIANI

a pandemia da Sars-CoV-2, costringendoci a rimanere a casa, ha determinato un mutamento nella percezione dell’utilità della tecnologia e anche delle abitudini della popolazione mondiale.

Ha fatto capire a molti intellettuali, ma anche a semplici superficiali, che i dispositivi connessi non limitano necessariamente le esperienze. Al contrario, in una situazione di limitazione delle esperienze nella quale si acuisce la percezione di ciò che abbiamo perso, possono aiutarci a ricostruire la fisicità perduta e a tenere in vita le relazioni. Soli, ma insieme, grazie alle tecnologia.

Amplificazione di vecchie abitudini e insorgere di nuovi bisogni

L’impossibilità di spostarsi, se non per gli acquisti essenziali, ha amplificato il bisogno di sfruttare la rete per sopperire alle attività che richiedevano la presenza fisica e ha creato nuovi bisogni temporanei. Abbiamo trascorso più tempo a fare cose che facevamo prima, ma abbiamo anche imparato a fare nuove cose, con l’aiuto delle tecnologie di rete.

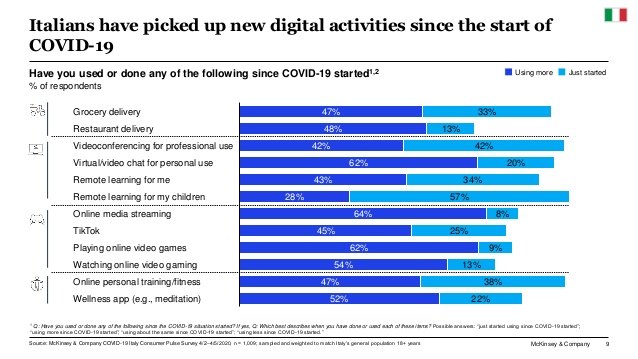

Ad esempio abbiamo sviluppato un desiderio, quasi spasmodico, di intrattenimento e comunicazione, dettato probabilmente dalla voglia di evadere dalla prigione domestica. Secondo McKinsey, dall’inizio dell’emergenza Covid-19, il 64% degli italiani ha incrementato la fruizione di contenuti online e il 62% l’uso dei videogiochi e le chat.

Allo stesso tempo abbiamo anche iniziato, forzatamente, ad usare alcuni strumenti di apprendimento e di lavoro a distanza. Il 57% ha usato per la prima volta tool per la scuola da remoto e il 42% le videoconferenze per uso professionale (dato più alto rispetto a quello di Francia e Germania). Un buon numero di early adopter anche tra coloro che non avevano mai fatto lezioni online per tenere in forma il corpo e la mente (rispettivamente 38% e 22%).

I servizi internet più usati durante il Coronavirus

Stando a casa è cambiata la modalità di fruizione di internet: è diminuita la quota di utilizzo della rete mobile ed è aumentata la navigazione da desktop. Si usano ancora molto gli smartphone, ma connessi al wifi casalingo e, comunque, vengono preferiti gli schermi più grandi.

Di questo stato di iperconnessione non hanno beneficiato tutti i servizi online. Naturalmente a soffrire di più sono stati quelli che permettono l’organizzazione di viaggi (weroad.it -140% di traffico web a marzo rispetto a gennaio), tra questi tutte le compagnie di trasporto e di noleggio (herz.it -80% di traffico).

Ad esplodere sono state sei tipologie di servizi che rispondono a specifiche esigenze che si sono accentuate in questo periodo.

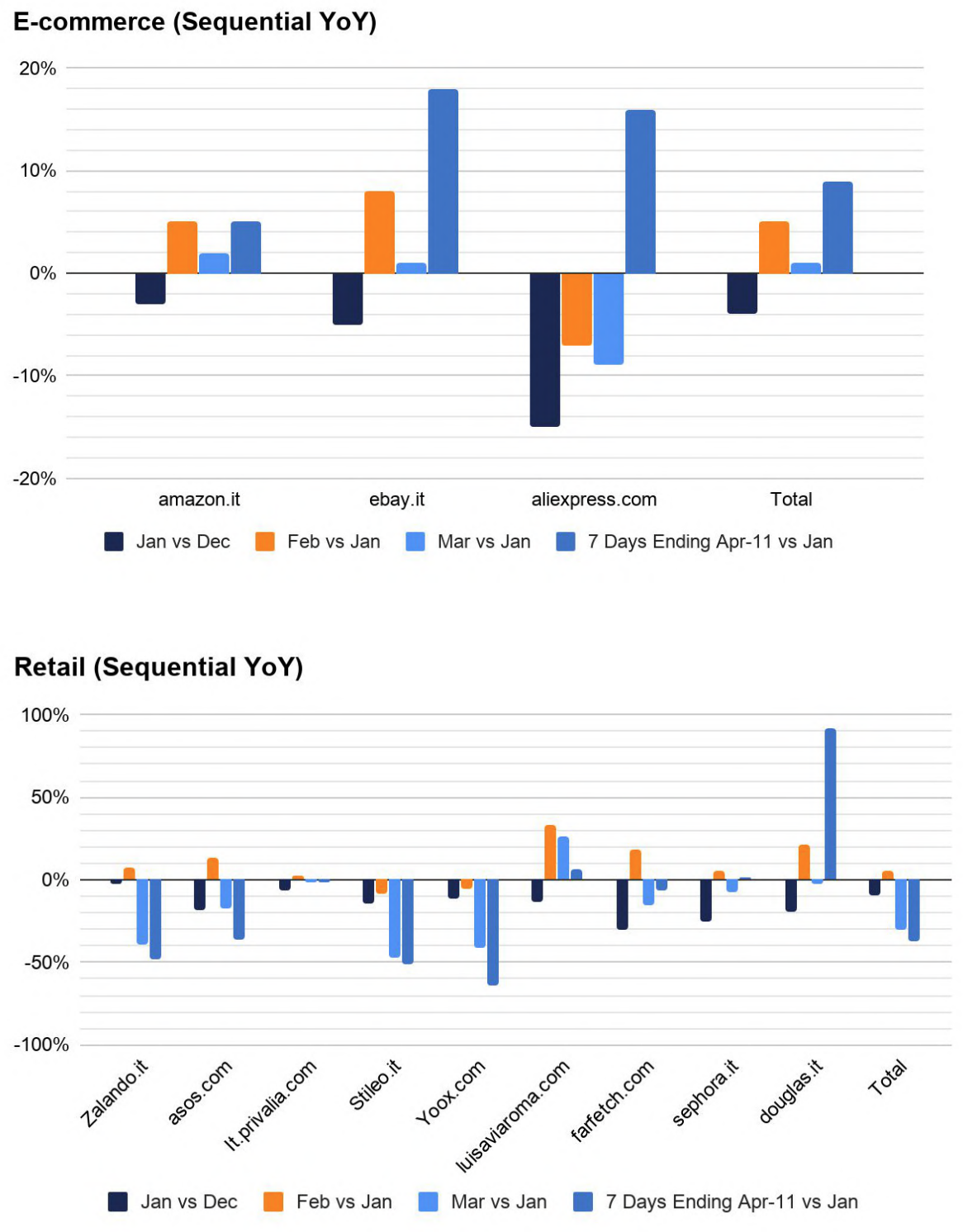

E-Commerce e Delivery: le aziende al dettaglio già equipaggiate con un ecommerce e appartenenti a settori merceologici essenziali hanno beneficiato di questa situazione di reclusione forzata, anche se hanno dovuto riorganizzare la catena logistica a causa della domanda inattesa.

Gli altri, come l’abbigliamento e la cosmesi, stanno soffrendo. Certamente è cresciuto il bisogno di ordinare cibo a domicilio sia direttamente dai supermercati (Coop, Esselunga, Carrefour hanno avuto incrementi di visite ai siti di oltre il 200% a marzo rispetto a gennaio), sia attraverso gli intermediari (Glovo ha avuto un’impennata di traffico di circa il 100% e Deliveroo di circa il 50%).

Informazione: sono cresciuti gli accessi ai siti che permettono di essere aggiornati sull’evoluzione dell’emergenza, anche in maniera dettagliata. A marzo gli accessi a Repubblica.it sono cresciuti del 55%, al Corriere.it del 59% e al Sole 24 Ore del 149%. A beneficiare di un impatto positivo è stata anche l’informazione settoriale, ad esempio OrizzonteScuola.it ha toccato i 5 milioni di utenti unici (+70%) e Zanichelli 1,8 milioni di utenti unici (+154%).

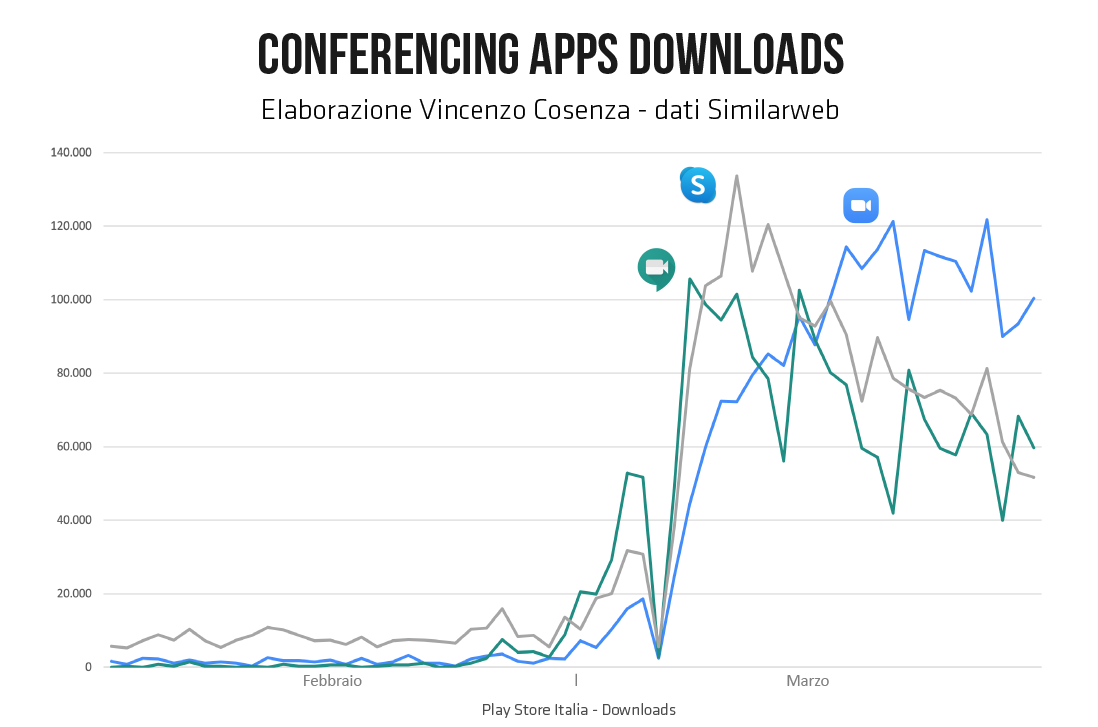

Lavoro/Istruzione: per molti l’attività professionale si è spostata tra le mura domestiche e dunque ci si è dovuti attrezzare per imparare ad utilizzare le piattaforme necessarie per lavorare e imparare a distanza.

A marzo l’applicazione per videoconferenze più scaricata dagli italiani è stata l’outsider Zoom (oltre 2,3 milioni di volte) che è stata anche quella che ha subìto il maggiore incremento di utenti giornalieri insieme a Hangouts Meet. Ma la più utilizzata dagli italiani rimane Skype, usata quotidianamente da oltre 300.000 utenti Android, seguita da Zoom (120.000).

Intrattenimento: la quota di tempo dedicata a qualche forma di svago o di cura degli interessi personali (hobby, audio/video streaming, videogames, porno) è aumentata e si è polverizzata lungo tutto il corso della giornata.

I dati di marzo della fruizione di contenuti da desktop mostrano che YouTube, con i suoi 33,7 milioni di visitatori unici, è il centro nevralgico dell’intrattenimento perché permette la massima libertà di costruzione del proprio palinsesto.

Seguono Mediaset.it (17,9 milioni di visitatori unici) e Sky.it (13,6 milioni). Più in basso RaiPlay (6,7 milioni), La7.it (6,6 milioni). Tra gli over the top Amazon Prime Video ha attratto ben 6,3 milioni di visitatori da desktop probabilmente perché molti si sono accorti che era compreso nel proprio abbonamento Prime. Netflix ha ricevuto 4,9 milioni di visitatori da desktop, ma rimane leader tra le app di streaming.

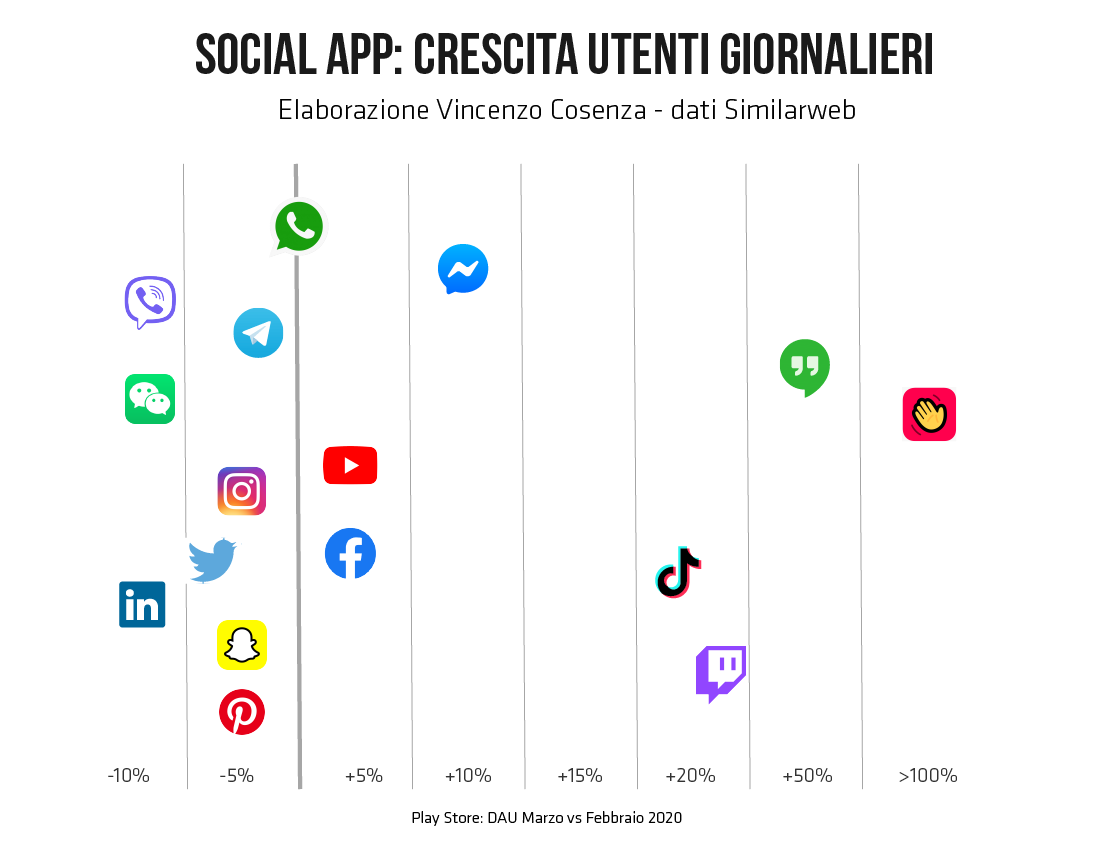

Comunicazione: l’utilizzo delle app dedicate alla messaggistica istantanea, per rimanere in contatto con parenti e amici, non è cresciuto in termini di tempo speso, ma si è allargata l’arena competitiva e la base degli utilizzatori nel giorno medio.

Anche in questo periodo di isolamento la chat preferita dagli italiani è stata WhatsApp, stabile in termini di utenza giornaliera, ma unica a crescere in termini di tempo si utilizzo (55 minuti a persona al giorno). Hangouts, la chat consumer di Google, è la sola ad aumentare i suoi utenti quotidiani (su Android).

L’app più scaricata in questa categoria è stata Facebook Messenger (1,6 milioni di download a marzo), seguita a sorpresa da Telegram (1,5 milioni). Marzo segna la comparsa della novità Houseparty con 1 milione di download e una crescita di utenti giornalieri dell’8000%.

Social: non potendo frequentare i luoghi fisici di aggregazione, gli italiani si sono ritrovati nelle piazze della rete. La classifica di preferenza rimane invariata rispetto alla mia analisi annuale, ma ci sono delle novità interessanti. Sono cresciuti i social che incorporano una forte funzione di intrattenimento. A marzo Facebook ha fatto registrare 41 milioni di accessi unici da desktop (+43% rispetto a febbraio). Cresce anche Twitch, il sito di game streaming, che totalizza 25 milioni di visite (+25%).

L’applicazione di gran lunga più scaricata è stata TikTok (oltre 1,6 milioni di volte ossia +50%) seguita da Instagram (oltre 1,1 milioni).

Nel grafico in basso, che mostra la crescita degli utenti giornalieri Android, si nota che TikTok e Twitch sono quelli che hanno incrementato maggiormente la propria utenza (rispettivamente 18,7% e 20,4%).

Quando ritorneremo ad uscire dalle nostre case per riprendere la routine della vita pre-covid19 l’utilizzo di molti servizi si attenuerà, ma alcune abitudini rimarranno perché l’ostacolo psicologico all’utilizzo è stato rimosso, anche se forzatamente. L’insegnante avrà meno timore a organizzare una video lezione e la casalinga più restia si concederà il lusso dell’home delivery, dopo una giornata faticosa.

* L’analisi sull’utilizzo delle applicazioni è stata fatta considerando i dati Similarweb del Play Store italiano. In Italia Android rappresenta l’83% delle istallazioni mobili (Kantar).