Governo Conte e Coronavirus. Analisi sulle frequenze della paura

Dirette Facebook a orari improbabili, stop-and-go sul lockdown, occasioni tecnologiche per il controllo della pandemia ignorate per un intero mese. Sono tanti i segnali di dissenso rispetto al “tone of voice” del governo Conte e alle strategie sull’emergenza Covid-19. L’analisi (impietosa) di Luca Poma, professore di Reputation management all’Universita Lumsa di Roma e all’Universita della Repubblica di San Marino e specialista in Crisis communication

La situazione di emergenza Coronavirus che stiamo tutti vivendo – in parte inaspettata nella sua dimensione di indubbia gravità – non favorisce certamente la chiarezza di pensiero, e i limiti e i rischi del prendere la parola, a crisi in corso, sono evidenti a chiunque.

Tuttavia, sempre più frequentemente si intercettano i segnali di discussione – specie online, e in particolare sui Social – emessi da coloro i quali, tra i professionisti della comunicazione, non paiono affatto convinti dell’opportunità di tacere, e anzi stimolano analisi e dibattito sull’angosciante scenario che ci troviamo tutti a vivere in queste settimane di lockdown del Paese e su come esso sta venendo gestito dal governo del Presidente Giuseppe Conte.

I dubbi non mancano: esisteva un piano di gestione della crisi predisposto preventivamente? Il Governo italiano era stato messo in allarme sul rischio pandemia da rapporti dei nostri servizi di intelligence? Le istituzioni hanno fatto tutto ciò che era in loro potere per fronteggiare l’emergenza sanitaria? E in ogni caso è giusto discuterne ora, a crisi ancora in corso, con il rischio di far apparire il Paese meno ‘compatto’?

Per tentare un’analisi, è quanto mai necessario mettere innanzitutto in fila correttamente gli avvenimenti, aggrappandoci come non mai a una specifica parola chiave: l’autenticità, il solo filtro che può allontanarci da visioni di parte rispetto a quanto sta accadendo.

Iniziamo da una domanda: la narrazione dominante, secondo la quale il Governo italiano ha reagito con relativa solerzia e adeguata efficacia a una situazione del tutto nuova e decisamente imprevedibile, è genuina e corretta?

Non serve scomodare David Quammen, che con il suo romanzo “Spillover” aveva previsto già nel 2012 una pandemia mondiale causata da un virus diffuso da un mercato cittadino della Cina meridionale. Basta più banalmente verificare la cronologia degli avvenimenti.

Lo scoppio dell’epidemia in Cina

Nonostante un significativo ritardo di circa due settimane da parte delle autorità cinesi nel lanciare internazionalmente l’allarme Coronavirus, le tappe sono quanto mai chiare:

- 31/12/2019, notifica formale dalla Cina alla WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità – OMS) circa l’esistenza di un nuovo virus sconosciuto;

- 07/01/2020, informazione dalla Cina all’OMS circa le caratteristiche del virus (Covid-19) e primi interventi delle istituzioni cinesi per il contenimento della malattia;

- 11/01/2020, prima vittima cinese confermata di Coronavirus;

- 13/01/2020, prima vittima di Coronavirus fuori dalla Cina (una donna, in Thailandia);

- 20/01/2020, discorso ufficiale del Presidente Xi Jinping sul virus, ripreso da molti mass-media internazionali;

- 21/01/2020, primo caso di Coronavirus negli Stati Uniti, con ampio risalto sulla stampa USA ed estera;

- 30/01/2020, l’OMS dichiara il Coronavirus “Emergenza sanitaria globale”;

- 30/01/2020, si segnalano i primi due casi accertati in Italia;

- 31/01/2020, il Consiglio dei Ministri italiano decreta lo stato d’emergenza per il rischio sanitario legato al Coronavirus, per 6 mesi, stanziando 5 milioni di euro per le prime incombenze;

- 22/02/2020, il Consiglio dei Ministri italiano vara il primo vero e proprio Decreto per contrastare la trasmissione del Coronavirus.

Un ritardo nella risposta perlomeno di tre settimane, a voler essere generosi, che risulterà pregiudiziale per l’efficace contenimento della pandemia nel nostro Paese. Anche perché – è bene ricordarlo – dell’emergenza Coronavirus la stampa internazionale ha iniziato ad occuparsi con enfasi perlomeno a metà gennaio, con articoli sui principali mass-media, specie nella terza settimana del mese su New York Times, Le Figaro, Washington Post, Wall Street Journal, The Sun, etc., come conferma la sitografia in calce a questo articolo, e come conferma altresì il graduale aumento di intensità delle menzioni sui Social, che testimoniano il crescere dell’attenzione a livello internazionale sullo specifico tema del Coronavirus. Un servizio completo dal titolo “Vivere a Pechino durante l’emergenza” verrà poi pubblicato a metà febbraio da Tetsushi Takahashi , corrispondente dalla Cina della giapponese Nikkei Asian Review, con una dettagliata panoramica della gravità della situazione nella capitale cinese e delle stringenti iniziative di sicurezza sanitaria assunte dal governo in quel Paese, servizio tradotto anche in italiano e pubblicato sul n° 1346 della rivista Internazionale pubblicata il 21 febbraio 2020, quando ancora l’attenzione per il tema in Italia era del tutto marginale e comunque ben lontana da quanto per gravità dello scenario avrebbe meritato.

È allora giustificata l’assenza di un piano di crisis management, prima ancora che di uno di crisis communication? A mio avviso no, se consideriamo che report della nostra intelligence avevano allertato il Governo della potenziale pandemia pochi giorni dopo che aveva infiltrato la Cina, già lo scorso anno, mentre altre fonti retrodatano la notizia della possibile pandemia negli ambienti della Casa Bianca in USA addirittura a fine novembre 2019

È quindi quanto mai poco genuino sostenere che l’emergenza “ha preso tutti di sorpresa”: non ha sentito gli evidenti segnali di crisi solo chi non ha voluto ascoltarli, o per inadeguatezza propria o perché troppo impegnato nel tentare di governare i dossier più vari – tra i quali, nonostante quanto sopra illustrato, non figurava l’emergenza Coronavirus – nonché le sciatte beghe da cortile tipiche del dibattito politico che hanno impegnato l’Italia tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Le prime reazioni delle Istituzioni italiane

Nel merito della gestione della crisi, con particolare riguardo alla comunicazione, un primo tentativo di pagella “a caldo” sull’azione Governo appare online già il 24 febbraio. Queste in sintesi le critiche:

- disomogeneità delle strategie di comunicazione e visibilità sui canali informativi ufficiali, con molti enti presenti online, attraverso una pluralità di siti (Governo, Ministero della Salute, Protezione Civile, Istituto Superiore di Sanità, etc.) riportanti messaggi non sempre allineati;

- assenza – specie nella prima fase della gestione dell’emergenza – di una “voce unica” che parli a nome di tutte le istituzioni pubbliche, facilmente riconoscibile, e che sia ritenuta autorevole dalla cittadinanza. La mancanza di coordinamento nel merito dei messaggi ha evidenziato una gestione della crisi per certi versi improvvisata: Presidente del Consiglio, Ministro della Salute, Commissario all’emergenza Borrelli, Presidenti delle Regioni coinvolte, Protezione Civile… tutti hanno parlato, con il risultato di ridurre l’efficacia del messaggio e aumentare i fattori confondenti (fino all’epic fail del 3 marzo, con le fonti governative che alle 14:00 confermavano la chiusura delle scuole in tutta Italia, e la Ministra dell’Istruzione che la smentiva alle 14:15 per poi confermarla in conferenza stampa alle 18:00);

- assenza nei siti istituzionali di una sezione informativa specifica sulle “bufale” relative al Coronavirus (ne circolano di ogni tipo), utile per garantire una comunicazione il più possibile priva di contenuti confondenti per la popolazione;

- presenza del Presidente Giuseppe Conte, nella prima agitata fase dell’epidemia, in ospitate TV – da ‘Live Non è la D’Urso’ a ‘Che tempo che fa’ di Fazio – più adatte a una soubrette o a un opinionista qualsiasi, che non al Presidente del Consiglio di una delle prime dieci potenze industrializzate del mondo, con un approccio scientificamente poco affidabile tale da non riuscire affatto a rasserenare i concittadini alla prese con un emergenza tanto inedita quanto preoccupante;

- indicizzazione dei siti web nazionali ufficiali sui principali motori di ricerca affidata al caso (organica, ovvero sulla base delle ricerche degli utenti, e non “governata” dalle istituzioni). Sarebbe stato sufficiente accordarsi (possibilmente in anticipo rispetto allo scoppio dell’epidemia) con Google Italia, prevedendo l’attivazione di un box apposito in testa alla prima pagina di qualunque ricerca online, per far trovare in evidenza il rimando all’hub informativo principale;

- informazioni online non aggiornate in tempo reale (ad esempio, per giorni nelle FAQ del Ministero Salute non è stato riportato l’elenco delle Regioni interessate da decreti di restrizione dei servizi, ma si parlava solo delle delibere di Lombardia e Veneto);

- a parte i video informativi con protagonisti il giornalista RAI Michele Mirabella, ben fatti e con alcuni consigli utili di comportamento e prevenzione, lanciati il 7 febbraio (ma che – oltre che spiegare, assai discutibilmente, che il contagio non sarebbe stato affatto facile – neppure riportavano il numero verde del Ministero della Salute), non sono stati programmati nelle prime tre settimane di epidemia specifici spot informativi in TV, che potevano esser realizzati precedentemente, in un’ottica di corretta previsione della crisi, e a costi assai contenuti (i video con Amadeus o i cartelli con le norme di buon comportamento appariranno circa un mese dopo la deflagrazione dell’epidemia);

- a distanza di un mese dalla dichiarazione di emergenza, i canali social Facebook, Twitter, Instagram e Youtube del Ministero della Salute risultavano ingaggiati nella gestione dell’emergenza solo sotto il profilo della pubblicazione di informazioni e aggiornamenti, ma le molte domande – soprattutto su Facebook – poste dai cittadini non ottenevano alcuna risposta, situazione decisamente anomala rispetto alle best practices in materia di comunicazione digitale (anomalia che peraltro permane a tutt’oggi);

- numeri verdi d’informazione andati in tilt per giorni: sempre occupati, nessuna risposta, cadeva la linea. Uno dei più eclatanti pessimi indicatori di scostamento dalle buone prassi internazionali in materia: non si è fatta un’adeguata simulazione di scenario, e quindi i canali di comunicazione più immediati (le linee telefoniche, oltre ai Social) non sono stati presidiati con risorse professionali numericamente sufficienti per resistere alla (prevedibile da tempo) onda d’urto delle chiamate della popolazione;

- azione di contenimento promossa ‘a macchia di leopardo’, dando l’immagine di un Governo centrale quasi “in reciproca competizione” con le Regioni, e in particolare con alcune di esse, che hanno preso iniziative “in ordine sparso”. La tutela della salute chiaramente viene al primo posto: ma occorre anche qui non improvvisare, e poter contare su un crisis plan (un piano di gestione della crisi) preparato con cura in precedenza, così da prevedere accuratamente ogni scenario e gli adeguati strumenti di risposta e di gestione;

- assenza di un piano per la sollecita riconversione dei piccoli ospedali dismessi, in aree per la terapia intensiva;

- – tardivo coordinamento con gli specialisti medici delle Forze Armate, che avrebbero fin da subito potuto garantire professionalità e spazi (mentre pubblichiamo questo articolo, l’ospedale da campo degli Alpini a Bergamo è ancora in fase di allestimento, anche questo avviato, poi bloccato a e poi ripartito);

- ritardo inspiegabile nella requisizione, in accordo con le proprietà, di strutture alberghiere per la creazione di hospice per la quarantena Coronavirus (il primo è l’hotel Michelangelo a Milano il 21 marzo, oltre un mese dopo lo scoppio dell’epidemia nel nostro Paese);

- in generale, inefficace coordinamento tra le istituzioni nazionali e quelle locali, come successivamente ribadito anche da autorevoli giuristi come il Prof. Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, che ha sollecitato a ridisegnare il perimetro delle recirpoche competenze, lamentando anche in un suo intervento la mancata applicazione dell’articolo 117 della Costituzione, che riserva allo Stato i compiti in materia di profilassi internazionale, l’articolo 120 della Costituzione che consente al Governo di sostituirsi alle Regioni in casi di pericolo grave per l’incolumità, e la legge 833 del 1978 che assegna al Ministro della salute il compito di intervenire in caso di epidemie;

- per l’intera durata dell’emergenza, perlomeno fino alla data di pubblicazione di questo articolo e dei successivi aggiornamenti (quindi fino al 15 aprile 2020) assenza del Commander-in-chief (il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte) sui luoghi “del disastro”, ovvero, con riguardo a questo particolare tipo di crisi, sul territorio delle regioni più colpite dalla pandemia, Lombardia e Veneto in primis. Nel processo di costruzione di senso il tentativo dev’essere quello di ridurre l’incertezza dei vari pubblici coinvolti nella crisi e ispirare fiducia nei leader che devono gestirla: l’assenza del PdC Conte dal territorio non ha certamente aiutato a raggiungere questo obiettivo.

È bene ricordare come le regole internazionalmente riconosciute valide nella gestione degli scenari di crisi, specie sotto il profilo della comunicazione, sono – ribadisco – note. In sintesi: autorevolezza, rapidità, trasparenza, coerenza, affidabilità, frequenza di aggiornamento, robustezza delle infrastrutture dedicate a erogare le informazioni; c’è poco o nulla da “inventare”, e proprio l’Italia, tra l’altro, ha dato parecchio sotto il profilo della costruzione di percorsi e prassi d’eccellenza in materia. Pur con molta buona volontà da parte delle istituzioni, e ferma restando la dedizione e abnegazione assoluta dei nostri operatori sanitari, che sta realmente facendo la differenza, l’impressione è che il Governo – nonostante i molti “segnali (neppur troppo deboli) di crisi” – sia arrivato ampiamente impreparato al grave appuntamento con questa epidemia, sottostimando la più importante delle regole auree del crisis management e della crisis communication, che è un po’ il minimo comun denominatore di tutti i punti sopra elencati: è umanamente impossibile reagire con efficacia a crisi di ampia portata se il sistema di comunicazione e di relazione con il grande pubblico non è costruito (e testato con appositi stress-test) ben prima dell’evento critico, ad esempio:

- attrezzandosi con professionalità adeguate (sia per qualità che per numero) per poter garantire comunicazioni e istruzioni dettagliate alla cittadinanza in casi di emergenza, con indicazioni specifiche per essere preparati in casa, sul luogo del lavoro o a scuola;

- organizzando iniziative off-line come il reclutamento di volontari in caso di allarme;

- disponendo vere e proprie esercitazioni, così da valorizzare un lavoro preventivo letteralmente vitale in caso di emergenza;

- avviando “in tempo di pace” l’indispensabile processo di informazione, preparazione ed educazione dei cittadini;

- –elaborando e progettando, ben prima della deflagrazione della crisi, una narrativa convincente, così da poter poi allo scoppio dell’emergenza assemblare un messaggio autorevole, che fornisca speranza, mostri empatia per le vittime e assicuri che le autorità stanno facendo il massimo per ridurre e controllare le conseguenze dell’emergenza.

Selvaggia Lucarelli, in un suo articolo del 22 marzo scorso, evidenzia quanto segue, riguardo ai focolai lombardi:

“Non c’era un vero piano pandemico, e se c’era non si è visto. Un cittadino può non essere preparato a che un virus dalla Cina arrivi qui tra un mese, un Governo deve essere informato e non può farsi cogliere impreparato. Non c’era e non c’è mai stato un protocollo unico di intervento; non si è deciso che i Pronto Soccorso non potevano accogliere persone con sintomi simil-influenzali o polmoniti, non si è pensato di rifornire gli ospedali di dispositivi di protezione, non si è pensato di preparare i medici di base. I luoghi dove dovevamo essere curati, gli ospedali, sono diventati i luoghi del contagio; e non si sono chiuse le zone focolaio di Bergamo e della Val Seriana come invece è stato fatto a Codogno (…) In Lombardia regna il caos. La gestione Fontana è una non gestione (…) La gente sta morendo in casa senza aver avuto diagnosi. Il numero dei contagiati il Lombardia non può essere calcolato, semplicemente perché non si fanno tamponi neppure ai sintomatici gravi, che non vengono quindi mappati e isolati. Se hai febbre, tosse, congiuntivite e problemi respiratori ma non stai morendo, ti dicono di stare in casa e chiamare il medico di base, e questo vuol dire che contagerai il resto della famiglia, e magari un membro della famiglia che sembra stare bene esce, va a lavorare, va al supermercato (…) È pieno di gente che con ogni probabilità ha il Coronavirus e non entrerà mai nella lista dei contagiati. Nel frattempo, sono abbandonate a loro stesse, e possono fare danni enormi (…) Serve un piano, Ci si decida a partorirne una decente, e in fretta. Stiamo morendo.”

In realtà il piano pandemico c’era eccome: semplicemente, è restato in un cassetto, mai aggiornato per anni, e completamente ignorato al momento della deflagrazione dell’emergenza Covid-19.

Fa eco alla Lucarelli – da un punto di vista scientificamente più autorevole, ma non meno implicitamente critico – Andrea Crisanti, Professore di epidemiologia e virologia e Direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Azienda Ospedaliera dell’Università di Padova:

“È stato fatto male il contenimento e male la sorveglianza (…) Abbiamo dimostrato che al momento dei primi contagi a Vò (una delle città epicentro del virus, in Veneto, ndr) il 3% della popolazione era positiva, è un’enormità. Una fetta ampia di queste persone era asintomatica (…) Poi abbiamo dimostrato che le persone che vivevano con pazienti positivi asintomatici si sono a loro volta infettati. Gli asintomatici trasmettono il virus, su questo non c’è dubbio (…) Bisogna fare ciò che finora non si è fatto: se una persona chiama e dice che sta male, invece di lasciarla sola a casa senza assistenza, noi con l’Unità mobile della Croce Rossa andremo li, faremo il prelievo alla persona, faremo il tampone ai familiari, agli amici e al vicinato, perché se c’è il portatore sano, è là intorno che possono esserci altri infetti. Punto (…) Temo che in Italia manchi la cultura epidemiologica per affrontare le epidemie. Le persone che hanno consentito a Paesi interi di uscire dalla malaria, dal tifo e dal colera purtroppo non stanno più tra noi. Altrimenti questa epidemia avrebbe avuto un’altra storia.”

Il primo progetto vero e proprio su scala regionale di sorveglianza attiva “a cerchi concentrici”, in grado di coinvolgere anche gli asintomatici e le cerchie di potenziali infettati che vivono a contatto con essi, prende il via in Veneto, frutto di una collaborazione tra la Regione e il Dipartimento di Microbiologia e Virologia dell’Università di Padova, in data 23 marzo, oltre un mese dopo la deflagrazione dell’epidemia. Inquietante, considerato che per un cittadino che non sia un operatore sanitario, il luogo dove è statisticamente più facile prendersi il virus è casa propria, e non per nulla la strategia di “quarantena centralizzata” è stata uno dei fulcri della strategia cinese di contenimento del virus: luoghi appositi dove passare la quarantena (in genere hotel adattati alla bisogna, come il “Michelangelo” di Milano, unico in Italia in questo momento) affinchè persone infette non contagino i propri familiari.

Anche qui: impossibile attrezzarsi per tempo? Anche si, se consideriamo che i cinesi non hanno certo fatto segreto, fin dalla fine di gennaio, delle loro strategie, e che vi sono anche online evidenze chiare di esse, sia sotto forma di articoli scientifici sia sotto forma di “lectures” a congressi. Perché ignorare queste informazioni? Possibile che i vari supereroi consulenti delle istituzioni italiane non abbiano saputo approfittare di un giacimento di conoscenze pubblico da almeno un mese e mezzo?

A livello locale, accorre aggiungere, gli esempi di sottostima del rischio – che hanno probabilmente trovato spazio proprio in virtù dell’assenza, almeno inizialmente, di una forte e determinata regia nazionale – si sprecano: “Non vogliamo leggere le tue cazzate”, letteralmente in questo modo il 22 febbraio l’Assessorato al Welfare della regione Lombardia, diretto da Giulio Gallera rispondeva ad Angelo Giupponi, direttore dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU) di Bergamo, che aveva inviato una email alla Regione. Il medico – lui sì, con buona capacità di previsione di scenario – sottolineava “l’urgente necessità di allestire degli ospedali esclusivamente riservati a ricoverati per Covid-19, così da evitare promiscuità con altri pazienti e quindi diffusione del virus nelle strutture ospedaliere”.

Sempre in tema di scarso coordinamento inter-istituzionale, secondo la denuncia del magazine online TPI, una nota riservata dell’Istituto Superiore di Sanità evidenziava, già lo scorso 2 marzo, “l’incidenza di contagi da Covid-19 nei comuni bergamaschi di Alzano Lombardo e Nembro, e anche in quello bresciano di Orzinuovi, raccomandandone l’isolamento immediato e la chiusura, con la creazione di una zona rossa come quella di Codogno”. L’allarme non venne ascoltato, facendo di Bergamo uno dei peggiori focolai d’infezione d’Italia. Già, perchè nonostante la comunicazione mainstream continui testardamente a tentare di consolidare la narrazione centrata sul “paziente uno” italiano attorno a fine gennaio, molti medici di famiglia – che costituiscono un osservatorio privilegiato circa l’espansione dei contagi – confermano senza timore di smentita picchi di polmoniti anomale in diversi centri della provincia, da Martinengo a Nembro, fin da Natale, in virtù di un numero atipico di broncopolmoniti e polmoniti interstiziali certificate da un vero e proprio boom di radiografie al torace, prescritte con una frequenza «mai verificatasi in precedenza».

Puntare il dito a posteriori aggiunge poco, ma la domanda resta: l’esistenza di un piano di gestione della crisi avrebbe permesso di intercettare e non trascurare questi importanti segnali di allarme? Probabilmente si, in quanto avrebbe garantito una ben minore entropia e flussi più ordinati di trasferimento e valutazione delle informazioni. Anche se – è bene ricordarlo – un piano per la gestione pandemica perlomeno in Lombardia esisteva eccome: era stato elaborato in occasione della pandemia del 2009, l’H1N1, che fece ben 240.000 morti nel mondo (tra vittime del virus e decessi per patologie correlate o comorbilità): peccato davvero, allora, che sia rimasto un esercizio di stile, un programma solo “sulla carta”, mentre a livello nazionale – come è stato evidenziato da Laura Margottini su Il Fatto Quotidiano, un organismo perfettamente idoneo allo scopo di prevenire le epidemie, che esisteva in Italia, il Centro per la Sorveglianza e Prevenzione delle Epidemie(Cnesps), dipendente dall’Istituto Superiore di Sanità, è stato tempo fa inspiegabilmente smantellato, a ulteriore dimostrazione della scarsa preparazione della nostra classe politica nel crisis management e nella previsione di scenari a medio-lungo termine.

Questo è quanto, per ciò che riguarda la capacità – o incapacità – delle istituzioni politiche di governare l’emergenza dando in tempi ragionevoli direttive chiare ed efficaci.

E la scienza, come si è comportata?

La comunicazione scientifica

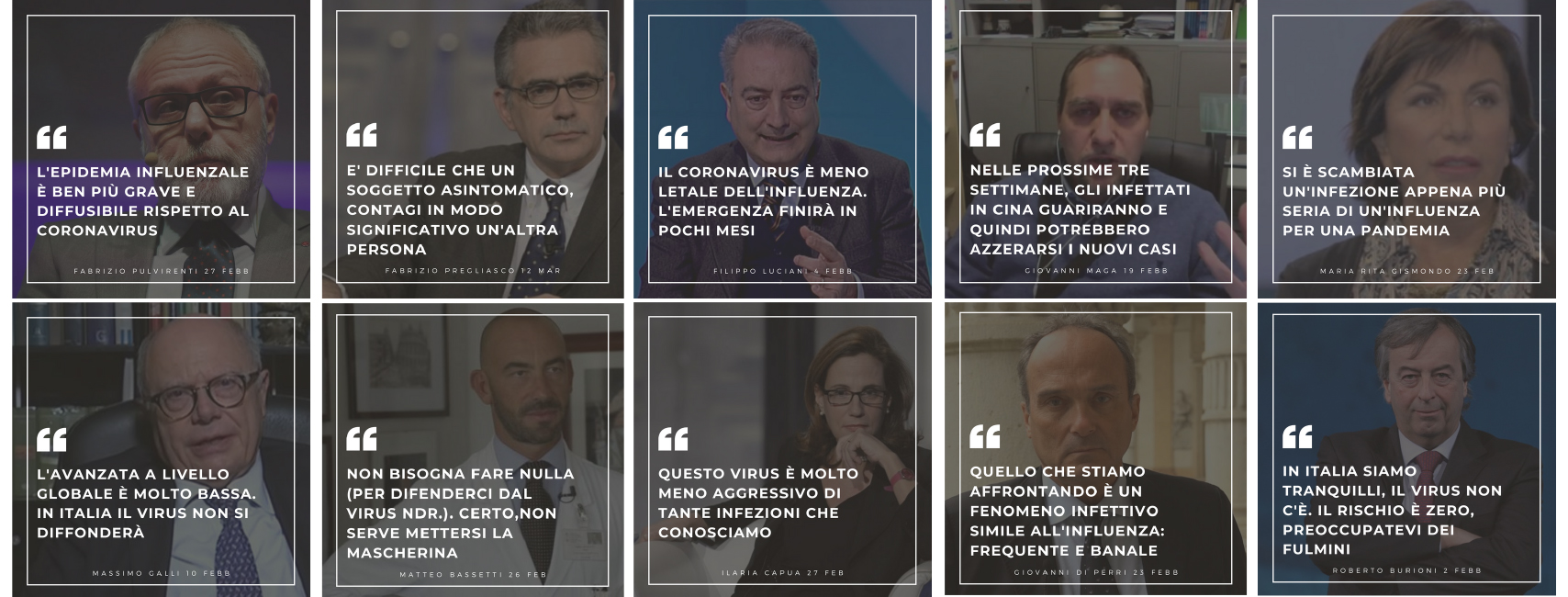

Pressoché lo stesso spettacolo, invero non molto edificante, l’hanno garantito esperti e specialisti, arrivando anche a litigare in diretta TV sulla paternità dei protocolli con l’inevitabile seguito delle polemiche a mezzo social.

Il fatto che la divulgazione delle informazioni scientifiche sia stata contraddittoria, e mantenga ancora tutt’oggi notevoli margini di miglioramento, è evidente. Ecco alcuni esempi:

– il Coronavirus è molto pericoloso, come l’influenza spagnola (la Spagnola fece 100 milioni di morti);

– no, è poco più di una normale influenza stagionale;

– il tasso di mortalità è del 4% ed oltre;

– la mortalità non supera l’1%, e muoiono solo gli anziani;

– state a casa, diversamente ci saranno centinaia di migliaia di morti;

– no, la quarantena non è una soluzione;

– non è opportuno andare a correre, neppure da soli;

– è probabilmente sbagliato vietare le attività all’aperto;

– è caldamente consigliato uscire per fare attività fisica;

– i tamponi agli asintomatici non vanno fatti, lo dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità;

– test, test, test, lo dice l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Meno male che la scienza non è democratica ed è sempre univoca nelle sue indicazioni, come ha sostenuto qualcuno per anni: pur mantenendo il metodo scientifico necessariamente come un faro, la realtà del quotidiano pare dimostrarci tutt’altro.

Anche

il Collettivo Wu Ming non ha il minimo dubbio circa il fallimento comunicativo di scienziati ed

«esperti» nei giorni del Covid-19: pareri discordanti in cui le voci di

scienziati di vario titolo (medici, virologi, epidemiologi etc.) si sono

mescolate e sovrapposte creando confusione e timori.

Per

la prima volta “gli scienziati si sono trovati improvvisamente al centro del

palcoscenico” afferma Ming aggiungendo che “come sarebbe stato ragionevole

attendersi, hanno mostrato un certo impaccio nel rapportarsi a contesti poco

frequentati. Nemmeno i più sobri erano attrezzati a comprendere l’effetto che

semplici constatazioni ‘da laboratorio’ possono avere all’interno di una

comunità ben più ampia e magari attraversata dal terrore.” La comunità

scientifica ha preso la parola senza conoscere le dinamiche che caratterizzano

i mass media “abituati a rivolgersi a comunità con cui in genere si condividono

linguaggi impliciti ed espliciti” ed utilizzando una retorica che ha confuso,

più che chiarire, il grande pubblico.

La

responsabilità di questa debacle sull’uso pubblico della scienza è attribuibile

a precise categorie: giornalisti e scienziati.

I

primi hanno spesso trascurato – durante l’emergenza – quella che dovrebbe

essere la prima mission del

giornalismo, ovvero “informare il pubblico”, ovvero hanno tentato più di fare

“notizia” che informazione. Inoltre, i giornalisti si sono trovati impreparati

a comunicare l’informazione scientifica con un’adeguata precisione e contezza,

questione che ha riportato di attualità la necessità dei reporter di prendere

familiarità col metodo scientifico.

Poi

abbiamo la categoria degli scienziati, ai quali quest’emergenza sanitaria ha restituito

la centralità del proprio ruolo nel contesto pubblico. Gli uomini di scienza in

quanto detentori di quel sapere scientifico che ci restituisce le risposte

-anche se parziali- di questo mondo complesso nel quale viviamo, dovrebbero

forse ripensare al proprio ruolo alla luce della responsabilità informativa nel

contesto pubblico

Wu

Ming auspica che questa riflessione, che ha reso chiaro il rilievo del ruolo

pubblico dello scienziato, possa indurre la categoria a comprendere l’importanza

“dell’introduzione nella propria formazione di rudimenti di discipline

umanistiche”, inclusa – aggiungo io – la padronanza dei moderni strumenti di

comunicazione e dei loro meccanismi di funzionamento.

Gianluca Dotti, giovane giornalista scientifico e apprezzato columnist di Wired, ha scritto sui propri Social:

“Il 21 febbraio scorso abbiamo scoperto in Italia la prima persona positiva al Coronavirus, e già dalle primissime ore la situazione è parsa fuori controllo: non si aveva idea di cosa stesse succedendo, in quanto il paziente zero non è stato un viaggiatore di ritorno dalla Cina, bensì un giovane sportivo (…) era evidente fin da subito che il nostro Paese avrebbe dovuto affrontare un’emergenza di portata storica (…) Oggi, un mese dopo, la situazione è ancora fuori controllo, checché ne dicano la Protezione Civile e le Istituzioni: non abbiamo idea di quante persone siano davvero contagiate e contagiose, e non abbiamo altro modo di provare a contenere l’epidemia che isolare noi stessi e i nostri cari dal resto del mondo”.

Un raro esempio di comunicazione improntata alla consapevolezza del problema ma che rifugge l’allarmismo fine a sé stesso è quello di Matteo Bassetti, Professore di Malattie infettive all’Università di Genova, presidente della Società Italiana di Terapia Antiinfettiva (SITA) e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, quando dice:

“A me i toni catastrofistici non sono mai piaciuti, in quanto da medico credo che andare a dire alla gente che moriranno milioni di persone per questa infezione (…) mi sembra che sia una considerazione che non ci aiuta nel nostro mestiere. Questo perché generare panico nella gente è ciò che di peggio si possa fare. Ieri il panico ha generato assalti alle carceri, assalti ai supermercati e corse ai pronto soccorsi . È evidente che questo mette in seria crisi il sistema. Noi sappiamo che oggi abbiamo un certo numero di morti che sono avvenuti prioritariamente in persone con più di ottant’anni – l’età media è di 81 anni – di cui quasi tutti con 3 o più comorbidità. Questa è una cosa molto importante da ricordare perché una buona parte di questi decessi sono avvenuti con il coronavirus e non per il coronavirus. Borrelli questa sera, proprio all’inizio della conferenza, ha voluto sottolineare questo aspetto. I morti valgono tutti allo stesso modo però chiaramente un conto è avere un decesso di una persona sana, un conto è averlo in una persona che ha già molti altri problemi. Questo avviene abitualmente con tutti i tipi di infezioni poiché la polmonite come sappiamo è la sesta causa di morte al mondo. Poi un’altra domanda a cui dobbiamo rispondere relativamente ai decessi è: “Perché l’Italia ne ha di più?”. Potrebbe essere legato alla circolazione di un virus diverso, anche se questo non è ancora stato dimostrato. Ma probabilmente la motivazione è che i 10 mila casi che noi abbiamo rilevato fino ad oggi non corrispondono realmente a quelli che ci sono, è probabile infatti che il numero sia almeno 4/5 volte maggiore. Ci sono dei modelli matematici che affermano che nel nostro paese ci avviciniamo ai 100 mila casi complessivi circolanti. È chiaro che se teniamo conto di 100 mila casi, quei 600 morti non sono più il 6% ma diventano decisamente molti di meno. Un’ultima considerazione. Nessuno vuole banalizzare perché non bisogna essere banalizzanti, ma è giusto ricordare che l’influenza pandemica a cui noi esperti ci riferiamo, ovvero quella del 2009, aveva un tasso di letalità tra lo 0,1% e l’1% a seconda dei sistemi sanitari e fece nel 2009 250 mila morti nel mondo. Quindi nessuno vuole banalizzare perché questa malattia è tutto tranne che banale. Chi l’ha vista e chi l’ha affrontata nel suo lavoro di tutti i giorni sa bene che anche l’influenza non è banale, porta i malati in rianimazione e porta tanti decessi anche tra i giovani. Questo è un virus nuovo, è un virus impegnativo, è un virus che purtroppo crea gravi insufficienze respiratorie, perciò dobbiamo essere pronti. Ma dobbiamo dire alle persone che nel 95% dei casi comunque si guarisce. Perché se diciamo ai cittadini che moriremo tutti di questo virus, facciamo un cattivo servizio al sistema sanitario italiano”.

Peraltro, mentre la Svezia sceglie un modello di gestione della pandemia basata sulla mitigazione e non sul lockdown, è bene sottolineare come alcuni aspetti del “modello italiano”, fulcro della propaganda politica dominante nel nostro Paese, paiano non essere così graniticamente condivisi dalla comunità scientifica internazionale (perlomeno non quanto i mass-media nostrani ci raccontano), come dimostrano varie analisi, e non ultima un’esplicita critica formulata a tal riguardo dai ricercatori della Harvard University, in un’analisi pubblicata sulla Harvard Business Review.

Preso atto di questa relativa “confusione”, l’impressione è che le autorità abbiano scelto la scorciatoia della paura: ricordando l’atteggiamento dei direttori di palinsesto delle reti Mediaset degli anni ’80 e ’90, che consideravano i programmi televisivi come una semplice interruzione tra un blocco pubblicitario e l’altro, le istituzioni hanno “tagliato corto”, abbracciando la teoria dei marcatori somatici[1]: terrorizzando il popolo bue, riusciremo a raggiungere l’obiettivo di limitarne gli spostamenti.

L’assunto è chiaro, inequivoco: gli italiani sono immaturi, e come tali vanno trattati, sulla base di un frame narrativo che sa parlare solo alla pancia dei cittadini, atteggiamento giustificato dalla gestione dell’emergenza; un po’ come chi non trovando tempo e intelligenze per far crescere la consapevolezza delle nuove generazioni sul tema della droga, non trova nella propria cassetta degli attrezzi altro strumento che quello dei divieti. “Non c’è tempo ora per ragionare, siamo in emergenza”: quante volte abbiamo sentito questa frase, parte di un paradigma autoassolutorio buono solo per una classe dirigente inetta, che fino al giorno prima nulla ha fatto per maturare una cultura del rischio – propria e della cittadinanza – se non perdersi in futili litigate su questioni politiche, partitiche, di nessuna reale importanza per il Paese, scontrandosi rumorosamente in TV su argomenti lontani anni luce dai reali interessi dei cittadini.

Il vizio è invero datato, e risale all’Inghilterra della Thatcher, in anni caratterizzati da crisi economica, marcate problematiche sociali, malcontento popolare e rifiuto delle “elites”, incluse ovviamente quelle scientifiche. Un periodo nel quale gli scienziati capirono “quanto poteva essere importante uscire dai loro laboratori ed entrare in contatto con la società. Ma lo fecero nell’unico modo all’epoca a loro noto”, ovvero mettendosi in cattedra, come ha scritto il medico e divulgatore Roberta Villa. Secondo questo modello, antico e superato, l’ostilità di parte del pubblico nei confronti delle indicazioni degli uomini di scienza dipenderebbe dalla mancanza delle informazioni necessarie per capirla e apprezzarla. Inutile “spiegare” quindi, tanto i cittadini non capirebbero: meglio terrorizzare.

Negli ultimi anni è apparso però evidente che le cose sono ben più complicate di così: la sfida della divulgazione in scienza è invece assai più difficile, e non è riducibile all’uso sistematico – tra le altre emozioni – della paura per ottenere compliance; approccio appunto vecchio, anti-scientifico, che ha mostrato negli anni tutti i suoi limiti: fare buona divulgazione consiste invece nel fornire a chiunque, in relazione alle sue possibilità, gli strumenti per fare scelte consapevoli e, possibilmente, scientificamente fondate. Si chiama empowerment del cittadino e del paziente: un modello nuovo rispetto al passato, che prevede il coinvolgimento del pubblico, non più visto come un recettore passivo da terrorizzare, ma come un interlocutore attivo con cui interagire a vantaggio di entrambe le parti.

La stessa scienza si è data – da tempo, quindi ancor più stupisce l’atteggiamento della comunità scientifica italiana in epoca di Coronavirus – una risposta, applicando appunto il modello PEST – Public Engagement with Science and Technology, modello che fa tesoro delle migliori buone pratiche suggerite dalle scienze sociali in tema di divulgazione al grande pubblico di concetti specialistici.

La retorica della “guerra”, adottata indiscriminatamente da quasi tutte le figure istituzionali e accettata acriticamente da buona parte della società civile, mostra inoltre diversi limiti, come evidenziano vari analisti. Scrive in un suo articolo Antonio Vercellone:

“Questa retorica, che si declina nell’uso di espressioni quali “il fronte del virus”, “la trincea”, “i caduti”, “la battaglia” ecc., oltre a emanare un lezzo vagamente reazionario, è pericolosissima, perché reca con sé un notevole potenziale di disciplinamento e censura. Se il personale sanitario è in guerra, allora lo status dei nostri medici e infermieri non è più quello del lavoratore, ma quello del soldato. Il lavoratore costretto a prestare il proprio servizio in condizioni inadeguate può protestare, può denunciare, può criticare. Queste prerogative sono precluse al soldato. Il soldato in guerra opera per definizione in condizioni precarie, pericolose e all’interno di una struttura gerarchica che richiede obbedienza. Nella narrativa del soldato non c’è la protesta, se non nell’accezione assolutamente negativa della diserzione. Il soldato compie il suo percorso narrativo affrontando ogni condizione pur di adempiere al suo dovere, poiché deve divenire eroe (altro termine, non a caso, ultimamente assai abusato). Nell’immaginario descritto, le condizioni precarie nelle quali i nostri operatori sanitari sono costretti a lavorare (spesso privi di protezioni idonee) e la totale inadeguatezza delle nostre strutture sanitarie, non possono allora suscitare alcun discorso critico.”

Aggiunge Cristina Bicchieri, filosofa italo-americana, Professore di pensiero sociale ed Etica comparata nei dipartimenti di filosofia e psicologia all’Università della Pennsylvania: “Quando i messaggi (normativi ed empirici) sono in conflitto, cioè si dice ‘la cosa giusta da fare è …’ ma poi si vede sui mass-media che molti fanno il contrario (esempio: ‘abbiamo dato 11,000 multe a chi andava in giro senza seri motivi..’), la gente dà più importanza (per self-interest) al secondo messaggio. Risultato: va in giro. Informazioni descrittive (cosa fanno gli altri) hanno molto più peso di quelle normative (cosa è giusto fare). Descrittivo e normativo ci danno segnali diversi: ma solo uno è un segnale forte. Ne consegue che, se i due messaggi sono in conflitto (molti vanno a passeggio, versus dobbiamo stare casa), il messaggio descrittivo vince. Che fare? Mandare messaggi chiari, precisi, specifici, non ambigui. E mostrare solo il positivo, non le trasgressioni”.

La paura, inoltre, fa male, e questo non è solo un modo di dire, dal momento che esiste un potenziale rapporto biofisiologico tra equilibrio del sistema immunitario e stress, come conferma Rossana Becarelli, medico e Direttore sanitario dell’Ospedale San Giovanni Vecchio di Torino, che ha rilasciato per questo articolo la seguente dichiarazione:

“È interessante notare come nella clinica delle conseguenze più gravi indotte dal Covid19 – e cioé la polmonite interstiziale bilaterale, quadro del tutto inconsueto per i virus influenzali – si sia rilevata una soggiacente imponente liberazione di citochine flogogene, e in particolare la IL6, nell’interstizio polmonare che il Coronavirus induce. Autorevoli ricercatori, come Joseph Ledoux, hanno da tempo posto l’attenzione sull’effetto dello stress sulla trasformazione della fisiologia umana, attraverso la sollecitazione del sistema adrenergico, con aumento a lungo andare delle dimensioni dell’amigdala. Nei momenti di paura, il sistema adrenergico sostenuto dallo stress indebolisce il sistema immunitario con un preciso meccanismo biochimico, ben illustrato in un lavoro di George P. Chrousos, Professore e Direttore del Dipartimento di Pediatria, Capo della Divisione di Endocrinologia, Metabolismo e Diabete dell’Università di Atene: i glucocorticoidi e le catecolamine influenzano il traffico e/o la funzione dei leucociti e delle cellule immunitarie accessorie e sopprimono la secrezione delle citochine pro-infiammatorie (TNF-fattore necrosi tumorale, IL-1, IL-6, IL-8, IL- 12), mentre entrambe le famiglie di ormoni inducono uno spostamento sistemico da una risposta di tipo TH1 (immunità cellulare) a una risposta di tipo TH2 (immunità umorale)”.

Lo stato di paura fa rilasciare cortisolo, che non a caso è chiamato l’ormone dello stress: il corpo reagisce ai fattori stressori con l’infiammazione. Ma a lungo andare ci fa entrare in una spirale che ci fa diventare più sensibili alle infezioni, siano esse di natura virale o batterica, perché il cortisolo abbatte il numero dei linfociti T e dei globuli bianchi in generale, le cellule preposte alla difesa dell’organismo da attacchi esterni.

Ne deriva che un atteggiamento improntato sistematicamente alla paura (del Coronavirus, ad esempio), pregiudicando l’efficienza del sistema immunitario degli individui, non rende un buon servizio al controllo degli effetti nefasti della pandemia sulla popolazione. E anche su questo fronte, le provvidenze del Governo, che dovrebbero essere orientate ad attutire l’impatto psicologico del lockdown, grazie a suggerimenti pervenuti proprio dalla comunità scientifica, sono purtroppo pari a zero.

Terminata questa overview sugli aspetti del dossier Coronavirus più strettamente legati al dominio della scienza, e del rapporto tra scienza e politica, analizziamo ora brevemente il clima – assai effervescente, invero – all’interno della comunità dei relatori pubblici e degli specialisti in comunicazione.

Perché disturbare il manovratore?

L’inopportunità di ‘disturbare’ i decisori in un momento assai delicato quale la gestione di una crisi socio-sanitaria di queste proporzioni, è una delle principali critiche mosse da chi, ben attento a non entrare in contraddittorio con le istituzioni, ha tentato di inibire il dibattito sollevato da vari colleghi che hanno preso la parola in questo periodo di emergenza. Questi personaggi, nel tentativo di silenziare il confronto, hanno ad esempio affermato:

“Tra i colleghi c’è sempre il primo della classe. Quello che avrebbe fatto meglio. Quello che “si doveva adottare una strategia diversa”. Quello che, dal salotto di casa, avrebbe risolto la situazione senza morti e feriti. Quello che “la dottrina della comunicazione di crisi e di emergenza…”.

La tesi suggerita da questi soggetti è che il tentativo di discutere di queste tematiche sia la cartina di tornasole di una ricerca di visibilità che mal si adatta a un approccio serio e professionale al problema, e che il farlo rischi di procurare più danni che benefici, perché per sua natura la discussione assumerebbe un carattere necessariamente generalista e qualunquista, facile, popolare, ma inutile a chi opera sul campo, inefficace rispetto al terreno dei bisogni reali e inadeguata rispetto alla complessità delle questioni trattate.

Al netto dell’intrinseca sciatteria di un attacco frontale ad personam di questo genere – peraltro promosso da soggetti con incarichi istituzionali nel settore della comunicazione pubblica, e quindi in palese quanto non dichiarato conflitto d’interessi – è utile rilevare come invece sia tipico delle democrazie mature interrogarsi – anche in corso di crisi – circa ruoli, strategie, ed effetti dell’azione dei cosiddetti decisori politici: un’attitudine al dibattito trasparente, diretto e autentico, che pare irrituale solo in sistemi asfittici quali quello nostrano, viziato da inconfessabili relazioni tra i vari gruppi di interesse e il potere centrale.

Mentre FERPI, la Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, organizzazione che riunisce parte dei comunicatori della penisola si propone -peraltro “prendendo spunto” con una cerrta disinvoltura da iniziative di altre associazioni e soggetti – per supportare il Governo nel futuribile piano di recovery del sistema Paese, le istituzioni centrali, miopi e assorbite dalle quotidiane emergenze, paiono tutto tranne che interessate a progettare per tempo iniziative di salvaguardia e rilancio del brand Italia, rimandando l’opportunità di metter mano con ampio e adeguato anticipo alle risorse immaginative degli specialisti, e riproponendo come un isterica coazione a ripetere l’errore – mancanza di adeguata programmazione – che è uno dei fattori che ha contribuito a rendere meno efficace la strategia di contenimento del Coronavirus, riempiendo di bare le nostre città.

Un cul-de-sac, in poche parole: “Se ci criticate, boicottate lo spirito nazionale, quindi fateci fare, anche se stiamo sbagliando…”.

Su tutto ciò, rumorosa e scomposta, la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La comunicazione del Presidente del Consiglio

Ci ha abituato a improbabili dirette Facebook notturne, utilissime per risolvere in un sol colpo sia la fame di like sui Social (i suoi fans sono passati in pochi giorni da 1, 65 a 2,15 milioni) che l’ingombrante – così evitata – presenza di fastidiosi giornalisti: il Presidente del Consiglio, avvocato e professore con non significativa bibliografia e – da quanto emerso sui mass-media all’epoca dell’assunzione dell’incarico – esperto di maquillage curricolare, ha scelto da tempo come portavoce dell’istituzione l’ex partecipante alla trasmissione TV “Grande Fratello” Rocco Casalino, sollevando poi durissime polemiche bipartisan per il suo approccio quanto mai dilettantistico alla comunicazione e dando conferma della necessità di una riforma della Legge 150/2000, quella che stabilisce i criteri di gestione degli incarichi per la comunicazione pubblica da parte delle istituzioni, riforma quanto mai necessaria per rimettere al centro la professionalità dei comunicatori e relatori pubblici rispetto a quella degli “show-man”. Comunicazioni – le dirette Facebook di Giuseppe Conte – che paiono improvvisate, prive di ancoraggio a numeri essenziali, spesse volte non seguite da un Decreto già pronto, solo da far circolare, e quasi mai seguite da un comunicato stampa dettagliato e circostanziato.

Autorevoli osservatori hanno affermato: “In un contesto drammatico, la comunicazione da Grande Fratello, inteso come Casalino, non Orwell, è un problema: le foto di Conte che guarda l’orizzonte come Kennedy, lo scimmiottamento di Churchill, la favola bella del ‘torneremo ad abbracciarci’, i discorsi in cui si lodano gli italiani anche quando si comportano male, lasciando ai virologi l’onere di bacchettarli, le regole mai imposte con fermezza, ma sempre come consiglio, l’assenza di un discorso di verità sulla gravità del momento, a vantaggio di un copione da presentare agli italiani…”

Per farsi un’idea della percezione all’estero degli stop-and-go del Governo italiano, amplificati dalla comunicazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, val la pena leggere qualche stralcio di un lungo e impietoso servizio del prestigioso New York Times pubblicato anche in Italia:

“Nei suoi tentativi di interrompere il contagio, adottati uno per volta, (isolando prima le città, poi le regioni, quindi chiudendo il Paese in un blocco intenzionalmente permeabile) l’Italia si è sempre trovata un passo indietro rispetto alla traiettoria letale del virus (…) Alcuni esponenti politici si sono inizialmente dati all’ottimismo, riluttanti ad adottare decisioni dolorose in anticipo e hanno di fatto concesso al virus il tempo di nutrirsi di tale indulgenza (…) Nei primi fondamentali giorni dell’epidemia, Conte e altri alti funzionari hanno cercato di minimizzare la minaccia, creando confusione e un falso senso di sicurezza che ha permesso al virus di diffondersi. (…) Anche dopo aver deciso di ricorrere a un blocco generale per sconfiggere il virus, il Governo italiano non è riuscito a comunicare l’entità della minaccia con una forza sufficiente a convincere gli italiani a rispettare le norme, formulate in modo da lasciare grande spazio ai fraintendimenti (…) le difficoltà create dalla divisione dei poteri tra Roma e le Regioni hanno frammentato la catena di comando e dato vita a messaggi incoerenti (…) L’Italia ha guardato all’esempio della Cina non come un monito pratico, ma come a un “film di fantascienza che non ci riguardava”. Quando il virus è esploso in Europa e Stati Uniti, ha dichiarato: “hanno guardato noi come noi avevamo guardato alla Cina” (…) Le rassicurazioni dei leader hanno confuso la popolazione italiana: a Milano, a pochi chilometri dal centro dell’epidemia, il Sindaco Beppe Sala ha pubblicizzato la campagna “Milano non si ferma” e il Duomo, simbolo della città e attrazione turistica, è stato riaperto al pubblico. La gente è uscita per le strade. (…) In una conferenza stampa a sorpresa alle ore 2:00 del mattino dell’8 marzo, Conte ha annunciato la straordinaria decisione di limitare gli spostamenti per circa un quarto della popolazione italiana nelle regioni settentrionali, locomotiva economica del paese. Una bozza del decreto, fatta trapelare ai media italiani sabato notte, ha spinto molti cittadini a correre in massa alla stazione nel tentativo di abbandonare la regione, causando quella che molti, in seguito, hanno considerato come una pericolosa ondata di contagio verso il Sud. Il giorno seguente, la maggior parte degli italiani era ancora confusa sulla severità delle restrizioni (…) Nel frattempo, alcuni governatori regionali hanno ordinato autonomamente alle persone provenienti dall’area appena chiusa di mettersi in quarantena, mentre altri non lo hanno fatto (…) Il giorno dopo, il 9 marzo, quando i casi positivi hanno raggiunto quota 9.172 e il bilancio dei decessi è salito a 463, Conte ha inasprito le restrizioni estendendole su scala nazionale; ma a quel punto, dicono alcuni esperti, era già troppo tardi (…).

E a questo punto, siamo allo scorso sabato notte: una diretta Facebook – l’ennesima – annunciata sulla pagina personale del Presidente del Consiglio per le 22:45, e tenuta quasi un’ora dopo, durante la quale si è annunciata la chiusura di tutti i servizi non essenziali nell’intera nazione, senza specificare esattamente quali sarebbero restati aperti e senza che all’annuncio sia poi seguito alcun Decreto del Presidente del Consiglio, pubblicato infatti solo 2 giorni dopo.

Evidentemente qualche collaboratore del Presidente Conte è tutt’oggi convinto che “comunicare” significhi semplicemente “mandar fuori delle informazioni”, quasi fosse una funzione “a cottimo”, che possa prescindere da definizione dei risultati attesi, scelta delle tipologie diverse di target, misurazione del feedback da parte dei cittadini, e quant’altro dovrebbe obbligatoriamente stare nella cassetta degli attrezzi di un buon comunicatore.

Mentre tutto ciò accade, c’è chi lontano dai riflettori “comunica” con altrettanta intensità, con lo scopo però di inquinare i nostri ecosistemi informativi, con metodi più innovativi – grazie al digitale – rispetto a quelli utilizzati all’epoca della Guerra fredda, ma con altrettanta fastidiosa e invadente solerzia: Cina e Russia innanzitutto – ma non solo – che utilizzano l’emergenza Coronavirus per bieche operazioni di propaganda, come dimostra un articolato rapporto del Servizio europeo per l’azione esterna dell’Unione Europea.

Quanto abbiamo bisogno di presidi medici a protezione degli operatori sanitari attivi nei nostri ospedali? Ecco gli amici cinesi, che ci regalano 100 milioni di mascherine (in realtà contrattualizzate e pagate a prezzo di mercato), è stata l’informazione circolata sui Social, anche grazie al megafono costituito dal nostro stesso Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che della Sua vicinanza al regime Cinese non ha mai fatto mistero.

Lo scopo è confondere la popolazione, diffondendo l’idea che l’Unione Europea non stia facendo abbastanza e che per contro i regimi autoritari abbiano le soluzioni in tasca e siamo ben disponibili – disinteressatamente, per puro spirito umanitario – a soccorrere l’Italia.

E la propaganda va ben oltre i mass-media mainstream, afferma il ricercatore Luca Lovisolo:

“Ci sono milioni di post lanciati e rilanciati, moltiplicati su gruppi e pagine ad hoc. Sono gli stessi che agivano ad esempio per fomentare la confusione durante le proteste dei Gilet gialli in Francia (…) Si sa benissimo da dove partono questi messaggi, quali sono i profili e gli indirizzi IP che vengono utilizzati allo scopo, ma le limitazioni tecnico-giuridiche e una ancora insufficiente consapevolezza del problema impediscono al resto del mondo di fermarli”

Chissà se il servizio stampa di Palazzo Chigi, e gli altri organi dello Stato preposti, troveranno tempo e modo di intervenire per arginare queste vergognose ingerenze, che speculano a fini geopolitici su una situazione di gravissima difficoltà del nostro Paese, invece che ignorarle, o, paradossalmente, contribuire addirittura ad amplificarle: anche questo genere di preoccupazioni, dovrebbe essere parte di un buon Crisis plan. Ad averne uno.

Riflessioni conclusive: il mondo post Coronavirus

In molti si chiedono cosa ci lascerà questa enorme crisi: c’è chi dice “nulla, perché gli egoismi riprenderanno velocemente a farla da padrone”, e chi dice invece che “non saremo mai più come prima, perché sapremo riscoprire lo straordinario, dirompente potere delle relazioni”.

Un interessante articolo del Financial Times, a firma di Yuval Noah Harari, segnalatomi dall’amico e collega Patrick Trancu e tradotto in italiano per il mio blog dalla giovane e valida ricercatrice in reputation management Giorgia Grandoni, solleva efficacemente il problema:

“Se le aziende e i governi iniziano a raccogliere i nostri dati biometrici in massa, possono conoscerci molto meglio di quanto conosciamo noi stessi e quindi non solo possono predire i nostri sentimenti, ma anche manipolarli e venderci tutto ciò che vogliono, sia esso un prodotto o un politico. Il monitoraggio biometrico renderebbe le tattiche di hacking dei dati di Cambridge Analytica simili a quelle dell’età della pietra. Immaginate la Corea del Nord nel 2030, in cui ogni cittadino deve indossare un braccialetto biometrico 24 ore al giorno. Se ascolti un discorso del Grande Capo e il braccialetto rileva i segni rivelatori della rabbia, sei finito. Ovviamente, si potrebbe sostenere la sorveglianza biometrica come misura temporanea presa durante uno stato di emergenza, che sparirebbe una volta terminata l’emergenza. Ma le misure temporanee, hanno la brutta abitudine di resistere alle emergenze soprattutto perché all’orizzonte si profila sempre una nuova emergenza”.

Peraltro, anche chi solleva domande sui rischi insiti nell’uso esteso del controllo elettronico sulla popolazione a fini di contenimento del contagio, ammette la plausibilità di alcuni accorgimenti che potrebbero rivelarsi efficaci a tutela della privacy e dei diritti dei cittadini e che potrebbero rendere possibile l’utilizzo di nuove tecnologie per il contrasto alla pandemia: proprio quelle stesse tecnologie che hanno permesso alla Corea del Sud di porre sotto controllo il virus evitando il lock-down completo della popolazione, attraverso geolocalizzazione dei pazienti in quarantena obbligatoria, utilizzo dei dati per ricostruire il percorso dell’infezione e soprattutto mappatura dei contatti avuti dai pazienti con altri cittadini, a quel punto anch’essi potenziali contagiati.

Tutte soluzioni tecnologiche che prevedono l’uso di Big data per il governo strategico dell’epidemia, il cui utilizzo, è bene ricordarlo, è stato a più riprese proposto da due Università – e per essere precisi da Alfonso Fuggetta, Professore di Informatica del Politecnico di Milano, e da Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia dell’Università Bocconi – al Governo italiano, già al debutto della pandemia: le istituzioni centrali italiane, sorprendentemente, hanno ritenuto di non dover neppure rispondere per riscontrare la proposta. Tardivamente, solo nel pomeriggio del 23 marzo, a oltre un mese dallo scoppio dell’emergenza, il Ministero dell’Innovazione ha pubblicato un bando della durata di 3 giorni (!) per stimolare Università e centri di ricerca a proporre soluzioni tecnologiche d’avanguardia per il contenimento dell’epidemia. È stato quindi necessario superare i 50.000 contagi in Italia per avvertire l’esigenza di mobilitare le intelligenze del Paese, e ciò nonostante la tecnologia esistesse anche in Italia, senza necessità di rivolgersi a provider esteri: il contenimento dell’epidemia sarebbe stato più efficace se il Governo avesse promosso energicamente una riflessione su queste soluzioni tecnologiche all’epoca della circolazione delle prime notizie sul Coronavirus sui mass-media internazionali, in gennaio? Molto probabilmente si: è ragionevole ritenere che il numero di morti sarebbe stato minore.

In ogni caso, scrive sempre Harari sul Financial Times:

“Il monitoraggio centralizzato e le dure punizioni non sono l’unico modo per far sì che le persone rispettino le linee guida benefiche. Quando le persone vengono informate dei fatti scientifici e quando le persone si fidano delle autorità pubbliche, i cittadini possono fare la cosa giusta anche senza un Grande Fratello che veglia sulle loro spalle. Una popolazione auto-motivata e ben informata è di solito molto più potente ed efficace di una popolazione ignorante e controllata. (…) Ma per raggiungere un tale livello di compliance e cooperazione, è necessario avere fiducia. Le persone devono fidarsi della scienza, fidarsi delle autorità pubbliche e fidarsi dei media. Negli ultimi anni, politici irresponsabili hanno deliberatamente minato la fiducia nella scienza, nelle autorità pubbliche e nei media”

Nuovamente il tema della responsabilizzazione della civitas, da raggiungersi grazie a un impulso educativo e formativo da stimolare e coltivare nel medio-lungo termine. Né più né meno di questo: e trovo francamente intollerabile e irritante che ogni sforzo di approfondirlo e dibatterne venga sminuito da chi sostiene che prima dell’emergenza sia inutile parlarne, durante l’emergenza sia inopportuno parlarne, e dopo l’emergenza sia tardi per parlarne.

In Francia, ad esempio, Paese notoriamente meno ipocrita dell’Italia dal punto di vista sociale, un gruppo di 600 medici ha denunciato senza esitazione il Governo alla Corte di Giustizia della Repubblica, pochi giorni fa, con un’accusa ben precisa, “menzogna statale”: per aver avuto conoscenza del rischio Coronavirus e non essere intervenuto sollecitamente, adottando le misure più opportune per contenere l’epidemia.

E ciò ci trasporta direttamente all’ultima osservazione, che riparte per certi versi da dove abbiamo iniziato, ovvero la scarsa preparazione e qualità della classe dirigente, che nel mondo occidentale, tranne rarissime eccezioni, è la peggiore di sempre, e – di conseguenza – è in buona parte impreparata alla gestione di una complessa emergenza quale quella che stiamo vivendo. Ce ne parla Paul Sugy su un bel pezzo per il quotidiano francese ‘Le Figaro’, scrivendo:

“Gli errori evidenti delle istituzioni, non sono collegati a ‘difetti strutturali’, ma a scelte deliberate dell’autorità politica (…) Come in ogni buon film catastrofico, in Francia una scienziata ha avvisato per tempo, quando il politico vedeva cinicamente solo i suoi interessi a breve termine. Dietro “il politico”, metteremo, a seconda dello scenario che vogliamo scrivere, Emmanuel Macron, oppure Edouard Philippe (per la maggioranza di sinistra) o Gérard Larcher (per il Governo). In realtà, l’intera classe politica ha sottovalutato il rischio fino all’ultimo momento. Da parte del Governo, c’è stato molto dilettantismo, che rendeva non rilevante la comunicazione di crisi, dilettantismo che si è tradotto in una comunicazione a tentoni che è cambiata continuamente e rapidamente (…) Se il Governo ha avuto informazioni precise e non ha agito sulla base di esse, allora si tratta di un errore politico molto grave, che va oltre la responsabilità del solo Ministero della Salute (…) Una cosa è non riuscire a comprendere lo scenario quando non hai i dati di fronte a te, un’altra cosa è negare la realtà quando sei al comando. Se è di questo che si tratta, è davvero un dilettantismo, un serio dilettantismo (…) È necessario che al termine di questa crisi si avvii una Commissione parlamentare d’inchiesta per scoprire cosa è successo (…)”.

Al danno si aggiunge la beffa, se consideriamo che proprio ad ottobre 2019 al Johns Hopkins Center for Health Security si tenne un’esercitazione, nome in codice “Event 201″: fu una simulazione di pandemia virale proprio con “nuovo Coronavirus”, le cui risultanze sono ancora online. É bene ricordare che la classe dei Coronavirus è ampia, e questa tipologia di virus non rappresenta certamente una novità per la scienza; inoltre, la Johns Hopkins ha comunque ritenuto di dover precisare in una nota che “gli input usati per modellare l’impatto del virus fittizio usato nella simulazione non sono simili a nCoV-2019”. In ogni caso, è evidente che – come ben sanno gli esperti di crisis management – gli strumenti di previsione di scenario, utili per dotarsi di tool kit adeguati a fronteggiare le crisi, esistono eccome. Bisogna averne contezza, e soprattutto deve esistere la volontà politica indispensabile per valorizzarli, a beneficio dei cittadini e delle comunità.

Guy Verhofstadt, politico Belga di orientamento liberale, nonché rappresentante del Parlamento Europeo nei negoziati Brexit, ha dichiarato in un’intervista:

“Voglio ricordare un libro di due economisti e scienziati politici americano-britannici, Daron Acemoglu e James Robinson, pubblicato nel 2012, «Perché le nazioni falliscono?». La loro tesi è tanto semplice quanto geniale. Le nazioni, e per estensione ogni grande autorità pubblica, falliscono, quando sono guidate da cattive istituzioni. Perché le cattive istituzioni portano a un cattivo governo. E il cattivo governo porta a cattivi risultati, quindi sempre più sofferenza. Al contrario, le istituzioni buone producono un buon governo e migliori risultati, quindi meno sofferenza”.

Non si tratta di “ottenere la testa” dei Ministri, per riprendere la riflessione de ‘Le Figaro’, bensì di interrogarci schiettamente: la prossima volta che succederà di nuovo, cosa cambierà? Da questa specifica risposta dipende la gestione delle crisi di domani. Questa riflessione sarà forse meno pubblicizzata della caccia ai funzionari responsabili, che sicuramente avverrà (perlomeno in Francia…), ma è decisamente molto più importante.

Ritengo che su questi temi debba interrogarsi anche l’Italia, assai velocemente e senza attendere la fine di questa emergenza: in primo luogo perchè diversamente la paura da parte della popolazione – in parte indotta proprio dalla comunicazione del Governo, inizialmente mal modulata – rischia di diventare rabbia ed esasperazione e di sfociare in violenza; in secondo luogo, perchè la prossima crisi di questo tipo, ad esempio quella relativa ai contagi di ritorno – quando l’Italia sarà uscita dal lockdown, ma i partner UE, potenziali esportatori di nuovi contagi, non ancora – è letteralmente dietro l’angolo.

Aggiornamento (13/04/2020 e 15/04/2020): agli inizi del mese di aprile, Luca Degani, presidente di Uneba, l’associazione di categoria che raggruppa circa 400 case di riposo lombarde, in un’intervista al Quotidiano del Sud ha dichiarato: “Chiederci di ospitare pazienti con i sintomi del Covid 19 è stato come accendere un cerino in un pagliaio: quella delibera della giunta regionale l’abbiamo riletta due volte, non volevamo credere che dalla Regione Lombardia potesse arrivarci una richiesta così folle”. A seguito di queste dirompenti dichiarazioni, riprese nei giorni successivi da molti mass-media nazionali, sono state aperte due inchieste penali per omicidio ed epidemia colposa, in relazione all’improprio confinamento dei contagiati Covid nelle case di riposo per anziani, sia da parte della Magistratura di Milano, con iscrizione nel registro degli indagati del Direttore del Pio Albergo Trivulzio, che anche da parte della Magistratura di Prato. Peraltro, anche la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha denunciato pubblicamente la mancanza di dati sull’esatta diffusione dell’epidemia, la gestione confusa da parte delle istituzioni delle Residenze Socio-Assistenziali e dei centri diurni per anziani, la mancata fornitura di protezioni individuali ai medici del territorio, la pressoché totale assenza delle attività di igiene pubblica, e la mancata esecuzione dei tamponi agli operatori sanitari. Nel frattempo, ci si avvicina alla fase due, quella della graduale riapertura delle attività produttive. Le Regioni italiane, consce della necessità e del valore di un efficace e omogeneo coordinamento su tutto il territorio nazionale (sic!), procedono come segue: Piemonte, Lombardia e Trentino non riaprono, Veneto e Lazio avviano una fase di lockdown parziale, in Liguria e Friuli sì alla cura degli orti, riparte l’Emilia Romagna, in Toscana negozi aperti ma con barriere tra commercianti e clienti, in Trentino sì agli spostamenti per incontrare i parenti stretti, e in Campania aperti i negozi di abbigliamento per i bimbi ma non permessa la consegna del cibo a domicilio. To be continued…

Aggiornamento (04/09, 08/09 e 15/09/2020): dopo una lunga e intensa battaglia legale avviata dalla Fondazione Einaudi, con malcelata riottosità il Governo Conte ha deciso – solo a fronte di un ingiunzione in tal senso della Magistratura – di rendere pubblica la mole di documenti secretati relativi alla gestione dell’emergenza pandemica Coronavirus. Dall’analisi dei documenti emerge come già nella riunione del 7 febbraio 2020 presso la Protezione Civile, un mese quindi prima della dichiarazione di lockdown, la scuola fosse tema di grande preoccupazione per le istituzioni coinvolte nelle analisi di scenario relative alla pandemia. In generale, sulla base di quanto reso noto dai mass-media ma anche più semplicemente analizzando i verbali del CTS liberamente consultabili online, il Comitato Tecnico-Scientifico di esperti riuniti da Giuseppe Conte, è possibile farsi un’idea della scarsa univocità di vedute e della relativa confusione che hanno caratterizzato la gestione dell’emergenza. È appena utile evidenziare come la secretazione dei verbali sia state decisa – come confermato dalla Magistratura – in netto esubero di competenze da parte dell’autorità preposta – in ultima analisi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte – nonchè in violazione delle più elementari regole di trasparenza e accountability che regolano il governo della cosa pubblica. Ma di dichiarazioni non genuine non si è reso colpevole solo il PdC Conte: anche il Ministro della Salute Roberto Speranza ha sempre con decisione negato l’esistenza di un Piano Sanitario Nazionale per la gestione dell’emergenza, piano la cui esistenza fu svelata già in 21 aprile, in un intervista al Corriere della Sera al Direttore generale per la Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, intervista che scatenò una bufera politica. Un documento di 40 pagine, con tre scenari di rischio, grafici e tabelle per mettere a punto le misure contro l’epidemia da coronavirus, redatto il 19 febbraio, con stesura finale datata 22 febbraio 2020, 15 giorni prima della dichiarazione di lockdown. L’obiettivo del documento era dichiarato con chiarezza: «Garantire un’adeguata gestione dell’infezione in ambito territoriale e ospedaliero senza compromettere la continuità assistenziale, razionalizzando l’accesso alle cure, per garantire l’uso ottimale delle risorse. L’erogazione di cure appropriate ridurrà la morbilità e la mortalità attenuando gli effetti della pandemia». Il dossier – secondo quanto riportato dal Corriere della Sera – fissava le priorità: scorte adeguate di mascherine, tute e guanti, e maggiore disponibilità dei posti in terapia intensiva. Piano non solo disatteso completamente nei suoi contenuti, ma poi inspiegabilmente (sic!) di fatto secretato dal Governo e – con scelta assai discutibile – non condiviso neppure con gli Enti Locali che erano in prima linea nella gestione dell’emergenza.

Aggiornamento (08/11/2020): l’Italia, come anche altri Paesi, è ripiombata agli inizi di novembre nell’incubo del lockdown, arrivando drammaticamente impreparata alla seconda ondata di contagi da Coronavirus. La domanda che si è alzata a gran voce da più parti, è com’è stato possibile perdere così tanto tempo – l’intera estate – per elaborare un piano efficace di contrasto all’emergenza, che a tutt’oggi manca o comunque non è applicato, con il risultato che il Governo Conte è nuovamente sotto tiro. Gli analisti hanno sintetizzato le sconcertanti carenze nei seguenti punti: pochi i tamponi effettuati d’estate; è mancato il rafforzamento dei presidi medici territoriali e detta rete dei Medici di base; le attrezzature mediche sono ancora insufficienti; la necessità di dotare gli studenti di strumenti digitali è stata ignorata (però sono stati spesi soldi per un “bonus monopattino”…); del potenziamento dei trasporti pubblici locali non c’è traccia, e mentre i bus continuano a circolare pienissimi, ben oltre le capienze consentite, si chiudono tutti i musei e le mostre, luoghi rispetto a quali non vi è alcuna evidenza scientifica di rischio contagio; non c’è traccia della creazione di “Covid-hotel” o di altre strutture per il ricovero dei malati Covid a bassa intensità, così da non saturare le strutture ospedaliere, che sono nuovamente sovraccariche come a marzo scorso; nelle classi, non vengono applicate le più elementari misure di sicurezza (distanziamento minimo, misurazione sistematica della temperatura, protocolli di gestione dei soggetti positivi non uniformi tra le diverse scuole, etc); il tracciamento tramite Immuni non funziona su telefoni mobili che abbiano più di 7 anni, e comunque sia la App è stata scaricata solo da 9 milioni di italiani, ben sotto la soglia minima che ne avrebbe decretato l’efficacia, e via discorrendo. Inoltre, sul sistema di lockdown “a zone” (rosse, arancioni e gialle) scattato pochi giorni fa, che in astratto parrebbe anche una soluzione intelligente, scricchiola fin dall’inizio, e su di esso non vi è uniforme accordo tra Governo centrale e Regioni, nonostante lo schema sia stato elaborato (pare) a maggio (e si sia ora a novembre inoltrato): un’altra occasione persa di fare un buon lavoro nell’interesse del Paese. Mentre l’Italia patisce nuovamente una tragica ondata di decessi, probabilmente in parte evitabili con meno imperizia e inadeguatezza da parte della nostra impresentabile classe politica, un’unica buona notizia: è stato pubblicato su Nature Human Behavior un interessante paper che pone le basi metodologiche per una scienza dell'”infodemiologia”. Pare infatti che in molti paesi – Italia inclusa – all’aumentare della diffusione del contagio le persone tendano a spostarsi verso le forme di informazione più affidabili abbassando così il rischio infodemico, una buona notizia, tra le tante molto preoccupanti che ci rattristano in questo difficile periodo…

Aggiornamento (20/03/2021): mentre – da poche settimane insediato il Governo Draghi – in Italia si procede con un nuovo lockdown Pasquale, senza sostanziale discontinuità con le inadeguatezze del Governo Conte, il prestigioso quotidiano britannico The Guardian pubblica un’inchiesta, ben documentata, dal titolo “L’Italia ha ingannato l’OMS sulla propria capacità di risposta alla pandemia, settimane prima dello scoppio dell’epidemia di Covid”, secondo la quale il Governo italiano ad inizi 2020 avrebbe mentito all’OMS dichiarando che “Il meccanismo di coordinamento della risposta alle emergenze del settore sanitario e il sistema di gestione degli incidenti collegati a un centro operativo nazionale per le emergenze, sono stati testati e aggiornati regolarmente”. Affermazioni false e prive di riscontri, come i fatti hanno poi successivamente dimostrato. Pochi giorni prima dell’uscita del Guardian, avevo a mia volta preso la parola con un duro articolo di condanna sulle responsabilità dell’ex Premier Giuseppe Conte e della Sua squadra, che potete leggere qui. La speranza è che la Magistratura possa prima o poi fare chiarezza, fosse anche solo per rispetto alle famiglie dei defunti…

Aggiornamento (23/04/2021): Covid: De Rita (Censis), comunicazione disordinata con forte carica emotiva. (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 23 apr – “La scelta che e’ stata fatta durante la pandemia e’ stata quella di privilegiare una comunicazione disordinata e a forte carica emotiva, sacrificando flussi di informazione affidabili e di qualita’”. Lo ha detto Giuseppe De Rita, presidente del Censis presentando il Rapporto Ital Communications-Censis, “Disinformazione e fake news durante la pandemia: il ruolo delle agenzie di comunicazione”. Secondo De Rita, fin dall’inizio “è mancata la consapevolezza di informare e non solo di emozionare. “Tutto e’ stato giocato sulle emozioni – ha aggiunto – anche le comunicazioni delle prossime aperture, se ci saranno, si muovono in un’onda emozionale e ciò è pericoloso per la democrazia, perche’ non si governa mettendo da parte l’informazione”. Per un italiano su due (49,7%) la comunicazione sul Covid-19 è stata confusa, per il 39,5% ansiogena (un dato che sale al 50,7% tra i piu’ giovani), per il 34,7% eccessiva e solo per il 13,9% della popolazione equilibrata (…) Sono stati 50 milioni gli italiani, pari al 99,4% degli adulti, a cercare informazioni sulla pandemia da diverse fonti. Al primo posto, 38 milioni di italiani hanno cercato informazioni sul Covid-19 sui media tradizionali, come televisione, radio, stampa. Seguono i siti internet di fonte ufficiale, primi tra tutti quelli della Protezione Civile e dell’Istituto superiore della sanita’ (26 milioni) mentre al terzo posto ci sono i 15 milioni di italiani che hanno consultato i social network. Al medico di medicina generale si e’ rivolto un italiano su quattro (12,6 milioni) mentre 300mila persone sono rimaste completamente fuori da qualunque informazione.=

Se hai trovato interessante questo articolo puoi leggere anche:

- Dati (e date) alla mano, ecco perché imparare dalla lezione di Taiwan

- Nuova analisi internazionale sulla gestione Codvid-19: Italia “maglia nera” nelle strategie di gestione della pandemia

- Covid, “Le colpe di Conte e dei giallorossi”: il dossier con tutti gli errori

Sitografia/Bibliografia

- AA VV; Carta di Rieti, Italia, 2019

- Alfieri M., P.; L’eccezione. La vita com’era: Svezia tutta aperta, Avvenire, 01/04/2020

- Angius, R; Coluccini, R; Il controllo dei contatti è uno degli strumenti per contenere il contagio. Il ministero dell’Innovazione cerca soluzioni. Wired ha studiato quelle già pronte in Italia, Wired Italia, 24/03/2020

- Anzaldi, M.; Ancora ansiogene dirette notturne, neanche la bocciatura del Ny Times insegna qualcosa a Conte, Huffington Post, 22/03/2020

- Barbone, D.; Running, il divieto può essere una soluzione? Il parere di tre esperti, La Gazzetta dello sport, 18/03/2020

- Baroncini, G.; Coronavirus, 3.858 casi in Italia. Borrelli: “Tasso di mortalità al 4%”, it, 05/03/2020

- Bassetti, M.; Estratto dell’intervento a Linea Notte del 15/03/2020

- Becarelli, R.; dichiarazione per l’articolo a cura di Poma L., 23/03/2020

- Bevilacqua, G.; La Comunicazione scientifica: il delicato rapporto tra scienza, media e pubblico., Memorie descrittive della carta geologia d’Italia, 2014: 387-390

- Birolini, M; Coronavirus. A Bergamo il giallo dei focolai, Avvenire, 31/03/2020

- Bocci, M; Online i verbali del Cts: “Il piano anti-Covid va tenuto segreto”, La Repubblica, 04/09/2020

- Boin, A., ‘t Hart, P., Stern, E., & Sundelius, B. (2016). The Politics of Crisis Management: Public Leadership under Pressure, Cambridge University Press, doi:10.1017/9781316339756

- Brusaferro, S.; Coronavirus, l’Iss: 81 anni l’età media dei morti in Italia. Due su tre con altre patologie, La Repubblica, 05/03/2020

- Cerami, G; La paura sta diventando rabbia, Huffington Post, 27/03/2020

- Chan-kyong, P.; Coronavirus: South Korea’s infection rate falls without citywide lockdowns like China, Italy, This week in Asia, 10/03/2020

- Chao Deng, C. e Cheng, J.; Coronavirus Spreads Across China as Confirmed Cases Triple, Wall Street Journal, 22/01/2020

- Colombo, E. M.; Ecco perché per il governo Conte è gennaio “il più crudele dei mesi”, Tiscali News, 30/12/2019

- voce Comunicazione pubblica della scienza, Wikipedia.it, l’enciclopedia libera

- D’Ambros, C., Crisanti: “Epidemia di coronavirus in Italia? Numeri inesatti. Male contenimento e monitoraggio di positivi’’, Globalist Syndication, 22/03/2020

- De Angelis, A.; Presidente, esca dal format, Huffington Post, 19/03/2020

- De Bac, M.; Coronavirus, il medico sportivo: «No alla corsa anche da soli. È un rischio», Corriere della sera, 20/03/2020

- Di Corinto, A.; La sorveglianza elettronica non è la risposta al coronavirus, it, 23/03/2020

- Di Mascio, M; Quarantena fuori casa e accelerazione sui farmaci, ScienzainRete, 21/03/20

- Ditta, A; “Non vogliamo leggere le tue cazzate”: così rispose Regione Lombardia il 22 febbraio alla segnalazione di creare ospedali da Covid-19 per fermare il contagio, TPI, 25/03/20

- Dotti, G; Il sistema delle regioni rosse, arancioni e gialle scricchiola già in partenza, Wired, 05/10/2020

- Dotti G., Post di Facebook, 22/03/2020

- European Union External Action, Special report: disinformation on the Coronavirus – Short Assesmenent of the Information Environment, EEAS UE, marzo 2020

- Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, FROMCeO Lombardia, Nuova lettera indirizzata ai vertici della sanità lombarda, 06/04/2020

- Fondazione Einaudi, I verbali del Comitato Tecnico ScientificoCOVID19 , www.fondazioneluigieinaudi.it, 06/08/2020

- Ferla, V.; Dalla crisi del coronavirus si esce in tre modi: digitale, digitale, digitale, Creatoridifuturo.it 16/03/2020

- Ferrigolo, A; “Un errore fare i tamponi agli asintomatici”, dice Walter Ricciardi, redazione AGI, 27/02/2020

- Fusar Poli, G.; Tamponi “a cerchi concentrici”: si allarga il maxi-progetto regionale per combattere il Coronavirus, Padova Oggi, 23/03/2020

- Galici, F.; Bufera per la diretta di Conte: “Improvvisa e crea confusione”, Ilgiornale.it, 22/03/2020

- Gallotti, R, et altri; Assessing the risks of ‘infodemics’ in response to COVID-19 epidemics, Nature Human Behaviour, 29/10/2020

- Galluccio, G.; Coronavirus, l’esperto: “Ecco perché è meglio restare in casa, quanti sono i potenziali contagi”, Liberoquotidiano,it, 29/02/2020

- Gaudenzi, A.; Tre giorni per le migliori app di telemedicina. Il nuovo appello del Ministero dell’Innovazione, it, 24/03/2020

- Ginnattasio, M.; Coronavirus, Sala: «Preso l’hotel Michelangelo per chi dovrà stare in quarantena». E ne seguiranno altri, Corriere della sera, 22/03/2020

- Giuffrida, A; Italy ‘misled WHO on pandemic readiness’ weeks before Covid outbreak, The Guardian, 22/02/2021

- Giuseppe Conte – sezione “Controversie”, Wikipedia l’enciclopedia libera

- Giuseppe Conte, sezione “Pubblicazioni”, Wikipedia l’enciclopedia libera

- Guerzoni, M; Coronavirus, «Da gennaio c’è un piano segreto: troppo drammatico per dirlo», Corriere della Sera, 21/04/2020

- Guerzoni, M; Covid, ecco il piano segreto del governo: i tre scenari delineati a febbraio, Corriere della Sera, 08/09/2020