L'innovazione a portata di PMI

Nell’ecosistema delle PMI italiane, un esercito di quasi 800mila medie, piccole e micro imprese, ve ne sono alcune che hanno saputo ben posizionarsi nel mercato affinando modelli di business performanti e redditizi.

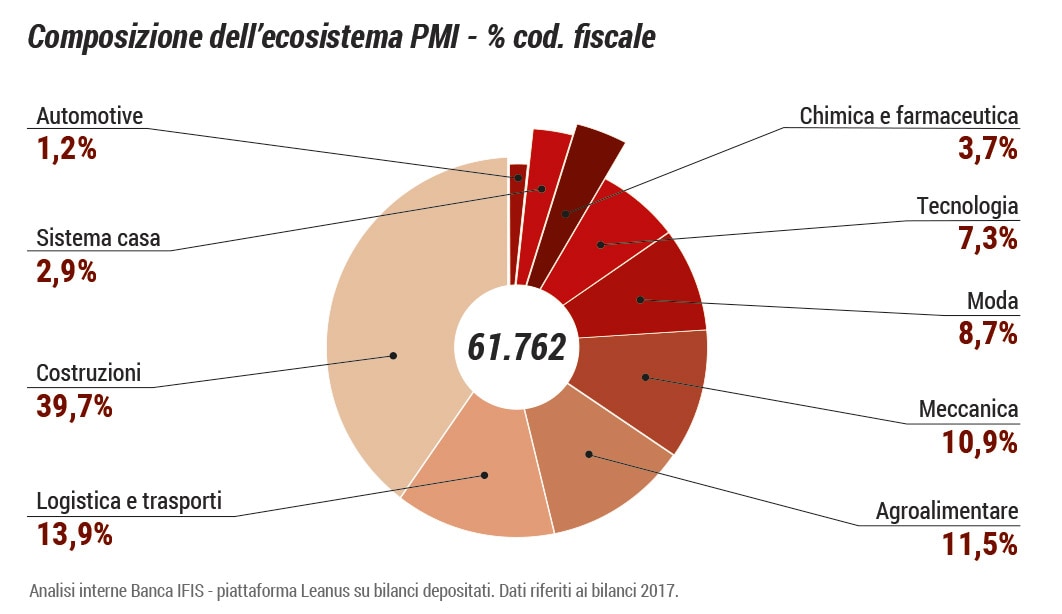

Il rapporto semestrale Market Watch PMI, elaborato dall’Ufficio Studi di Banca IFIS su un campione di 62mila aziende con ricavi fino a 50 milioni e massimo 250 dipendenti, ha studiato le realtà imprenditoriali più dinamiche: quelle che stanno guidando lo sviluppo dell’economia e del tessuto sociale italiano, da Industria 4.0 allo smart agrifood, dalle smart city alla sharing economy.

L’analisi, condotta quest’anno anche grazie alle nuove tecniche di web listening e agli algoritmi del machine learning, è focalizzata su nove settori produttivi del Made in Italy (agroalimentare, automotive, chimica e farmaceutica, costruzioni, logistica e trasporti, meccanica, moda, sistema casa, tecnologia) e ha evidenziato, tra i web trend, due sfide significative: la trasformazione digitale e la sostenibilità, chiamando in causa il Pubblico, con la “P” maiuscola nell’azione di supporto al cambiamento.

Entrando nel dettaglio delle righe di bilancio, il campione di imprese ha riportato dal 2016 al 2018 una crescita dei ricavi del 7,8% e degli investimenti in valore assoluto del 4,6%, registrando un incremento del 9,5% alla voce autofinanziamento, sintomo di una maggiore liquidità. Di queste imprese, lo studio ha messo in luce un sottoinsieme virtuoso caratterizzato da ritmi di sviluppo superiori al 20% l’anno e investimenti da 3 a 5 volte superiori rispetto alla media delle PMI.

Queste PMI sono in tutto 1.100. Sono le imprese “stellari”.

Meccanica e Tecnologia si confermano i comparti a maggiore crescita in termini di variazione media annua dei ricavi (rispettivamente del 7,2% e del 6,7%) e sostenibilità finanziaria. Risultati che, si legge nello studio, sono giustificabili anche grazie agli investimenti fatti nel biennio 2016-2018 (con una crescita composita annua del 7,1% e del 10,5%) e con la capacità di remunerare il capitale, ovvero con un ROE (Return on Equity) del 13,4% e del 14,8% rispettivamente.

Il Fattore (I) Innovazione

L’innovazione, e quindi la volontà delle imprese di investire per migliorare e rendere più efficienti processi e prodotti, è una delle leve vincenti per uno sviluppo sostenibile nel medio lungo periodo. Una delle sfide più grandi per la maggior parte delle aziende è inoltre rappresentata dalla capacità di acquisire un vantaggio competitivo sul mercato e una delle preziose fonti è proprio il web. Analizzare una mole imponente di dati è tuttavia un impegno fuori misura per molte PMI. Eppure si tratta di informazioni di “intelligenza” utili a pianificare e definire le strategie di business. Per questo è nato “Fattore I”, un progetto che Banca IFIS ha lanciato a maggio 2019 in partnership con l’Università Ca’ Foscari e che riflette la volontà della Banca di fornire nuove, utili e interessanti informazioni alle imprese. Fattore I è anche un format inedito di storytelling che mette in primo piano persone e territori alla scoperta delle realtà del Made in Italy e del “fattore”, ovvero di quel “quid” che determina il successo di un’impresa.

“Fattore I” è dunque il racconto dell’Italia che lavora, innova e produce, che vuole far emergere le PMI italiane di qualità, le imprese che costituiscono il vero motore dello sviluppo del Paese e trae fondamento dalla conoscenza del mercato di Banca IFIS, dal rapporto che l’istituto di credito ha consolidato negli anni con gli imprenditori per offrire loro soluzioni su misura, anche alla più piccola realtà locale

Il percorso itinerante di “Fattore I” tocca tutte le province d’Italia e apre le porte delle imprese per scoprirne i volti, le storie, le intuizioni. Le storie delle PMI “stellari” diventano così una guida per chi vuole fare nuova impresa. Il progetto di ricerca a puntate è a portata di social e narrato sul portale web di Banca IFIS in un format multimediale che coniuga testo, video, foto, voce.

Tra le realtà già a bordo del progetto: Innate, azienda di produzione cosmetica, Terre Gaie, impresa vitivinicola padovana, Pastificio Gaetarelli, realtà bresciana da 5 milioni di euro di fatturato con il pallino della sostenibilità, la leccese Gianel Shoes che produce sneakers per Dolce e Gabbana, la massese Matec che progetta e realizza impianti di depurazione e filtrazione di acque reflue e la brianzola Gestlabs che lavora sull’identificazione e la correzione della difettosità dei processi di produzione. Tutte imprese con il “Fattore I”.