Google ed internet si evolvono giorno dopo giorno, ma le cattive tattiche SEO, per non dire le strategie di ottimizzazione ormai obsolete, proliferano come se fossero ancora vincenti.

Ma la cosa peggiore di tutto ciò è che queste tecniche continuano inesorabili a fare danni e a decimare le pagine web, le classifiche di ricerca, il traffico e le conversioni perché gli stessi proprietari di siti web non sanno che ormai non funzionano più da anni.

Sette strategie SEO da abbandonare per sempre

Danny Goodwin insieme a Julia McCoy, CEO di Express Writers, durante un seminario di approfondimento sulla SEO hanno discusso delle più comuni tecniche SEO “cattive” che stanno ancora imperando in tutto il web. Durante l’incontro sono emersi molti punti focali, dei quali riportiamo i punti più salienti.

Ma prima di passare all’elenco è sempre bene ricordare il fulcro di tutto il ragionamento che andremo a fare: Google è Pro-Utente, e quindi è da irresponsabili non preoccuparsi di come esso recepisca il singolo sito web ed omettere da qualsiasi strategia di visibilità le pratiche Google-friendly.

Spesso si vedono on-line bellissimi siti (graficamente parlando) che sono completamenti sbagliati se si analizzano con gli occhi di Google. Online esistono tantissimi tool che fanno SEO audit (alcuni anche gratuiti) ed il loro utilizzo è sempre consigliato per capire gli errori commessi fino ad oggi.

Sette cattive tattiche SEO che Google odia davvero

Usare la parola chiave in modo obsoleto e forzato.

Anni fa era comune vedere contenuti multipli, all’interno dello stesso sito web, che puntavano alla stessa parola chiave.

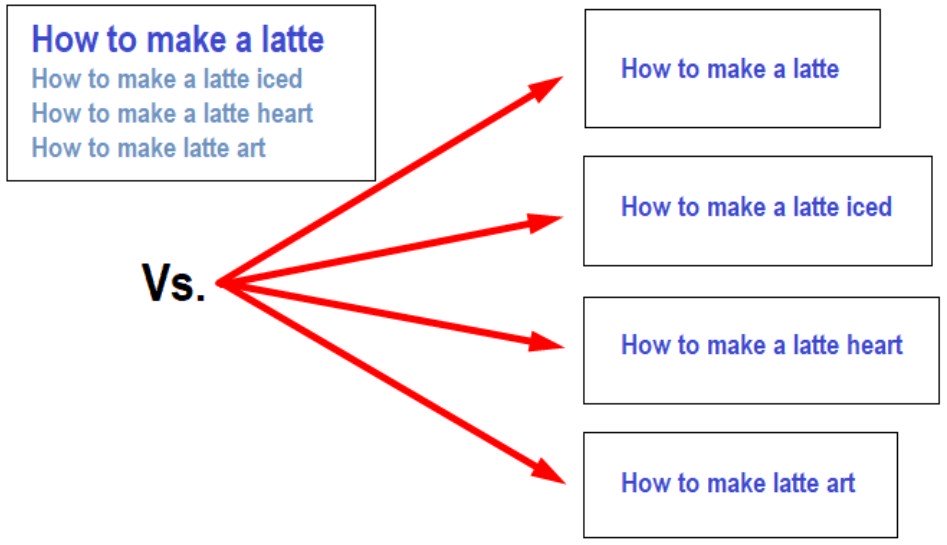

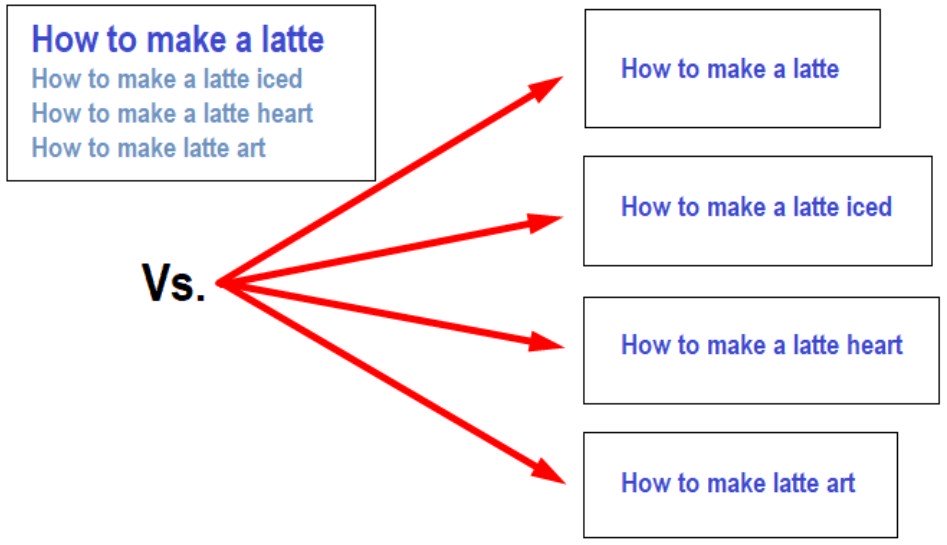

Leggendo lo schema sopra si capisce subito come la keyword “come fare il latte” possa generare più risultati diversi tra loro. Oggi, se dovessimo separare le parole chiave correlate come questa in più contenuti ignoreremmo l’importanza della ricerca semantica che guarda all’intero argomento di una pagina piuttosto che alle ripetute istanze di parole chiave per determinare la rilevanza per l’utente.

Creare troppo contenuto intorno a parole chiave simili può anche cannibalizzare il posizionamento delle parole chiave e penalizzare anche un intero sito web.

Per ovviare a tutto ciò la soluzione è semplice, perché basta incorporare naturalmente i sinonimi della parola chiave all’interno del contenuto completo.

Sviluppare solo contenuti brevi, sottili e non esaustivi.

Anche se il contenuto breve trova all’interno di un progetto online la sua giusta connotazione, certamente se lo si vuole adottare in ottica SEO la scelta risulterà sbagliata.

Molti studi hanno confermato che il contenuto più condiviso e quello che si classifica meglio nei risultati dei motori di ricerca è quello in forma lunga (1.900-3.000 parole).

BuzzSumo ha analizzato più di 100 milioni di articoli. I messaggi più condivisi erano in forma lunga.

Backlinko ha studiato 1 milione di blog, e ha trovato 1.900-2.000 word post nella parte alta della SERP di Google.

Pubblicare contenuti in modo random invece che in modo coerente

Pubblicando contenuti in modo coerente alimenterà la “sete” di Google, che vedendo contenuto sempre nuovo ed aggiornato premierà il progetto web nel suo complesso.

HubSpot ha esaminato i dati sulla frequenza di blogging di oltre 13.500 marketer e agenzie. Coloro che hanno scritto più di 16 volte al mese hanno guadagnato più traffico e più contatti.

Impostare un programma di blogging, pubblicare in modo coerente e regolare aiuterà a costruire una folta libreria di contenuti. L’importante è evitare di scrivere per fare quantità, assicurandoci di non perdere mai la qualità nel processo.

Dare priorità alla quantità prima della qualità

Il contenuto è il re di qualsiasi sito web, ed è per questo motivo che Google ha a cuore la qualità dei contenuti. Contenuti scritti male, contenuti senza valore non contribuiscono alla scalata delle classifiche di alto livello.

Secondo le Google Quality Rater Guidelines, Google dice che le pagine con la massima qualità:

- Raggiungono uno scopo prefissato.

- Dimostrare un alto livello di E-A-T (competenza, autorevolezza e affidabilità).

Ecco perché è fondamentale concentrarsi sulla creazione di contenuti migliori, andando, ad esempio, a scriverne di migliori rispetto ai risultati già esistenti tra i primi cinque nella prima pagina di Google.

Pubblicare contenuti duplicati

Secondo uno studio di SEMrush su oltre 100.000 siti web, uno degli errori SEO più comuni è la duplicazione dei contenuti.

Ecco allora l’importanza di utilizzare dei programmi online che controllino l’autenticità del contenuto duplicato e che segnalino le pagine simili.

Lo scopo di questa operazione è quella di riscrivere tutte le pagine che hanno un’alta percentuale di corrispondenza, con l’obiettivo finale di ottenere una corrispondenza dello 0%.

Acquistare link

L’acquisto di link è espressamente vietato e penalizzato da Google. Oggi è una tecnica non solo obsoleta ma altamente penalizzante. Nel forum per i webmaster di Google, Google dice che l’acquisto o la vendita di link può essere considerato parte di uno schema di link e una violazione delle linee guida per i webmaster di Google.

Questo perché Google considera ogni link ad un sito web essenzialmente come un “voto di fiducia” e se si acquistano (e Google lo scopre) si perde la sua fiducia.

L’acquisizione deve essere invece naturale e perché avvenga nel miglior modo possibile bisogna diventare una risorsa conosciuta che le persone amano, di cui si fidano e a cui si collegano. Questo richiede tempo e impegno.

Un esempio è Express Writers che in otto anni non ha mai cercato un link. La qualità dei contenuti, l’originalità del pensiero e la rilevanza per il proprio pubblico sono sempre stati al primo posto.

Dimenticare le recensioni dei consumatori o ottenerne di false

Il settanta per cento dei consumatori oggi controlla l’azienda e le recensioni dei prodotti da essa venduti prima di effettuare un acquisto online.

Uno studio del Washington Post ha scoperto che il 61% delle recensioni di elettronica su Amazon sono false.

Per ovviare a tali pratiche poco redditizie e alla penalizzanti sul lungo termine sarebbe sempre bene chiedere ai clienti soddisfatti di lasciare una recensione non solo sul sito web ma anche sui social media o sulla piattaforma più utilizzata (BBB, Yelp, Amazon).

Lista di cose da non fare in una strategia SEO

Riepilogando quanto finora detto ecco le principali cose da non fare in una strategia SEO:

- Non creare troppi contenuti intorno a parole chiave simili ma incorporare naturalmente parole chiave sinonimi.

- Non creare contenuti brevi e sottili. Un contenuto completo guadagna più menzioni, condivisioni e classifiche.

- Non pubblicare contenuti in modo erratico ma seguire una pianificazione dei contenuti.

- Non anteporre la quantità alla qualità. Concentrarsi sulla creazione di contenuti migliori di quelli già presenti nella top 5 di Google.

- Non pubblicare contenuti duplicati e verificare l’originalità di quelli già pubblicati.

- Non comprare link ma creare contenuti che generino link spontanei.

- Non dimenticare le recensioni dei clienti, ma soprattutto non pubblicare recensioni false.

Domande e risposte più significative

Abbiamo estrapolato solo alcune delle domande dei partecipanti al webinar alle quali Julia McCoy ha risposto:

D: Quali strumenti SEO/contenuto utilizzi?

R: KWFinder di Mangools è il mio strumento di ricerca per parole chiave preferite. Lo uso almeno 3 volte a settimana! Il mio go-to secondario è SEMrush (specialmente amando il loro Keyword Magic Tool). Per la ricerca di contenuti e la scoperta di argomenti caldi amo BuzzSumo.

D: Quali sono i tuoi pensieri sui post del blog in forma lunga (5-8 mila parole)?

R: Unbounce ha costruito l’inizio di un impero da 7 milioni di dollari con una guida massiccia di 13.000 parole! Dipende dai tuoi obiettivi, da dove stai pubblicando e da chi. (Unbounce ha pubblicato la propria guida come guest post su Moz, che è stata una mossa molto intelligente, e l’argomento era rivolto solo ai lettori di Moz, che allora era composto da decine di migliaia di principianti che volevano capire la SEO).

Non sottovalutate il potere dei contenuti lunghi, si tratta di quale sia l’obiettivo, quanto sia mirato al pubblico e se l’argomento è davvero adatto per una “guida finale”.

L’attenzione è sempre più bassa, e non tutti hanno voglia di leggere una guida completa.

Spesso è utile convertirla in un PDF scaricabile, perfetto per fare list-building, o da utilizzare per i social media da pianificare su Twitter, LinkedIn, ecc, anche attraverso campagne e-mail, funnel, ecc.

D: Il webinar ha coperto principalmente i blog. Che ne dici dei prodotti? Molti prodotti sono simili tra loro, quindi il contenuto diventa “per forza” duplicato. Come si fa ad evitarlo?

R: Il contenuto unico, 100% originale e ben scritto (creativo, accattivante, dettagliato, dettagliato, accurato alle specifiche del prodotto) è la chiave per un prodotto di alto livello.