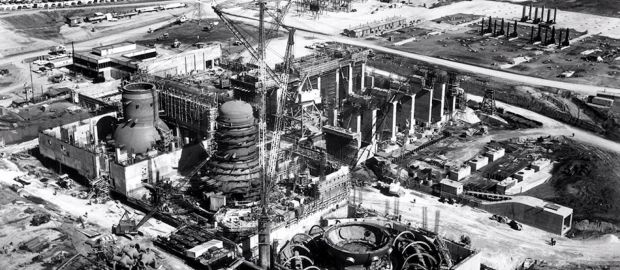

A suo tempo non ha quindi potuto fare a meno di seguire con estrema attenzione notizie, commenti e documenti sul disastro del sito nucleare Dai-ichi TEPCO a

Fukushima; su Wikipedia italiana si trova

un discreto riassunto ufficiale degli eventi e delle principali questioni tecniche sottostanti. Googlando in inglese si trova moltissimo materiale, anche originale, molto più tecnico e spesso più completo.

Pochi giorni or sono, Cassandra ha avuto il tardivo

piacere di leggere, in occasione dell’

anniversario del disastro, diversi articoli

commemorativi non tecnici come

questo che iniziava:

“L’11 marzo del 2011, la costa settentrionale del Giappone fu colpita da un sisma di magnitudo 9, che generò il violentissimo tsunami e l’incidente alla centrale nucleare di Dai-ichi di Fukushima”.

Cassandra è rimasta positivamente colpita dalla sintesi di questo incipit, molto più chiaro e corretto di tanti altri, che solo dell’

incidente fanno menzione; tanto colpita da farle sentire la necessità di esternare una correzione, anzi un completamento di questa descrizione.

Fukushima è stata un’apocalisse in più fasi, ma come nell’

Apocalisse di Giovanni, i Cavalieri sono quattro e non tre.

Terremoto e

maremoto sono stati i primi due cavalieri. Il terzo non è stato un generico

incidente nucleare, ma il gravissimo danneggiamento di un grande impianto nucleare, tanto solido quanto vecchio, progettato e costruito da 60 a 40 anni or sono, danneggiamento che tuttavia da solo non sarebbe bastato a scatenare l’apocalisse.

Per scatenarla è stato necessario l’intervento di un quarto Cavaliere, quello che Giovanni chiama

Morte, in questo caso rappresentato dall’incapacità gestionale e dall’attaccamento ai soldi dimostrata in più occasioni dai gestori dell’impianto di Dai-ichi.

Una pillola di tecnica è necessaria prima di andare avanti. Il combustibile di un

reattore nucleare appena spento continua a produrre circa un centesimo della sua potenza massima emettendo calore, produzione che decresce gradualmente in un periodo di diverse settimane.

E’ un calore di origine non chimica ma nucleare, e perciò inestinguibile e inarrestabile, che non richiede ossigeno o altri comburenti, che non può essere fermato. Può far raggiungere al combustibile temperature illimitate, anche fino alla sua vaporizzazione e oltre.

L’unica possibilità di limitare la temperatura del combustibile, molto semplice in verità, è raffreddarlo; il raffreddamento deve essere sempre garantito, e tutta la progettazione dei reattori nucleari è fatta avendo ben chiaro questo problema.

Durante il terremoto, i sistemi automatici hanno spento senza danni i reattori in quel momento attivi (3 su 6), e le pompe di raffreddamento hanno cominciato a funzionare regolarmente. Ma il terremoto aveva interrotto la produzione di energia elettrica, quindi partirono i generatori diesel di emergenza, che continuarono a far funzionare le pompe di raffreddamento.

Poi è arrivato il maremoto, più alto di tutti quelli registrati negli ultimi tre secoli, che superata la diga posta a protezione dei generatori diesel, li ha spazzati via. Le pompe si sono fermate e la temperatura del combustibile dei reattori, sia funzionanti che spenti, ha cominciato ad aumentare.

In questo stato, lo ricorderete, è passato più di un giorno, poi gli edifici dei reattori hanno cominciato a esplodere a uno a uno, a causa dell’idrogeno sprigionato dal contatto tra acqua e combustibile fuso.

Anche se sembra strano dirlo così, perché il combustibile per fondere ci ha messo così tanto? Senza raffreddamento doveva succedere in un tempo molto minore.

La ricostruzione di quanto fatto in quelle ore è piuttosto confusa, e su parecchie cose ci sono versioni contraddittorie. Gli scambi di posta elettronica, vedi caso, sono stati dichiarati ufficialmente persi, e nei processi svolti in Giappone sostanzialmente non è stato condannato nessuno. Su molte cose avvenute nelle prime 48 ore si può essere sicuri solo di quanto verificabile a posteriori.

Esistono comunque molti “pare” e “si dice” assai condivisi dalla comunità tecnica. Pare che durante i primi tentativi di ripristino del raffreddamento, siano stati installati con successo dei generatori diesel trasportabili, ma che successivamente nessuno abbia rifornito i loro serbatoi di gasolio, provocandone l’arresto.

Pare anche che Tepco, il gestore dell’impianto, nei primi due giorni del disastro sia stata sostanzialmente muta verso l’esterno.

Si dice che, alla faccia dell’aplomb e del rispetto delle gerarchie tipico dei giapponesi, il secondo giorno l’allora premier giapponese Naoto Kan abbia fatto irruzione nella sala del CDA di Tepco urlando: “Ditemi cosa sta succedendo”. Decisamente irrituale, soprattutto in Giappone, ma una buon misura non solo del livello di confusione del momento, ma anche delle cose inconfessabili e degli scaricabarile in corso.

E’ certo e documentato invece che Tepco aveva ordinato di non usare l’acqua di mare per raffreddare i reattori, perché questo li avrebbe sì raffreddati, ma anche resi irrecuperabili; tra l’altro quest’ordine venne emanato quando probabilmente già i noccioli di 3 reattori si erano fusi, rendendo i reattori non solo irrecuperabili ma estremamente pericolosi.

La domanda di fondo è: quanto tempo ci è voluto perché le azioni di Tepco non fossero più dettate dalla gestione economica di una società, ma fossero tese a comprendere e gestire a qualunque costo un pericolo di portata mondiale?

Solo l’insubordinazione del direttore della centrale Masao Yoshida rese possibile l’uso dell’acqua di mare (l’unica disponibile in quantità) per raffreddare tutti i reattori (anche il 4, 5 e 6 e le vasche di raffreddamento del combustibile esausto), probabilmente riducendo le conseguenze della catastrofe, ed evitando un possibile incidente di criticità in una delle vasche.

Tra situazioni nascoste, ordini contraddittori e catene di comando incapaci di gestire una vera emergenza, anche perché semi-paralizzate da interessi economici ed eccesso di disciplina e di gerarchia, il risultato finale è stato che nessuna procedura funzionale è stata messa in atto, e uno dopo l’altro i reattori 1, 2 e 3 si sono autodistrutti.

E’ stato il Quarto Cavaliere, creato da procedure aziendali, interessi economici e burocrazia, che ha completato il disastro.

Per concludere, anche in Giappone la giustizia non ha chiarito le cose. Dai processi, ormai conclusi, non è venuta fuori nessuna condanna, e le responsabilità sono rimaste, come spesso accade, orfane.

Eppure, con poche risorse e senza bisogno del senno di poi, molto si sarebbe potuto fare, prima e dopo il maremoto, per ridurre il più grave incidente nucleare della storia alla semplice perdita di una grande centrale elettrica.