STRUMENTI DI BRAND AWARNESS: SUGGESTIONI E STIMOLI PER LE PMI, TRA MEGA TREND E MICRO TREND NEL MONDO DIGITALE

In questo breve paper ho voluto approfondire alcune dinamiche che governano vari scenari nei quali le PMI si trovano quotidianamente trovarsi coinvolte, e si ritroveranno a mio avviso sempre più coinvolte nel prossimo futuro: si tratta di un overview su alcuni micro e mega trend, non necessariamente traducibili in specifiche progettualità di breve periodo, ma che costituiscono piuttosto un “viaggio” per certi versi stimolante nelle nuove sensibilità proprie degli ambienti digitali.

Affrontare internamente alla Vostra azienda, discutere e tradurre in iniziative concrete alcune delle suggestioni proposte in questo articolo, potrà fornire probabilmente un concreto contributo alle strategie di brand-awarness dell’organizzazione, e – a mio avviso – condizionare positivamente i comportamenti di acquisto dei vostri Clienti.

Quando l’eccellenza del prodotto non basta.

Ecco un termine noto probabilmente solo agli addetti ai lavori, che riassume però un concetto del quale si sentirà parlare sempre più spesso: Ocxm, ovvero Omnichannel Customer Experience Management. In altri termini, la gestione dell’esperienza del Cliente – specie sotto il profilo del Customere Care – in modalità “multicanale”. Un buon esempio di attitudine al multichannel è quello di Best Western: la nota catena alberghiera da un paio d’anni utilizza dati provenienti da diverse interfacce di relazione con il Cliente (sito, App mobile, Chatbot, etc.) i quali vengono canalizzati in un software di CRM e analizzati per ottenere una “single customer view”sui clienti.

“In precedenza il nostro focus era concentrato sull’acquisizione dei clienti e quindi sulla proposizione dei nostri hotel nei diversi canali – ha dichiarato al Sole 24 Ore Sara Digiesi, Chief marketing officer di Best Western Italia – mentre ora gestiamo il cliente anche dopo la prenotazione, affinché non disdica e si prepari al soggiorno. Lo raggiungiamo con e-mail e chatbot via Messenger e poi con comunicazioni con un operatore per informazioni di utilità (percorso per raggiungere l’hotel, meteo, eventi in città, proposizione di vendita dei servizi dell’albergo come il ristorante, orari di apertura dell’area fitness, etc), e con servizi personalizzati: se sappiamo che un cliente arriverà con un animale, lo informiamo su ciò che troverà a disposizione nella struttura”. Una cura del rapporto con il cliente che prosegue poi durante il soggiorno, con un sito dedicato in cui il cliente trova tutti i servizi digitali dell’albergo, compresi i giornali del giorno.

L’esperienza di Best Western, come molte altre, fa riflettere su un concetto che dovrebbe orientare come una bussola tutte le aziende: ottimo per la produzione e distribuzione di prodotti di eccellente qualità, che resta il principale pilastro sul quale costruire il proprio successo. Ma – piaccia o no – questo non è più sufficiente; nell’equazione della sfida al mercato rientrano anche altri fattori.

L’abito fa (in parte) il monaco.

Se consideriamo la valorizzazione degli elementi distintivi del prodotto come parte di una corretta e completa strategia di gestione della reputazione, una riflessione sul packaging è d’obbligo (da condividere poi con le funzioni aziendali preposte). L’antico adagio popolare citato nel titolo di questo paragrafo, pareva suggerire il contrario, ma oggigiorno ciò che è certo è che il packaging fa il prodotto; in parte, certamente, ma una parte non più trascurabile, e chi non si pone il problema rimane irrimediabilmente indietro. Possiamo definire il “Packaging Design” come l’utilizzo “strategico” del packaging da parte delle aziende come strumento di comunicazione integrato alle azioni di brand identity. “È la quinta leva del marketing mix” ha confermato sempre al Sole 24 Ore Edoardo Sabbadin, docente di Economia delle imprese e Branding all’Università di Parma.

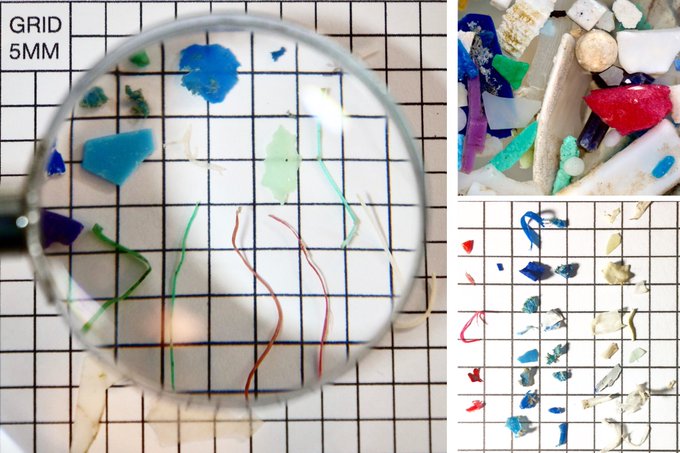

L’involucro di un prodotto è effetti il primo elemento di contatto con i consumatori, e può costituire un forte elemento distintivo rispetto alla concorrenza; inoltre, l’aspetto esteriore veicola non solo il posizionamento del prodotto stesso, ma anche i valori che stanno alla base del marchio stesso, ad esempio con riguardo all’utilizzo o meno di materiali riciclabili nel packaging. Una particolare attenzione a questi aspetti viene riservata dalle giovani generazioni, come ha confermato recentemente Paolo Iabichino, Executive creative director di Ogilvy: il fenomeno dell’”unboxing”, ovvero della ripresa con il telefonino del momento del “disimballaggio” dei pacchi, e l’immediata pubblicazione del mini-video online, è dilagante. In quest’ottica, è quindi essenziale prestare particolare attenzione alla “pack experience”.

Un altro aspetto con cui devono confrontarsi i brand è quello della condivisione di informazioni con i propri Clienti, e in questo il packaging si rivela essere una risorsa importante: le nuove tecnologie permettono di rispondere a questa istanza coniugandola con funzionalità ed estetica del pacco (ad esempio, banalmente con QR Code applicati sulle confezioni e costruiti in modo da far vivere tramite videoclip al Cliente un esperienza di condivisione con l’azienda ancor prima di aprire il pacchetto).

Il packaging deve quindi comunicare non solo le qualità intrinseche del prodotto, ma anche la sua storia: da dove proviene, in quali condizioni lavorano le persone che lo producono, qual è il suo impatto sull’ambiente; questi concetti in senso più esteso chiamano in causa non solo il packaging, ma quell’universo di elementi distintivi che – nel punto vendita, reale o virtuale, e non solo – possono fare la differenza” nell’orientare i procedimenti di acquisto del Cliente.

Intelligenza artificiale ed elemento umano: lo sviluppo di un ecosistema digitale centrato sul Cliente.

Sono sempre più numerose le aziende che affidano parte della propria attività di customer-care ai “Voice-Bot”, interfacce vocali digitali, quando ben costruite “auto-apprendenti” (ovvero in grado di imparare e perfezionarsi traendo spunti dalle interazioni con gli Utenti e dalle risposte precedenti), che hanno il pregio di poter incrementare i livelli di produttività riducendo i tempi di assistenza rispetto alle interazioni via chat testuale: questi software stanno diventando sempre più sofisticati sotto un profilo tecnologico, e conseguentemente non potranno che aumentare la loro efficacia, diventando più precisi nel riconoscimento del linguaggio naturale. Inoltre, iniziano a diffondersi i cosiddetti “Voice-Ads”, annunci pubblicitari vocali, che andranno progressivamente a integrare il ventaglio delle forme di pubblicità digitale già note, ovviamente senza sostituirli: di qui la necessità di identificare una “voce” dell’azienda, che la rappresenti per stile, e un wording adeguato e in linea con i valori dell’azienda, che possa costituire la base – per quanto possibile ricca – sulla quale i software auto-apprendenti possano costruire il proprio vocabolario.

Più in generale, allargando lo sguardo, il panorama ci porta ad affermare che le aziende “lovemark” (i marchi che amiamo così tanto da essere disponibili a difenderli, impegnando la nostra reputazione per loro anche senza averne un immediato e tangibile ritorno) sono anche tre volte più propense a considerare il primato nell’adozione di tecnologie come componente cruciale del mantenimento di una relazione con il cliente realmente di successo; è vero anche il contrario, ovvero solo la metà delle aziende con livelli di soddisfazione bassi in termini di customer experience e scarso riconoscimento del brand, impiega attualmente tecnologie innovative in questo campo.

“I leader delle società icona sanno di dover assumere il ruolo di capofila nell’investimento tecnologico per la customer experience”, ha affermato Elizabeth Bramson-Boudreau, CEO della MIT Technology Review. Ovviamente esistono dei limiti nel voler incentrare tutto l’approccio al Cliente solo sulla tecnologia: il capitale umano dev’essere centrale in ogni brand management.

La gestione del Cliente deve quindi necessariamente diventare multicanale e multi approccio: si tratta di saper trovare un giusto equilibrio tra fattore umano e intelligenza artificiale; consapevoli però che gli investimenti sulla seconda non devono e non possono essere rimandati.

La comunicazione video sfata i luoghi comuni: troppo lungo, non è eguale a inutile.

Il mantra recitato fino all’ossessione da molti Social Media Manager di tutto il mondo, è stato per anni (comprensibilmente): “video brevi, la decisione se proseguire o meno nella visione della clip avviene nei primi secondi, e un minutaggio troppo lungo è disincentivante”. Vero solo in parte: la differenza, come per ogni questione riguardante la costruzione della reputazione di un brand, è data dalla qualità del contenuto. Al giorno d’oggi, in rete e sui Social network si registra una rinnovata attenzione ai “long-form”: i contenuti testuali e multimediali si allungano, probabilmente in considerazione del fatto che i siti web sono sempre più consultati da Mobile: non più eterni minuti da sacrificare costretti su una sedia dinnanzi a un PC, ma al contrario graditissimi contenuti “riempitivi” degli spostamenti in Metro, in treno, in palestra mentre si corre sul tapis roulant, eccetera. In effetti, il long form si avvia a essere lo strumento preferito dai brand per le campagne di comunicazione, specie istituzionali: “È come se già solo l’espressione ‘long-form’ nobilitasse da sola il contenuto, conferendogli qualcosa di speciale, distinto dalla massa di informazioni volatili”, ha scritto Jonathan Mahler, giornalista di punta del New York Times.

Una tendenza che pare essere partita dalle piattaforme online anglosassoni: in Gran Bretagna, il 57% degli investimenti video digitali sono orientati verso questo genere di contenuti ‘espansi’. Prevedibile, tutto sommato, in un universo – quello del reputation management – che pone al primo posto la ‘qualità’ della relazione tra la marca e l’utente. Se la Brand Awareness individua e identifica la notorietà di una marca, ovvero il grado di conoscenza che il pubblico ha di un determinato brand, la Brand Awareness va ben oltre, ed entra nell’ambito del tipo di considerazione che il pubblico ha nei confronti del marchio, quanto è disponibile a spendersi per promuoverlo ed eventualmente difenderlo, e di che qualità e “intimità” parliamo quado definiamo la tipologia di relazione esistente tra azienda e Clienti.

Ad esempio, per l’anniversario dell’apertura il luxury store della Rinascente in via del Tritone a Roma ha realizzato il corto “Piccole avventure romane”, disponibile su una specifica landing page e sul canale YouTube. Il video arriva agli otto minuti (una inimmaginabile “eternità” fino a poco tempo fa) ed è scritto e diretto dal regista Paolo Sorrentino. Protagonisti e ambasciatori del brand i modelli Malcolm Lindberg e Michela Begal, per un progetto da subito multi-canale: vetrine, card, App, sito web, Youtube, Social, etc.

Più in generale, le ‘storie’ sono ormai ampiamente sdoganate nelle aziende: Steve Clayton, “chief storyteller” di Microsoft, ha dichiarato ad esempio in una recente intervista che il suo compito non è quello di “vendere prodotti”, anche perché il pubblico è sempre più sofisticato e finisce per ignorara il marketing tradizionale. Però si appassiona alle storie, che diventano quindi implicitamente un mezzo efficace per condizionare i comportamenti di acquisto degli utenti, che vengono influenzati non solo dal prodotto bensì anche dai valori che ruotano attorno ad esso. E premesso che è ben difficile narrare con efficacia un universo di valori in 1 minuto, di qui il successo del long-form, e la necessità per le aziende di attrezzarsi in tal senso, come conferma il recente rapporto McKinsey intitolato “Telling a good innovation story”, nel quale Julian Birkinshaw della London Business School mette nero su bianco una vera e propria “morfologia della fiaba aziendale innovativa”.

Francesco Giorgino, giornalista del TG1 e docente di Brand storytelling all’Università LUISS, in un’intervista al quotidiano di Confindustria, ci illustra il suo pensiero a riguardo, molto centrato: “Si tratta di un cambio di baricentro rispetto al passato. Oggi le storie sono per pubblici profilati, coinvolti, raggiunti in mobilità. «In gioco c’è una relazione differente che si sviluppa nel tempo. D’altronde le aziende stanno diventando media company e confezionano contenuti editoriali d’informazione e anche di intrattenimento. Lo storytelling è fondamentale per il business, ma occorre un uso sistemico, per aiutare la reputazione costruendo un vero e proprio ‘capitale narrativo’ dell’azienda. Bisogna però attrezzarsi per competere narrativamente con competenze, prassi di lavoro e professionalità specifiche”. Come dargli torto? Senza tralasciare però l’aspetto esperienziale: creare una narrazione non vuol dire solo “raccontare”, ma costruire una “esperienza” da far vivere all’utente, sia essa virtuale o concreta. Solo ingaggiando i Clienti in vere e proprie avventure esperienziali si potrà passare da una dimensione di banale “flusso di comunicazione” dall’azienda verso l’utente, a uno storytelling degno di questo nome. Sempre “cum grano salis”: formati “corti” e “lunghi” non sono certamente da considerarsi alternativi, quanto piuttosto integrativi, entrambi parte di una strategia complessa ed efficace di comunicazione digitale.

Il coraggio di prendere posizione andando (anche) controcorrente.

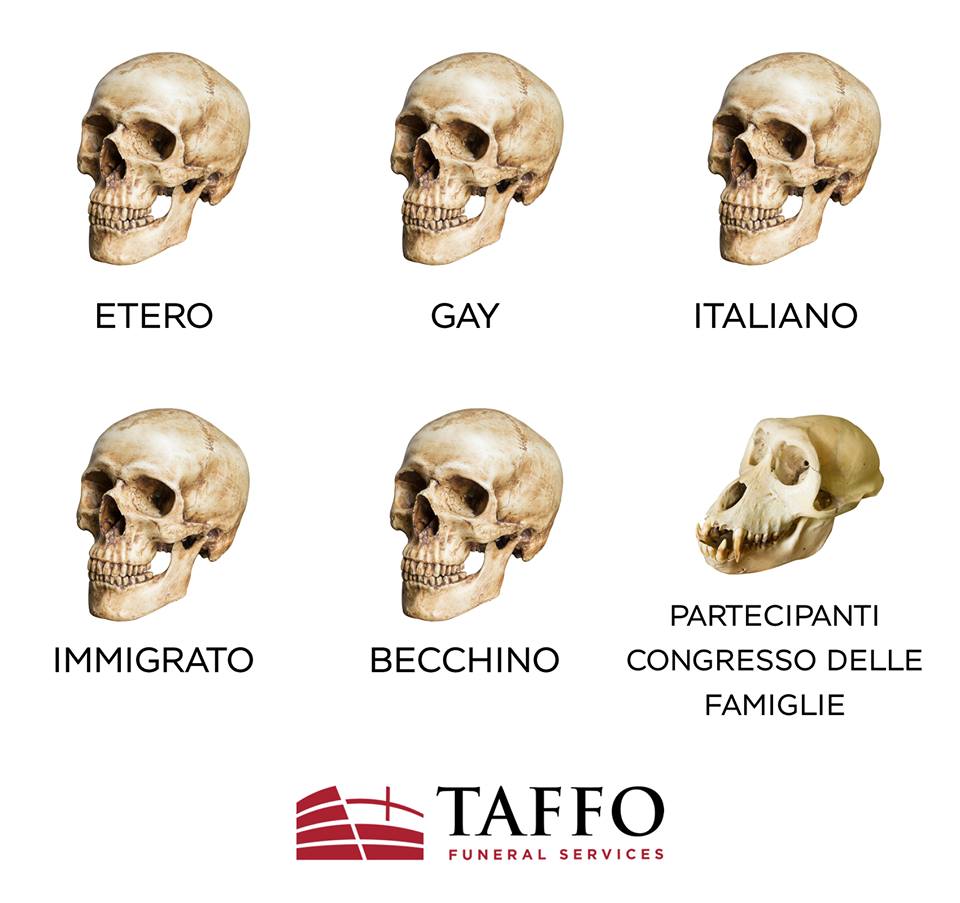

Il report dal titolo “Gli Italiani e lo Stato”, giunto alla XXI edizione, realizzato da Demos & Pi per La Repubblica, e pubblicato il giorno prima dello scorso Natale, parla chiaro: un campione rappresentativo della popolazione italiana conferma l’affermarsi di “nuove forme di partecipazione”. Ad esempio, negli ultimi tre anni, un quarto degli italiani ha preso parte – almeno una volta negli ultimi dodici mesi – al boicottaggio di un prodotto o di una determinata marca; a questi si aggiunge, in forte crescita dal 2015 a oggi, poco meno della metà della popolazione (47%) che afferma di aver fatto un acquisto di prodotti in base a motivi di tipo sociale, etico, politico, o ecologico. Complessivamente, quello che l’istituto di ricerca chiama “indice di nuove forme di partecipazione” cresce di dieci punti negli ultimi quattro anni, conferma Pier Luca Santoro, esperto di marketing che ha recentemente dedicato un bel commento a questa ricerca.

I cittadini quindi desiderano schierarsi, e tendono a privilegiare le aziende che a loro volta si schierano in linea con i valori che declamano. Il tema della coerenza, e bene sottolinearlo, è assolutamente centrale in queste dinamiche, come dimostra la scelta coraggiosa di Gilette con la sua recente campagna “E’ questo il meglio di un uomo?”: è proprio la mascolinità più antiquata e primitiva il target dell’iniziativa di comunicazione, che vuole trasmettere messaggi di una sensibilità nuova, sulla scia del movimento #metoo, in un mondo tutto maschile come quello di barbe e rasoi. Il video è facilmente visionabile online: una campagna certamente e volutamente divisiva, criticata da chi (purtroppo) ancora al giorno d’oggi riconosce nell’eccesso di mascolinità e nell’assertività dell’uomo sulla donna comunque un valore, ma che ha permesso alla marca un potente riallineamento, specie sui Social network, con quella parte di clientela che ha invece apprezzato il messaggio socialmente schierato in modo netto a favore del rispetto uomo/donna.

Da notare: numerosi i “disLike” dal canale Youtube Gilette, e memorabile in tal senso il commento del loro portavoce: “Siamo addolorati per chi ha deciso di abbandonarci, ma riteniamo che l’affiliazione a un marchio non possa prescindere da un allineamento sotto il profilo dei valori”.

Tradotto: abbiamo perso forse dei Clienti, questo trimestre? Ce ne faremo una ragione, perchè siamo convinti di ben recuperare, in quanto la nostra priorità è costruire su fondamenta solide e di lungo periodo. In sintesi, l’essenza del Reputation management, quello ben fatto.

Un approccio “non convenzionale” ai Social network

I Social – lo sappiamo bene – sono la più grande Agorà di discussione del pianeta; trascinando con sé molte criticità, ma anche parecchie opportunità. E – incredibile a dirsi – esiste un mondo ‘oltre’ Facebook e Twitter. Le aziende, perlomeno le più attente, ad esempio hanno da tempo ben compreso l’enorme potenzialità di Instagram; ma quante si sono poste domande precise su come utilizzare in modo realmente innovativo tutte queste preziose piattaforme?

Uno spunto paradigmatico ci arriva da un nuovo studio dei ricercatori della Virginia Commonwealth University: “Pinning to Cope: Using Pinterest for Chronic Pain Management,” è il lavoro pubblicato sulla rivista Health Education & Behavior ed è stato condotto da Jeanine Guidry, Ph.D., professore assistente alla Richard T. Robertson School of Media and Culture, e Eric Benotsch, Ph.D., professore associato al Dipartimento di Psicologia del College of Humanities and Sciences. Qualcuno forse si stupirà, ma Pinterest, il social network che consente la pubblicazione di album fotografici “a tema”, permettendo così ad utenti con il medesimo specifico interesse di ritrovarsi, e scambiarsi esperienze partendo dallo “stimolo aggregativo” costituito da una galleria di fotografie (tra i 100 siti web più visitati al mondo!) sta aiutando concretamente le persone affette da dolore cronico: i pazienti condividono infatti proprio su Pinterest le terapie con migliore compliance, inclusi i personali consigli di ognuno per la gestione del dolore; questo social inoltre – non ultimo – costituisce un efficace “canale di sfogo” per le persone che soffrono di queste patologie, permettendo anche un positivo ritorno sociale, in quanto essi possono sostenere altre persone che stanno soffrendo per le stesse ragioni.

Lo studio suggerisce anche che Pinterest è uno strumento in realtà sottoutilizzato da vari stakeholder: l’assistenza sanitaria pubblica, le organizzazioni non profit, e – aggiungo io – anche le aziende, perché no, dovrebbero utilizzare questa piattaforma per distribuire informazioni di alta qualità sulla gestione del dolore cronico, una condizione che il National Institutes of Health stima essere in grado di colpire – per le più diverse ragioni – fino a un quinto della popolazione. Che si tratti di creazione di piattaforme di discussione dedicate, o piuttosto di attività su quelle eventualmente già esistenti in grado di incrociare i Vostri temi e la Vostra utenza, ancora nel 2019, ci ritroviamo costretti a dire: che sorpresa, questi Social!

La necessità di ripensare (in porte) la pubblicità: il “carosello” digitale

“Siamo in TV”, esclamavano comprensibilmente felici i CEO delle PMI quando riuscivano, negli anni ’60 e 70’, a far approdare i propri prodotti “made in Italy” sul piccolo schermo. Ora la faccenda pare ben più complicata. Innanzitutto: quale TV? La galassia televisiva si è ampliata ben oltre RAI e Mediaset, con un paniere di canali digitali e satellitari tematici in grado di garantire alle aziende un’identificazione molto più precisa del target e dei cittadini potenzialmente interessati al prodotto. E che dire del passaparola, specie tra le giovani generazioni, che sono poi i Clienti di domani, e a volte anche di oggi?

È interessante a tal proposito analizzare un recente studio di SurveyMonkey, analizzato sempre da Pier Luca Santoro, il quale rileva che i consumatori Americani hanno – online – più di 5 volte maggiori probabilità di effettuare un acquisto importante a seguito una raccomandazione di un amico fidato o di un familiare (65%), rispetto al fatto di vedere un influencer online possedere/approvare il prodotto/servizio (12%). A loro volta, gli influencer online paiono avere più appeal delle “celebrità” tradizionali: meno cantanti e calciatori, e più fashion blogger, pare sintetizzare lo studio. O meglio: dal momento che il processo di analisi del prodotto/servizio avviene sempre più spesso online, in particolare da Mobile, chi è in grado di esercitare un’influenza online – che è il luogo di perfezionamento della decisione di acquisto – garantisce un maggiore ritorno rispetto a una qualunque celebrità che – magari – online non ha una presenza così significativa, prova ne sia che lo studio conferma come una “celebrità” che possiede o sostiene un prodotto, ha portato a un acquisto significativo per un numero di consumatori pari quasi la metà rispetto a quelli influenzati da un influencer online (rispettivamente il 7% e il 12%).

La celebrità “tradizionale” probabilmente avrà un ritorno maggiormente significativo sui mezzi di comunicazione maninstream come la TV, specie verso le generazioni più mature: ma a quale “costo/contatto”? Spacchettando poi ulteriormente i risultati del sondaggio, scopriamo che i giovani adulti sono più ricettivi nei confronti degli influencer online –Instagram, YouTube e blog – rispetto agli adulti; ad esempio, un considerevole 22% dei 18-34enni intervistati ha dichiarato di aver effettuato un acquisto significativo perché ha visto un influencer online che utilizzava o avallava il prodotto, rispetto a solo il 9% dei 35-64 anni e addirittura a un misero 2% di quelli con 65 anni e più.

Analogamente, le giovani generazioni sono anche più sensibili alle raccomandazioni di amici e parenti rispetto alle loro controparti più mature: sette Millennials su 10 hanno dichiarato di aver effettuato un acquisto significativo a seguito di una raccomandazione di un amico fidato o di un familiare, rispetto al 63% dei non millennials. E dove si scambiano opinioni peer-to-peer, i giovani? Nuovamente online. Questi risultati non sembrano valere solo negli USA; gli intervistati nel Regno Unito, ad esempio, avevano 4 volte più probabilità di effettuare un acquisto importante a seguito di raccomandazioni di amici e familiari rispetto a qualunque sponsorizzazione più tradizionale.

Certamente, quando si tratta di orientare gli acquisti spendendo budget importanti, la TV continua a confermarsi un ottimo mezzo, e “regge” la prova del tempo, specie tra gli adulti, un terzo dei quali ha dichiarato di aver fatto un acquisto significativo proprio a seguito di un annuncio visto in TV o su una rivista cartacea (mentre – per gli adulti – il condizionamento dei comportamenti di acquisto a mezzo, ad esempio, Social network, è più basso, solo il 13%).

Questi risultati si collegano a una recente ricerca di MarketingCharts su ciò che influenza l’acquisto dei consumatori, dati che hanno confermato che le raccomandazioni di amici e parenti sono sempre davanti agli annunci TV, come elemento di influenza. Dove intercettare queste conversazioni tra utenti, è una sfida aperta, per le quali non esiste una ricetta univoca, e che stimola ogni azienda a confezionare risposte “tailored” con riguardo al proprio modello di business e ai propri prodotti e servizi, rifuggendo le soluzioni preconfezionate, e ricercando costantemente un “media-mix” equilibrato e corretto.

Un settore simbolo delle nuove tendenze: il futuro digitale nel comparto salute e la necessità di non perdere il “treno” dell’avanguardia

Un buon punto di osservazione per comprendere i mega-trend relativi all’affermazione di un differente modello di business centrato non più sulle “abitudini” delle aziende, bensì sulle reali necessità dell’utente, è quello della salute. Secondo i segnali captati nel 2018 sui mercati finanziati (fonte: Big Board – Borsa NY), anno in cui quel mercato ha registrato un record di acquisizioni e fusioni mirate, il futuro dell’healthcare vedrà l’industria farmaceutica cambiare due elementi che sono stati un caposaldo per decenni: cosa si vende, e come si vende. Secondo le più recenti analisi di tendenza, infatti, i farmaci rimarranno essenziali, ma il settore pare maturo per una piccola rivoluzione: il farmaco sarà arricchito da un portafoglio di terapie digitali e di servizi ad alto valore aggiunto, con il risultato che chi venderà solo più farmaci…farà sempre meno soldi.

La domanda è: chi sta aprendo la strada a questa trasformazione digitale della salute? La concorrenza è agguerrita, ad esempio solo il segmento di software e servizi di supporto alle “decisioni cliniche” varrà più di 1,5 miliardi di dollari entro l’inizio del prossimo decennio, e quasi tutte le aziende che hanno un interesse in ambito sanitario puntano ad aggiudicarsi una parte del business.

Che si tratti di strumenti di prescrizione avanzata per la salute digitale, d’intelligenza artificiale e apprendimento automatico, od altro, le aziende più all’avanguardia si stanno chiedendo: come andrò a intercettare il cittadino, domani e oltre? Ad esempio, gli strumenti digitali già oggi a disposizione permettono di aiutare le persone a realizzare un cambiamento di comportamento positivo e sostenibile, che può essere efficace quanto l’assunzione di un farmaco, se non addirittura di più, ha confermato Bertrand Bodson, Chief Digital Officer del colosso svizzero farmaceutico Novartis. Possono essere recapitate direttamente sullo smartphone o tablet, consentendo il monitoraggio continuo dei pazienti, “agganciandoli”, di fatto, e pareggiando lo scambio utente/azienda incoraggiandoli non solo a seguire la terapia ma anche ad assumere comportamenti sani utili per evitare in futuro il ripresentarsi della specifica patologia.

Si stima che questo mercato raggiungerà i 9 miliardi di dollari entro il 2025, e tra gli addetti ai lavori c’è chi ritiene che entro 5 anni le soluzioni per la terapia digitale diventeranno uno standard di cura di prima linea nella “salute comportamentale”: sarà ad esempio semplicemente ridicolo lanciare un farmaco non associato a un software per migliorare l’aderenza e i risultati della terapia, sottolinea Corey McCann, Amministratore Delegato di Pear Therapeutics. Certamente il comparto omeopatia presente le proprie indubbie peculiarità, ma il settore pharma è in generale da sempre all’avanguardia nel porsi questo genere di interrogativi, dal quale qualunque azienda dovrebbe trarre ispirazione per interrogarsi sul futuro delle proprie modalità di interrelazione con gli utenti: in definitiva, azienda -> cliente solo attraverso il prodotto, o azienda -> cliente attraverso un approccio multicanale, consistente in efficace declinazione dei valori, presa in carico delle istante del cittadino, e servizi ad alto valore aggiunto per risolverle? Un’altra case-history sulla quale – nell’ottica sopra esposta – richiamiamo l’attenzione dell’azienda, è ArzaMed, una start-up nata per rispondere ad una precisa esigenza: l’accesso multidisciplinare ai dati clinici dei pazienti anche in mobilità.

Nel 2010 un’associazione di alta formazione medica ha evidenziato la necessità di un software adatto alla conservazione e consultazione delle cartelle cliniche, in versione elettronica, dei pazienti; ovviamente parlare di i-Cloud dieci anni fa non era così scontato, ma grazie a questa prima sfida, il team ArzaMed ha presentato il prototipo di software dal nome “Auxilia”.

L’obiettivo del lavoro di Arzamed è quello di rendere migliori le esperienze tra strutture mediche e pazienti attraverso l’utilizzo della tecnologia; il software accompagna lo specialista nella sua giornata lavorativa consentendogli di gestire gli aspetti clinici, relazionali e amministrativi da un unico strumento in qualsiasi luogo esso sia; funzioni come il calendario e l’agenda digitale consentono di gestire appuntamenti e organizzare diverse attività tenendo conto di fattori quali disponibilità di medici e dottori, sedi e ambulatori; per ogni paziente vi è uno storico registrato delle attività con scheda anagrafica, cartella clinica, archivio referti e fatturazione; la cartella clinica può essere costruita in base alla specializzazione del medico o dottore, permettendo di archiviare ed elaborare in modo sempre più efficace le informazioni cliniche, utilizzando anche immagini anatomiche mappabili; inoltre, potendo essere multidisciplinare, può essere condivisa da uno o più medici che, accedendo contemporaneamente per reperire informazioni del paziente, anche in mobilità, possono stabilire diagnosi più precise e percorsi di cura più efficaci; anche il paziente ottiene benefici da questa organizzazione del lavoro, grazie a diagnosi più accurate, riduzione dei tempi di attesa e al sistema di notifiche per appuntamenti e farmaci.

ArzaMed è un buon esempio di strumento utile per migliorare l’esperienza dottore-paziente quotidianamente in modo semplice e sicuro: ebbene, a prescindere da quale sia il comparto merceologico, quante aziende oggi dedicano del tempo a immaginare scenari e strumenti di engagement digitale con la propria utenza realmente innovativi? Per qualcuno, è tempo perso, sottratto alla realizzazione di utili immediati; per chi è in grado di costruire futuro, è invece il miglior “esercizio” utile per creare solido valore nel medio-lungo termine, con la consapevolezza che – stante la sconcertante velocità dei flussi nel mondo digitale – il domani è adesso.