Come un semplice cinguettio può far "schizzare" lo spread e creare il caos sui mercati

Un tweet di Borghi viene travisato sui social: “Se la Lega avrà la maggioranza, Italia fuori dall’euro”. La fake news fa salire i rendimenti e…

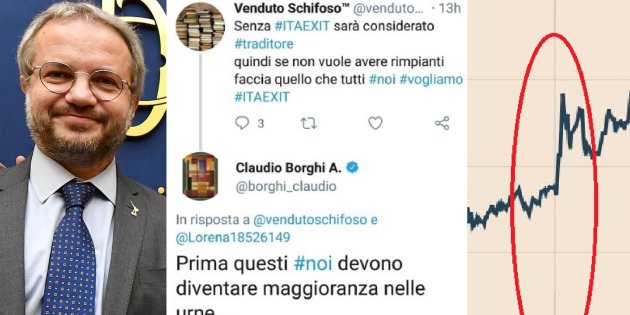

Il caso fa scuola e spiega bene come la frenesia, le ideologie contrapposte e quel po’ di malafede che agitano di questi tempi il dibattito pubblico sulla situazione economica italiana possano creare non pochi dolori. C’è poco da ridere, ma tutto inizia da un account twitter dal nome per nulla benevolo verso se stesso: “Venduto schifoso”. Dal singolare nickname viene diffuso un cinguettio all’una di notte: “Senza #ITAEXIT (l’uscita dell’Italia dall’euro, ndr) sarà considerato #traditore quindi se non vuole avere rimpianti faccia quello che tutti #noi#vogliamo“. Il destinatario del messaggio di “Venduto schifoso” è il leghista Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera e noto per le sue posizioni euro-scettiche. Borghi, al quale va riconosciuto il merito di rispondere sempre agli utenti che lo coinvolgono nei dibattiti sui social, ha replicato: “Prima questi #noi devono diventare maggioranza nelle urne..”. Un tweet forse superficiale o avventato, vista la carica che Borghi ricopre e l’attenzione che già in passato i media, in particolare quelli finanziari, hanno riservato ad ogni sua esternazione. Ma nulla di più.

Il tweet finisce lì, nella notte. Qualche ora dopo, però, un professore associato di Economia all’Università di Pavia, Riccardo Puglisi, anche lui molto attivo su twitter e noto per le sue posizioni europeiste nonché duro contestatore delle posizioni euroscettiche espresse da Borghi, si accorge della risposta del deputato. E la rilancia, interpretandola, con il seguente tweet delle 14.18:

+++ BORGHI, CHIEF ECONOMIC ADVISOR TO SALVINI: IF THE LEAGUE GETS A MAJORITY IN THE NEXT ELECTIONS ITALY WILL EXIT THE EUROZONE +++

In pratica, secondo Puglisi, il capo dei consiglieri economici di Matteo Salvini avrebbe annunciato che se la Lega dovesse avere la maggioranza alle prossime elezioni l’Italia uscirà dall’euro. Una forzatura evidente della risposta di Borghi: messa così, in una fase delicata per l’Italia alle prese con la costante minaccia di una risalita dello spread e con una procedura di infrazione in vista da parte della Commissione Ue – sarebbe stata subito letta come un affronto a Bruxelles e ai mercati. E senza tralasciare che da tempo si susseguono rumors (sempre smentiti) che la Lega possa chiudere l’esperienza al Governo con M5S visto l’enorme consenso che gli attribuiscono i sondaggi. In altre parole, che possa passare all’incasso e liberarsi degli alleati grillini con cui ultimamente il rapporto non è affatto idilliaco.

Non si sa come, non si sa perché, la “headline” (titolo) del presunto annuncio di Borghi inizia a circolare sui social, anche su account di operatori finanziari e siti di informazioni che hanno l’occhio sui mercati. Viene ripresa così da Zerohedge, un blog finanziario statunitense anonimo anti-establishment seguito a Wall Street, che riporta la notizia attribuendola alla agenzia di stampa Reuters. E non si limita a questo: sul blog americano viene anche notato come dopo la diffusione della notizia i rendimenti dei titoli di Stato italiani subiscano una brusca impennata. Tra le 15 e le 16, da circa 313 punti base lo spread con i bund tedeschi arriva a toccare quasi i 320, per poi tornare a calare dopo che la notizia viene ridimensionata.

Com’è ovvio, il leghista Borghi resosi conto di quello che stava accadendo, scrive adirato alla Reuters: “Con che coraggio trasformate questo mio vecchio tweet allegato in immagine in QUESTA “notizia”? Non vi vergognate?”. La Reuters però smentisce attraverso il capo della corrispondenza in Italia Crispian Balmer: “Mai scritto questo, sembra che Zerohedge lo abbia attribuito erroneamente a noi, si prega di correggere immediatamente”. L’indomito Borghi naturalmente non si dà pace e scrive al blog statunitense: “Chi devo segnalare alla Consob? Voi o la Reuters?”.

Qui il mistero si infittisce e la vicenda assume i contorni del teatro dell’assurdo. Zerohedge rettifica, indicando la fonte da cui è stata ripresa la notizia che il blog americano ha attribuito erroneamente alla Reuters: si tratta dell’account twitter Dick Darlington. A sua volta, questo addita la fonte da cui l’ha ripresa: è il tweet di Riccardo Puglisi.

Il mistero sembra quindi essere risolto. A complemento va detto che in effetti la Reuters, alle 15.33 ha battuto la seguente notizia: “I rendimenti dei titoli italiani salgono dopo le dichiarazioni anti-euro di Borghi”. Nel testo si legge:

Claudio Borghi, the economic spokesman of Italy’s ruling League party, said that if the League gets a majority in the next elections, Italy will exit the euro zone, analysts cited a media report as saying.

Insomma, la Reuters riporta la notizia successivamente attribuendola agli analisti che citano alcuni report di organi di informazione. Per Borghi comunque è tutto chiaro: “Ricostruita perfettamente la catena della fakenews di oggi sull’euro. La fonte è Riccardo Puglisi che inventa una mia dichiarazione che viene ripresa da una fonte di Zerohedge che la attribuisce a @Reuters. Deciderà la Consob se mandare in procura tutti o solo Puglisi”. “Diffusione di notizie false con conseguenza di provocare ribasso dei titoli di stato: a codice fanno fino a 6 anni di carcere. Per qualcuno finisce oggi la ricreazione”, aggiunge poi Borghi. Il caso è chiuso ma, come detto all’inizio, fa scuola. E farebbe anche ridere, se non facesse piangere, se si pensa che tutto è nato da un tweet di “Venduto schifoso”.