La strategia di Starbucks International non convince, qualche progresso in Italia

A distanza di qualche settimana dall’invio del nostro appello a Starbucks sottoscritto da ONG internazionali e nazionali che ha avuto un ampio eco di stampa, torniamo a fare il punto su come la multinazionale si sta muovendo all’estero, e nel nostro paese, per ridurre l’impatto dei contenitori usa e getta delle sue oltre 28.000 caffetterie presenti in 77 paesi.

STARBUCKS ITALIA

A seguito del nostro appello ( in english) abbiamo avuto un primo contatto con i responsabili di Starbucks Italia che si appresta ad aprire a breve, dopo la mega Roastery di piazza Cordusio a Milano, altri 6 o 7 locali nel milanese.

Ci è stato assicurato che le bevande calde saranno servite in tazze di ceramica, salvo esplicita richiesta da parte dei clienti di avere un contenitore da asporto. In questo caso il contenitore sarà monouso, a meno che il cliente non sia provvisto di una propria tazza termica. Ai clienti che porteranno una loro tazza, o acquisteranno quella di Starbucks, verrà praticato uno sconto di circa 30 centesimi sul prezzo della bevanda.

Per quanto riguarda invece le bevande fredde a base di caffè pare che, al momento, l’Italia debba adeguarsi alle indicazioni internazionali e utilizzare pertanto contenitori in plastica monouso. Seguiranno maggiori informazioni e un nostro commento complessivo dopo avere visitato le caffetterie.

Per quanto riguarda invece le bevande fredde a base di caffè pare che, al momento, l’Italia debba adeguarsi alle indicazioni internazionali e utilizzare pertanto contenitori in plastica monouso. Seguiranno maggiori informazioni e un nostro commento complessivo dopo avere visitato le caffetterie.

Abbiamo avuto una gradita presa di contatto da parte della Giunta di Milano che ha espresso interesse per la nostra iniziativa. Milano è l’unica realtà italiana ad avere aderito alla rete internazionale C40 che riunisce 23 città e regioni di tutto il mondo impegnate nella lotta al cambiamento climatico. Sarà difficile però raggiungere gli obiettivi sottoscritti nella dichiarazioneAdvancing towards zero waste se la giunta non riuscirà ad incidere sulle attività maggiormente responsabili della produzione di rifiuti trainata anche dai nuovi stili di vita. Abitudini in crescita come mangiare spesso fuori casa, consumare cibo pronto acquistato nei supermercati oppure da asporto (magari ordinato online) insieme all’aumento complessivo dell’e-commerce porranno seri ostacoli al raggiungimento di obiettivi del network come: tagliare del 15% la quantità di rifiuti prodotti da ogni cittadino, dimezzare la quantità di rifiuti conferiti in discarica o negli inceneritori, e aumentare fino al 70% il tasso di riciclo. Uno studio di GEO (Green Economy Observatory) dello IEFE-Università Bocconi ha stimato quanti rifiuti da imballaggio potrebbero essere prodotti al 2030. Il modello utilizzato dallo studio ha quantificato in 4 milioni di tonnellate la quantità di rifiuti che sarebbe possibile evitare grazie a politiche di riduzione e innovazione tecnologica. Quest’importante riduzione viene però minimizzata da un aumento nella produzione di rifiuti – che vale più del doppio– dovuto, appunto, alle modalità di consumo e stili di vita .

STARBUCKS INTERNATIONAL

Il 9 luglio il gruppo ha reso nota la decisione di eliminare entro il 2020 le cannucce in plastica principalmente attraverso l’introduzione nuovo bicchiere di plastica dotato di un tappo che permetterà di sorseggiare le bevande senza bisogno della cannuccia. Questo bicchiere diventerà il contenitore standard per tutti gli iced drink , escluso il frappuccino che verrà servito con cannuccia biodegradabile.

Secondo l’amministratore delegato Kevin Johnson questa mossa costituisce “una tappa significativa” verso l’obiettivo a cui Starbucks aspira di fornire “un caffè sostenibile, servito nei modi più sostenibili”. Il nuovo tappo che permetterà di eliminare più di un miliardo di cannucce all’anno dalle caffetterie del gruppo è stato presentato da Johnson come un’opzione più sostenibile della precedente in quanto riciclabile.

Immediata è stata la reazione da parte della compagine ambientalista internazionale che ha fatto notare che questi coperchi negli USA (e non solo) non vengono di fatto raccolti e riciclati e che l’impronta plastica del bicchiere è aumentata. Il peso del nuovo coperchio supera infatti di qualche grammo quello della precedente opzione combinata (tappo + cannuccia). La coalizione globale Break Free from Plastic ha inviato una lettera al CEO Kevin Thompson ed emesso un comunicato stampa che riprendiamo integralmente a fine post.

Il 17 luglio scorso McDonald’s e Starbucks hanno annunciato di avere unito le forze per arrivare a sviluppare entro i prossimi tre anni “il contenitore del futuro”, completamente riciclabile o compostabile. McDonald’s e Starbucks, che rappresentano due delle prime tre catene di fast food e caffetterie più popolari e diffuse al mondo, distribuiscono insieme il 4% dei 600 miliardi di tazze consumate nel mondo ogni anno. Di cui McDonald’s nei suoi 37.000 negozi diffusi in oltre 120 paesi, ne utilizza il 3%.

L’iniziativa che vede ora l’adesione di MacDonald’s si chiama NextGen Cup Challenge ed è stata lanciata da Starbucks ad inizio 2018 con Closed Loop Partners. Imprenditori e startup possono accedere a finanziamenti per sviluppare soluzioni che possano essere incrementabili in tutti i mercati del mondo.

Oltre a condividere le riserve espresse dal movimento #Breakfreefromplastics, e come già motivato nel nostro appello a Starbucks , riteniamo che sia necessario andare oltre al consumo usa e getta che deve essere confinato alle situazioni emergenziali.

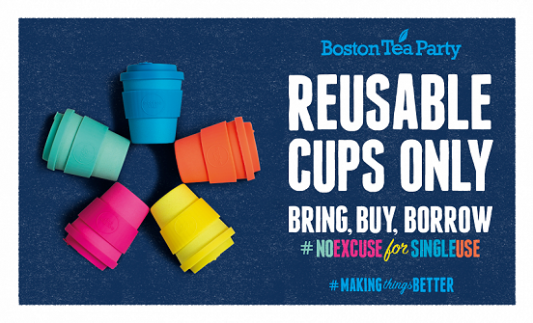

L’esperienza della catena di caffetterie inglese Boston Tea Party che è riuscita a riconvertire al riutilizzabile la sua attività dopo sei mesi di preparazione dimostra che l’operazione è possibile. La catena si è offerta di aiutare altre caffetterie e aziende che vogliono eliminare le tazze usa e getta mettendo a disposizione la propria esperienza. Per motivare i propri clienti a perseverare nella “scelta riutilizzabile”, per ogni caffè o drink da passeggio venduto in tazza to go (riutilizzabile) vengono donate 9 pence (il costo di una tazza usa e getta monouso) ad una ong che si occupa di progetti sociali scelta da ogni caffetteria nel quartiere dove sorgono.

La lotta alla plastica deve abbracciare la strategia del riuso altrimenti, come si può evincere dagli impegni che l’industria sta prendendo per ridurre l’inquinamento da plastica, si corre il serio rischio di spostare l’impatto su altre risorse rinnovabili e biodegradabili che sono già sovrasfruttate. Ce lo ricorda l’Unep che avverte che entro al 2030 avremo bisogno il 40% in più di risorse come energia, acqua, legno e fibre varie e come ogni anno l’Earth Overshoot Day, ovvero la giornata in cui l’utilizzo di risorse da parte della popolazione mondiale supera quanto gli ecosistemi terrestri possono rinnovare in un anno. Quest’anno il “Giorno del Sovrasfruttamento della Terra” cade il primo agosto come media globale secondo le stime del Global Footprint Network elaborate per tutti i paesi. L’Italia però è già inriserva dal 24 maggio scorso.

Le nuove direttive approvate all’interno del pacchetto economia circolare, la strategia sulla plastica e la proposta di direttiva SUP ( Single Use Plastics) contengono misure che andranno ad eliminare o ridurre il consumo di 10 tipologie di articoli usa e getta che alimentano il marine litter, tra cui contenitori per fast food e bevande. Tali misure sono in linea con i principi dell’economia circolare e la gerarchia di gestione dei rifiuti europea che privilegia le misure di prevenzione e riuso. Gli stati membri, come si può leggere nella bozza di direttiva , dovranno fissare obiettivi nazionali di riduzione, mettendo a disposizione prodotti alternativi presso i punti vendita, o impedendo che vengano forniti gratuitamente. Per le bottiglie di plastica, anch’esse oggetto della direttiva è previsto un obiettivo di intercettazione sfidante : il 90% dell’immesso al consumo al 2025. I produttori/utilizzatori di questi manufatti SUP dovranno coprire i costi di gestione ( e bonifica) causati dai rifiuti che derivano dai loro prodotti/utilizzati , come pure i costi delle misure di sensibilizzazione. L’Europa sta andando spedita nella direzione di attribuire ai produttori di rifiuti i costi di gestione del loro fine vita attraverso un rafforzamento degli schemi di responsabilità estesa del produttore che ad oggi vengono esternalizzati sulle comunità.

CHI DECIDE LE POLITICHE GLOBALI AMBIENTALI ?

Le politiche ambientali che multinazionali come McDonald e Strabucks stanno intraprendendo che non considerano il riuso come una valida alternativa, ma puntano esclusivamente sulla riciclabilità, sollecita un’ulteriore considerazione rispetto a quanto già espresso nel nostro appello.

E cioè che probabilmente queste politiche vengono decise centralmente da figure che: a) non conoscono sufficientemente le problematiche del fine vita dei contenitori monouso b) non conoscono i sistemi post consumo e le normative dei paesi dove sono presenti, che differiscono enormemente tra loro.

Se così non fosse le multinazionali eviterebbero di prendere decisioni standarizzate da esportare in tutti i paesi come il progetto Next Generation Cup avendo realizzato che il modello globalizzato non è più compatibile con la crisi climatica in atto e con i fondamentali dell’economia circolare, che escludono a priori il perseguimento dell’ “ONE SOLUTION FITS ALL“.

Mentre è assodato che il riciclo sia l’opzione ambientalmente più conveniente rispetto allo smaltimento in inceneritori o discariche, quando si tratta di sviluppare la soluzione o il sistema più adatto per fare arrivare un determinato bene e prodotto agli utenti non è per nulla scontato scontato che l’unica soluzione debba essere il monouso. E a maggior ragione in questo momento storico in cui stiamo facendo i conti con fenomeni irrimediabili e globali come l’inquinamento da plastiche che sta contribuendo, più di quanto non avvenisse in passato, a mettere in luce agli occhi della pubblica opinione (anche) le responsabilità industriali.

Qualora una valutazione delle possibili opzioni – riutilizzabili e monouso – si servisse di strumenti come l’LCA per una comparazione degli impatti ambientali delle varie soluzioni, sarebbe però necessario, come convengono i massimi esperti sull’argomento, prendere anche in considerazione le esternalità indirette e negative che di solito non vengono incluse nelle analisi LCA perché difficilmente quantificabili. Ad esempio quali sono i costi ambientali ed economici causati da tutto il ciclo di vita di un bicchiere monouso di plastica o carta che finisce nell’ambiente, e/o viene raccolto e finisce in discarica/inceneritore o ad aumentare il marine litter? Altre valutazioni abbinabili sono quelle che organismi internazionali o enti di consulenza effettuano quando si tratta di quantificare i benefici economici e occupazionali dei modelli economi circolari. Sempre se ci si aspetta dalle aziende la creazione di valore (anziché disvalore) sul piano sociale e ambientale.

RICICLABILITA’ DEVE COINCIDERE RICICLO

Recentemente due associazioni internazionali di riciclatori di materie plastiche, l’europea Plastics Recycling Europe (PRE) e l’americana The Association of Plastic Recyclers hanno convenuto su cosa si debba intendere per plastica riciclabile a livello globale. “Il termine ‘riciclabile’ viene costantemente utilizzato per definire materiali e prodotti senza che vi sia un riferimento definito e condiviso”, nota Steve Alexander, Presidente di APR. “La riciclabilità di un prodotto va oltre l’essere tecnicamente riciclabile: i consumatori devono poter accedere a un sistema di raccolta e riciclo, un riciclatore deve essere in grado di trattare il materiale e occorre un mercato finale per i materiali rigenerati”. Secondo le due associazioni, per essere considerato riciclabile, un prodotto in plastica deve soddisfare quattro condizioni che si possono leggere qui . Pertanto anche qualora i contenitori monouso utilizzati dalle multinazionali del fast food fossero tecnicamente riciclabili, mancherebbero pur sempre totalmente o parzialmente le condizioni descritte per arrivare al riciclo effettivo. A meno che le multinazionali stesse non gestiscano un loro schema di EPR , applichino un deposito su cauzione in modo che i clienti riportino i contenitori, prendendosi carico dei costi di riciclo. Dubitiamo fortemente che dovendo sostenere i costi che attualmente esternalizzano sulle comunità le multinazionali sceglierebbero l’utilizzo esclusivo di contenitori usa e getta.

Riciclatori e sostenitori Zero Waste a Starbucks: non è vero che il nuovo coperchio verrà riciclato

Il Comunicato stampa in inglese

Il movimento internazionale #breakfreefromplastics invita il CEO di Starbucks Kevin Thompson a vedere dove finiscono i rifiuti di Starbucks: in gran parte nei paesi del Sud-est asiatico.

Nel tentativo di placare la crescente preoccupazione circa le quantità di contenitori usa e getta superflui utilizzati nelle sue caffetterie Starbucks, ha recentemente annunciato a gran voce che avrebbe gradualmente eliminato le cannucce di plastica sostituendole con nuovi coperchi di plastica “riciclabile”. In realtà il tipo di plastica che Starbucks definisce “riciclabile” viene inviata in discarica negli USA o spedita in paesi come la Malesia o il Vietnam spostando l’inquinamento. “Le affermazioni di Starbucks sulla caratteristica della plastica #5 di essere ampiamente riciclata non è corretta“, afferma Stiv Wilson, direttore delle campagne del progetto The Story of Stuff. “Questa incredibile attenzione ad un singolo prodotto non è necessariamente negativa, ma non è nemmeno buona cosa se non porta a un cambiamento più ampio e sistematico nei modi in cui la plastica: il materiale oggi più onnipresente in commercio, viene prodotta, usata e smaltita attualmente ” ha aggiunto.

Aziende come Starbucks sempre più prese di mira per il contributo all’inquinamento plastico causato dai propri imballaggi, si sono affidate principalmente al riciclaggio visto come la soluzione al problema, nonostante i numerosi punti di debolezza del sistema. Di conseguenza, gli Stati Uniti hanno inviato sempre maggiori quantità di plastica “riciclabile” alla Cina sino a che il paese ha chiuso i battenti. Ora gli Stati Uniti hanno iniziato a inviare i propri rifiuti di plastica ad altri paesi in Asia che, di conseguenza, hanno imposto divieti e restrizioni simili a quelli cinesi.

“Il riciclaggio da solo non risolverà la crisi dell’inquinamento plastico“, ha dichiarato la responsabile campagna plastica di Greenpeace USA Kate Melges. “In effetti, affidarsi a un sistema di riciclaggio che sta fallendo negli Stati Uniti e affrontare i divieti all’estero peggiorerà il problema. Ad oggi, solo il 9% di tutta la plastica mai creata è stata riciclata. È tempo che le aziende vadano oltre alle appariscenti iniziative di pubbliche relazioni ( flashy PR moves ) e inizino a ridurre in modo significativo la produzione di plastica e ad investire in alternative riutilizzabili“.

In molti dei paesi dove Starbuck è presente ci sono da zero a poche infrastrutture di riciclaggio. Non solamente contenitori, coperchi e cannucce marchiate Starbucks, compaiono tra i rifiuti raccolti nelle operazioni di pulizia delle spiagge ma, secondo l’app Litterati, i prodotti a marchio Starbucks rientrano facilmente tra i primi tre marchi identificati nei rifiuti a livello globale, se non il numero uno.

Con questo in mente, il movimento #breakfreefromplastic invita il CEO di Starbucks Kevin Johnson a visitare le comunità del Sud-Est asiatico più colpite dai rifiuti di plastica creati dalle aziende con sede nel nord del mondo. Vai al testo della lettera.

“Il tipo di inquinamento plastico che stiamo osservando nel Sud-Est asiatico è prodotto da società globali con sede in Nord America ed Europa“, ha dichiarato il coordinatore globale di Break Free From Plastic Von Hernandez. “Mentre questi paesi sono stati accusati di essere i maggiori responsabili dell’inquinamento plastico, chi sta davvero spingendo per aumentare la produzione di questi rifiuti sono le aziende situate nel nord del mondo. Queste aziende devono assumersi la responsabilità dei loro rifiuti “.

Il carattere fuorviante degli impegni di riciclaggio presi dall’industria hanno ostacolato il progresso verso soluzioni reali che possono offrire soluzioni all’inquinamento da plastica. Monica Wilson, Research & Policy Director di GAIA, afferma: “Chiediamo a Starbucks di assumersi la responsabilità dei propri prodotti e imballaggi e di smettere di fingere che la marea di plastica immessa sul mercato venga effettivamente riciclata”.

La pubblicazione guarda a insegnanti e studenti universitari, ma il quinto capitolo, “Modul Life”, è stato declinato sotto forma di racconto narrativo che ha testimoniato l’esperienza vissuta con questi speciali “allievi” dell’impresa friulana. Matteo, docente di pedagogia all’ateneo giuliano, è stato affiancato dalla storica Tullia Catalan, dal linguista Fabio Romanini, dallo storico del teatro Paolo Quazzolo, dal filosofo Paolo Labinaz e dalla studiosa di letteratura inglese Laura Pelaschiar. E in barba alla credenza, sbagliata, che le discipline umanistiche siano inutili e che di cultura non si mangia, il percorso in Modulblok ha arricchito i dipendenti, contribuendo ulteriormente a “fare squadra” tra chi, ogni giorno, si occupa di confezionare le scaffalature per clienti di diverse parti del mondo.

La pubblicazione guarda a insegnanti e studenti universitari, ma il quinto capitolo, “Modul Life”, è stato declinato sotto forma di racconto narrativo che ha testimoniato l’esperienza vissuta con questi speciali “allievi” dell’impresa friulana. Matteo, docente di pedagogia all’ateneo giuliano, è stato affiancato dalla storica Tullia Catalan, dal linguista Fabio Romanini, dallo storico del teatro Paolo Quazzolo, dal filosofo Paolo Labinaz e dalla studiosa di letteratura inglese Laura Pelaschiar. E in barba alla credenza, sbagliata, che le discipline umanistiche siano inutili e che di cultura non si mangia, il percorso in Modulblok ha arricchito i dipendenti, contribuendo ulteriormente a “fare squadra” tra chi, ogni giorno, si occupa di confezionare le scaffalature per clienti di diverse parti del mondo.