In quest’articolo, alcune riflessioni circa la gestione del disastro del viadotto Polcevera da parte di Autostrade per l’Italia, sul fronte della comunicazione e della capacità d’immediata risposta alla crisi dell’azienda.

I fatti: cosa è successo, e il tradimento delle aspettative

“Credo sia comprensibile che fossero impreparati a un evento di tale impatto. in questi casi, meglio il silenzio che parole improvvisate, soprattutto quando si mescolano dolore, difficoltà e responsabilità di difficile individuazione”.

Il commento riportato sopra è una dei tanti pubblicati sui Social dai cittadini in occasione del disastro accaduto a seguito del crollo del “ponte Morandi”, che si sviluppa con un viadotto sul torrente Polcevera, a pochi chilometri da Genova, disastro avvenuto alle 11:36 del 14 agosto 2018, che ha causato almeno 40 morti, numero ad oggi provvisorio e purtroppo probabilmente destinato a salire, in virtù dei dispersi sotto le macerie, e ancor più feriti.

L’Italia è la nazione dove una compagnia di navigazione che ha navi in mare in almeno 3 continenti può essere “non preparata” a gestire la comunicazione verso l’opinione pubblica a seguito dell’affondamento colposo di un proprio natante, e dove una società che ha un contratto in concessione – lucrosissimo – per la gestione dell’intera rete autostradale può non essere preparata – stante “l’eccezionalità dell’evento” – al crollo di un viadotto. Punti di vista come quello espresso da quell’utente su Facebook danno l’esatta misura del “mood” del paese, e sono la cartina di tornasole dell’incapacità di molti manager e imprenditori – di piccole, medie o grandi aziende indifferentemente – a gestire complessità e a prevedere con un grado di decorosa approssimazione scenari futuri di potenziale crisi.

Sui “dietro le quinte”, i retroscena e le polemiche relative al mancato abbattimento o ristrutturazione del ponte Morandi, sul quale non erano mancati in passato gli allarmi, si è scritto molto nelle ultime 48 ore.

Come per il caso Costa Crociere, nulla da dire sulla gestione tecnico-operativa dei soccorsi, ai quali la Società Autostrade ha prestato la massima collaborazione possibile. Ciò che invece colpisce sono le acclarate carenze dal punto di vista della comunicazione mainstream e digitale da parte della società, attualmente “sul banco degli imputati” – per ora, solo del tribunale della pubblica opinione – per quanto accaduto.

Come anche altri specialisti hanno osservato, la comunicazione di Autostrade ha largamente tradito le aspettative:

- nei tempi, in quanto – incredibilmente – il primo post sulla pagina Facebook aziendale data quasi 5 ore dopo il disastro;

- nei sentiment, in quanto – circostanza disorientante, sconcertante e davvero deludente, per usare parole morbide – le prime uscite non riservano ai morti e alle loro famiglie l’auspicato cordoglio e la necessaria empatia;

- nei contenuti, in quanto tra le prime reazioni della società vi è stata la cosiddetta “Non intenzionalità”, una presa di posizione assai debole, nella quale la società in sintesi afferma: Quanto è successo non è ciò che noi auspicavamo, in quanto avevamo agito perché si verificassero fatti diversi da quelli poi realizzatisi, nonché – poco dopo – la parziale “esclusione dell’azienda”, altra tecnica figlia del panico e dell’incapacità di tracciare una linea chiara nel dominio della comunicazione; come insegnano i migliori manuali di Crisis Management questo è altresì uno degli atteggiamenti in assoluto meno efficaci: consiste nella negazione, da parte dei portavoce, delle proprie responsabilità (o nell’addossarle a entità o persone esterne all’impresa, a volte – nei casi più estremi di incompetenza – imputandogli la responsabilità della crisi stessa). In sintesi, Autostrade nella sua prima comunicazione sui canali digitali dice: Comunque la si guardi, non è colpa nostra.

La comunicazione digitale di Autostrade in occasione del disastro

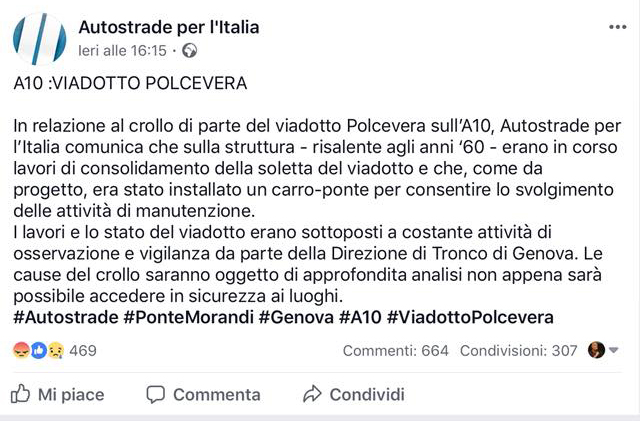

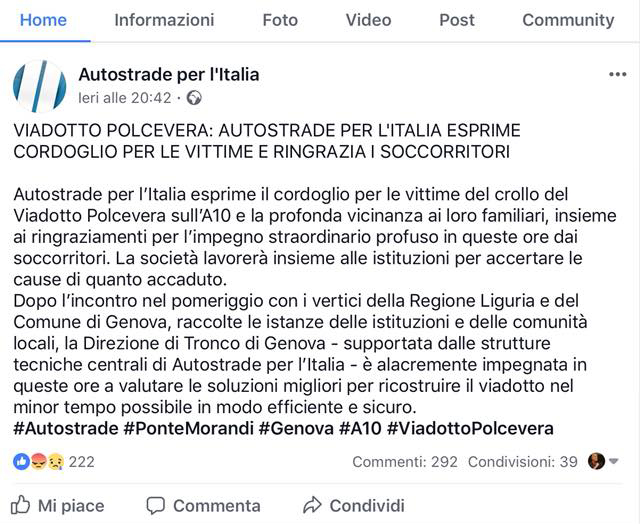

Ecco il primo sconcertante post, pubblicato alle 16:30 circa del 14 agosto, quindi ben 5 ore dopo il luttuoso evento, laddove le migliori prassi in tema di crisis management in caso di disastro prevedono una prima presa di posizione da parte dell’azienda non oltre i 60 minuti dall’evento, come termine massimo:

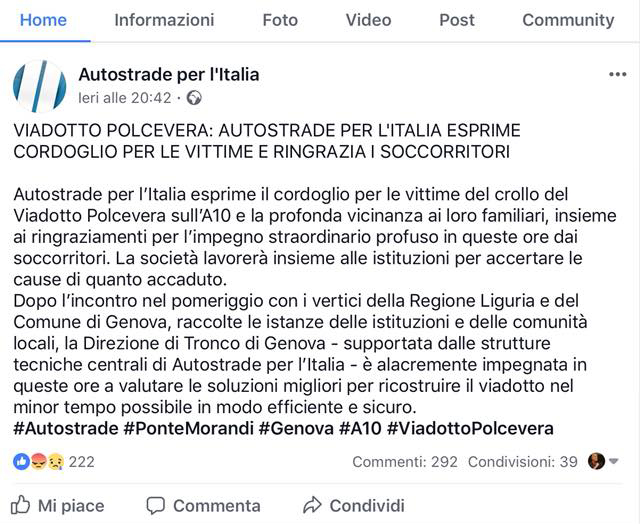

A questo primo post ne ha fatto seguito un secondo, sempre il 14 agosto alle 21 circa, che dedica alle note di cordoglio pochissime parole, per giunta mescolandole con rilievi di carattere tecnico sul tema dell’eventuale ricostruzione del viadotto crollato. Questa strutturazione semantica equivale per certi versi ad affermare quanto segue: “40 morti per noi hanno lo stesso valore del resoconto sugli incontri con i vertici della Regione Liguria”. Ecco il secondo post:

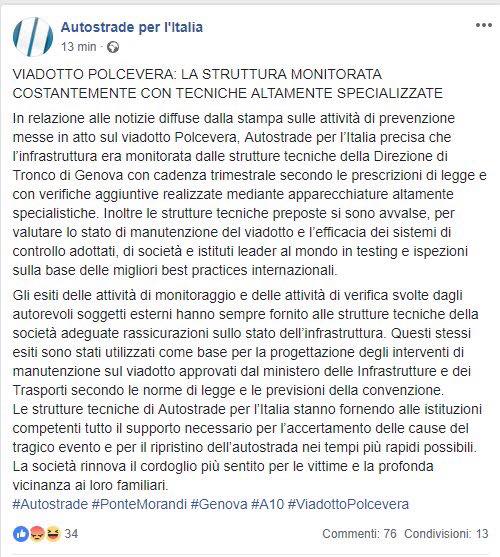

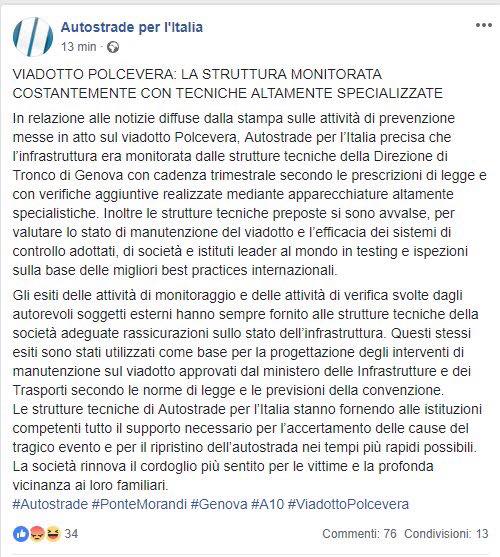

Durante la notte, mentre da tutta Italia i familiari dei deceduti e dei feriti giungono con i mezzi più vari sul luogo del disastro (il crollo del ponte ha anche distrutto vari edifici nei dintorni del viadotto), Autostrade tace completamente (quasi a significare: “Nessuno sveglio alla direzione comunicazione…”); nessuna foto, nessun video, nessun aggiornamento. Bisogna attendere il giorno successivo, 15 agosto, alle 12:45 circa, per un terzo post nel quale la società si chiude decisamente “in difesa”, negando nuovamente ogni responsabilità, pubblicando un testo piuttosto tecnico di complessive 18 righe, riservando ai cenni di cordoglio per le vittime solo l’ultima riga del post stesso:

Autostrade per l’Italia

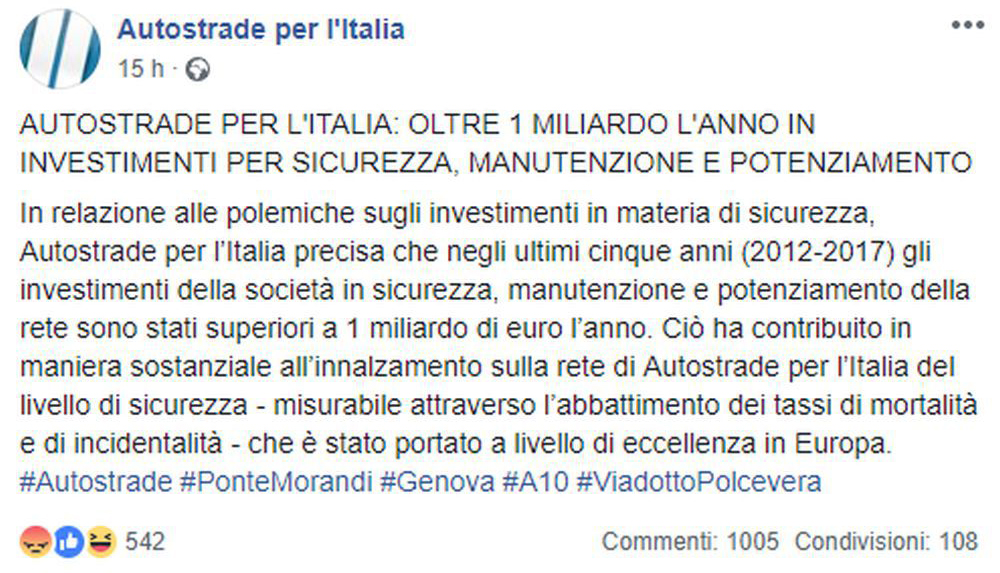

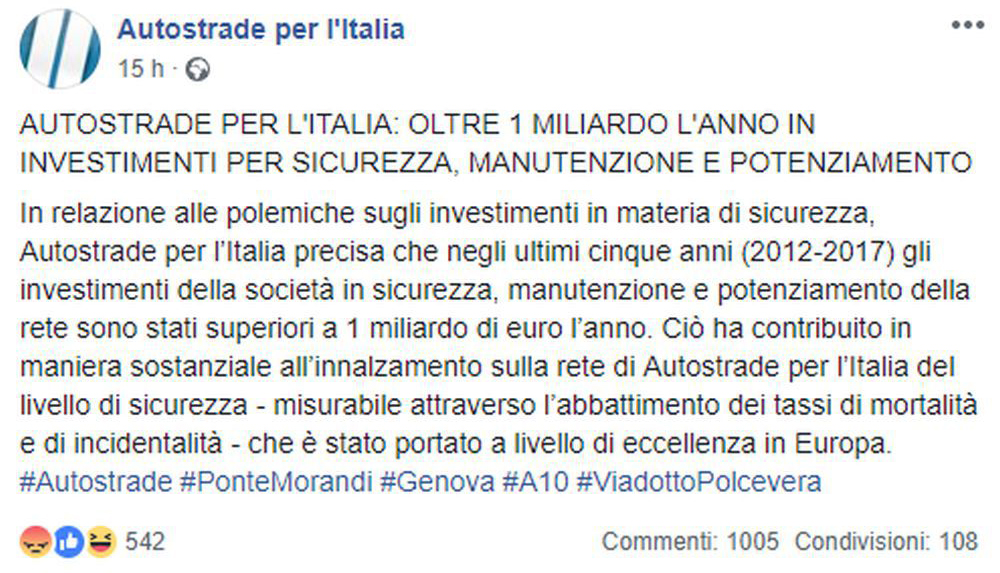

Due ore dopo, la Società applica la tecnica del “ricordo rafforzativo”, tentando di portare l’attenzione degli stakeholder sulla storia positiva dell’organizzazione, tentando quindi maldestramente di attenuare la percezione negativa della crisi. Gestire una crisi richiede una strategia “tailor-made”, eccellente resilienza rispetto agli eventi, precisione nell’uso delle parole e mai approssimazione e superficialità: il ricordo rafforzativo è una tecnica in parte efficace, ma solo se abbinata ad altre azioni, diversamente rischia di suonare come una giustificazione (qualcosa del tipo “Si, forse oggi abbiamo commesso degli errori, ma guardate in passato come siamo stati bravi”). Ecco il post in questione:

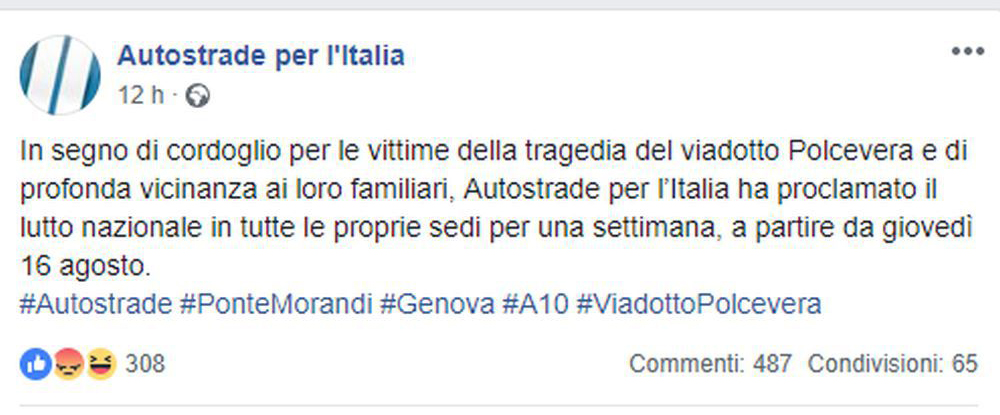

Solo un giorno dopo il disastro, ovvero alle 18 circa del 15 agosto, Autostrade per l’Italia torna sul tema delle condoglianze alle famiglie dei defunti, finalmente con un post dedicato, seppure sempre brevissimo, appena 3 righe:

Successivamente, alle 20 circa dello stesso giorno, un altro clamoroso “scivolone”: apprese notizie sul possibile avviso della procedura di revoca della concessione autostradale, la società mette da parte morti, lutti e interventi d’emergenza per porre in sicurezza la zona, e – in modo francamente tra il dilettantesco e il surreale – tenta di “parlare alle istituzioni” tramite i Social, quasi a voler “difendere il proprio portafoglio”:

Solo due ore dopo la pubblicazione di quell’assai discutibile post, verso le 22 circa del 15/08 – quindi oltre un giorno dopo il disastro – Autostrade per l’Italia cambia finalmente l’header della propria pagina Facebook, inserendo un’immagine “listata a lutto”:

Di nuovo una notte e un’intera mattinata di silenzio (!): il post successivo è di poco dopo le ore 13 del 16 agosto, due giorni dopo il disastro; ma Autostrade ritiene nuovamente opportuno spendere il proprio tempo per abbozzare un dialogo con le istituzioni, per la seconda volta in 24 ore, facendo quindi percepire chiaramente quali sono le priorità dell’azienda. Ecco il post:

La narrazione della società con il post sopra riportato si è fatta quantomai confusa; Autostrade afferma infatti (citazione verbatim): “Le nostre scuse sono nelle parole e nei fatti”, quasi a dire “Non abbiamo tempo per dialogare con Voi”. L’azienda fa intendere di aver scientemente deciso di dedicare il minimo indispensabile del tempo a disposizione per il dialogo con gli stakeholder, in quanto impegnata a far fronte ai problemi e ai danni sul luogo del disastro. Immagino quindi l’intero team della comunicazione di Autostrade per l’Italia, social media manager inclusi, con il caschetto giallo e la pettorina, intervenuti a dare il proprio generoso contributo sul viadotto Polcevera…

La comunicazione sui mass-media mainstream

Mentre la polemica infuria sui Social – gli esperti di DataMediaHub, ci riferisce Pier Luca Santoro, hanno mappato nelle prime 48 ore oltre 624.000 citazioni online da parte di oltre 73.000 utenti singoli, con sentiment largamente negativo – non va purtroppo meglio analizzando gli strumenti di comunicazione convenzionali:

- sulla homepage del sito web, incredibilmente, nessuna traccia di riferimenti al disastro, nessun link a un’area dedicata per attingere informazioni, etc;

- nessun back-site multimediale espressamente dedicato all’erogazione di un flusso costante di informazioni sull’evento (affiancato al sito istituzionale), messo online in occasione del disastro;

- il primo comunicato è del 14/08, giorno del disastro, e non fa alcun riferimento a note di cordoglio per le vittime, né a scuse incondizionate, né alla disponibilità a compensazioni immediate a favore delle famiglie dei defunti;

- il secondo comunicato è della sera del 14/08, anch’esso brevissimo, dedica al tema del cordoglio per le vittime poco più che dieci parole. L’impressione è di un sentimento espresso più che altro per “dovere”, piuttosto che di un senso di autentica e sentita vicinanza ai famigliari dei cittadini coinvolti nel disastro;

- il terzo comunicato è del 15/08 parla solo di passati investimenti in sicurezza e presenza le medesime carenze del primo comunicato emesso;

- il quarto comunicato, anch’esso del 15/08 si concentra, come già fatto con l’analogo lancio Social, sul dialogo con lo stakeholder istituzionale;

- nel quinto comunicato, del 16/08, la società “gioca in difesa”, sempre parlando alle Istituzioni (è espressamente citato il Vice Presidente del Consiglio Matteo Salvini) tentando di precostituirsi delle giustificazioni atte a dimostrare la buona disponibilità della società, le reattività dimostrata sul campo dopo il disastro, eccetera, al fine di evitare l’ulteriore degenerazione della situazione sul fronte dei rapporti con la pubblica amministrazione, poi comunque avvenuta.

Da notare, altro errore madornale (una regola – violata – che s’insegna al primo anno di università in qualunque corso di comunicazione Corporate…) che il linguaggio utilizzato per le piattaforme digitali e quello usato per la comunicazione verso i mass-media convenzionali è pressochè identico, laddove i due diversi canali richiederebbero, come ovvio, una particolare attenzione alla personalizzazione della forma del messaggio.

Alcune riflessioni sul crisis management di Autostrade

Premesso che un piano di gestione di una crisi di questa portata è necessariamente articolato, costruito sulla consapevolezza generata da mesi ed anni di simulazioni di scenario, di training al personale potenzialmente coinvolto nella crisi, di analisi sistematica delle aree vulnerabili, di costante monitoraggio dei segnali deboli di crisi e di efficace coordinamento tra il personale del settore comunicazione e ufficio stampa e il team legale, e che quindi nessuna ricetta è da considerarsi esaustiva, le uniche due tecniche in grado di garantire un certo margine di efficacia che Autostrade avrebbe potuto adottare in queste circostanze sarebbero state molto probabilmente le seguenti:

- proposta di compensazione immediata: è una proposta di risarcimento dei danni alle vittime formulata a mezzo mass-media già nelle prime fasi di gestione della crisi. Oltre che essere un atto dovuto, toglie molto appeal alla “notiziabilità” della crisi per i giornalisti. È da adottare quando sotto il profilo giuridico l’organizzazione ha percezione essa stessa della propria inequivocabile responsabilità, e risulta quindi certa la formulazione di una richiesta danni da parte delle vittime: a quel punto, tanto vale offrirsi di risarcire, utilizzando questa strategia (anche) mediaticamente, così da frenare il crollo verticale di credibilità dell’azienda. Ma soprattutto,

- scuse non condizionate: prima ancora di fare quanto sopra, o contemporaneamente a ciò, l’organizzazione deve assumersi la responsabilità di quanto accaduto, chiedere pubblicamente perdono e impegnarsi concretamente per evitare il ripetersi di crisi simili, dando conto delle procedure immediatamente adottate per prevenire efficacemente problematiche quali quella che ha generato la crisi. Potrà sembrare per certi versi paradossale, ma negli ultimi anni – complice l’affermarsi di una cultura sempre più virata verso il web 2.0, con un elevato grado di partecipazione/interazione tra gli utenti – è in assoluto la strategia che si è rivelata più profittevole per le aziende. L’esperienza e la letteratura di settore dimostrano che la presentazione immediata di scuse non condizionate smorza le polemiche, smussa le armi ai giornalisti, preserva quanto più possibile la reputazione dell’organizzazione, riduce le (inevitabili) richieste di risarcimento danni in sede giudiziale: addirittura, alcuni interlocutori dell’azienda apprezzano tale comportamento e, non sentendosi coinvolti in una “contrapposizione”, abdicano all’intenzione di richiedere una quantificazione giudiziaria dei danni. E non si tratta qui – prevengo la ragionevole obiezione degli Avvocati – di “scusarsi assumendosi ogni responsabilità dell’accaduto prima ancora di aver effettuato le necessarie verifiche tecniche”, bensì di “presentare le proprie più sentite scuse in quanto il proprio brand è comunque parte di un equazione che generato disagio, panico, dolore e – a volte – morte”.

In particolare in una crisi di questa portata, la prontezza della risposta è un fattore determinante: un intervento tempestivo consente di contenere i danni dell’evento negativo, ma anche la pertinenza della risposta è importante. Una crisi mette in discussione la reputazione dell’organizzazione, la sua credibilità, il valore dei suoi prodotti/servizi e delle persone che vi lavorano; il contenimento di una crisi assume quindi un ruolo che non solo è operativo, ma anche strategico, poiché dalla modalità di reazione messa in atto dipende la sua reputazione, il successo, e – a volte – la stessa sopravvivenza futura dell’organizzazione colpita. Nelle organizzazioni mature, non appena uno qualsiasi tra i dipendenti riesce a captare le avvisaglie dell’incombere di una crisi avverte il dirigente responsabile della propria area, il quale fa scattare il protocollo d’ingaggio; le direttive di questo documento devono essere immediatamente messe in pratica per poter comprendere e delimitare al più presto la situazione in atto; il protocollo contiene delle regole già precedentemente precondivise all’interno dell’organizzazione, e quindi vincolanti per tutti i membri della crisis room (la struttura deputata a gestire la crisi) e per tutti i dirigenti e i dipendenti in qualche modo coinvolti nel governo della crisi stessa, regole che includono precise procedure per l’accorta e puntuale gestione dei flussi di comunicazione verso i vari pubblici coinvolti dalla crisi.

Regole che – vien da dire – in Autostrade per l’Italia per motivi tutti da appurare non sono state applicate, o peggio ancora non erano codificate, oppure infine non erano adeguatamente conosciute del management, carenze che lasciano allibiti, che hanno generato la perdita di controllo dei flussi di comunicazione: non riconoscendo tempestività, affidabilità e accuratezza all’azienda, i mass-media si sono approvvigionati di notizie ovunque, ovviamente anche da fonti ostili all’azienda stessa.

Non deve affatto stupire l’inadeguatezza su questo fronte da parte di un’organizzazione aziendale di così grandi dimensioni: l’Italia è un paese “a bassa sensibilità” in tema di crisis management, e spesso purtroppo – anche per multinazionali più grandi di Autostrade per l’Italia S.p.a., vige la regola non scritta del “A noi non capiterà mai e comunque semmai ci dovesse capitare vedremo a quel punto il da farsi”, atteggiamento dilettantesco, imprudente e non orientato alla tutela del valore degli azionisti, che chiama direttamente in causa la responsabilità dell’intera catena di comando, a partire dall’amministratore delegato che in qualunque altra nane occidentale, dopo fatti del genere, rassegnerebbe le proprie dimissioni).

Un’ultima notazione: Autostrade per l’Italia S.p.a. genera oltre 4 miliardi di euro di incassi lordi e circa 500 milioni all’anno di utili netti, che confluiscono da Autostrade alla controllante Atlantia S.p.a., che a sua volta trasferisce gli utili alla propria controllante Edizione S.p.a.

Premessa l’autonomia del management di Autostrade dalla catena delle società proprietarie, confermata anche dall’ex Amministratore Delegato Vito Gamberale, anche Edizione ha preso la parola tardivamente, a un giorno dal disastro del viadotto, con uno scarno comunicato di rito, che riporto per completezza:

Edizione srl, a nome dei suoi azionisti e del suo management, esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e la propria vicinanza ai feriti e a tutti coloro che sono stati coinvolti nel tragico crollo avvenuto a Genova. Edizione, farà tutto ciò che è in suo potere per favorire l’accertamento della verità e delle responsabilità dell’accaduto. Edizione è certa della determinata volontà di collaborazione con le Istituzioni e le Autorità preposte da parte della società operativa Autostrade per l’Italia e della sua capogruppo Atlantia che, negli ultimi 10 anni, hanno investito oltre 10 miliardi di euro nell’ampliamento e ammodernamento della rete autostradale italiana.

Ma dietro queste società, vi è – oltre all’azionariato diffuso dei piccoli investitori, che patiranno anch’essi, del tutto incolpevolmente, la perdita di valore in borsa, anche un’azionista di riferimento, che è una famiglia: un nome – Benetton – e dei volti, delle persone, una leadership. O l’assenza di essa.

Questo disastro, oltre che una straziante tragedia per molte famiglie, è stato anche un’ennesima occasione persa, da parte di una grande famiglia di imprenditori, per farsi percepire come parte integrante e inscindibile del tessuto sociale italiano.

===

AGGIORNAMENTO delle ore 10.10 del 18/08/2018

Qualcosa succede, finalmente, a Treviso: a tre giorni dal disastro, la famiglia Benetton cambia completamente il tenore della propria comunicazione. Ancorchè la narrazione utilizzata sui mass-media (“Le parole sono importanti, ma lo è anche il silenzio, e nella famiglia Benetton misurare le parole è consuetudine, quasi legge“) appaia a tratti “giustificativa” e comunque non risponda in alcun modo alle domande circa l’inadeguatezza iniziale del management e della proprietà nel gestire questa crisi, si tratta indiscutibilmente di un passo avanti…

—

ULTERIORE AGGIORNAMENTO delle ore 17.16 del 18/08/2018

Il Gruppo Autostrade per l’Italia ha organizzato una conferenza stampa, presieduta dal portavoce e AD Giovani Castellucci, illustrando in maniera piuttosto completa le iniziative che la società intende assumere per gestire efficacemente la crisi: l’istituzione immediata di un fondo a favore delle famiglie delle vittime e della città di Genova, indennizzi speciali per coloro che sono stati sfollati dalle proprie case, l’annuncio della costruzione di un novo ponte in accia in li otto mesi, in sostituzione di quello crollato, e via discorrendo. Tutto quello che in una buona gestione di crisi sarebbe stato opportuno dire… tre giorni fa. Per chi poi ha la passione della comunicazione politica, ecco qui un secondo articolo sulla stessa conferenza stampa, ma di tono ben differente.

(to be continued)

—

ULTERIORE AGGIORNAMENTO del 04/10/2018

C’è un limite alla mediocrità del management dei grandi gruppi italiani? L’indagine della Guardia di Finanza successiva al disastro di Genova sta dipingendo uno scenario a tinte più fosche del previsto: passando al setaccio una trentina di cellulari di utenze intestate sia ad Autostrade per l’Italia che al Ministero delle Infrastrutture, è risultato evidente come vari scambi di comunicazioni – sia e-mail che Whatsapp – fossero presenti solo da una parte, laddove avrebbero dovuto essere esattamente speculari tra mittente e ricevente. Uno speciale software ha confermato sia la cancellazione dei messaggi, che la data di originale invio (mesi e mesi fa) che il fatto che l’intervento doloso di “auto-censura” risale a dopo il disastro. Cosa si è voluto nascondere? E cosa è andato perduto… oltre alla dignità di questi manager?