Durante la cerimonia dipremiazione del concorso letterario “Racconti Corsari” dell’inizio di febbraio mi sono reso conto che alcuni interventi (tra cui il mio) hanno attinto informazioni e aneddoti dalla rete, e in particolare dalle pagine di Wikipedia. È un percorso quasi naturale, intrapreso da chiunque abbia un dubbio, e reso ancora più immediato dalla diffusione di quella protuberanza del nostro corpo chiamata smartphone. Dovrebbe essere un punto di partenza, nulla più, anche se spesso rappresenta sia l’inizio che la fine del nostro sforzo per appagare la sete di conoscenza: l’esercizio del pensiero critico necessita approfondimenti maggiori rispetto ai risultati di un semplice inserimento di parole chiave su un motore di ricerca o un sito.Sull’utilità di tale processo, tuttavia, non si discute, anche in relazione alla semplicità dell’accesso e alla fruibilità delle informazioni. Sul contenuto, invece, sarebbe il caso di discutere eccome: in passato ho eliminato dall’enciclopedia Wikipedia affermazioni che di enciclopedico avevano davvero poco, inserite da qualche buontempone probabilmente come gesto di rivolta o di critica. Ne cito due su tutte: il romanzo, definito “un genere letterario della narrativa in prosa, caratterizzato da un testo di una certa estensione, tipo anche più di venti pagine, ma anche meno se è scritto piccolo piccolo (se la pagina fa un metro per due e il carattere è piccolo, ne basta una)” o l’imposta di soggiorno di cui buona parte del gettito “inevitabilmente servirà ad alimentare il giro di corruzione, di favoritismo, di nepotismo e il mercato della prostituzione (escort) che affligge le varie istituzioni”. Queste affermazioni sono rimaste disponibili in rete senza che nessuno se ne accorgesse o che aprisse una discussione su quanto fossero “fontate” (orrendo neologismo che non deriva dall’italianizzazione di un termine inglese – font, carattere di stampa – ma da un obbrobrio linguistico tutto italiano che trasforma il sostantivo “fonte” in un verbo, “fontare” appunto, attribuire una fonte).Negli scorsi mesi mi sono trovato a fare i conti (da autore di contenuti) con il moloch di Wikipedia, che riesce a fondere in un connubio non sempre ben intellegibile la libertà diffusa di accesso alle informazioni dell’enciclopedia dal lato dei fruitori, con l’impossibilità (anch’essa diffusa) a vedersi riconosciuto il diritto di avere una pagina dedicata alla propria attività e alle proprie produzioni artistiche.In effetti, negli anni si è assistito a un aumento esagerato delle pagine di Wikipedia, trasformatasi in una specie di Facebook. La reazione era stata la chiusura del recinto dopo la fuga dei buoi, a cui si è accompagnata (possibilità che gli allevatori distratti non hanno) la cancellazione di una moltitudine di pagine non considerate enciclopediche. Questo processo continua, fondato in particolar modo su un oscuro concetto, cangiante nei confini, della “valenza enciclopedica” delle fonti che consentono e sorreggono l’inserimento di una nuova voce.Sotto questo profilo ho alzato bandiera bianca da qualche anno, rinunciando a inserire nuove voci nella enciclopedia libera. L’ultima volta ci ho provato con Fabio Izzo, ai tempi della sua partecipazione al premio Strega grazie alla presentazione di Predrag Matvejevic. La pagina è stata cancellata a breve. Se non sapete chi è Predrag Matvejevic guardate su Wikipedia. Fregandomene dell’adagio “Chi dimentica il proprio passato è destinato a riviverlo”, ho recentemente proposto l’inserimento di una pagina di Wikipedia dedicata a Giovanni Agnoloni. Non è una questione di conoscenza personale o di suggerimenti esterni: il mio interessamento deriva da un approfondimento sul movimento del Connettivismo, di cui Agnoloni è esponente rilevante sia per i romanzi prodotti e la partecipazione alle principali antologie connettiviste, sia quello che può essere considerato come il principale saggio critico sul movimento. La pagina Wikipedia del Connettivismo, tra l’altro, riporta “sia come autori che come saggisti, (…) Giovanni Agnoloni (autore anche dell’articolo riassuntivo sul connettivismo, uscito per Italica Wratislawiensia)”.Sulla pagina si sono succeduti interventi che hanno eliminato alcuni fonti ritenute non enciclopediche. La principale è quella alsito Next eliminata in quanto considerata alla stregua di un blog. Sorvolo su quanto questo intervento sia pertinente: Next non è un blog ma il sito ufficiale e di riferimento del Connettivismo. Non c’è altra fonte più qualificata e in questo caso non può valere la motivazione “Niente blog come fonti”. Ma tant’è.Una parentesi su cui varrebbe la pena soffermarsi, se non fosse del tutto inutile, riguarda la valutazione sulle case editrici per cui ha pubblicato Agnoloni, non considerate all’altezza della valenza enciclopedia richiesta. I piccoli e medi editori italiani ne saranno felici. Nello specifico quelle di Agnoloni non possono essere considerate “micro case editrici”: sono piccoli editori ma non editori a pagamento e soprattutto non è una caso di self publishing. Il Connettivismo, purtroppo, non è mainstream, ma questo non può sminuirne la valenza letteraria. Può però determinare l’esclusione da Wikipedia.La pagina sconta il peccato originale di essere già stata inserita una volta, due con la mia versione. Dal mio punto di vista poco rileva: la comparazione del contenuto delle due pagine mostra un lavoro di ricerca, recupero di fonti critiche e di approfondimento non paragonabile a quanto in precedenza presente su Wikipedia. Dal mio punto di vista, ovviamente.E questo è un elemento su cui varrebbe la pena interrogarsi: dal mio punto di vista. Alla circostanza che le mie testi, espresse e difese, non abbiano trovato sostenitori, dovrebbe fare da contraltare la presenza di una moltitudine di soggetti interessati a giudicare, nel merito, i contenuti. Qualificati, titolati, che si esprimono con argomentazioni fondate (e non “fontate”) nell’ambito di una discussione critica. Questo è il problema, non solo di Wikipedia ma della nostra società: l’illusione che la disponibilità di dati e informazioni in rete, facilmente fruibili, sia sintomo di democrazia. E che l’illusione di una democrazia che passa per la rete non crei e consolidi, come invece avviene, oligarchie e centri di potere. Ma questo non è colpa di Wikipedia: è una versione aggiornata, nei mezzi e negli strumenti, della storia dell’Umanità.

Chiunque abbia avuto una minima esperienza nel Retail avrà sicuramente avuto modo di imbattersi con clienti che presentavano dei reclami per problemi avuti con dei prodotti. In ogni situazione del genere, sempre molto delicata, è compito dell’addetto alle vendite o del responsabile del punto vendita gestire la situazione al meglio, con l’unico obiettivo di far contento il cliente ed ovviamente tutelare il profitto dell’azienda. Ma in questo caso qualcosa è andato storto. In questa situazione, oltre ad una cliente che si è scatenata all’interno del negozio inveendo contro la commessa e lamentandosi che l’abito acquistato poco tempo prima avesse perso colore macchiando una pelliccia che stava indossando durante un matrimonio, sempre all’interno del negozio, un altro cliente ha ripreso tutto e pubblicato immediatamente il video sui social. E da quel momento, un semplice e comune episodio di reclamo, sebbene un po’ colorito nella gestione della comunicazione da parte della cliente, è diventato un vero e proprio caso mediatico, il video è diventato in poche ore un cosiddetto “

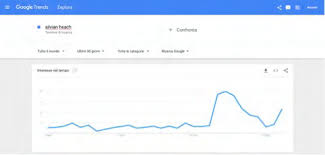

Chiunque abbia avuto una minima esperienza nel Retail avrà sicuramente avuto modo di imbattersi con clienti che presentavano dei reclami per problemi avuti con dei prodotti. In ogni situazione del genere, sempre molto delicata, è compito dell’addetto alle vendite o del responsabile del punto vendita gestire la situazione al meglio, con l’unico obiettivo di far contento il cliente ed ovviamente tutelare il profitto dell’azienda. Ma in questo caso qualcosa è andato storto. In questa situazione, oltre ad una cliente che si è scatenata all’interno del negozio inveendo contro la commessa e lamentandosi che l’abito acquistato poco tempo prima avesse perso colore macchiando una pelliccia che stava indossando durante un matrimonio, sempre all’interno del negozio, un altro cliente ha ripreso tutto e pubblicato immediatamente il video sui social. E da quel momento, un semplice e comune episodio di reclamo, sebbene un po’ colorito nella gestione della comunicazione da parte della cliente, è diventato un vero e proprio caso mediatico, il video è diventato in poche ore un cosiddetto “ Mettiamoci però nei panni dell’azienda che si è vista, in un attimo, balzare agli onori della cronaca e costretta a gestire una crisi, anzi una “nuova” crisi. Ma non dimentichiamoci che spesso le crisi si trasformano in opportunità, se ben gestite. E questo è stato il caso Silvian Heach. Siamo tutti d’accordo che l’azienda non abbia fatto una bellissima figura in questa circostanza e sicuramente sarebbe stato possibile evitare tutto ciò. Ma ecco che cosa è successo nel web nei giorni successivi: Il marchio ha avuto un’impennata impressionante e, analizzando la funzione pubblica di Google Trends, sono stati raggiunti valori mai registrati prima. Gestire “social media crisis”, non è semplice, ma è importante essere preparati e soprattutto consapevoli di quello che è l’ambiente in cui ci si muove. Nel caso specifico, la reazione dell’azienda è stata molto particolare e, forse, molto efficace. Silvian Heach infatti ha deciso di riprendere l’episodio con molta ironia e leggerezza ma, soprattutto, con estrema velocità,

Mettiamoci però nei panni dell’azienda che si è vista, in un attimo, balzare agli onori della cronaca e costretta a gestire una crisi, anzi una “nuova” crisi. Ma non dimentichiamoci che spesso le crisi si trasformano in opportunità, se ben gestite. E questo è stato il caso Silvian Heach. Siamo tutti d’accordo che l’azienda non abbia fatto una bellissima figura in questa circostanza e sicuramente sarebbe stato possibile evitare tutto ciò. Ma ecco che cosa è successo nel web nei giorni successivi: Il marchio ha avuto un’impennata impressionante e, analizzando la funzione pubblica di Google Trends, sono stati raggiunti valori mai registrati prima. Gestire “social media crisis”, non è semplice, ma è importante essere preparati e soprattutto consapevoli di quello che è l’ambiente in cui ci si muove. Nel caso specifico, la reazione dell’azienda è stata molto particolare e, forse, molto efficace. Silvian Heach infatti ha deciso di riprendere l’episodio con molta ironia e leggerezza ma, soprattutto, con estrema velocità,