Titolo originale: Cambridge Analytica is what happens when you privatise military propaganda di Adam Ramsay per Open Democracy UK – traduzione in italiano a cura di Pietro Visani

Non si può capire lo scandalo che ha avuto come protagonista la “Cambridge Analytica” se non si comprende che cosa fa la casa madre.

“La Guerra del Golfo non ha avuto luogo”. Questa audace affermazione venne fatta dal filosofo francese Jean Baudrillard nel marzo 1991, solo due mesi dopo che le forze della NATO avevano scagliato una pioggia di bombe sull’Iraq, spargendo il sangue di più di centomila persone.

Per comprendere il ruolo della Cambridge Analytica e della sua casa madre, gli Strategic Communication Laboratories, dobbiamo riflettere su cosa Baudrillard intendesse, con la sua affermazione, e su cosa sia accaduto da allora: su come la propaganda militare sia cambiata con il mutare della tecnologia, su come la guerra sia stata privatizzata e su come l’imperialismo stia tornando alle origini.

La tesi di Baudrillard si incentrava sul fatto che l’azione della NATO nel Golfo rappresentava la prima volta in cui l’opinione pubblica dei Paesi occidentali era stata in grado di vedere una guerra dal vivo, nei telegiornali (non a caso la CNN era diventata il primo canale giornalistico H-24 nel 1980). Dal momento che gli operatori televisivi erano inseriti all’interno (“embedded”) dei reparti americani, da cui erano efficacemente censurati, la loro copertura degli eventi assomigliava comprensibilmente assai poco alla realtà dei bombardamenti su Iraq e Kuwait. Ne consegue che gli avvenimenti noti alle opinioni pubbliche occidentali come la “Guerra del Golfo” – simboleggiati dalle riprese effettuate da missili “di precisione” e da filmati di materiali militari pesanti – vengono compresi con maggiore accuratezza se interpretati come un film girato dal Pentagono. Essi vennero in tal modo deliberatamente privati della loro realtà cosparsa di sangue, per cui è una forzatura linguistica sostenere che siano la stessa cosa, e quindi se ne deve davvero trarre la logica conclusione che la “Guerra del Golfo non ha avuto luogo”.

Gli Strategic Communications Laboratories vennero fondati non molto tempo dopo la pubblicazione del celebre saggio di Baudrillard, e la prima riga del loro sito web afferma che lo “SCL Group fornisce dati, analisi e strategie ai governi e alle organizzazioni militari di tutto il mondo”. E aggiunge: “Per più di 25 anni abbiamo condotto programmi di mutamento comportamentale in oltre 60 Paesi e abbiamo ottenuto riconoscimenti ufficiali per il nostro lavoro nel campo della difesa e del cambiamento sociale”.

Com’è ovvio, la propaganda militare non è nulla di nuovo, così come non lo è la misura in cui essa è evoluta insieme ai mutamenti intervenuti in campo tecnologico ed economico. Il film “Quarto potere” (Citizen Kane) ci fornisce una visione cinematografica della prima guerra scoppiata tra testate della stampa scandalistica (o – come la chiamano gli americani – “giornalismo giallo”), vale a dire come lo scontro di tirature tra il “New York Journal” di William Randolph Hearst e il “New York World” di Joseph Pulitzer trascinò alquanto discutibilmente gli USA nella guerra ispano-americana del 1898. Fu durante tale controversia che si sostiene che Hearst abbia detto al suo inviato nell’isola caraibica “lei procuri le immagini, io procurerò la guerra”, come descritto in forma satirica da Evelyn Waugh nel suo romanzo “L’inviato speciale” (Scoop). Tuttavia, dopo che il disastro propagandistico dell’”Offensiva del Tet”, durante la guerra del Vietnam, ebbe ridotto il sostegno dell’opinione pubblica americana alla guerra, i pianificatori militari cominciarono ad escogitare nuovi modi per il controllo dei media.

Come conseguenza di tale approccio, quando – nel 1982 – la Gran Bretagna entrò in guerra con l’Argentina per il controllo delle isole Falklands, essa inaugurò una nuova tecnica per il controllo dei media: l’inserimento dei giornalisti al seguito delle truppe (embedding). E – come ha scritto sul suo blog l’ex-corrispondente di guerra della BBC Caroline Wyatt – “le lezioni tratte dall’inserire i giornalisti al seguito della Royal Navy durante la guerra delle Falklands vennero riprese con entusiasmo dai pianificatori militari, tanto a Washington quanto a Londra, nel 1991, in occasione della Prima Guerra del Golfo”.

Il ministro della Difesa britannico durante la guerra delle Falklands, quando venne inaugurata la pratica dei giornalisti “embedded”, era John Nott (un sostenitore della Brexit). Come mi è stato fatto notare dalla mia collega Caroline Molloy, il genero di Nott è il deputato conservatore Hugo Swire, ex-ministro per l’Irlanda del Nord ed ex-ministro degli Esteri. Il cugino di Swire – di cui egli dovrebbe essere stato compagno di scuola a Eton – è Nigel Oakes, fondatore degli Strategic Communications Laboratories. Non si tratta ovviamente di una cospirazione, ma della rete relazionale che lega i membri della classe dirigente britannica.

Ma torniamo alla nostra storia: al tempo della guerra con l’Iraq del 2003, la tecnologia delle telecomunicazioni era ulteriormente progredita. Come Caroline Wyatt ha spiegato, sempre nel suo blog, “le comunicazioni satellitari oggi sono molto più sofisticate, il che significa che quasi sempre abbiamo a disposizione mezzi che ci consentono di comunicare direttamente con Londra. Questo ci fornisce un decisivo fattore di indipendenza, anche se i resoconti giornalistici debbono ancora essere autorizzati dagli addetti alla sicurezza delle operazioni. Nelle maggior parte delle zone di guerra attuali, il quasi totale controllo esercitato dai militari sugli strumenti giornalistici in uso al tempo della guerra delle Falklands sarebbe semplicemente impensabile”.

Nel febbraio 2004, poi, un nuovo elemento di rottura si manifestò nel campo delle tecnologie di comunicazione, vale a dire la fondazione di Facebook, e ciò portò con sé un nuovo incubo nel campo della propaganda.

Nel momento stesso in cui questa storia si stava sviluppando, tuttavia, anche un ulteriore fattore cruciale stava manifestandosi, il neoliberismo.

Se lo si guarda da un certo punto di vista, il neoliberismo è il successore dell’imperialismo a carattere geografico quale “forma più estrema di capitalismo”. In passato, accadeva che qualcuno dotato di un piccolo patrimonio da investire potesse garantirsi il massimo ritorno economico pagando qualcun altro per navigare oltremare, soggiogare o uccidere persone (in genere persone di colore) e privarle della loro libertà o dei loro averi. Costoro, tuttavia, non poterono continuare ad espandersi a infinito, perché il mondo non è grande abbastanza. Così, alla fine, i ricchi investitori occidentali cominciarono a spostare i loro interessi dall’apertura di nuovi mercati in Paesi lontani alla commercializzazione di nuove parti dell’esistenza individuale a casa propria. Il neoliberismo, quindi, è anche questo processo di commercializzazione, di spostamento delle dinamiche decisionali da “un uomo un voto” a “una sterlina (o un dollaro, uno yen o un euro) un voto”. O ancora, per dirla con Will Davies: “il disincanto della politica da parte dell’economia”.

La prima guerra del Golfo – quella che, a detta di Baudrillard, “non ebbe luogo” – coincise con un momento chiave di questo processo: la rapida commercializzazione (da intendersi più correttamente come “scorporo”) dell’Unione Sovietica in crisi e, di conseguenza, il riuscito accerchiamento del pianeta da parte del capitalismo occidentale. La seconda guerra del Golfo, dal canto suo, è da ricordare per l’accelerazione impressa ad un altro momento cruciale di questa dinamica: lo sconfinamento delle forze del mercato nel più remoto angolo dei poteri statali. A detta del gruppo di pressione “War on Want”, fu nel corso delle invasioni dell’Iraq e dell’Afghanistan che le compagnie militari private “irruppero sulla scena”.

La privatizzazione della guerra

In un rapporto pubblicato nel 2016, lo stesso “War on Want” ha descritto il modo in cui il Regno Unito è diventato il centro mondiale dell’industria dei mercenari. È possibile che voi conosciate la G4S come la compagnia che controlla il vostro contatore del gas, ma in realtà essa è soprattutto la più grande società di mercenari esistente al mondo, coinvolta nel fornire “sicurezza” in tutte le zone di guerra esistenti sul pianeta (non perdete le eccellenti inchieste condotte dalle mie colleghe Clare Sambrook e Rebecca Omonira-Oyekanmi sul lavoro svolto da questa compagnia nel Regno Unito).

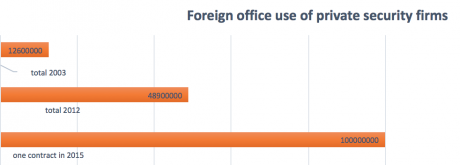

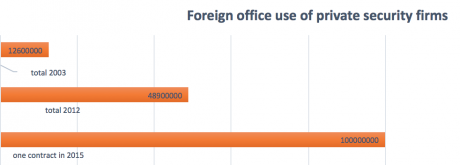

Nella sola città di Hereford, nei pressi del quartier generale del SAS[1], hanno sede 14 società di mercenari, sempre secondo quanto afferma il rapporto di “War on Want”. Nel momento culminante del conflitto iracheno, circa 80 società private erano coinvolte nell’occupazione di quel Paese. Nel 2003, quando le forze britanniche e statunitensi scatenarono la tattica del “colpisci e terrorizza” (shock and awe) tanto sulla popolazione irachena quanto sulle reti via cavo operanti all’interno dei loro Paesi, il Ministero degli Esteri britannico, stando alle cifre ufficiali fornite dal “Guardian”, spese 12,6 milioni di sterline in contratti concessi alle compagnie di sicurezza private inglesi. Nel 2012, quella cifra era già lievitata a 48,9 milioni di sterline. Nel 2015, la sola compagnia G4S si è aggiudicata un contratto dell’ammontare di 100 milioni di sterline per garantire la sicurezza dell’ambasciata britannica in Afghanistan.

Figura 1: Il Ministero degli Esteri britannico e il suo utilizzo delle società di sicurezza

La privatizzazione della guerra ha portato con sé anche quella della propaganda. Nel 2016, il “Bureau of Investigative Journalism” ha rivelato che il Pentagono ha pagato circa mezzo milione di dollari alla società britannica di pubbliche relazioni Bell Pottinger per svolgere attività di propaganda durante l’invasione dell’Iraq del 2003. La Bell Pottinger, celebre per aver creato l’immagine pubblica della signora Thatcher, comprendeva fra i suoi clienti Asma Al Assad, moglie del presidente siriano. Parte dell’attività svolta da questa compagnia consisteva nel realizzare falsi film di propaganda di Al Qaeda. (L’anno scorso, essa è stata costretta a chiudere, poiché ha commesso l’errore di utilizzare le proprie tattiche contro soggetti di razza bianca).

Il giornalista Liam O’Hare ha rivelato che Mark Turnbull, il direttore degli SCL e della Cambridge Analytica che è stato ripreso da una telecamera nascosta accanto ad Alexander Nix nell’inchiesta dell’emittente televisiva Channel4, venne utilizzato dalla Bell Pottinger in Iraq proprio in quel periodo.

La sezione “operazioni psicologiche” delle nostre società militari private: un’agenzia di propaganda a pagamento

Come la Bell Pottinger, gli SCL individuarono per tempo le opportunità offerte loro dalla crescente privatizzazione della guerra. Nel suo libro del 2006, Britain’s Power Elites: The Rebirth of the Ruling Class[2], Hywel Williams ha scritto: “pare perciò assolutamente naturale che una società di consulenza nel campo della comunicazione politica, come gli Strategic Communications Laboratories, si sia ora lanciata sul mercato come prima compagnia privata in grado di fornire ai militari servizi nel campo delle ‘operazioni psicologiche’”.

Anche se gran parte di ciò che gli SCL hanno fatto per i militari è coperto dal segreto, sappiamo (grazie ancora ad O’Hare) che vi sono contratti assegnati dai Ministeri della Difesa britannico e statunitense che ammontano a centinaia di migliaia di dollari, come minimo. Inoltre, sono riuscito a scovare un documento della “National Defence Academy” della Lettonia, intitolato “La comunicazione strategica della NATO: si potrebbe fare di più?”, il quale ci dice che gli SCL erano operativi in Afghanistan nel 2010 e ci fornisce alcuni indizi su quanto stavano facendo laggiù: “un’operazione relativa alla raccolta di dati qualitativi più dettagliati era condotta nella provincia di Maiwand da una società britannica, gli ‘Strategic Communications Laboratories’ (SCL), la quale è una realtà pressoché unica, all’interno della comunità internazionale dei contractor, in quanto possiede – e finanzia – una specifica sezione dedicata alla ricerca comportamentale situata nella prestigiosa sede della scienza e della ricerca britanniche, il Royal Institute di Londra”.

In parole povere, l’SCL Group – la casa madre della Cambridge Analytica – è la sezione per le operazioni psicologiche delle nostre forze militari privatizzate, vale a dire un’agenzia di propaganda a pagamento.

Le capacità e le tecniche che essa ha sviluppato nel contesto delle zone di guerra non dovrebbero essere sopravvalutate, ma neppure sottovalutate. Per quanto ci risulta, proprio come il Pentagono era solito utilizzare strumenti semplici, come scegliere dove inserire i giornalisti durante la guerra del Golfo, per diffondere la sua versione degli eventi, così essi acquisirono una certa padronanza dei mezzi di comunicazione moderni: Facebook, i video on line, la raccolta di dati e il microtargeting. Tali mezzi non sono magici (e Anthony Barnett si è ben espresso in merito ai rischi di implicazioni ad essi connessi). Di per sé, non spiegano la Brexit o l’ascesa di Trump (l’anno scorso ho lanciato un appello affinché quanti erano favorevoli alla permanenza del Regno Unito nell’Unione Europea non utilizzassero le nostre inchieste come scusa per non riuscire ad individuare le reali motivazioni del voto in favore della Brexit). Non userei neppure il termine “manipolazione” per descrivere l’impatto prodotto da queste agenzie propagandistiche, ma occorre riconoscere la loro importanza.

Come l’inchiesta segreta condotta da “Channel 4” ha rivelato, questo tipo di attività è stata spesso portata avanti insieme a più tradizionali tattiche denigratorie e – come ha spiegato Chris Wylie – in collaborazione con un altro punto focale di questo mondo: il conglomerato israeliano di compagnie private di intelligence, una componente del fiorente complesso militar-industriale esistente in quel Paese, che l’attivista e scrittore israeliano Jeff Halper sostiene essere una parte fondamentale dell’inclinazione dello Stato ebraico a ricorrere alla “diplomazia parallela”. (Com’è ovvio, non si tratta di una situazione tipica solo del Regno Unito o di Israele. Fino a quando, la scorsa settimana, Cambridge Analytica ha ottenuto una fama internazionale totalmente negativa, la più importante azienda di propaganda a pagamento al mondo era la società Palantir di Peter Theil (così chiamata dal nome della pietra veggente de “Il Signore degli Anelli”). Theil, fondatore di PayPal (insieme a Elon Musk) e dirigente di Facebook, ha scritto nel 2009 un celebre saggio in cui sosteneva che l’emancipazione femminile aveva reso insostenibile la democrazia e che qualcuno doveva quindi inventare la tecnologia per distruggerla. I più importanti clienti della Palantir sono la comunità dei servizi di intelligence statunitensi e il Dipartimento della Difesa USA. Chris Wylie, la “talpa” di Cambridge Analytica, questa settimana ha sostenuto che la sua compagnia ha lavorato con la Palantir. Risulta altresì degno di nota il fatto che uno degli azionisti della Palantir sia il Feldmaresciallo Lord Guthrie, ex-comandante in capo dell’Esercito britannico e consulente dei “Veterans for Britain”, uno dei gruppi che hanno fatto pervenire denaro alla società “Aggregate IQ”, prima del referendum sulla permanenza o meno della Gran Bretagna nell’Unione Europea. Guthrie lavora altresì per la Acanum, una delle più importanti agenzie di intelligence private, la quale, insieme con la Black Cube, un’altra partner della Cambridge Analytica, aveva Meyer Dagram, ex-capo del Mossad, nella lista dei suoi consulenti fino alla morte di lui, avvenuta nel 2016. Ancora una volta, non siamo di fronte a una cospirazione, ma solo ad una conseguenza del fatto che tutte queste persone si conoscono a vicenda. Ma sto divagando).

Torniamo quindi agli SCL: per quale ragione dei propagandisti a pagamento della NATO sono rimasti coinvolti nelle elezioni presidenziali statunitensi e – se dobbiamo credere al crescente insieme di prove raccolte in merito al collegamento esistente tra la Cambridge Analytica e l’AggregateIQ – nella Brexit?

La risposta più ovvia è di sicuro parzialmente vera: avevano la possibilità di fare soldi, in questo modo, e l’hanno colta. Se la guerra viene privatizzata, non si può essere sorpresi se le società militari iniziano ad usare gli strumenti bellici a loro vantaggio. Quando il presidente Eisenhower mise in guardia sull’esistenza del Complesso Militar-Industriale, stava pensando ad armi di tipo materiale, fisico. Tuttavia, proprio come armi semiautomatiche create per impiego militare ma non sottoposte ad alcuna limitazione di legge finiscono per essere usate nelle scuole americane, non ci dovrebbe essere alcun tipo di sorpresa se le armi per la guerra mediatica finiscono per intervenire sul voto degli americani e degli inglesi.

Da un punto di vista più generale, tuttavia, tutta questa storia riproduce esattamente quanto la Brexit ha rappresentato per molte delle persone di potere che hanno spinto in suo favore. Mentre stavamo indagando sulle donazioni segrete che alimentarono la campagna pro-Brexit del Partito Unionista Democratico (DUP) dell’Irlanda del Nord, abbiamo infatti continuato ad imbatterci in questa rete di connessioni. Priti Patel, membro della Camera dei Lord, lavorò per la Bell Pottinger in Bahrain. Richard Cook, l’uomo di punta della donazione segreta al DUP, nel 2013 creò una società insieme all’ex-capo dei servizi segreti sauditi e ad un danese, sospettato di essere una spia e coinvolto nel contrabbando di armi con estremisti induisti. David Banks, che gestiva i “Veterans for Britain”, aveva lavorato in Medio Oriente per quattro anni, nel campo delle pubbliche relazioni – per non parlare del fatto che, in linea generale, i “Veterans for Britain” sono pieni di contatti del genere.

Potrei continuare, ma il mio sospetto è che ciò non accada perché c’è qualche forma di cospirazione che coinvolge un gruppo di ex-spie, ma perché il potere deriva da reti relazionali di persone e perché quella parte della classe dirigente britannica che ha operato all’interno e nei pressi del settore militare, sta muovendo a grandi passi verso il mondo della privatizzazione della guerra. E perché queste persone hanno forti interessi ideologici e materiali nelle forze politiche della destra radicale.

“Il più corrotto Paese del mondo”

Un altro punto di vista è il seguente: la Gran Bretagna ha perduto gran parte del suo impero. E la maggior parte della nostra politica attuale riguarda le modalità con cui gruppi diversi lottano per venire a patti con tale dato di fatto. Per una larga quota della classe dominante, ciò concerne il tentativo di reimpossessarsi di un passato glorioso ponendo il Paese al centro dei due punti focali che definiscono l’età moderna.

Il Regno Unito e i suoi territori d’oltremare sono già da tempo diventati, e di gran lunga, la più importante rete di paradisi fiscali e di strutture segrete del mondo, ciò che ha fatto del Regno stesso il centro globale del riciclaggio di denaro e di conseguenza – come ha affermato Roberto Saviano, il maggior esperto di mafia – “il più corrotto Paese al mondo”. E, alla stessa stregua con cui i maggiori Paesi produttori di petrolio hanno le più importanti lobby petrolifere, il Regno Unito può contare su un’importante lobby dedita al riciclaggio del denaro.

Le fastidiose normative UE hanno a lungo frustrato i sogni di questa gente, la quale vuole che la nostra isola muova sempre più verso il largo e diventi in sempre maggiore misura un paradiso fiscale. E così, per alcuni sostenitori della Brexit – la lobby del riciclaggio del denaro – c’è sempre stato un forte incentivo a supportare un voto in favore dell’uscita dall’UE: le indicazioni dell’European Research Group, che risalgono fino a 25 anni fa, lo evidenziano chiaramente.

Tuttavia, ciò che ci viene ricordato dal caso della Cambridge Analytica è che tutto ciò non riguarda solo la lobby del riciclaggio del denaro (né quella agrochimica). Un altro gruppo che nutre un forte interesse nel promuovere tale deregulation, nell’attenuare la trasparenza, nel promuovere l’islamofobia in America e nel mettere le persone le une contro le altre è il nostro fiorente complesso di società di mercenari – uno degli unici altri settori in cui la Gran Bretagna conserva un primato mondiale. Per cui non è affatto sorprendente che il suo braccio propagandistico abbia indirizzato le capacità acquisite in guerra verso la realizzazione degli obiettivi politici che aspira a conseguire.

Nel suo saggio, Baudrillard ha sostenuto che le sue osservazioni in merito ai mutamenti intervenuti nella propaganda militare ci dicono qualcosa in merito all’epoca successiva alla “Guerra Fredda”, che allora era una novità. Solo due anni dopo che Tim Berners Lee inventò il World Wide Web, egli scrisse una frase che – per quanto mi riguarda – ci insegna di più, sulla vicenda della Cambridge Analytica, di gran parte delle affermazioni supponenti che abbiamo ascoltato da allora: “proprio come la ricchezza non viene più misurata in base all’ostentazione della medesima ma alla circolazione segreta dei capitali, così la guerra non viene più misurata in base al fatto di essere scatenata, ma in base al suo ipotetico svolgimento in uno spazio astratto, elettronico e informatico”.

Il caso della Cambridge Analytica è quel che accade quando vengono privatizzate le proprie operazioni di propaganda militare. Ha fatto il proprio ingresso nello spazio creato nel momento in cui i “social media” hanno ucciso il giornalismo. Si tratta di un ulteriore esempio di strumenti sviluppati per sottomettere le persone in altre parti del mondo che vengono usati a carico delle opinioni pubbliche interne di quei Paesi occidentali in cui questi stessi strumenti erano stati costruiti. Esso segna il punto in cui il neocapitalismo liberale raggiunge il suo culmine e si trasforma in “capitalismo di sorveglianza”. E la migliore risposta possibile, giunti a questo punto, consiste nel creare dei media democratici che non possano essere comprati dai propagandisti.

[1] SAS è l’acronimo di Special Air Service, la più famosa forza speciale delle Forze Armate britanniche, considerata la migliore del mondo nel suo genere [N. d. T.].

[2] “Le élites di potere britanniche: la rinascita della classe dominante” [N.d.T.]