Il Caso Cambridge Analytica Spiegato al di là degli Interessi di Parte

La scorsa settimana solamente le principali testate online in lingua anglosassone hanno pubblicato 683 articoli relativamente alla questione Facebook – Cambridge Analytica. Complessivamente fiumi di inchiostro e zettabyte [10 alla 21esima byte, pari a 1 triliardo di byte] hanno riempito le cronache di questi ultimi giorni sul tema. Per provare a fare chiarezza al riguardo abbiamo raccolto i contributi e la visione di professionisti con professionalità diverse ed integrate.

Pierluigi Vitale [Social Media Analyst DataMediaHub / PhD Student Università di Salerno]:

Siamo di fronte probabilmente di fronte a una delle più grandi “rivolte” mediatiche degli ultimi anni. Al di là delle supposizioni, o congetture, di carattere politico e strategico, c’è bisogno di dissipare ed abbassare i toni di un’opera di terrorismo [tra molte virgolette] nei confronti di Facebook, su cui sembrano essersi avventati i media tradizionali che tra una dinamica di sostituzione fisiologica e un’altra di incapacità di adattamento vedono in Facebook il grande nemico. Lo stesso nemico che, se dovesse chiudere come da molti paventato, li risucchierebbe in un baratro che al momento sembrano non aver prefigurato.

Facebook mette a disposizione, non semplicemente e non senza competenze particolari, la possibilità di raccogliere dati dalla propria piattaforma. Questi dati, nel corso degli anni sempre più circoscritti e sempre meno “personali”, rappresentano una importante risorsa per le imprese; per la ricerca e per Facebook stessa, che offre uno strumento quale Facebook Advertising che è, al momento, uno dei primissimi canali a cui si affidano le aziende di questi tempi.

Il caso Cambrige Analytica nasce da una prima fase in cui la raccolta dati consentiva di arrivare a livelli di profondità forse troppo specifici, ma affonda le responsabilità e le ragioni principalmente in altri due aspetti: il primo è l’uso poco consapevole delle persone degli strumenti con cui si interfacciano; il secondo è la condotta scorretta di un soggetto terzo, e quindi non Facebook, che ne ha fatto un uso non dichiarato, non legale, non previsto.

Facebook, da sempre, consente a soggetti la creazione di applicazioni native a cui si accede, da sempre, cedendo alcuni dei nostri dati. Chiunque partecipa a una di queste, come il quiz da cui nasce tutta la storia di Cambridge Analytica, accetta palesemente di rilasciare alcune informazioni. Le stesse che accetta quando sceglie di registrarsi a Facebook. Una doppia approvazione che ci lascia senza il diritto di appello. Se non abbiamo avuto tempo e voglia di leggere ciò che abbiamo sottoscritto, sarebbe etico non aver tempo e voglia di criticare, anzitutto, il nostro lassismo. Questa miscela diventa esplosiva perché correlata a una fase storica di Facebook in cui tra gli endpoint delle API c’era la possibilità di interrogare l’ID dei singoli utenti per evincerne le liste di amici. Oltre alla possibilità di avere nomi e cognomi di chiunque interagisse su qualsiasi pagina da cui si intendessero raccogliere dati.

Dati che, in portata e quantità decisamente inferiori, ho avuto anche io tra le mani, regolarmente e semplicemente raccolti per finalità di ricerca. L’errore di Facebook? Concedere agli sviluppatori di raccogliere non solo gli id degli utenti [non convertibili in nomi e cognomi] ma anche i nomi e cognomi stessi. Una follia pagata a caro prezzo e recentemente – prima che esplodesse il caso – risolta.

In soldoni: Cambrige Analytica disponeva di una serie di informazioni di un bel po’ di persone [tecnicamente consenzienti] che avevano partecipato al “giochino”; aveva la lista degli amici di ciascuna di queste persone; aveva la lista [e il dettaglio] delle interazioni delle stesse su molte e molte pagine. Insomma Cambridge Analytica poteva conoscere non solo le tue informazioni e le tue opinioni inserite o rilasciate mediante il quiz, ma anche se il cugino che hai tra gli amici avesse una passione per i gatti, le trebbiatrici benzina e Belen Rodriguez.

Tutta una serie di informazioni molto capillari ma che non necessariamente bastano a mettere le mani nei tuoi circuiti cerebrali. Arrivare a parlare di “influenzare il voto” e “manipolare le persone” è, a mio avviso, decisamente fuori da ogni logica. È una logica che offende e tratta le persone (e i pubblici) alla stregua di esseri non in grado di avere idee personali e legittime. Una dinamica figlia più di una narrazione reazionaria, nei confronti degli esiti di un risultato politico che mai li aveva visti prima così uniformemente schierati da una sola parte, e nei confronti del [non più] nuovo media di cui non si è mai compreso il reale utilizzo e che ancor viene ritenuto essere il nemico, in una logica del tutto bieca.

I media tradizionali sono parte del problema, perché non sono stati in grado né di fare il nobile ruolo degli alfabetizzatori digitali, che mettessero le persone in condizione di fare un uso consapevole delle suddette app e di quanto stavano rilasciando al gioco [o al social] a cui intendevano partecipare. Ma soprattutto hanno la grave colpa di perseverare in un approccio insopportabile nei confronti del pubblico, ancora una volta, ancora di più, ritenuto influenzabile, manipolabile e per questo incapace di scegliere, proprio come hanno fatto quando hanno avuto l’onere e l’onore di giocare la parte del gigante.

Daniele MInotti [Contributor DataMediaHub / Avvocato Specializzato in Diritto Penale dell’Informatica, Diritto d’Autore e Diritto delle Nuove Tecnologie]

Gli esiti sono noti, i fatti un po’ meno. Scoppia la bomba dei dati degli utenti Facebook trattati per profilazione politica da Cambridge Analytica. E le implicazioni politiche ed economiche non sono da poco. Tuttavia, è lecito domandarsi quali ricadute giuridiche possano avere i pur non chiarissimi fatti, in particolare per gli utenti italiani, visto il gran can-can dei media del nostro Paese al riguardo.

Anzitutto, occorre, ovviamente, accertare se i dati – diciamo così – sfuggiti al controllo di Facebook siano relativi ad utenti italiani. Se, come sembra, i dati sono stati utilizzati per influenzare le elezioni USA e il referendum sulla Brexit, è difficile pensare che siano stati elaborati dati di nostri concittadini. Sicché, banalmente, se non fossero coinvolti cittadini italiani, qui da noi non si potrebbe pretendere molto. Ma andiamo oltre.

Supponiamo che, in effetti, per amor di ragionamento, la vicenda riguardi anche gli utenti italiani. Va subito detto che non ne discenderebbe necessariamente una qualche forma di tutela. Per cui, occorre procedere con ordine.

Come anticipato, i fatti non sono del tutto chiari. E’ evidente che i protagonisti della scottante vicenda hanno interesse a rilasciare dichiarazioni non confessorie, preferendo comunicati accomodanti. Lo stesso Mark Zuckerberg, ha ammesso alcune responsabilità, tuttavia lo ha fatto precisando di essere stato, con Facebook, la prima vittima. Il che, per la verità, equivale alla negazione di ogni colpa.

Sembra, però, abbastanza chiaro che dalla “pancia” del social network i dati siano stati prelevati da Cambridge Analytica, con o senza il concorso di Facebook. Ma tale trasferimento deve essere approvato da noi utenti mediante un “consenso informato”. Lo prevedono la nostra legge nazionale e, ancora prima, le norme europee. Per tacere del piu’ circostanziato Regolamento Europeo sulla privacy che sarà pienamente esecutivo il prossimo 25 maggio.

In sostanza, chi raccoglie i nostri dati non può farne ciò che vuole, ma, tra le altre cose, deve preventivamente indicare le finalità di raccolta e trattamento, in particolare se i dati saranno ceduti a terzi. Cosa che, ancora una volta, non sembra essere avvenuta. Certo è che questo incombente non esaurisce la questione.

Quando parliamo di “preferenze politiche”, entrano in gioco i “dati sensibili” che tutte le regole vigenti tutelano in modo particolarmente rigoroso, fatto che non può essere sottostimato. In piu’, sembra ci sia stata una vera e propria “profilazione”, particolare attività di trattamento dei dati che penetra in modo assai incisivo nella sfera privata dei singoli.

Secondo il già citato Regolamento europeo, per profilazione deve intendersi una “qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica”. Si comprende, pertanto, come questa attività particolarmente invasiva debba essere necessariamente arginata da una stretta disciplina che parrebbe essere stata elusa.

E’ dunque possibile che un cittadino italiano possa intentare una causa [civile] a Facebook per l’affare Cambridge Analytica? Ammesso e – come si dice – non concesso che siano stati violati i dati di un utente italiano, occorre, ovviamente, che si sia verificato un danno [risarcibile]. Ma non diamolo per scontato.

Sappiamo che il diritto al risarcimento del danno da trattamento di dati personali gode di un regime privilegiato. Per la legge italiana [ed europea] quella del titolare del trattamento è considerata una vera e propria “attività pericolosa”. Il che inverte l’onere della prova: se il danno si verifica è il titolare che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Cosa non certo facile.

Tuttavia, a carico del presunto danneggiato rimane pur sempre la prova del danno che, quando si parla degli esiti di un trattamento di dati, non è sempre agevole.

Premesso che è sempre dovuto il risarcimento dei danni non patrimoniali [che è ciò di cui si discute], la semplice elaborazione chiaramente non comporta le conseguenze, ad esempio, di una diffusione. Ma oggi parliamo di qualcosa di piu’ perché ci troviamo di fronte ad un caso di profilazione, come visto attività particolarmente critica.

Ma la violazione delle norme sul trattamento non comporta immediatamente la risarcibilità del danno. Occorre – come è oramai pacifico per i nostri tribunali – la gravità della lesione e della serietà del danno che devono essere provati dall’utente.

Ciò chiarito, astrattamente, come sembra stia accadendo negli Stati Uniti, si potrebbe anche prospettare un’azione collettiva [“class action”], sempre che, ovviamente, siano presenti i requisiti del codice del consumo, vale a dire “i diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti … nonché gli interessi collettivi”.

Probabilmente, però, a parte le questioni di risarcimento, se saranno accertati trattamenti illeciti di rilevanza europea, le Autorità non mancheranno di farsi sentire. Come, in effetti, sembra stia già avvenendo.

Luca Poma [Docente Universitario e Specialista in Reputation management – Full Bio]

La gestione di questa crisi reputazionale, senza precedenti per Facebook, ha violato per interminabili giorni i più elementari principi del crisis management e della crisis communication – dalla anticipata previsione di scenario, alla necessità di assumersi le proprie responsabilità, al coinvolgimento del CEO in prima persona a fini di rassicurazione del mercato, e molto altro – come appare chiaro analizzando pur sinteticamente quanto segue.

Zuckerberg è stato per circa una settimana come “assente”, ha emesso pochissime dichiarazioni, non incisive, delegando quasi sempre le risposte ai comunicati stampa dell’azienda e ai suoi sottoposti, sottostimando nei fatti la portata della crisi, e rinunciando anche a pubblicare alcunché di rassicurante sui suoi canali social.

Facebook ha inizialmente tentato di giustificare lo scandalo spiegando che il permesso all’uso dei dati a favore di Cambridge Analytica era stato concesso “per fini di studio accademico”, circostanza immediatamente smentita dei vertici della società di consulenza e analisi, il cui CEO ha dichiarato:“Non abbiamo mai detto che il nostro progetto era finalizzato a una ricerca universitaria”, contraddicendo quindi palesemente Zuckerberg e in qualche modo rivendicando lo spregiudicato uso commerciale dei big-data che Facebook gli avrebbe in qualche modo permesso di utilizzare.

Facebook, secondo le rivelazioni delle inchieste in corso, sarebbe stata a conoscenza dell’utilizzo illecito dei dati già dal 2015, tanto che all’epoca si sarebbe attivata per chiedere a Cambridge Analityca l’immediata cancellazione di essi, senza però informare gli utenti della violazione dei loro diritti.

Facebook si è affidata assai tardivamente alla Stroz Friedberg, società specializzata nelle indagini digitali forensi, per verificare se la Cambridge Analytica fosse ancora in possesso dei dati che 3 anni Facebook fa gli aveva chiesto di cancellare.

L’autorità della Gran Bretagna – che intende passare al setaccio i database e i server utilizzati dalla Cambridge Analytica, anche evidentemente per svelare il grado di coinvolgimento di Facebook – aveva chiesto accesso alle informazioni già la scorsa settimana, ponendo come termine ultimo le ore 18 di ieri, ma non ha ottenuto alcuna risposta.L’incapacità di Facebook di orientare, a crisi conclamata, il comportamento di un suo ex inserzionista/cliente di rilievo, e di gestire il rebound comunicazionale negativo, appare francamente sconcertante.

Zuckerberg ha rotto il lungo silenzio pubblicando un post sul proprio profilo, e affermando tra le altre cose: “Sono io che ho lanciato Facebook e sono io il responsabile di tutto ciò che accade sulla nostra piattaforma. Abbiamo fatto degli errori: c’è stata una violazione del rapporto di fiducia tra Facebook e le persone che condividono con noi i propri dati. Questa fiducia va recuperata, per questo bandiremo tutti gli sviluppatori che non sono in regola”.

La situazione pare essersi leggermente stabilizzata dopo che il consiglio di amministrazione di Facebook – all’interno del quale oltre a persone fisiche con pacchetti azionari di rilievo come Sheryl Sandberg, Chief Operating Officer di Facebook, o il CTO Michael Schroepfer, vi sono anche investitori istituzionali come Vanguard Group e Blackrock – ha dichiarato “di essere al fianco di Mark Zuckerberg”, fiducia che il CEO non ha caso ha incassato poco dopo la sua uscita ufficiale via social, dichiarazione ovviamente concordata con i principali azionisti e in controtendenza rispetto all’iniziale strategia di attesa.

L’intero scenario fa emergere una domanda, netta e chiara: o la società di Menlo Park non si è mai interrogata circa la necessità di strutturare un efficace crisis plan – per giunta su una issue i cui contorni erano internamente noti da tempo – oppure in tutta evidenza ne ha violato scientemente – e inspiegabilmente – tutti i “fondamentali” per un periodo insolitamente lungo, considerato il pregiudizio reputazionale e finanziario arrecato all’azienda da questi avvenimenti. In entrambi i casi – e ben vengano altre interpretazioni da parte dei colleghi – le ricadute sul valore del titolo sono state pesanti, e, in prospettiva, la quantità di risorse necessarie per una completa ed efficace azione di recovery reputazionale paiono sempre più ingenti. Lanny Davis, crisis manager e consigliere di Clinton per alcuni anni durante la sua Presidenza, commenta: «Zuckerberg ci ha messo così tanto a parlare perché di fronte allo scandalo ha pensato fosse opportuno “non nutrire la bestia”, non dare materiale ai giornalisti, nella speranza – del tutto vana – che il problema si risolvesse da solo. E’ una cosa già vista in altri casi, e non c’è niente di più sbagliato».

Alessio Cimarelli [Co-Founder DataMediaHub & Dataninja / Data Scientist]

Quando il nostro browser si collega a una pagina appartenente al dominio facebook.com [e domini affiliati], invia una richiesta ai server di proprietà di Facebook Inc. trasmettendo automaticamente una serie di informazioni: il percorso della pagina a cui si vuole accedere, dati sul browser e sul sistema operativo, l’indirizzo del device che stiamo usando e altri dati eventualmente memorizzati in precedenza, per esempio nei cookies.

Facebook risponde alla richiesta in base a tutte queste informazioni che riceve. Ci riconosce come utenti anonimi? Ci limita l’accesso alle informazioni pubbliche [e ci invita a registrarci]. Abbiamo effettuato il login con il nostro account registrato? Personalizza il contenuto della pagina che visualizziamo e ci assicura un accesso più ampio ai contenuti, per esempio dei nostri amici. Questo vale anche se richiediamo una pagina che nulla a che fare con Facebook [per esempio un articolo di una testata online], ma che ha installato uno dei suoi plugin: il pulsante di condivisione, l’embedding di una timeline, il pulsante di social login, il facebook pixel [uno strumento di tracking].

Ogni volta che il nostro browser, direttamente o indirettamente, invia una richiesta ai domini di Facebook Inc., l’azienda riceve informazioni da noi. Se non siamo loggati, si tratta di informazioni sostanzialmente anonime, cioè non direttamente riconducibili a noi come persone. Altrimenti sono direttamente collegate alla nostra identità su Facebook [che ricordiamolo, ha molte informazioni reali] e possono influire su ciò che facebook ci propone, per esempio sotto forma di advertising oppure di criteri di selezione dei post nella nostra timeline. Proprio questo Facebook vende ai propri inserzionisti: non permette loro di accedere ai dati personali del target scelto, ma promette loro che proprio quel target vedrà la pubblicità proposta.

Quanto detto fin qui vale per qualsiasi sito web, non solo per Facebook. Facebook però non è solo un semplice sito, ma una vera e propria piattaforma nella quale soggetti terzi [quindi né Facebook, né noi utenti] possono sviluppare applicazioni e lasciare che sia facebook a distribuirle ed eseguirle. Quando usiamo applicazioni di terze parti su Facebook, quindi, gli attori in gioco sono sempre tre: Facebook, il produttore dell’applicazione e noi. Nel tempo le regole di ingaggio di questi attori sono cambiate più volte per iniziativa della stessa Facebook, che fa da padrone di casa. In particolare è sempre richiesto un consenso informato esplicito da parte dell’utente, che può verificare in anticipo le informazioni a cui la terza parte può avere accesso nel caso accetti le condizioni d’uso.

L’utente può sempre rifiutarsi [o ritirare il consenso in qualsiasi momento], ma naturalmente così facendo si preclude l’uso dell’applicazione stessa. Il produttore dell’applicazione sceglie in autonomia a quali informazioni degli utenti vuole accedere in caso di consenso [scegliendole da una lista che gli propone Facebook] e nella maggioranza dei casi si limita a quelle strettamente necessarie al buon funzionamento dell’applicazione stessa. Ma può anche sceglierle tutte, sta poi all’utente verificare prima di fornire il consenso e chiedersi: “perché l’applicazione ‘vota il gattino più teneroso’ dovrebbe voler accedere alla mia posizione lavorativa?”. La situazione dei produttori di applicazioni è diversa da quella degli inserzionisti: i primi possono accedere alle informazioni delle singole persone, perché chiedono loro il consenso uno a uno, mentre i secondi no, al massimo possono solo accedere a statistiche aggregate del target raggiunto dalla propria campagna pubblicitaria.

Anche una volta ottenuto il consenso dell’utente e avuto accesso ai suoi dati, però, il produttore di applicazioni è tenuto a rispettare altre regole, per esempio che limitano il riuso di quelle informazioni o la loro cessione a ulteriori soggetti. Far rispettare queste regole per Facebook, però, è molto più difficile: una volta che i dati degli utenti, con il loro consenso, sono stati ceduti a soggetti terzi, non è tecnologicamente possibile impedirne del tutto un uso scorretto. Si possono solo fare verifiche ex post e in caso di violazione Facebook può chiudere gli account e le applicazioni coinvolte, oltre che denunciare l’accaduto alle autorità competenti. La questione è ancora più complicata se si considera anche che queste regole sono in evoluzione, per cui va chiarito cosa è retroattivo e cosa no.

Il caso Cambridge Analytica, comunque vada a finire per Facebook Inc., per l’azienda incriminata, per il gruppo di ricerca universitario, si inquadra in questo contesto tecnologico e normativo, in continua evoluzione, che non è [e non può esser] solo appannaggio di Facebook Inc. o dei suoi clienti, ma viste le dimensioni non può che coinvolgere gli Stati e i loro cittadini.

Pier Luca Santoro [Project Manager DataMediaHub / Consulente di Marketing, Comunicazione & Sales Intelligence]

I giornali degli altri Paesi europei – ad esclusione di quelli del Regno Unito [dove ha sede Cambridge Analytica] – hanno dato scarsa, o nulla rilevanza, alla questione, e quando l’hanno fatto, dedicandovi i titoli di un giorno solamente, il “j’accuse” ha coinvolto non solo Facebook ma anche Trump, con anche i giornali tedeschi, nazione che come sappiamo ha introdotto di recente una legislazione molto severa su “fake news” ed “hate speech”, con pesanti sanzioni per i social, hanno dedicato spazi marginali alla questione.

Così non è stato invece per l’informazione italiana che per l’intera settimana ha dedicato invece quotidianamente ampio spazio al tema toccando il fondo, probabilmente, con la pagina intera del Corsera di Venerdì 23 Marzo scorso. Un’insistenza, un accanimento, che difficilmente si spiega, visto che tra l’altro la questione, come noto, non riguarda direttamente il nostro Paese, se non come un “regolamento di conti” tra i publisher, infuriati per la recente stretta dell’algoritmo che frustra la loro cattiva gestione della piattaforma social, e delusi dalle tante aspettative di guadagni, sin qui disattese, e Facebook.

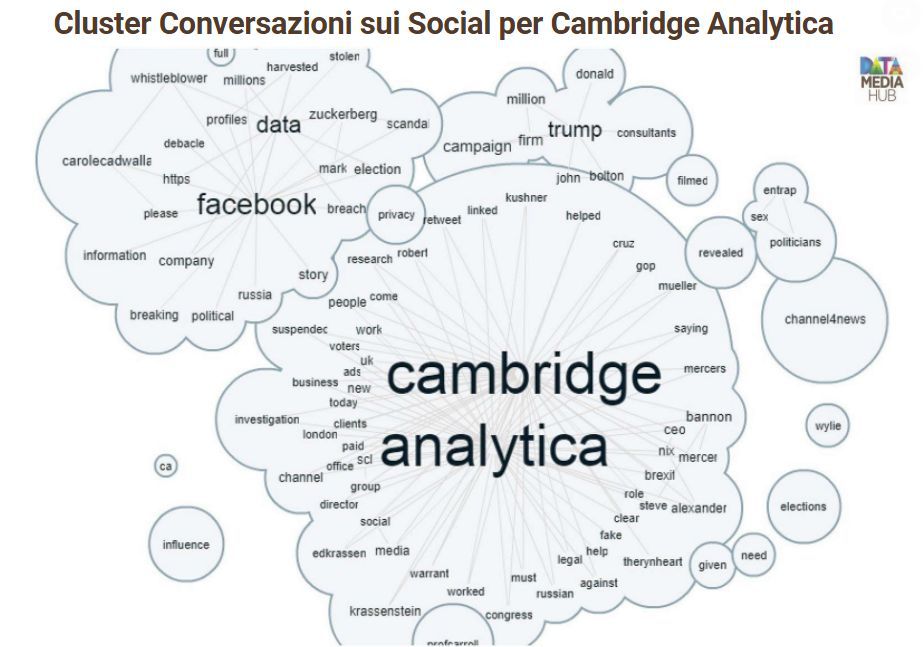

Una ipotesi, un “sospetto” che sembra essere avvalorato dalla nostra analisi delle conversazioni sui social relativamente a #DeleteFacebook [con un’altra “perla” del giornale di Via Solferino in cui il giornalista che firma l’articolo sulla questione ammette candidamente di non aver mai usato Facebook]. Infatti, se già rispetto alle citazioni di “Cambridge Analytica”, che sono state circa 4 milioni nell’ultima settimana a livello internazionale, quelle relative all’invito di cancellarsi da Facebook complessivamente sono meno del 10% [376mila], nel nostro Paese l’incidenza è ancor più marginale. Dai nostri dati solamente poco più di 5mila citazioni di #DeleteFacebook riguardano l’Italia, come mostra l’infografica sottostante.

Insomma, gli italiani non sembrano davvero intenzionati a cancellarsi da Facebook, come dimostra un sondaggio sul tema dal quale emerge che otto italiani su dieci hanno intenzione di andare avanti come prima nell’utilizzo della piattaforma social, ed anche la proposta dei direttori creativi dell’agenzia M&C Saatchi Italia, che per il lancio della nuova BMW X2 da parte di BMW Italia hanno realizzato un’installazione che raffigura un gigantesco “like” a MIlano è un segnale in tal senso.

Dunque se il tema interessa marginalmente i lettori, le persone, l’accanimento dei nostri media è quantomeno, appunto, “sospetto”, diciamo. Del resto che l’idea di Facebook di stringere i cordoni della borsa dell’algoritmo anche per i newsbrand fosse un errore tattico – oltre che strategico – che prestava il fianco a possibili “rappresaglie”, è una parte di quanto avevo scritto poco più di un mese fa analizzando il ciclo di vita della piattaforma social.

Se a questo si aggiunge che molte testate tracciano e profilano i loro lettori, spesso consentendo proprio a Facebook di farlo sui loro siti [vale anche per i newsbrand nostrani], si capisce quanto la campagna mediatica sia pretestuosa ad essere magnanimi.

Anche la paventata “fuga degli inserzionisti” da Facebook appare fortemente esagerata, per usare un eufemismo, ed allo stato attuale vede coinvolte poche aziende e non certo di grande rilevanza. Secondo BuzzFeed su l’app store l’applicazione di Facebook sarebbe addirittura passata dal dodicesimo al ottavo posto, e molti analisti, visto il calo in borsa, consigliano l’acquisto delle azioni.

Insomma, in ultima analisi non è assolutamente prevedibile che quello che avvenne tempo addietro con MySpace si ripeta per Facebook, almeno per quanto riguarda il breve-medio periodo. Ed anche coloro che, per una porzione ridotta di pubblico, avranno cancellato l’app di Facebook, sfrutteranno ben presto la possibilità di ripristino, come del resto avvenne con Uber dopo “lo scandalo” che lo vide coinvolto.

E allora, tanto rumore per niente? Non esattamente. Sicuramente, come annunciato, ci sarà una stretta significativa sui dati che sarà possibile ottenere attraverso Facebook, che comunque erano già sensibilmente inferiori a quanto possibile rispetto ad altre piattaforme social, quali Twitter in primis.

Anche la profilazione delle audience per gli ads su Facebook sarà riveduta. Processo già in atto, anche in Italia, con le “custom audience” e le “saved audience” che per i micro-target che già allo stato attuale nella maggior parte dei casi non sono più disponibili.

Nell’economia dei dati, che le persone da lungo tempo cedono senza di fatto alcuna preoccupazione per la privacy, giusto o sbagliato che sia tale atteggiamento, non avere accesso ai dati di Facebook potrebbe costituire un problema ben più grave di quello che apparentemente, al netto delle speculazioni sulla contesa del mercato pubblicitario, si vorrebbe risolvere.

I “tecno-scettici”, siano questi per ignoranza, partito preso o interesse specifico, che accusano i big data di minare pesantemente la libertà degli individui pare che in realtà abbiano di quella stessa libertà che apparentemente difendono una ben bassa opinione. Certamente ci vuole trasparenza su come vengono utilizzati i dati da parte delle aziende ma la “crociata” in corso è assolutamente dannosa. Non a caso Nova24 di ieri titola a tutta pagina “la redistribuzione dei dati è un valore”.

Si tratta di un tema sul quale tutte le parti, gli stakeholders, Facebook incluso ovviamente, devono discutere ed approfondire con calma e serenamente, a mente lucida, senza farsi prendere dall’eccitazione del momento contingente del linciaggio al cattivo di turno. Se così non fosse potremmo pentircene amaramente in futuro.

Update del 28/03 – Riceviamo e volentieri pubblichiamo il contributo di Emilio Gelosi [ Responsabile Comunicazione Legacoop Romagna – Full Bio]

Il caso Cambridge Analytica ci pone di fronte a due archetipi millenari. Quello del prodotto della tecnologia che sfugge di mano al proprio creatore, il Golem, e quello del santuario in grado di dare indicazioni sul futuro, l’Oracolo.

Del primo non c’è molto da dire di nuovo, è ampiamente sdoganato in un mondo in cui il Golem è non solo accettato, ma accudito e riverito, tenuto a stretta portata di mano come il migliore amico dell’uomo e della donna, amato finanche nella sua capacità di ribellarsi e provocare la scomparsa del suo creatore. Nuova è, forse, la tecnologia che viene introdotta alle scarse competenze informatiche del cittadino medio: la massa informe di dati che diventa dapprima viva e utile attraverso la parola [l’algoritmo di analisi semantica? la psicometria?] quindi cresce a dismisura fino a diventare minacciosa per il suo stesso padrone. Big Data e Big Golem, ma la metafora è stata utilizzata con ogni nuova tecnologia che diventa pervasiva.

E se il Golem diventasse anche oracolo? Qui sta la novità letteraria, il “mash up” del caso Cambridge Analytica. L’oracolo, lo svelamento del varco sul domani, è finora stato Google e il suo straordinario sistema di catalogazione dell’esistente. Ma un motore di ricerca è davvero un oracolo? Le masse adoranti si accalcavano di fronte al tripode di Delfi per interrogare il futuro. La semplicità con cui otteniamo risposte dal prodotto di Mountain View non c’entra nulla. La user experience era complessa ed esoterica, comprendeva purificazioni rituali, corone d’alloro e stati di estasi indotti che conducevano a risposte in esametri da parte della sacerdotessa Pizia.

Altro che design minimale e “materiale”. L’oracolo è permeato di spiritualità perché traduce l’indicibile. Persino l’I Ching della tradizione cinese, ancora più antico, raccomanda ai suoi fruitori cautela e moderazione nella query ai suoi 64 bit – esagrammi. Il Golem-Google non può diventare oracolo perché ormai è servo del sarcofago del mostro Pitone, ha perso la sua carica di rivoluzione.

Mentre Facebook e Cambridge Analytica, nella sostanziale segretezza e incomprensione dei loro meccanismi, non promettono solo risposte. Vere? Forse: chi se ne importa se Trump è stato eletto grazie a loro. Quello che conta è la magia, la suggestione, la sensazione di potere che inducono alle deboli menti degli uomini. Incapaci. Eventuali responsi errati sono già attribuiti all’incapacità di comprendere, piuttosto che a quella di prevedere. E quindi l’Oracolo ha già vinto sul Golem.