Primo nella classifica bestseller di Ibs del settore “Medicina”, nell’ambito di un dibattito infuocato in Italia sull’obbligatorietà dei vaccini Paolo Bellavite offre nel libro ‘Vaccini sì, obblighi no’ un contributo chiaro, completo, nell’ottica della Costituzione italiana.

Autore del libro ‘

Vaccini sì, obblighi no’, volume assai interessante,

Paolo Bellavite è autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, oltre 140 delle quali citate nella banca dati PubMed, e diversi libri pubblicati anche all’estero, dagli Usa al Brasile.

Il titolo per esteso del libro che è balzato al

numero uno dei bestseller di Ibsnel settore ‘medicina’ è ‘Vaccini sì, obblighi no. Le vaccinazioni pediatriche tra evidenze scientifiche e diritti previsti nella costituzione italiana’. Qui spiega la sua posizione: i vaccini sono utili mezzi di prevenzione delle malattie infettive e vanno raccomandati nell’ambito di un consiglio terapeutico che prevede il consenso informato del paziente o dei genitori. Tuttavia, l’imposizione di vaccini all’intera fascia pediatrica della popolazione desta perplessità per varie ragioni di tipo tecnico-scientifico, essendovi la possibilità che si riveli inutile al fine della salute della collettività o persino controproducente.

Poiché

la Costituzione tutela la salute del singolo e l’interesse della collettività, ciò che va verificato nel concreto è in primo luogo se l’imposizione di un determinato trattamento sanitario sia veramente necessaria e, in subordine, se questo trattamento non presenti delle conseguenze che, per il prolungarsi dell’effetto nel tempo e per l’entità delle stesse, eccedano una normale e tollerabile intensità.

Queste problematiche sono affrontate, nel libro, utilizzando le più recenti conoscenze di

epidemiologia, immunologia e patologia generale. I principali filoni di studio di Bellavite e collaboratori hanno riguardato difatti gli aspetti molecolari e cellulari dell’infiammazione, con particolare riguardo a struttura, biochimica e funzione delle cellule del sangue, con competenze che spaziano dalla nutraceutica alla storia della medicina e alla bioetica.

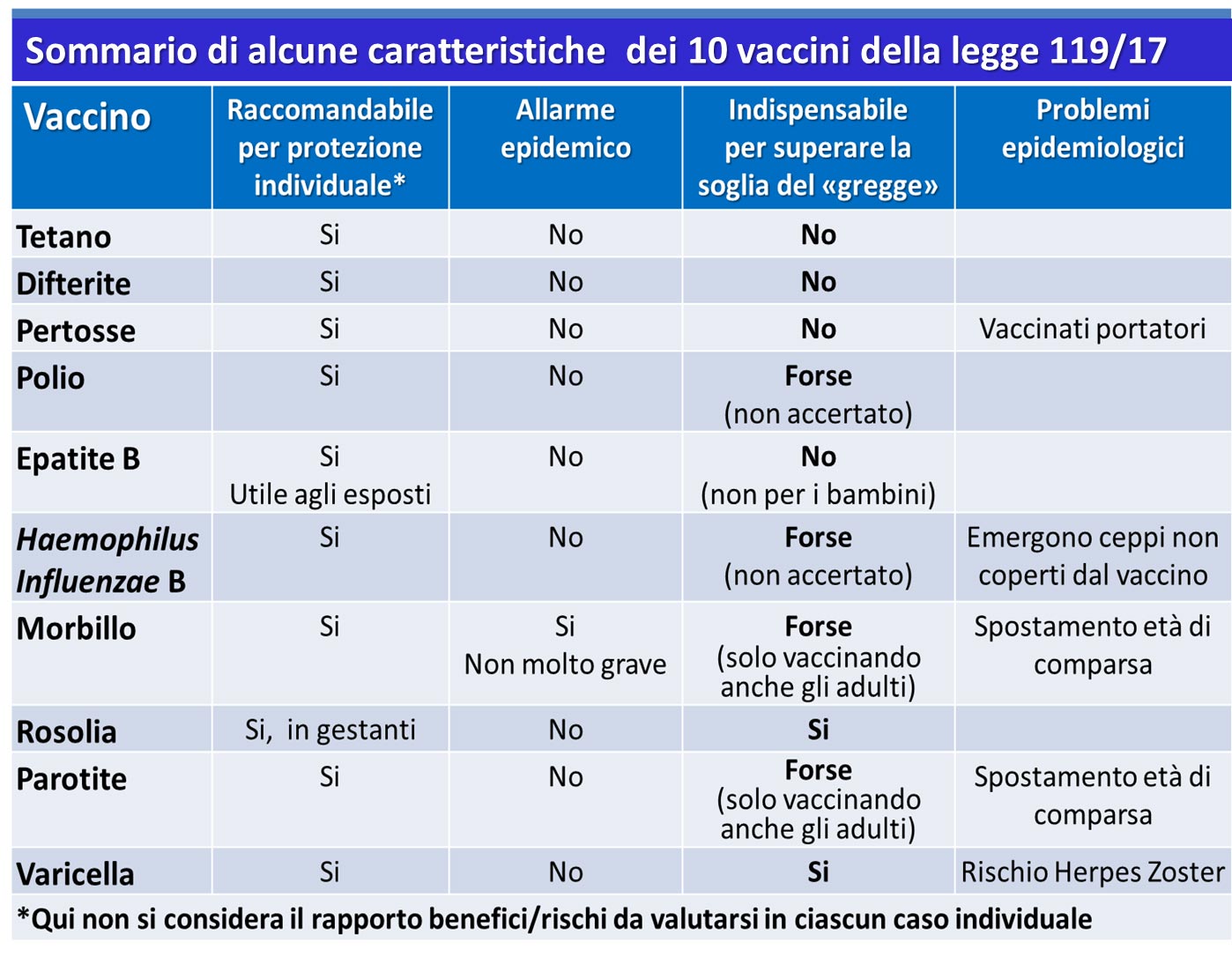

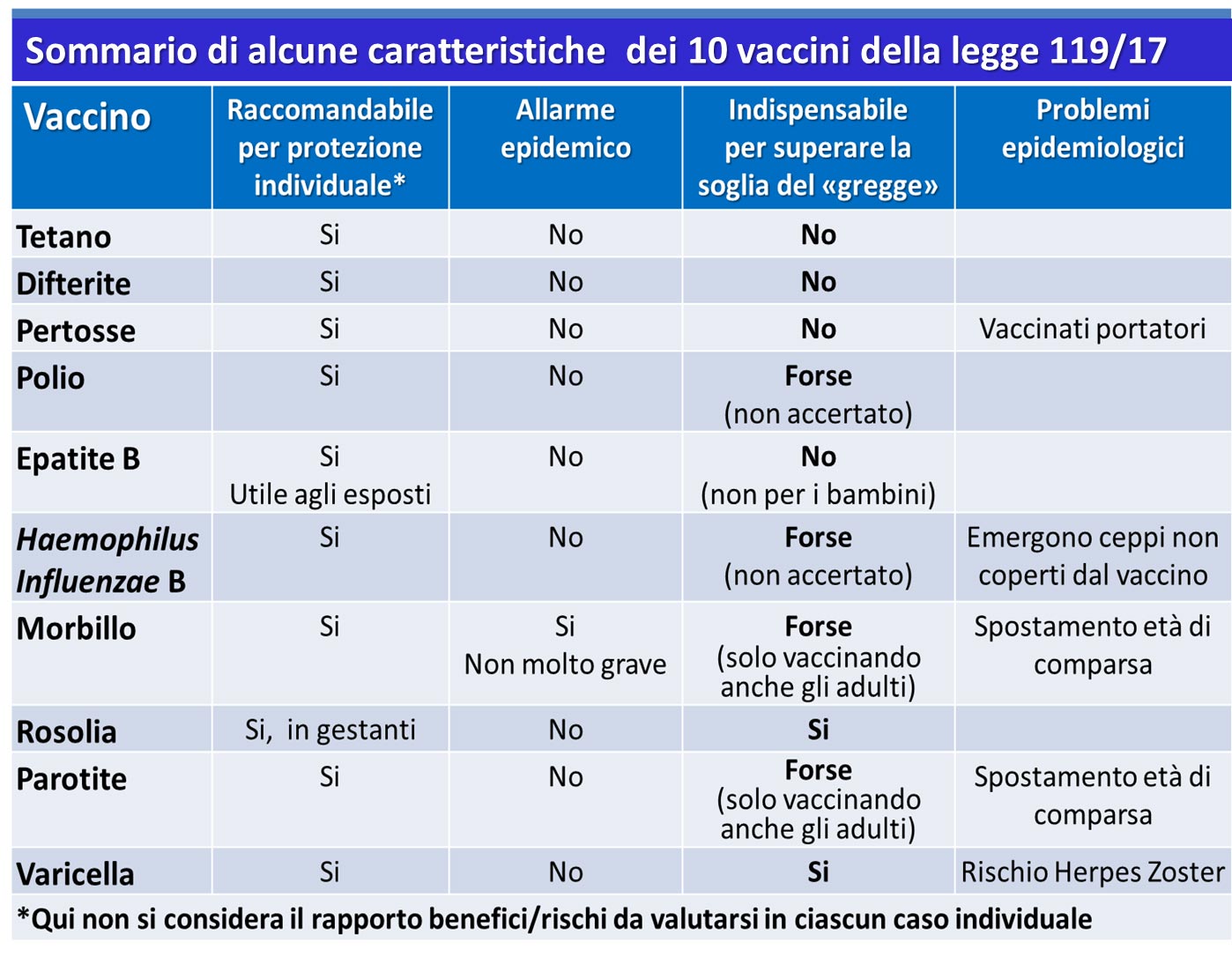

Le caratteristiche dei vaccini della legge 119/17

Professor Bellavite, il suo libro è stato ferocemente criticato, con attacchi personali anche pesanti, da persone – inclusi alcuni colleghi – che hanno ammesso di non averlo neppure letto, e per contro elogiato come una “rivelazione” da cittadini – segnatamente, genitori – fermamente contrari ai vaccini per partito preso. Cosa si sente di rispondere agli uni e gli altri?

A chi mi critica senza neanche leggere ciò che scrivo, non ho davvero nulla da dire. Ai cittadini interessanti a questi temi, parlo ogni giorno soprattutto tramite i social network, e facendolo mi sono reso conto che i genitori contrari ai vaccini “per partito preso” sono pochissimi; la gran parte di coloro che sono “esitanti” oppure “critici” verso i vaccini lo sono diventati per esperienze negative di tipo personale o per essere venuti a conoscenza di tali criticità da altri, e semplicemente vogliono delle risposte. Le grandi associazioni dei “free-vax” – che purtroppo tendono facilmente a diventare alfieri dei “no-vax” – sono sorte per tutelare e sostenere le cause di risarcimento di coloro che, a torto o a ragione, ritengono di aver avuto danni da vaccinazione. In questo scenario, una cosa è certa: la legge voluta dal ministro Lorenzin non ha certo risolto il problema degli “esitanti”, ma invece lo ha acutizzato, ha dato ulteriori argomenti di protesta per questi gruppi di persone.

Quando scrive – non senza ragioni a supporto – che la situazione italiana non è a suo avviso tale da richiedere un Decreto per l’obbligatorietà di certi vaccini, in quanto non vi sono state – né vi sono all’orizzonte – delle epidemie, non considera che tali epidemie non hanno avuto luogo proprio grazie al fatto che la copertura vaccinale è stata in passato molto alta? Molti specialisti affermano “Meglio prevenire, che correre ai ripari quando gli ospedali sono saturi d’infetti”…

Per quanto riguarda la prima parte della domanda, una cosa è certa: l’unica “epidemia” negli ultimi cinque anni è stata quella del 2017, di morbillo, che ha interessato meno di 5.000 italiani ed ha toccato l’apogeo in una settimana in aprile, quando si sono ammalati circa 200 italiani, di cui solo circa 50 bambini. Quindi, la più “grave” di tutte le epidemie degli ultimi anni (a parte l’influenza, ovviamente) ha interessato al massimo un bambino per settimana ogni milione di abitanti, qualcuno di più a Roma, qualcuno di meno a Milano. Qualche Regione è stata più coinvolta (Lazio, Piemonte, Abruzzo), altre meno (Val d’Aosta, Puglia, Molise), senza alcuna correlazione col numero dei vaccinati. Come morbilità elevata (circa 50,000 casi/anno) esiste anche la varicella, che però è molto meno grave del morbillo ed il cui vaccino ha peraltro dei suoi particolari problemi. Nel mio libro ho affrontato analiticamente la questione dell’efficacia dei diversi vaccini nella prevenzione delle epidemie. Certo che è meglio prevenire che curare, sono io il primo a dirlo. Quello che contesto è la utilità, a tal fine, di un obbligo generalizzato per 10 vaccini imposto alla sola fascia pediatrica, con – e questo è assurdo – scappatoie comunque con pagamento della sanzione. A nessuno è vietato vaccinarsi, anzi è consigliabile farlo: il piano vaccinale aveva persino già previsto la gratuità. Il Veneto, senza obblighi di nessun tipo, aveva le più alte coperture.

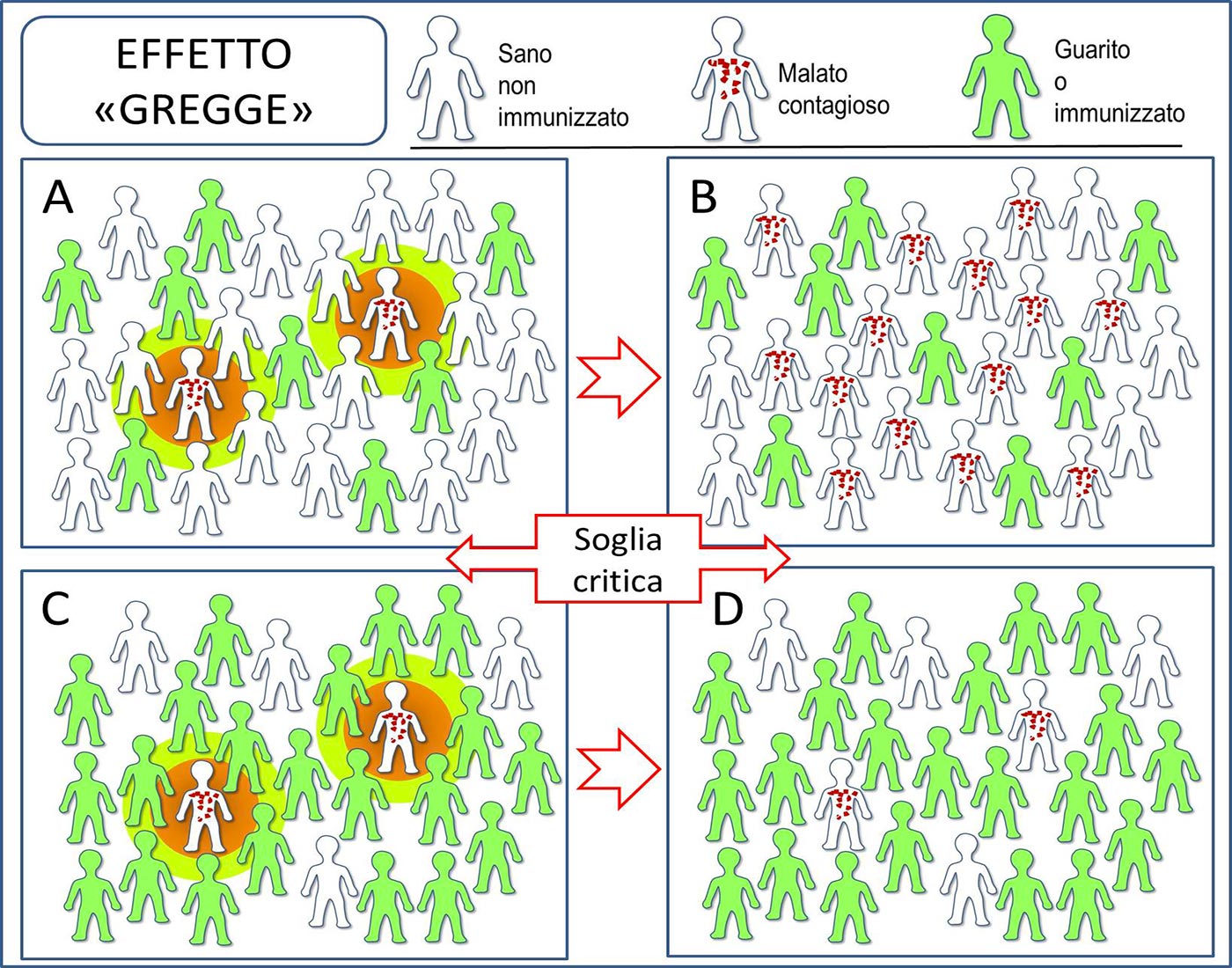

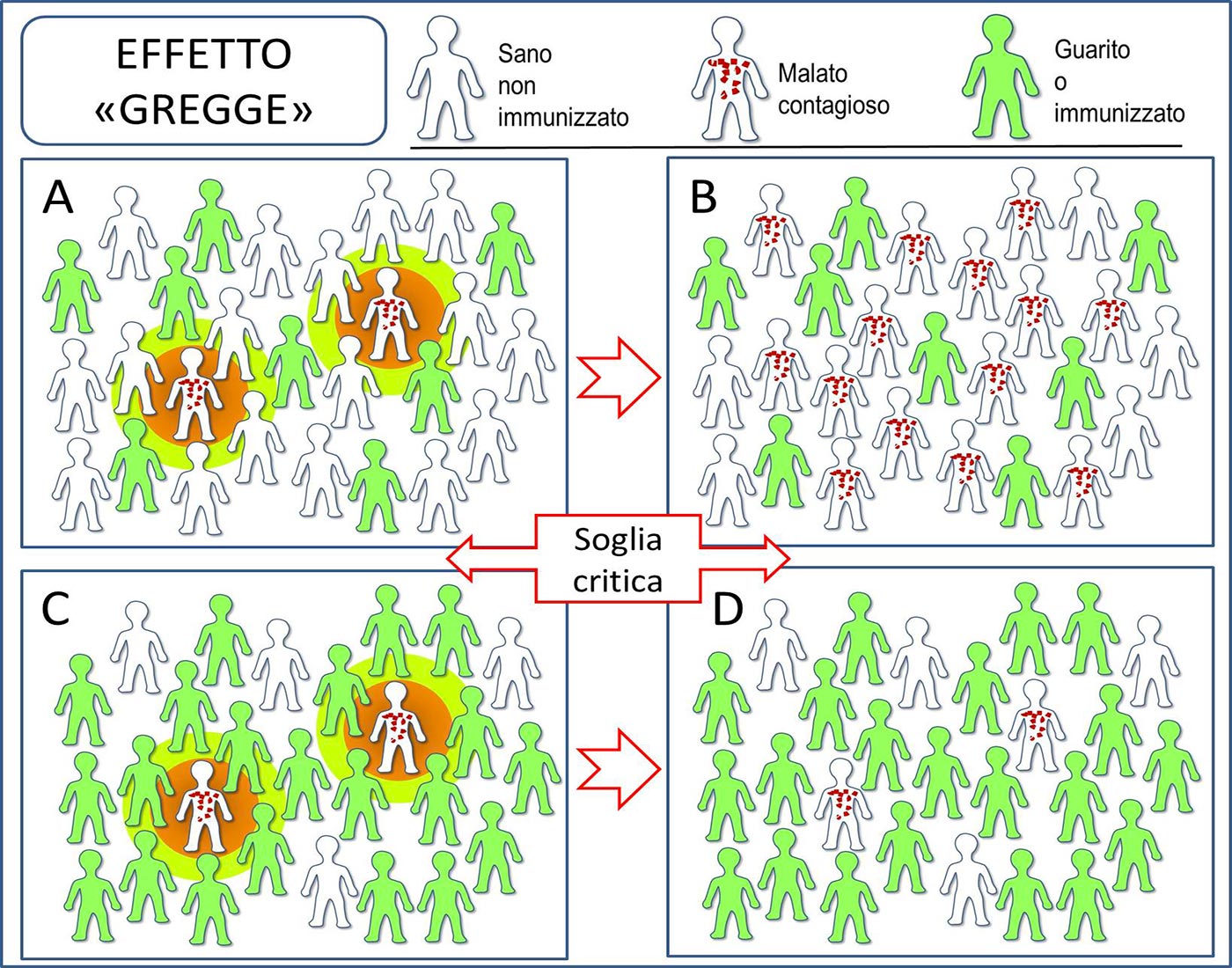

L’immunità di gregge, o di gruppo, è il fenomeno per cui raggiunto un certo livello di copertura vaccinale tra la popolazione, di solito il 95%, anche gli individui non vaccinati (perché troppo piccoli, o immunodepressi, o deboli in quanto malati) godono dei benefici dell’immunizzazione ugualmente, in quanto circondati da individui vaccinati e che quindi non trasmettono la malattia ed evitano anche il propagarsi delle patologie infettive .

I dubbi di costituzionalità sul Decreto Vaccini da lei espressi nel libro paiono ormai superati dalla recente pubblicazione delle motivazioni della corte costituzionale. Da ricercatore attento a questa tematica, come commenta la decisione della Corte?

Ho scorso velocemente il lungo documento. Vi sono riportate in maniera meticolosa le motivazioni dell’Avvocatura della Regione Veneto e di altri ricorrenti e poi quelle, opposte, dell’Avvocatura dello Stato. Alla fine, la Corte sposa la versione della Avvocatura dello Stato. In estrema sintesi, secondo la Consulta non è “irragionevole”, nell’attuale contesto e allo stato “delle condizioni epidemiologiche e delle conoscenze scientifiche”, l’intervento del legislatore che “ha ritenuto di dover rafforzare la cogenza degli strumenti della profilassi vaccinale”. Ma, conclude la Corte, “nulla esclude che, mutate le condizioni, la scelta possa essere rivalutata e riconsiderata”. In pratica, ha dato una lettura politica in cui prevale la tesi dello Stato. La motivazione per cui sarebbe legittima la imposizione di una volontà statale in materia di vaccini si baserebbe, semplificando, sul fatto che lo Stato stabilisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), i quali a loro volta comprendono i vaccini gratuiti.

Ergo, sarebbe legittimata anche la decisione di imporli per legge. Quello che era un “diritto” e prevedeva comunque un consenso al trattamento sanitario (LEA), diventa un “dovere”, in cui il consenso è un “optional”. Sul piano medico-scientifico, va osservato che le cosiddette “condizioni epidemiologiche e le conoscenze scientifiche” fatte proprie dalla Corte sono quelle descritte dalla Avvocatura dello Stato, la quale ovviamente riporta il parere del Ministero della Salute, che è l’ente che ha proposto il Decreto. Un perfetto corto-circuito di auto-referenzialità. Circa l’affidabilità di questi dati, venduti come incontrovertibili, basta ricordare che i vertici sanitari hanno dichiarato ripetutamente che in Inghilterra negli anni scorsi c’erano stati centinaia di morti di morbillo, cosa assolutamente falsa, hanno poi lanciato l’allarme del morbillo in Italia sostenendo che “l’epidemia” era dovuta al calo di coperture (calo che è stato minimo, e solo per due anni), prevedendo che le Regioni con bassa copertura sarebbero state le più a rischio, cosa che non si è verificata, stimando 670.000 bambini suscettibili (quando poi se ne sono ammalati meno di 1000 in tutto l’anno) e previsto una recrudescenza dell’epidemia in settembre, che non c’è stata. E il morbillo, in pratica, è l’unica emergenza con cui si giustificherebbe l’obbligo di molteplici iniezioni di 10 vaccini ai soli bambini, tra cui l’epatite B del De Lorenzo, pena la esclusione da scuola dei più piccolini o una multa ai genitori dei più grandi, la quale multa per legge estinguerebbe il pericolo epidemico. Ebbene, quando uno Stato basa le proprie decisioni in campo di politica sanitaria su delle bugie, a mio avviso abbiamo dei seri problemi.

Lei critica la scelta dell’Italia che ha interpretato le linee guida europee sui vaccini come “un’estensione dell’obbligatorietà”, mentre sono diversi i paesi europei dove da 6 a 11 vaccini sono obbligatori, e in Finlandia – dove pure non sussiste l’obbligatorietà, questa è richiesta a gran voce da un movimento di genitori preoccupati per i rischi in termini di salute pubblica. Come commenta?

A livello europeo esistono precise strategie coordinate di contenimento delle infezioni mediante i piani vaccinali. Gli obiettivi e i metodi di tali piani sono enunciati nell’”European Vaccine Action plan” 2015-2020, emanato dalla sezione europea dell’OMS. Gli obiettivi sono cinque: 1) Indicare la immunizzazione come priorità; 2) Le persone capiscono il valore dell’immunizzazione e domandano la vaccinazione; 3) I benefici sono equamente estesi a tutta la popolazione; 4) Forti sistemi di immunizzazione sono parte di un sistema sanitario efficiente; 5) I programmi di immunizzazione hanno adeguati finanziamenti e prodotti di alta qualità. Di particolare interesse è l’obiettivo “2” dove appare chiarissimo che la vaccinazione sia una “richiesta” da parte delle persone. L’indicatore del progresso di tale obiettivo è “la percentuale di Paesi che hanno sviluppato un piano di comunicazione in caso di una epidemia”, vale a dire la capacità di mettere in atto adeguati programmi di informazione per fronteggiare degli aumenti di malattie infettive prevenibili col vaccino, ed è bene ricordare che l’ultima campagna di informazione e sensibilizzazione in Italia data 14 anni fa. Alla fine (anno 2020) ci si pone come obiettivo finale che “tutti i 53 Paesi abbiano un piano di comunicazione”. Tutto il programma europeo è basato sulla informazione e la responsabilizzazione del cittadino; in nessuna parte del programma si parla di obblighi vaccinali da introdurre. L’Europa domanda che si organizzino programmi di informazione ai cittadini sui benefici e (cosa che in Italia pare una bestemmia solo a dirsi) sui rischi dei vaccini, particolarmente per ciò che concerne la possibilità di fronteggiare gli “outbreaks” (eventuali aumenti epidemici di malattie infettive prevenibili col vaccino). Qualcuno ha sollevato il dubbio che le decisioni in alcuni Stati membri possano essere “influenzate” da altre fonti e altri criteri, con vari “canali” attraverso cui le politiche vaccinali possono essere condizionate; al netto di queste osservazioni maliziose, pare piuttosto evidente che la strategia dell’obbligo decisa in Italia e in alcuni alti Paesi è contraria a quanto deciso e raccomandato a livello europeo.

I vaccini sono farmaci, possono quindi presentare degli effetti collaterali. Pur tuttavia, la frequenza di effetti avversi scientificamente documentati e ben inferiore a molti dei più comuni farmaci in commercio. Come mai allora questa “ipersensibilità” sui tema vaccini?

Il discorso sarebbe lunghissimo e delicato, cerco di riassumerlo in tre punti.

Uno. I vaccini non sono farmaci in senso stretto, perché i farmaci vengono dati a persone che già hanno una sofferenza e che cercano col farmaco di guarire o di alleviarla, mentre i vaccini vengono dati a persone sane (nel nostro caso bambini sanissimi) che potrebbero trarre un beneficio dalla somministrazione del vaccino stesso. Un eventuale effetto avverso del farmaco viene pertanto “messo nel conto” di un certo o quasi certo beneficio, mentre per il vaccino è visto come una “maledizione” e spesso è accompagnato dal senso di colpa del genitore che ha portato il bimbo a vaccinarsi.

Due. La vaccinovigilanza è estremamente carente, perché le segnalazioni di danni da vaccino non sono obbligatorie e pertanto molti casi inevitabilmente sfuggono: ne è prova la enorme differenza di segnalazioni tra le diverse Regioni italiane.

Tre. Anche se i vaccini sono sotto la “giurisdizione” dell’AIFA, la registrazione di questi prodotti farmaceutici segue delle vie “facilitate”, nel senso che non è richiesta né la prova di efficacia “sul campo” (studio clinico randomizzato che studi i casi di malattia e di effetti avversi casi nel gruppo vaccinato rispetto al non vaccinato), né la prova di farmacocinetica (quanto materiale è assorbito, dove va a finire nel corpo, quando viene eliminato). In presenza di queste incertezze, è impossibile rassicurare con prove inconfutabili coloro che hanno dei dubbi. Tengo a dire che questo è in primis un problema dei medici di famiglia e dei pediatri, i quali da una parte sono ben consci di queste incertezze e dall’altra non possono dirlo ai loro assistiti, perché rischierebbero provvedimenti disciplinari e anche l’eventuale radiazione dall’Albo dei medici.

Quali potrebbero essere a suo avviso le strategie più efficaci alternative all’obbligatorietà?

Se si volesse veramente agire con razionalità e con un sistema “evidence-based”, si dovrebbe riprendere il metodo del Veneto, che in 10 anni di esperienza ha dato ottimi risultati: informazione (ai medici e ai genitori), anagrafi vaccinali e farmacovigilanza efficienti. Si dice che non tutte le Regioni sarebbero pronte a utilizzare tale metodo, in quanto avrebbero dei sistemi sanitari più arretrati. Ammesso che ciò sia vero, e in taluni casi lo è, si deve rendere migliori i sistemi sanitari, non far pagare al cittadino la loro inefficienza. Un altro aspetto importante riguarda la produzione di vaccini singoli, e la ricerca attiva per vaccini migliori, vale a dire di maggiore durata sotto il profilo della copertura.

Lei conferma l’importanza di vaccini quali quelli per la poliomielite, il tetano e la difterite, fondamentali per la salute pubblica di intere popolazioni. Attualmente – sempre a seguito delle modalità attraverso le quali si è costruito questo acceso dibattito – gruppi di genitori si dicono completamente contrari a qualunque tipo di vaccino. Nell’ultimo anno in particolare pare essere stato scavato un “solco” tra favorevoli e contrari alle politiche di obbligatorietà vaccinale e ai vaccini stessi, senza distinzione. Come commenta questa situazione e come sarebbe possibile secondo Lei ripristinare quel rapporto di fiducia tra cittadini e classe medica, dopo una così forte “polarizzazione” del dibattito?

La polarizzazione del dibattito è iniziata con le radiazioni dei medici “dubbiosi” e si è accentuata enormemente dopo la introduzione dell’obbligo di legge. Sarà molto difficile tornare indietro e recuperare la fiducia dei cittadini contrari ai vaccini nelle istituzioni sanitarie e nei loro pediatri. L’unica via secondo me, è quella tracciata dal Veneto, in cui le cose funzionavano bene pur in presenza di un 10-12% di famiglie che vaccinavano poco o niente (come avviene comunque nelle altre Regioni). In Veneto peraltro era già prevista la possibilità di introdurre un obbligo vaccinale specifico, ma solo in caso di eventuali reali minacce epidemiche. Per recuperare la fiducia nelle Istituzioni bisogna che si apra un dibattito realmente libero, innanzitutto a livello medico-scientifico, e che a livello “centrale” si affidi la governance della vaccinologia non ad un Ministro con delle “belle idee” ma ad una commissione di esperti con molteplici competenze e totalmente liberi da conflitti di interesse con case farmaceutiche. Ma in Italia siamo lontanissimi da questo scenario.