La Fabbrica dei Follower — AKA Influencer Marketing de Noantri

Una società americana di nome Devumi ha raccolto milioni di dollari in un oscuro mercato globale per frodi sui social media. Devumi vende seguaci di Twitter e retweet a celebrità, aziende e chiunque desideri apparire più popolare o esercitare un’influenza online.

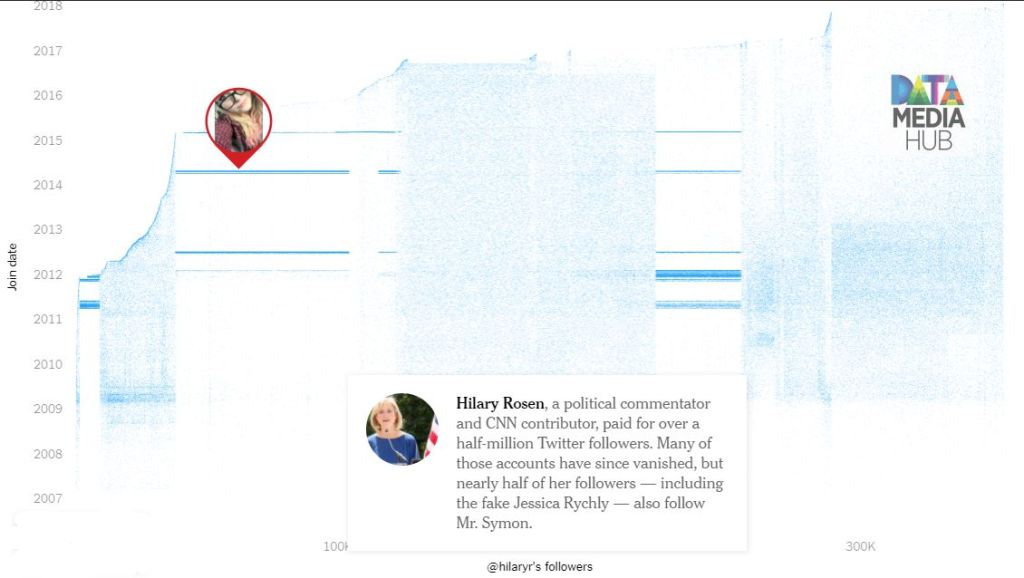

Basandosi su uno stock stimato di almeno 3.5 milioni di account automatizzati, ciascuno venduto più volte, la società ha fornito ai clienti più di 200 milioni di follower su Twitter, secondo quanto rilevato da un’indagine del New York Times, che bisogna assolutamente leggere sia per il contenuto che per vedere cosa e come produrre contenuti di elevatissima qualità.

Almeno 55.000 account utilizzano nomi, immagini del profilo, città d’origine e altri dettagli personali dei veri utenti di Twitter, compresi i minori, secondo l’analisi dei dati da parte del Times. Secondo alcuni calcoli, ben 48 milioni di utenti attivi segnalati da Twitter — circa il 15% — sono account automatici progettati per simulare persone reali, sebbene la società sostenga che il numero è molto più basso.

A novembre 2017, Facebook ha rivelato agli investitori di avere almeno il doppio degli utenti falsi rispetto a quelli stimati in precedenza, indicando che fino a 60 milioni di account automatici possono effettuare il roaming sulla più grande piattaforma di social media del mondo.

Questi account falsi, noti come bot, possono aiutare a influenzare il pubblico della pubblicità e rimodellare i dibattiti politici. Possono frodare le imprese e rovinare la reputazione. Eppure la loro creazione e vendita cadono in una zona grigia legale. Il Times ha esaminato gli archivi aziendali e giudiziari che mostrano che Devumi ha più di 200.000 clienti, tra cui star della televisione, atleti professionisti, comici, oratori TED, e persino pastori, sacerdoti, e modelle.

Nella maggior parte dei casi, i documenti mostrano che molte “celebrities” hanno acquistato i propri follower e fan. In altri, i loro dipendenti, agenti, società di pubbliche relazioni, familiari o amici hanno effettuato l’acquisto. Per pochi centesimi ciascuno — a volte anche di meno — Devumi offre follower di Twitter, visualizzazioni su YouTube, riproduzioni su SoundCloud, il sito di hosting musicale e convalide su LinkedIn.

Ed ancora, secondo i dati raccolti da Captiv8, una società che collega influencer ai brand, un influencer con 100mila follower potrebbe guadagnare in media $ 2.000 per un tweet promozionale, mentre un influencer con un milione di follower potrebbe guadagnare 20mila dollari.

«Allineandosi agli influencer, i marchi ricevono una forma di validazione peer-to-peer e riuscire là dove il marketing tradizionale spesso fallisce», spiega Brian Solis, tra le massime autorità a livello internazionale sul tema. Frase che già la dice lunga sull’inutilità delle celebrities al riguardo. Adesso abbiamo le prove di quanto questo sia vero e a breve pubblicheremo un’analisi ad hoc sull’Italia certi che anche in questo caso non mancheranno le sorprese.

Per evitare l’influencer marketing de noantri valutate, valutiamo, sempre la qualità e non solo la quantità, come avviene prevalentemente, di follower e fan.