La rete di disinformazione, NYT, BuzzFeed, Renzi, la propaganda e il caos informativo

Nell’ultima settimana, due articoli pubblicati su due testate americane, BuzzFeed News e New York Times, hanno riproposto al centro dell’attenzione mediatica e politica il tema della propaganda e della disinformazione online nel nostro paese.

In Italia, questi due articoli si sono inseriti in un rinnovato dibattito sul rischio che le fake news possano inquinare e condizionare la campagna elettorale del prossimo anno. A riaccendere l’interesse su questo tema è stato, in particolare, il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, che durante l’ultima Leopolda, ha citato i due articoli per invitare a battersi contro le fake news, dicendo di “aver sgamato Cinque Stelle e Lega Nord” e annunciando che “ogni 15 giorni il Pd presenterà un rapporto ufficiale sulle schifezze in rete”.

Abbiamo provato a seguire le fila delle questioni aperte e a ricostruire il contesto e il dibattito a seguito di questi due articoli.

L’inchiesta di BuzzFeed e la sospensione delle pagine Facebook di iNews24 e DirettaNews

I primi a portare l’attenzione dell’opinione pubblica italiana sui pericoli della massiccia disinformazione online da parte di alcuni siti web sono stati Alberto Nardelli e Craig Silverman su BuzzFeed News con un articolo, pubblicato il 21 novembre, dal titolo “One Of The Biggest Alternative Media Networks In Italy Is Spreading Anti-Immigrant News And Misinformation On Facebook”. Già, nel novembre 2016, prima del referendum costituzionale del 4 dicembre, i due giornalisti avevano pubblicato un pezzo che ricostruiva la rete di siti “alcuni ufficiali, altri all’apparenza indipendenti, che diffondono notizie false in Rete, teorie cospirative e propaganda pro-Cremlino”, gestita dai fondatori del Movimento 5 Stelle. Una struttura propagandistica, si legge nel post, di cui il partito si sarebbe servito “per tentare di sconfiggere le riforme costituzionali sostenute dal governo che saranno votate in un referendum il 4 dicembre”.

Con la consulenza di Andrea Stroppa (sul sito presentato come ricercatore indipendente sulla cybersicurezza, in passato consulente sul tema dell’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi), BuzzFeed ha ricostruito i legami tra siti e pagine Facebook che possono apparire indipendenti tra di loro arrivando a individuare l’esistenza di una rete, riconducibile all’imprenditore romano, Gianluca Colono, e alla sua azienda Web365, che, secondo i documenti consultati da BuzzFeed, gestisce almeno 175 domini web, siti di informazione come iNews24 e testate giornalistiche come DirettaNews, alcune pagine Facebook con un grande numero di iscritti e condivisioni, capaci di avere più interazioni di quotidiani nazionali di grande diffusione. Attraverso la rete creata, questi siti e pagine pubblicano e diffondono articoli con contenuti di stampo nazionalista e contro i migranti e, più in generale, contribuiscono a fare disinformazione.

Come ha spiegato Alberto Nardelli, in un’intervista a Repubblica, lui e Silverman hanno incrociato diversi dati (di chi era la proprietà dei siti, quali erano gli identificativi di Google, le pagine Facebook e la popolarità dei contenuti diffusi) per poter arrivare a capire se c’era una rete e, una volta appurata l’esistenza, qual era il suo cuore e come gli articoli pubblicati venivano distribuiti al suo interno. I contenuti diffusi dai siti e dalle pagine gravitanti intorno alla rete di Web365 spaziano dal click-baiting spinto a titoli fuorvianti su notizie del giorno, da storie allarmistiche su eventi tragici a pezzi fortemente divisivi sull’immigrazione che riecheggiano retoriche nazionaliste e islamofobe.

Nell’articolo non si fa riferimento esplicito alle fake news, ma si accusa questa rete di diffondere articoli che disinformano e potenzialmente capaci di condizionare l’informazione. Notizie vere rilanciate però con titoli sensazionalistici in grado di mobilitare. Un fenomeno, questo, che, secondo quanto riferito da funzionari italiani (“officials” nel testo, ma non si capisce bene chi siano questi funzionari) a Silverman e Nardelli, a livello più generale potrebbe avere un impatto sulle elezioni del prossimo anno. Senza però fornire ulteriori elementi per comprendere come sia possibile definire e inquadrare questo impatto.

Tuttavia, come mostra Luca Sofri, i siti iNews24 e DirettaNews si sono resi protagonisti della diffusione anche di notizie false, come nel caso di un articolo pubblicato da iNews24, secondo il quale Parigi avrebbe più moschee che chiese. Una notizia falsa nata dalla dichiarazione in tv dello scrittore francese Alain Finkielkraut, secondo il quale nel 93mo dipartimento francese ci sarebbero più moschee che chiese. Il post di iNews24 “ha trasformato il 93mo dipartimento in ‘Parigi’ e fatto diventare 93 non il suo nome ma il numero delle chiese (Finkielkraut aveva detto 117), a fronte di millantate 145 moschee”. In realtà, scrive Sofri, le moschee nel 93mo dipartimento “sono indicate da diverse fonti tra le due e le trentaquattro, e come ha spiegato Le Monde, i ‘luoghi di culto’ musulmani sono difficili da contare perché hanno scale assai diverse e spesso sono delle modeste stanze adibite alla preghiera”.

Sempre a Repubblica, Alberto Nardelli ha precisato che l’inchiesta non ha evidenziato legami tra i siti analizzati e partiti politici. «I contenuti venivano promossi all’interno di gruppi di estrema destra ma non posso dire se ciò avvenisse per una finalità politica o perché si tratta di contenuti che – rifacendosi a una retorica di destra – hanno maggiori possibilità di essere cliccati in quegli ambienti», ha affermato il giornalista di BuzzFeed. Inoltre, il tema al centro dell’inchiesta non è quello delle fake news, ma della disinformazione in generale, «che intreccia fake news, propaganda e profitto: certi contenuti tirano più di altri e contribuiscono ad alimentare il business di alcune società». In ballo c’è una questione di trasparenza, ha sottolineato Nardelli. Quindi, a quanto ci è parso di capire, si tratterebbe di contenuti destinati a un preciso ambiente “culturale-ideologico” tesi a rafforzare proprio quelle medesime posizioni.

Dopo l’articolo di BuzzFeed, Facebook ha oscurato le pagine di iNEws24 e DirettaNews, quest’ultima una testata regolarmente registrata al registro per la stampa tenuto dal tribunale di Velletri. Un pericoloso precedente, come sottolineato da Carlo Blengino in più tweet e da Bruno Saetta:

In conclusione ciò che possiamo ricavare è che una testata editoriale regolarmente registrata al tribunale è stata oscurata (come un sequestro preventivo), e azzerata in base a una policy di un privato, Facebook, e probabilmente su input di un altro privato (BuzzFeed). In sostanza l’impressione è che sia possibile utilizzare la “paura” delle fake news perché un concorrente possa far chiudere un suo diretto competitore online, come se niente fosse.

Successivamente, Facebook ha spiegato a Valigia Blu di aver sospeso l’account delle due pagine perché non rispettavano diverse policy del social network, senza però specificare quali.

L’articolo del New York Times sui collegamenti tra siti vicini alla Lega Nord, al Movimento 5 Stelle e filorussi

Il 24 novembre il corrispondente a Roma del New York Times, Jason Horowitz, pubblica un articolo dal titolo eloquente: in vista di una campagna elettorale all’insegna delle fake news, l’Italia chiede aiuto a Facebook.

Il pezzo parte raccontando come a pochi mesi da elezioni nazionali cruciali, l’Italia possa essere il prossimo obiettivo di una campagna destabilizzante di propaganda e notizie false, tanto da spingere il segretario del partito al governo, Matteo Renzi, a chiedere aiuto a Facebook e agli altri social media per sorvegliare le proprie piattaforme. Già alla vigilia del Referendum costituzionale del 4 dicembre, Horowitz aveva dedicato un articolo a Renzi su Vogue America, ancora una volta con un titolo piuttosto significativo: “Il primo ministro italiano Matteo Renzi farà ciò che serve per riformare il governo”. L’articolo, scriveva all’epoca Huffington Post Italia, dava “una visione positiva e rassicurante di Renzi”.

Questa volta Horowitz scrive che:

In un’atmosfera globale già densa di sospetti riguardo l’intromissione russa nelle elezioni negli Stati Uniti, in Francia e in Germania, così come nei referendum nel Regno Unito sull’uscita dall’Unione europea e in Spagna a favore del movimento indipendentista catalano, molti analisti considerano l’Italia l’anello debole di un’Europa ancora più vulnerabile.

In Italia, dunque, ci sarebbe una “febbre fake news”, e il partito che avrebbe più a cuore la questione sarebbe il Partito Democratico, spiega il giornalista del New York Times, riportando una dichiarazione di Renzi: “Chiediamo ai social network, e in particolare a Facebook, di aiutarci ad avere una campagna elettorale pulita. La qualità della democrazia in Italia oggi dipende da una risposta a questi problemi”.

A testimonianza di questo crescente interesse verso una questione ormai inderogabile, l’articolo sottolinea il contributo di Andrea Stroppa, “un ricercatore della società Ghost Data che consiglia Renzi sui temi della cybersicurezza”, all’inchiesta di BuzzFeed News sulla rete di siti che fanno disinformazione, gestita da Gianluca Colono, e un altro suo studio, condiviso con proprio con il New York Times, e “preparato per Matteo Renzi, che tenta di dimostrare una connessione tra siti apparentemente indipendenti che promuovono movimenti politici rivali anti-establishment critici di Renzi e del governo di centro-sinistra”.

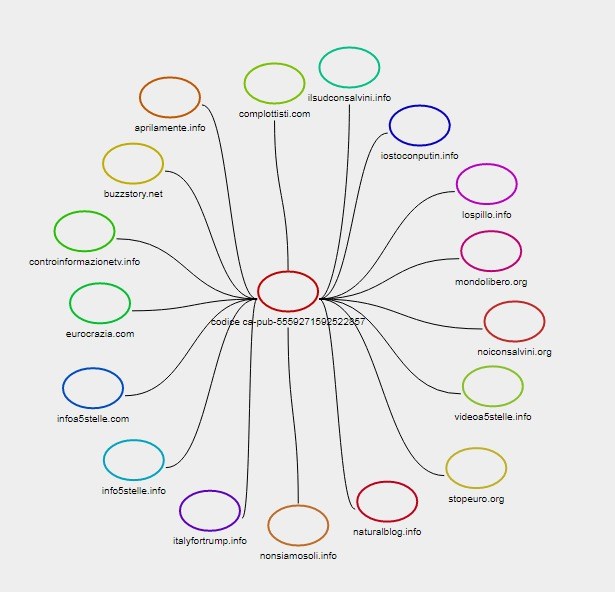

Il rapporto curato da Stroppa mostra che il sito “Noi con Salvini” del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, condivide lo stesso codice identificativo di Google con due pagine a sostegno del Movimento 5 Stelle (“Info a 5 stelle” e “Video a 5 stelle”). Il codice, usato per tracciare pubblicità e traffico web, è condiviso anche con una serie di altri siti, che diffondono teorie cospirative, attacchi a Matteo Renzi o propaganda esplicita filorussa.

Mia ricerca esclusiva @nytimes – alcuni siti con relative pagine Fb che ogni giorno pubblicano decine di articoli e video pro-@Mov5Stelle con un complesso lavoro editoriale sembrano essere amministrate da chi gestisce i siti internet di @matteosalvinimi https://t.co/4lmnLAUfys

— Andrea Stroppa 🇮🇹 (@Andst7) November 24, 2017

In particolare, l’articolo fa riferimento ai siti IoStoConPutin.info, che definiscono l’intrusione della Russia nelle elezioni presidenziali americane come “fake news” e pubblicano post senza l’indicazione dell’autore, e mondolibero.org, che “spaccia una visione del mondo decisamente anti-americana e anti-liberale”. Secondo i dati contenuti nella ricerca di Stroppa, “i siti presi in esame condividono un unico ID assegnato da Google Analytics per monitorare la loro performance, un numero AdSense attraverso il quale Google gestisce gli annunci pubblicitari inseriti nei singoli siti” e lo stesso template nelle loro pagine dei contatti.

Sentita dal New York Times, Simona Panseri, una portavoce di Google Italia, ha dichiarato che l’ID Google non è un indicatore affidabile per dimostrare che due siti siano collegati, «spesso vediamo siti non collegati tra di loro che utilizzano gli stessi codici identificativi». Tuttavia, prosegue Horowitz, Google non ha voluto identificare gli amministratori dei siti e le email inviate agli indirizzi elencati nella pagine dei contatti dei siti non hanno avuto risposta. Anche Facebook, che si è detta pronta a costruire una squadra anti-fake news, a investire in risorse e tecnologie per affrontare la questione e a rimuovere gli account falsi, ha rifiutato di identificare gli amministratori degli account con i codici Google condivisi.

Piccola parentesi, come Valigia Blu se questa task force venisse davvero organizzata da Facebook chiederemo assoluta trasparenza su criteri e modalità: chi chiede di rimuovere cosa e cosa e perché eventualmente Facebook rimuoverà.

Un portavoce del Movimento Cinque Stelle ha spiegato al New York Times che la pagina in questione non è ufficiale e potrebbe essere stata creata da un attivista indipendente o da un sostenitore, mentre il responsabile di Internet per la Lega Nord, Luca Morisi, ha riconosciuto che il sito “Noi con Salvini” condivideva gli stessi codici di Google con altri siti al di fuori dell’universo politico leghista. Ha spiegato che un ex sostenitore del Movimento Cinque Stelle aveva contribuito a realizzare il sito e ha incollato i codici della sua pagina a sostegno dei Cinque Stelle, così come quelli di IostoconPutin.info e altri siti individuati dal lavoro di Stroppa. Morisi ha aggiunto di non aver nulla a che fare con i siti pro-Putin o pro-Cinque Stelle, spiegando di essere convinto di aver già cambiato i codici in passato, cosa che avrebbe fatto entro lo scorso fine settimana per diradare ogni confusione.

L’articolo si conclude evidenziando, da un lato, il fatto che Lega Nord e Movimento 5 Stelle siano formalmente non alleati “e si considerino addirittura rivali”, e sottolineando, dall’altro, la vicinanza tra i due partiti su molti temi (e in particolare sul favore alle posizioni di Putin, sui temi dell’immigrazione e su retoriche anti-establishment) e citando, a tal proposito, uno studio dell’Atlantic Council, un think tank americano, secondo il quale i due partiti farebbero parte dell’area pro-Russia in funzione anti-Nato.

L’esclusiva del New York Times non era un’esclusiva

Su Twitter, Andrea Stroppa lancia l’articolo di Jason Horowitz sul New York Times dicendo che si basava su una sua ricerca esclusiva per il giornale americano, secondo la quale alcuni siti con relative pagine Facebook che pubblicano articoli a favore del Movimento 5 Stelle sembrano essere amministrate da chi gestisce i siti Internet di Salvini. Come lo stesso Stroppa racconta in un’intervista a Claudio Bozza sul Corriere della Sera, «Matteo Renzi si è chiesto se anche in Italia ci sarebbero problemi simili a quelli emersi in altri paesi durante le elezioni (ad esempio in Francia con l’intrusione digitale di organizzazioni vicine a Putin a sostegno della Le Pen, ndr). Così ho scritto un lungo report e gliel’ho consegnato. Parte di questo documento è arrivato al New York Times, che dopo aver verificato l’attendibilità delle mie informazioni ha pubblicato un articolo per spiegare che allo stesso codice Google adsense e analytics appartenevano il sito ufficiale di Matteo Salvini e alcuni siti pro M5S. Grazie a questi codici si può tracciare il profilo di chi clicca su certi contenuti, ma soprattutto si riescono ad incassare i soldi, derivanti da tutti questi clic, Bizzarro, no?».

Il giorno dopo, il 25 novembre, però, Lorenzo Romani, esperto di Open Source Intelligence e membro dell’assemblea romana del Partito Democratico pubblica un tweet in cui puntualizza che l’articolo del New York Times e la ricerca di Stroppa non dicevano nulla di nuovo rispetto a quanto aveva lui già detto ad agosto in un’intervista ad Affari Italiani.

Vorrei solo puntualizzare che i fatti di cui parla il New York Times in relazione ai siti di Salvini e pro-M5S non sono uno scoop del consulente di Renzi, Andrea Stroppa, in quanto ne avevo già parlato ad agosto su @Affaritaliani @Andst7 @jasondhorowitz https://t.co/lwXg7YjqRe — Lorenzo Romani (@lorenzoromani) November 25, 2017

Romani scrive anche a Jason Horowitz

You still omit that this news was released in August by @Affaritaliani.

— Lorenzo Romani (@lorenzoromani) November 25, 2017

Sempre su Twitter, Mazzetta contatta il New York Times sottolineando che la ricerca non diceva cose originali come pretendeva di fare.

Il 6 agosto scorso, nei giorni in cui la piattaforma online degli iscritti al Movimento 5 Stelle, Rousseau, aveva subito un attacco informatico, Lorenzo Romani aveva pubblicato un tweet con un’infografica che descriveva come il sito noiconsalvini.org monetizzasse sullo stesso account AdSense di siti (e altri poi chiusi) a favore di Putin, Movimento 5 Stelle, complottisti novax e alieni. Inoltre, lo studioso chiedeva a Repubblica, La Stampa e Corriere se se ne fossero accorti.

Il 6 agosto scorso, nei giorni in cui la piattaforma online degli iscritti al Movimento 5 Stelle, Rousseau, aveva subito un attacco informatico, Lorenzo Romani aveva pubblicato un tweet con un’infografica che descriveva come il sito noiconsalvini.org monetizzasse sullo stesso account AdSense di siti (e altri poi chiusi) a favore di Putin, Movimento 5 Stelle, complottisti novax e alieni. Inoltre, lo studioso chiedeva a Repubblica, La Stampa e Corriere se se ne fossero accorti.

Sito di @Noiconsalvini monetizza su stesso account AdSense di siti ed ex siti pro-Putin, #M5S, complottisti #Novax e #alieni. Perché? pic.twitter.com/4SJzLLp5qo

— Lorenzo Romani (@lorenzoromani) August 6, 2017

In un’intervista ad Affari Italiani, Romani spiegava che, attraverso le tecniche di Open Source Intelligence, individuando legami non ovvi tra aziende, organizzazioni e persone, era arrivato alla conclusione che il sito “Noi con Salvini” utilizzava gli stessi “tracking code” (cioè «dei frammenti di codice che identificano, qualora esista, l’account che visualizza gli accessi al sito e quello che “incassa” i soldi derivanti dalla pubblicità») di altri siti come iostoconputin.info, nonsiamosoli.info, sito che pubblica articoli sulla presenza degli alieni, mondolibero.org, complottisti.com, stopeuro.org, eurocrazia.info. A questi si aggiungevano poi imprese5stelle.org, che faceva capo a un privato, successivamente chiuso insieme al profilo Twitter, il cui codice compare sul sito info5stelle.info. In sintesi, concludeva Romani, alcuni siti riconducibili a Movimento Cinque Stelle e Lega Nord sembravano avere lo stesso “amministratore”, che “incassa” i soldi dalla pubblicità.

Si trattava praticamente degli stessi siti indicati nell’articolo del New York Times a partire dallo studio di Andrea Stroppa, ma la notizia, all’epoca, non ha avuto risonanza. A conclusione dell’intervista,

Romani aveva aggiunto che il fatto che i siti condividessero lo stesso account AdSense non costituisce nulla di illegale, che le risorse “incassate” dalla pubblicità sono modeste e «tutti i “nessi” esposti sono perfettamente legittimi e non sufficienti di per sé a formulare delle accuse». Questo non vietava, però, di farsi delle domande sulle connessioni tra siti apparentemente lontani che invece «sono legati a una stessa entità», come un’agenzia di comunicazione o una persona politicamente schierata. Pur non essendo possibile stabilire una responsabilità politica, che i siti che rimandano a due partiti politici diversi facciano riferimento alla stessa società di comunicazione, spiegava lo studioso, è una aspetto da prendere in considerazione in un momento in cui «le strategie di comunicazione online oggi sono dirimenti nella gestione/manipolazione del consenso».

Nei giorni scorsi, in alcuni un tweet, Romani ha escluso un «coordinamento editoriale tra Lega e Movimento 5 Stelle», ritenendo più plausibile «che ci siano fornitori, digital strategist e professionisti in comune ideologicamente allineati, che sviluppano le infrastrutture di entrambi», e ha precisato che più che a una struttura gerarchica, si dovrebbe pensare a una struttura diffusa e senza una strategia organica.

David Puente è andato oltre, riuscendo a individuare la persona a cui sono riconducibili i siti che condividono gli stessi codici identificativi AdSense e Analytics, a conclusione di una ricerca iniziata a febbraio 2017: si tratta di Marco Mignogna, libero professionista di Afragola, in Campania. Puente aveva cercato di capire a chi fosse intestato il dominio Info5stelle.info. Il sito era collegato a una pagina Facebook con oltre 95mila like, chiamata “Info a 5 Stelle”. Nella sezione informazioni della pagina, c’era un indirizzo email (“staff@infoa5stelle.com“), il cui whois del dominio rinviava a un nome e cognome, Marco Mignogna, appunto. L’email del dominio era la stessa usata per “Info5stelle.org”, ma con un altro nome, la moglie di Marco Mignogna. Inoltre i due siti condividevano codici identificativi AdSense e Analytics. La stessa email è stata utilizzata per creare il dominio “IostoconPutin.org”, che possedeva lo stesso codice AdSense degli altri due siti. Dalla tracciatura fatta da Puente, si passa dai siti pro-Movimento Cinque Stelle a quelli pro-Salvini (“Noi con Salvini” e “Ilsudconsalvini sia .org che .info) fino ad arrivare a siti e pagine “come “Complottisti.com” (ora diventato “Complottisti.info“), il sito su alieni e ufo “Nonsiamosoli.info“, quello con proposte casalinghe per curare l’influenza come “Naturalblog.info“, l’anti Euro “Eurocrazia.com” (che oggi rimanda a “Eurocrazia.info“) e “Stopeuro.org” (che oggi rimanda a “Stopeuro.news“), al sito pro Trump chiamato “Italyfortrump.info” per poi finire ai due domini “Iostoconputin.info” e “Mondolibero.org” riportati dal New York Times”.

Inoltre, sempre utilizzando la stessa email marco.mignogna@live.com, come chiave di ricerca, Puente riesce a scoprire che sul sito Imprese5s.wordpress.com, Mignogna si dichiara attivista del Movimento 5 Stelle. Dai suoi contatti su Facebook, si riesce a capire la sua vicinanza sia a personaggi dell’area leghista che di quella Cinque Stelle.

Inoltre, sempre utilizzando la stessa email marco.mignogna@live.com, come chiave di ricerca, Puente riesce a scoprire che sul sito Imprese5s.wordpress.com, Mignogna si dichiara attivista del Movimento 5 Stelle. Dai suoi contatti su Facebook, si riesce a capire la sua vicinanza sia a personaggi dell’area leghista che di quella Cinque Stelle.

Il network di Mignogna, scrivono Carlo Brunelli e Tiziano Toniutti su Repubblica, “è un grande calderone di notizie recuperate sul web, che vanno dalla politica alla new age, passando per naturopatia, alieni e cospirazioni. Ogni sito contiene post e video, tutti contraddistinti da titolazioni ottimizzate per finire nelle prime posizioni dei motori di ricerca”. La fonte di ogni articolo è sempre dichiarata e i post puntano a titoli acchiappaclic “o che interpretano una notizia nella chiave che potrebbe piacere a chi va su quel sito specifico”.

Il dibattito in Italia

In Italia, i due articoli di BuzzFeed e New York Times, hanno riacceso i riflettori sui temi della disinformazione online, in un caso, e del rischio che le fake news e la propaganda politica possano inquinare la prossima campagna elettorale, nell’altro caso. In particolare, anche grazie all’eco della diffusione virale di una foto che ritraeva Maria Elena Boschi, Laura Boldrini e altri rappresentanti del centro-sinistra tutti insieme «al funerale di Riina», ma che, scrive Repubblica, era stata scattata ai funerali di Emmanuel Chidi Namdi, ucciso a Fermo in un episodio di razzismo. Un caso, dunque, di contesto ingannevole: un contenuto reale accompagnato però da informazioni contestuali false. La foto è stata diffusa da un profilo Facebook (Mario De Luise) e una pagina (Virus5stelle) che fanno riferimento ai tanti account e pagine non ufficiali a sostegno del Movimento Cinque Stelle.

Negli stessi giorni, Renzi inaugurava la Leopolda con uno status su Facebook in cui sottolineava che “alcune inchieste giornalistiche mostrano che in Italia esiste una vera industria del falso, con profili social altamente specializzati in diffusione di bufale, fake news, propaganda. Dopo una indagine condotta da una testata online sono state oscurate in settimana pagine che avevano un totale di 7 milioni di like. (…) Che significa? Significa che c’è chi inquina in modo scientifico il dibattito politico sul web diffondendo notizie false solo per screditare gli avversari. Noi lo sappiamo bene, perché ne siamo vittima ogni giorno. E ogni giorno che passa si scoprono notizie più inquietanti sulle modalità di diffusione di queste bufale”. Il segretario del Pd chiudeva il post annunciando di battersi “per una campagna elettorale civile basata sui dati di fatto e non sulle fake news, (…) contro l’industria del falso e per la discussione vera sulle soluzioni da offrire ai nostri cittadini” e invitava troll e profili ad astenersi dai commenti, perché “tanto ormai vi sgamiamo subito”.

Ma come fa notare Mario Tedeschini-Lalli su Facebook, “qualunque sia il nostro giudizio sul fenomeno in questione, le cifre citate in questo post dell’ex presidente del Consiglio sono prive di senso, a meno che non si accetti di paragonare mele e – chessò – lampade tascabili”. A completamento della sua critica segnaliamo questo suo commento:

Qualunque sia il nostro giudizio sul fenomeno in questione, le cifre citate in questo post dell'ex presidente del…

Pubblicato da Mario Tedeschini-Lalli su Venerdì 24 novembre 2017

A quanto detto da Renzi, Luigi Di Maio aveva risposto chiedendo all’Osce “di monitorare la prossima campagna elettorale per evitare voto di scambio e la diffusione di fake news su tv, giornali e Internet”.

Gli articoli delle due testate statunitensi si sono inseriti in questo contesto politico e comunicativo in cui c’era da una parte il Partito Democratico che chiedeva trasparenza, di lottare contro la disinformazione e prendere a cuore la questione delle fake news, come aveva scritto il New York Times, e dall’altra il Movimento Cinque Stelle e la Lega Nord, incalzate dalle questioni sollevate dall’articolo del quotidiano americano.

In un articolo pubblicato il 26 novembre, Jacopo Iacoboni presenta l’articolo del New York Times dicendo che l’analisi del “report della società dell’informatico Andrea Stroppa, consulente tra gli altri di Matteo Renzi, che La Stampa ha potuto consultare, aggiunge importanti dettagli sull’esistenza nei social italiani di sovrapposizioni de facto tra aree politiche diverse in Italia, all’insegna di un nemico comune: il governo, le élite liberal, il Pd, Renzi, la Boschi, la Boldrini, ma anche Monti, Napolitano, la Bonino, Gentiloni, gli immigrati, la società multietnica, gli Stati Uniti, l’euro, l’Europa”.

Lo stesso giorno Fabio Salamida su Gli Stati Generali cita gli articoli di BuzzFeed e New York Times per dire che a “beneficiare direttamente e indirettamente dell’industria del fake, come si legge in un articolo di Jason Horowitz sul New York Times, sono i due partiti che più sfruttano la rabbia anti-sistema per attrarre consenso: il Movimento 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini”.

“L’Italia sotto la morsa delle fake news? Lo denuncia il Pd. Lo nega il M5S, che ribalta l’accusa sul leader Pd”, era l’attacco del pezzo di Filippo Monteforte su Repubblica a proposito della ricerca di Stroppa e l’articolo di Horowitz.

I giornali italiani hanno delineato l’intera questione nel quadro di uno scontro tra Pd e Movimento Cinque Stelle, arrivando a evocare una lite tra i due partiti che, nei fatti, almeno fino a quel momento non è sembrata esserci stata: Renzi aveva invitato a lottare “per una campagna elettorale civile basata sui dati di fatto” e Di Maio aveva chiesto all’Osce di vigilare per evitare propaganda e disinformazione su tv, giornali e web.

Una lite sulle fake news, dunque, che è parsa una ricostruzione forzata dei fatti, quasi a voler marcare una distanza tra chi è a favore della battaglia contro la disinformazione e chi è contrario, tra chi è trasparente e chi ha qualcosa da nascondere. Inoltre, come ha notato Il Post, non sembra esserci discontinuità tra i due partiti nemmeno nel ricorso “a pagine Facebook e siti – non ufficialmente riconducibili al partito – che hanno fatto propaganda con toni populistici, soprattutto in occasione del referendum [costituzionale, ndr]”. In un caso, ricorda il sito diretto da Luca Sofri, “si era parlato della pagina Facebook “Matteo Renzi News”, gestita da Alessio De Giorgio, un collaboratore di Renzi, mentre Leonardo Bianchi su Vice aveva scoperto che una serie di pagine che pubblicavano su Facebook contenuti di intrattenimento dozzinali, con migliaia di follower, avevano iniziato improvvisamente a fare propaganda per il Sì”.

Una lite sulle fake news, dunque, che è parsa una ricostruzione forzata dei fatti, quasi a voler marcare una distanza tra chi è a favore della battaglia contro la disinformazione e chi è contrario, tra chi è trasparente e chi ha qualcosa da nascondere. Inoltre, come ha notato Il Post, non sembra esserci discontinuità tra i due partiti nemmeno nel ricorso “a pagine Facebook e siti – non ufficialmente riconducibili al partito – che hanno fatto propaganda con toni populistici, soprattutto in occasione del referendum [costituzionale, ndr]”. In un caso, ricorda il sito diretto da Luca Sofri, “si era parlato della pagina Facebook “Matteo Renzi News”, gestita da Alessio De Giorgio, un collaboratore di Renzi, mentre Leonardo Bianchi su Vice aveva scoperto che una serie di pagine che pubblicavano su Facebook contenuti di intrattenimento dozzinali, con migliaia di follower, avevano iniziato improvvisamente a fare propaganda per il Sì”.

Il 27 novembre, il Movimento Cinque Stelle è intervenuto sul blog di Beppe Grillo, definendo una fake news gli articoli di New York Times e Buzzfeed sulle fake news. Entrambe le inchieste sono arrivate alla vigilia della Leopolda di Matteo Renzi, si legge sul blog, ed “entrambi i pezzi, apparentemente indipendenti, nascono però da una ricerca condotta da un tecnico del web non strettamente indipendente, Andrea Stroppa, che di fatto viene citato nei due articoli”. I Cinque Stelle scrivono poi che “Stroppa è un giovane esperto informatico, da tempo arruolato nella Cys4, la società di sicurezza presieduta da Marco Carrai, braccio destro di Matteo Renzi, nonché grande sostenitore delle sue campagna elettorali, al quale l’ex premier voleva persino affidare la guida dei servizi segreti italiani”. Carrai, scriveva Claudio Bozza sul Foglio lo scorso giugno, avrebbe messo insieme un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 30 anni, definiti nell’articolo “guastatori”, che per contrastare i grillini sui social network avevano il compito di “creare e muovere su Facebook e Twitter profili fittizi (dietro a cui non c’è una persona vera, ma solo un manovratore virtuale, punto chiave della strategia vincente grillina sui social) che, a colpi di post e tweet, ribattono alle bufale e agli attacchi di sostenitori e truppe virtuali del M5S”.

Matteo Renzi ha replicato con un post sulla sua eNews affermando che “davanti alle prove del New York Times, il blog di Beppe Grillo ha reagito con il consueto stile gridando al complotto, ovviamente complotto ‘degli amici di Renzi’. Stanno messi male, non c’è dubbio”.

Carrai sul Corriere della Sera ha negato ogni coinvolgimento nell’inchiesta del New York Times e ogni rapporto lavorativo attuale con Stroppa. A Repubblica, Alberto Nardelli ha specificato che il ricercatore ha contribuito come fonte e che il lavoro di inchiesta e analisi è stato svolto da Buzzfeed.

Andrea Stroppa, in un post su Facebook, ha affermato di non essere un dipendente di Marco Carrai e di non far parte da molto tempo della società Cys4. E ha aggiunto che “in questi giorni, in queste ore, numerose testate e commentatori hanno proseguito nel guardare non cosa è emerso, ma chi l’ha fatto emergere. Spero che altrettanti giornalisti faranno le loro inchieste sui numerosi siti e pagine Facebook che oggi, in questo momento, in Italia stanno facendo disinformazione e misinformazione”. Posizioni espresse anche in un’intervista a Jacopo Iacoboni su La Stampa.

Le critiche all’articolo del New York Times

L’articolo del New York Times ha ricevuto diverse critiche. Ferdinando Giugliano, editorialista economico per Bloomberg, ha sottolineato su Twitter come il titolo e l’impostazione del pezzo del New York Times siano fuorvianti: “Perché definire una iniziativa “italiana” quello che è il lancio di campagna elettorale di Matteo Renzi contro Movimento Cinque Stelle e Lega Nord intorno alle fake news?”

Matteo Renzi has launched a campaign against the 5 Star Movement and the Northern League around "fake news". Why did the @nytimes say this was an "Italian" initiative? https://t.co/Yy76ZH1PvM

— Ferdinando Giugliano (@FerdiGiugliano) November 27, 2017

Virginia Della Sala e Carlo Di Foggia si concentrano, invece, sulla questione dei codici identificativi condivisi tra i diversi siti analizzati nel pezzo. Il New York Times, scrivono i due giornalisti su Il Fatto Quotidiano, ha pubblicato solo una parte della replica di Google non spiegando il motivo per cui il codice identificativo non è un indicatore attendibile: “Non abbiamo dettagli sugli amministratori del sito e non possiamo speculare sul motivo per cui hanno lo stesso codice dell’annuncio. Qualsiasi editore che utilizza la versione self-service dei nostri prodotti può aggiungere il codice al proprio sito. Spesso vediamo siti non collegati che utilizzano gli stessi ID, quindi non è un indicatore affidabile che due siti siano connessi”.

Il codice di Analitycs, spiegano Della Sala e Di Foggia, è spesso parte dei codici di costruzione dei siti web ed è molto probabile che, nel caso in cui lo sviluppatore sia lo stesso, lo riutilizzi. Cosa diversa per i codici AdSense: averlo significa avere il portafoglio della pubblicità. Il Fatto indica tre possibili motivi che possono spiegare la condivisione di un medesimo codice AdSense:

- “Noi con Salvini” ha commissionato a una società specializzata la realizzazione del sito consentendogli di raccogliere la pubblicità come parte del compenso, e la gestione dell’analytics è parte del servizio.

- La società ha inserito la pubblicità di AdSense senza avvertire “Noi con Salvini”.

- “Noi con Salvini” ha trovato il modo di raccogliere più pubblicità possibile (e quindi ricavi) ampliando la sua platea potenziale con siti che inneggiano ai 5stelle o altri temi non proprio assimilabili a quelli della Lega.

Secondo Tommaso Tani, studioso del settore, la prima ipotesi sembra la più probabile: «Outsourcing ad agenzie di comunicazione o web analysis che monitorano e gesticono statistiche e pubblicità». In ogni caso, spiegano i giornalisti de Il Fatto Quotidiano, è il business più che la propaganda (o una linea politica comune) a spiegare le connessioni.

Fabio Chiusi, infine, riflette in diversi tweet sulla cornice in cui l’articolo di Horowitz inserisce i dati dello studio di Andrea Stroppa, finendo con il sottodimensionare i temi sollevati a una questione di mera contesa elettorale (Pd/Movimento Cinque Stelle) e interessi geopolitici (Usa-Trump/Putin).

E quindi?

No, davvero. Una parte crescente del mondo "liberal" sta chiedendo e ottenendo rimozione di pagine e contenuti sulla base del loro antiamericanismo?

Invece di immaginare oscuri complotti propagandistici dei populisti, tornate a fare politica. https://t.co/DATWT5TVV3 pic.twitter.com/oRZOKlWPeU

— Fabio Chiusi (@fabiochiusi) November 24, 2017

Davvero, si chiede Chiusi, una parte del mondo “liberal” statunitense sta chiedendo di rimuovere pagine e contenuti utilizzando come criterio l’anti-americanismo o l’apprezzamento per Trump? Ed è possibile parlare ancora e solo di disinformazione online, tacendo di quella fatta dalle testate giornalistiche, su carta o tv? Se si dovesse applicare la stessa politica, cosa si dovrebbe fare in casi come quello della falsa notizia della “bambina musulmana di 9 anni violentata dall’uomo di 35 anni in cui era stata data in sposa”?

Tirando le fila di quello che è emerso, da una parte, esiste una rete di oltre 150 siti che fa capo a un unico imprenditore che usa contenuti sensazionalistici indirizzati a un ambiente specifico di estrema destra per fini molto probabilmente esclusivamente economici, dall’altro abbiamo un sito ufficiale di Salvini che usa codici identificativi di Google Analytics e Google AdSense che si trovano anche su siti pro-Movimento Cinque Stelle e che Grillo nega che fanno parte della galassia ufficiale del Movimento. Il significato di quei codici, come hanno detto la portavoce di Google Italia e altri esperti, non può portare alla conclusione che esista una struttura ideologico-propagandistica volta a disinformare e, come ha detto Stroppa in un’intervista al Corriere della Sera, non si hanno prove «di interferenze dall’estero».

“Facile dire fake news, basta dire fake news”

Le vicende politico-mediatiche di questi giorni impongono a nostro avviso una riflessione su due piani:

1) È necessario mettere al centro della campagna elettorale il fenomeno delle fake news, come cerca di fare il Partito Democratico senza la minima resistenza critica da parte dei media? No, secondo noi no. Non dovrebbe essere al centro del dibattito. La campagna elettorale dovrebbe avere al centro del dibattito temi pressanti come lavoro, economia, clima, dissesto idrogeologico, diritti, investimenti in ricerca e innovazione. Questo non significa che non bisogna affrontare la questione come collettività, come società. Non ci pare che di questo fenomeno in Italia, come altrove, ci sia una sottovalutazione o che il fenomeno sia ignorato. Anzi. Come Valigia Blu è da più di un anno che affrontiamo queste dinamiche e le sue innumerevoli e complicate implicazioni, sul nostro sito c’è anche una categoria specifica “media literacy” che si occupa proprio di questo tema a 360° gradi.

Ma le cose sono molto più complicate di quelle che possono sembrare a partire dalla stessa definizione di “fake news”. Un anno fa quando è apparso per la prima volta nel dibattito politico-mediatico (subito dopo la vittoria di Trump), il termine stava ad indicare una ben precisa forma di disinformazione: notizie false al 100%, nate con l’obiettivo di ingannare e con l’intento di macinare traffico online e quindi soldi derivanti dalla pubblicità o per colpire l’avversario politico. Da allora quel termine si è svuotato, man mano che veniva usato per indicare contenuti di propaganda politica, o esempi di cattivo giornalismo, o, come fa continuamente Trump, per attaccare i media mainstream (non sempre a torto), perché a loro volta produttori e diffusori di notizie false o distorte. Finendo così anche per essere un’arma nelle mani dei politici per attaccare il giornalismo indipendente. Il termine inoltre, come dicevamo, non rende bene la complessità in cui la nostra vita digitale (informativa) è immersa ogni giorno. Ne parlammo già a suo tempo in questo post dal titolo emblematico: “Facile dire Fake News. Guida alla disinformazione”. Notizie palesemente false, notizie vere ma che contengono pezzi di informazioni false, notizie distorte, retroscena politici, virgolettati spesso smentiti, meme satirici, foto vere ma con attribuzioni false o significati falsati, bufale… L’inquinamento dell’ecosistema informativo ha mille volti che dipendono anche dalle diverse intenzioni con cui quella tipologia di informazione viene immessa nell’ambiente. Il tutto poi avviene in un clima di sostanziale sfiducia verso i media mainstream e le istituzioni in generale.

L’appello di Claire Wardle a capo di First Draft Media, che con Hossein Derakhshan ha firmato un paper per il Consiglio d’Europa, è di smetterla di usare l’espressione “fake news” e cominciare ad usare l’espressione “information disorder”, che potremmo rendere in italiano come “caos informativo”. Un’ottima sintesi del rapporto è stata pubblicata ieri su Scienza In Rete, a firma di Cristina Da Rold.

La proposta è di spostare l’attenzione dal dilagare delle notizie errate al problema della mancanza di fiducia nel giornalismo e della qualità delle fonti. “Ci si fida oggi più dei propri familiari e amici che degli esperti del New York Times” spiegano gli autori. Secondo i dati pubblicati a settembre 2017 al BBC World all’interno di una survey condotta su 18 paesi, il 79% dei rispondenti si sarebbe detto preoccupato di leggere notizie false.

In un clima in cui la credibilità degli organi di informazione sembra minata alle fondamenta diventa necessario anche imparare a distinguere fra diversi tipi di informazione. Per questo gli autori distinguono fra mis-information, dis-informatione mal-information. La “misinformazione” si ha quando un’informazione falsa viene veicolata in rete senza dolo, ma solo – appunto – per leggerezza, per un’errata comprensione dei fatti o delle dinamiche in atto. Poi vi è la “disinformazione”, che invece include dolo da parte di chi la produce e/o di chi la diffonde. Infine, la “malinformazione” si ha quando vengono diffuse delle notizie vere, ma per dolere, per creare dissapori e mettere zizzania. Sono inclusi in questo gruppo tutti gli episodi di hate speech e i leaks. Mark Zuckerberg ha parlato inoltre di Disinformatzya, per indicare un’informazione disegnata apposta per seminare il dubbio e aumentare la sfiducia nelle istituzioni. Sempre Facebook inoltre, ci tiene a distinguere fra “false news” e “false amplifiers”, entro cui si inseriscono gli account fasulli.

La ricerca si conclude con 35 consigli e suggerimenti a istituzioni, media e altri soggetti coinvolti nella questione. Ne scrisse a suo tempo anche Luca Sofri nel post “Le notizie false trattate seriamente” (anche qui titolo emblematico).

Approfittando del dibattito in corso, come Valigia Blu annunciamo che non useremo più la parola “fake news”, ma indicheremo questo problema come “caos dell’informazione / informativo o disordine informativo”.

Mettere in fila i fatti

2) L’altro piano che vorremmo affrontare è quello della sequenza dei fatti. Mettere in fila i fatti emersi, una sequenza che non andrebbe trascurata e che di per sé dice molto del contesto e pone questioni che sono importanti soprattutto per chi fa informazione.

Come ha messo in evidenza anche Andrea Iannuzzi de La Repubblica in un post sulla sua bacheca di Facebook.

Mettiamo in fila i fatti. Andrea Stroppa, consulente digitale di Matteo Renzi ed ex dipendente di una società…

Pubblicato da Andrea Iannuzzi su Lunedì 27 novembre 2017

C’è un consulente di Renzi, che su richiesta del segretario PD, lavora a dei report sulla disinformazione in Italia, Andrea Stroppa. Stroppa contatterà poi Buzzfeed per segnalare questi risultati, sui cui lavoreranno i giornalisti Alberto Nardelli e Craig Silverman, “denunciando” una rete di siti che fanno capo a un imprenditore, che diffondono come sappiamo contenuti anti-immigranti e notizie sensazionalistiche come abbiamo spiegato nella prima parte di questo post. Poi arriva l’articolo del New York Times. I due articoli sono pubblicati pochi giorni prima della Leopolda che lancerà fra i temi principali la questione (semplificata) delle “fake news”, ripresa e amplificata da tutti i media. La sequenza si conclude con un annuncio mezzo smentito di una legge contro le fake news e con l’intervista a Marco Carrai sul Corriere della Sera, nella quale prospetta addirittura come soluzione una sorta di algoritmo della verità, a cui starebbe lavorando uno scienziato… Idea prontamente bocciata dal Garante per la privacy, Antonello Soro:

“Quello che bisogna evitare”, nel trattamento delle fake news – ha detto a margine di un convegno del Consumers’ Forimum -, è “da una parte attribuire ai gestori delle piattaforme digitali il ruolo di semaforo, lasciando loro una discrezionalità totale nella individuazione di contenuti lesivi. E dall’altra evitare di immaginare di attribuire ad un algoritmo il compito di arbitro della verità. Mi sembra davvero in controtendenza non solo rispetto alla storia del diritto ma anche della cultura democratica e del buon senso”.

Insomma fare giornalismo significa anche mettere in fila i fatti emersi, analizzandoli e contestualizzandoli. Perché pensiamo che un quadro più completo possibile possa permettere alle persone di capire meglio questa storia e porsi interrogativi, visto anche che Renzi alla Leopolda usa l’espressione «li abbiamo sgamati» riferendosi a Lega Nord e M5s che «escono con gli stessi codici nell’advertising sui social» e aggiunge «è una cosa enorme perché vuol dire che movimenti legati a quelle forze politiche, canali unofficial legati a quelle forze politiche, utilizzano le stesse tubature, le stesse infrastrutture della Rete» e che questi temi sono al centro di due articoli usciti a ridosso della Leopolda.

A proposito, notevole il post di Alessio De Giorgi (da maggio 2016 nello staff di Renzi) – lo ricorderete per la famosa gaffe in cui si scoprì essere amministratore occulto della pagina “Matteo Renzi News” nelle stesse ore in cui il Partito democratico smentiva ufficialmente che quella pagina fosse in qualche modo legata la partito – in cui si domanda come mai quell’inchiesta sia uscita su Buzzfeed e non sui giornali italiani.

Prima passano "la notizia" ai giornali stranieri (Andrea Stroppa è la fonte di Buzzfeed ed è consigliere di Renzi sulla sicurezza) poi sfottono i giornali italiani per non aver fatto l'inchiesta. https://t.co/pcoa5vSbCo pic.twitter.com/FTpgzZRTXs

— arianna ciccone (@_arianna) November 27, 2017

Che sia complicata la faccenda lo dimostrano proprio i titoli degli ultimi giorni: Repubblica parla di lite PD-M5s sulle fake news, ma non risulta nessuna lite. I giornali, poi, hanno titolato su una legge PD contro fake news, ma non è ancora chiaro l’intento ufficiale del Partito democratico su questo progetto di legge.

Ciao @pdnetwork, qual è la posizione ufficiale sulla questione fake news?

Serve una legge (come quella che state per depositare al Senato), non serve (come diceva il segretario ieri) o potrebbe servire (come dice Orfini oggi)?Qual è la linea?

— Fabio Chiusi (@fabiochiusi) November 27, 2017

E non è finita: a detta degli esperti questa legge, a parte il titolo, non tratta neanche di fake news.

Sì, la legge del PD contro le fake news è una fake news

1) nel metodo (esiste ma non la vuole nemmeno il PD) https://t.co/fTQaQUqsut

2) nel merito (non parla di fake news)

(thread da qui: https://t.co/e8O5UCHchG)— Fabio Chiusi (@fabiochiusi) November 27, 2017

In questo articolo di Andrea Iannuzzi, a cui ha collaborato Bruno Saetta, che smonta appunto questa proposta di legge (dove le fake news ribadiamo sono solo nel titolo), il giornalista fa notare:

Il documento è datato 10 novembre 2017. In quegli stessi giorni la redazione di BuzzFeed News comincia a indagare sul caso Web365 dopo aver ricevuto una segnalazione da Andrea Stroppa, consigliere digitale di Matteo Renzi. Il tema “fake news” non è ancora al centro dell’agenda politica. Il file contiene un disegno di legge firmato da due senatori del Pd: il capogruppo Luigi Zanda e Rosanna Filippin, 55enne avvocato civilista di Bassano del Grappa, membro della Commissione Giustizia e della Commissione Infanzia. Nel titolo il ddl annuncia “Norme generali in materia di social network e per il contrasto della diffusione su internet di contenuti illeciti e delle fake news”.

Bizzarro, no? E comunque Renzi nella sua ultima Newsletter di ieri alle 22,30 annuncia che non sarà presentata nessuna legge. Facile dire fake news…