Per una comunicazione delle emergenze più moderna

Niente da dire sull’attività e le procedure di Protezione Civile sul territorio soprattutto dopo le emergenze. Anzi, c’è da dire che dimostra di essere un apparato davvero efficace e tempestivo come anche gli ultimi tragici eventi dimostrano.

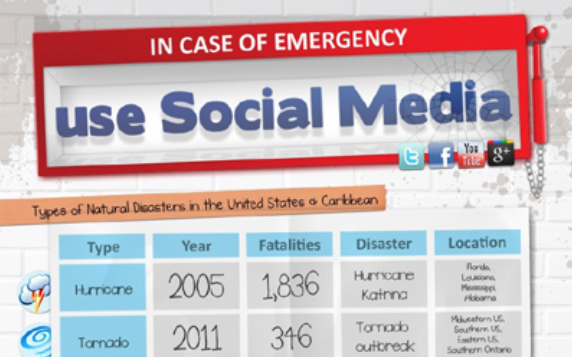

Rimane una criticità che è per lo più comunicativa: pensare infatti che in un mondo interconnesso e sempre più dipendente dall’informazione sui social la comunicazione d’emergenza debba essere fatta con modi e tempi di venti anni fa è anacronistico, imbarazzante, pericoloso.

Compito della Protezione Civile in sede di prevenzione e di gestione delle emergenze è avvisare (e gestire) il prima possibile il maggior numero di persone possibile. Usare tutti gli strumenti disponibili per intercettare il maggior numero di persone dovrebbe essere quindi un processo evolutivo naturale. Essere riferimento unico e certo.

Questo attualmente non accade ma non è mio interesse sapere il perché, mi interessa provare a capire come si potrebbe fare diversamente e più efficacemente.

Quando accadono queste tragedie non si possono ridurre gli aspetti comunicativi ad un ruolo irrilevante sottovalutando così un doppio problema. L’organizzazione dell’informazione a monte degli eventi per evitare danni maggiori (ad esempio nelle alluvioni) e l’organizzazione durante e dopo gli eventi per la gestione dell’informazione attendibile e degli aiuti.

Comunicare bene significa evitare danni e disorganizzazione. Significa rassicurare. Significa dare anche il giusto risalto al lavoro oscuro (e quasi sempre eccellente) della Protezione Civile.

Ho scritto alcune considerazioni che vogliono essere spunti di discussione per trovare forse una strada condivisa che sensibilizzi le autorità competenti nell’adeguarsi a un mondo che dal punto di vista comunicativo li ha lasciati indietro. Considerazioni nate dal confronto e l’osservazione continua delle situazioni di emergenza, dalle tante chiacchierate con Luca Zanelli, Giovanni Arata, con l’esperienza del Comune di Trieste, con i lavori di studio eccellenti di Francesca Comunello e Lorenza Parisi, con l’esperienza di AllertameteoSAR, con gli spunti sempre illuminanti di Giovanni Boccia Artieri.

Indicazioni prima delle situazione di emergenza:

• Creare un social media team di protezione civile che gestisca gli account e funga da tramite tra protezione civile sul territorio e cittadinanza;

• Creare liste di volontari digitali pronti ad intervenire in maniera autorevole e capace in loco;

• Codificare gli hashtag di conversazione delle emergenze e georeferenziarli.

Le difficoltà nella veicolazione delle informazioni, strette da una parte dalla giusta prudenza per eventi di questo genere e dall’altra dalle rigide procedure di protezione civile pone come urgente la revisione delle procedure di informazione per gli allerta meteo e per l’informazione post evento.

Innanzitutto la revisione della presenza on line:

• un sito internet più snello dove in home devono comparire in enorme evidenza le news di aggiornamento, poi le procedure, faq e consigli per la cittadinanza e per ultimo, in spazi risibili, le comunicazioni istituzionali;

- una pagina facebook che veicoli gli allerta e le informazioni di servizio;

- un account twitter che funga da canale di prima informazione in live twitting;

- un BOT Telegram che dia informazioni di emergenza via chat testuale;

- una mappa come aggregatore di contenuti e segnalazione di ermergenze e richieste di aiuto. (come SARDSOS integrato dal livetwitting);

- un sistema di allerta via SMS;

- un canale radio FM di emergenza.

La formazione di un social media team d’emergenza coordinato dalla protezione civile è poi una soluzione intelligente: come la protezione civile attiva le squadre di emergenza per aiutare dove è necessario sarebbe auspicabile la creazione di un social media team diffuso che funga da hub informativo autorevole e collettore di informazioni verificate durante le emergenze.

La formazione costante degli addetti di comunicazione degli enti locali è altresì importante. Soprattutto i comuni devono essere in grado di informare tempestivamente la cittadinanza secondo le direttive impartite dalla Regione e quindi saper usare adeguatamente i canali di informazione (sempre che li abbiano attivati). Utile anche fare esercitazioni periodiche per “allenare” i cittadini ad usare e capire come sfruttare le nuove tecnologie per informarsi.

La creazione di un protocollo in cui si indicano con precisione le fonti e come anche condividere i messaggi porterebbe a una copertura più capillare del territorio.

Attenzione particolare agli anelli deboli: anziani, bambini ma anche chi non parla italiano: inserire nel social media team dei punti di riferimento per queste categorie per poter informare tutti.

Indicazioni durante le situazioni di emergenza.

- Comunicare con chiarezza l’account e il sito dal quale seguire gli sviluppi (ProtezioneCivile) e gli hashtag (HT) per aggregare i contenuti;

- Utilizzare gli HT dedicati solo per le informazioni di servizio e non per le polemiche;

- Condividere contenuti di fonti dirette o di contatti di assoluta autorevolezza. Veicolare notizie false o imprecise può provocare ritardi nei soccorsi e mettere le persone in situazioni di pericolo;

- Condividere contenuti citando sempre la fonte, il luogo e gli HT dedicati;

- se si è sul luogo dell’emergenza geo referenziare i post per poter individuare con certezza elementi utili ai soccorsi e condividere la propria connessione wifi o 3g;

- non frammentare l’informazione ma condividere i contenuti originali aggiungendo commenti solo se utili a migliorare l’informazione;

- Usare la propria rete di relazioni per avere news di prima mano e condividerle se utili;

- usare il safety check di facebook e non rassicurare con mille messaggi inutili i vostri contatti che state bene;

- non aderire/condividere a raccolte di materiali e fondi se non espressamente indicati da soggetti accreditati e autorevoli;

In sostanza creare una parallela e simile Protezione Civile Digitale (cit. Giovanni Boccia Artieri) per gestire quei processi comunicativi prima, durante e dopo le emergenze e per far emergere l’attività della Protezione Civile evitando così sovrapposizioni pericolose con i volontari estemporanei e anzi coordinandoli in maniera organizzata e proficua.

Credo siano maturi i tempi per parlarne, senza polemiche o strumentalizzazioni.

Emergenza social- Consigli per le istituzioni che usano i social media durante le crisi

Documento preparatorio del report Emergenza social. Scritto di Arata G., Zanelli, L.

Introduzione

I social media sono una componente ormai consolidata delle abitudini- e delle diete- informative di individui e organizzazioni. Le persone li impiegano a supporto della propria azione sociale in qualsiasi situazione della vita, dalla conversazione quotidiana, alla condivisione di informazioni testuali e visuali, fino all’organizzazione delle attività amicali, affettive, organizzative. Ed un discorso per certi versi analogo può essere fatto per le strutture associate, che riverberano online una porzione sempre maggiore delle loro attività specifiche, siano esse di natura squisitamente commerciale, promozionale o informativa.

Ma c’è di più: l’accresciuta capacità dei singoli di creare, distribuire e ricercare informazioni diventa essa stessa un fattore per le istituzioni, che vedono il proprio ruolo, le prerogative e le stesse modalità operative messe in discussione dal protagonismo digitale delle persone.

Lo scenario appena tratteggiato, valido di fatto in tutti i contesti organizzativi e sociali, riguarda anche la sfera della comunicazione d’emergenza. E lo interpella con tanto maggior vigore in virtù della natura tendenzialmente gerarchica e normata delle strutture, della divisione del lavoro e delle procedure che alla comunicazione d’emergenza presiedono.

Il presente documento ambisce ad offrire strumenti conoscitivi, esempi e indicazioni operative utili per le istituzioni che intendano affrontare in modo attivo e consapevole lo scenario testé descritto. Partendo dalla considerazione dell’ineluttabilità dell’attivismo informativo dei cittadini durante le crisi- e dalla potenziale utilità di parte di esso per lo svolgimento della missione istituzionale- il testo ricerca allora risposte teorico- pratiche alla domanda: come possono le istituzioni preposte alla comunicazione d’emergenza dialogare con i volontari digitali, organizzarli e piegare le loro azioni al migliore svolgimento della propria missione istituzionale? La struttura del testo riflette tale ambizione. Dopo una prima sezione dedicata alle definizioni ed alla descrizione puntuale dello scenario, la seconda offre un panorama il più possibile accurato intorno allo stato dell’arte dell’impiego dei social media da parte delle istituzioni preposte- ed accanto ad essi da parte dei volontari digitali- nelle situazioni di crisi, sulle diverse piattaforme. La terza e ultima sezione offre un set di indicazioni più prescrittive, quasi un vademecum, pensato per accompagnare le strutture nella gestione delle fasi pre, durante e post- crisi. Chiude il testo una bibliografia e sitografia dedicata.

Definizioni e contesto

I disastri sono definibili come situazioni in cui il tessuto sociale si disgrega diventando più o meno disfunzionale, con la conseguente ingenerazione di caos nella persone e nella comunità locale coinvolta [Britton, 1988; Fritz, 1961]. Ed è proprio in virtù di tale sfaldamento che le attività di informazione e comunicazione, già socialmente rilevanti in tempo di pace, divengono ancor più strategiche. Tanto per i singoli individui, i quali si rivolgono a media sociali e di massa per capire di più dell’accaduto, per avere/dare informazioni ai propri cari, per trovare rassicurazione emotiva. E così per le istituzioni, chiamate a offrire informazioni, soluzioni, rassicurazioni, coordinamento ed in generale a ridurre l’incertezza e l’ansia ingenerate dalla situazione critica. Il tutto mentre il dipanarsi del disastro rende spesso sommamente difficile lo svolgimento stesso delle attività di informazione.

A fronte di tale cornice, valida grossomodo per tutte le situazioni di emergenza, l’affermazione dei media digitali porta un elemento qualitativamente nuovo e pregno di conseguenze, che può essere definita come volontariato digitale. Come argomentato da Benkler [2007], infatti, l’affermarsi di internet va di pari passo con una rinnovata possibilità per gli individui/cittadini di esprimere, distribuire e far conoscere il proprio pensiero, tale possibilità va a modificare in modo sostantivo il perimetro delle attività di volontariato praticabili dai cittadini stessi, con conseguenze rilevanti per il ruolo e le operations delle stesse istituzioni. Mentre i volontari tradizionali, più o meno vincolati alla compresenza nel tempo e nello spazio di svolgimento del disastro, ricoprono un ruolo molto circoscritto rispetto all’informazione, alla rendicontazione ed alla progressiva ricostruzione di senso posteriore al disastro, i volontari digitali intervengono direttamente ed in tempo reale rispetto a tutte le dimensioni appena descritte, sovrapponendosi ed in alcuni casi addirittura sostituendo il ruolo di istituzioni non presenti o non altrettanto tempestive. Gli studi mostrano come gli impieghi più innovativi dei social media durante i disastri siano stati congegnati nella più parte dei casi da singoli individui, per poi essere fatti propri dalle istituzioni. In altre parole, durante le crisi i volontari digitali fanno emergere modi innovativi per raccogliere, condividere e far circolare l’informazione e le istituzioni si vedono in un certo senso “costrette” a rincorrere, provando ad ascoltare e incorporare le informazioni di merito e le pratiche informative ingenerate.

E le considerazioni appena svolte portano ad una riformulazione della domanda di ricerca iniziale. Che diventa: come possono le istituzioni sfruttare a proprio vantaggio le caratteristiche dell’ecosistema digitale emergente? Primo: che misure possono adottare per ascoltare, decodificare, filtrare, indirizzare e incorporare i flussi informativi ingenerati dai volontari digitali per espletare in modo efficace la propria funzione istituzionale? Secondo: come possono modificare le proprie linee di azione per distribuire informazione in modo efficace e sostenibile a pubblici iper- connessi e iper- esigenti come quelli contemporanei?

Va da sé che non si tratta di una questione meramente operativa, ma anzi sopra tutto di approccio: se da una parte resta ferma l’esigenza per le istituzioni di dare informazioni ufficiali e certe, dall’altra esse sono chiamate ad adottare un’attitudine dialogica e aperta ne i confronti di flussi informativi provenienti da soggetti terzi. Una parziale perdita di controllo che è necessaria per mantenere una organica capacità di indirizzo. Ed in assenza della quale le persone, semplicemente, andranno a reperire le informazioni altrove [si veda al proposito Hagar, 2013].

Lo stato dell’arte

I social media sono ormai parte integrante della dieta informativa di individui, grandi media e istituzioni durante i disastri. E questo sia nel mondo che nella stessa Italia.

A livello globale il primo evento di rilievo nel corso del quale i social hanno giocato un ruolo attivo è probabilmente costituito dal terremoto ad Haiti nel 2010. fin dai giorni immediatamente successivi al disastro, infatti, molte comunità in giro per il mondo si resero conto che non era necessario trovarsi ad Haiti fisicamente per fornire aiuto. Attraverso gruppi di lavoro costruiti già anni prima, come CrisisCamp e CrisisCommons, singoli individui, organizzazioni non- governative, governi, istituzioni e aziende private unirono i loro sforzi per raccogliere dati e riversarli in mappe dedicate. Queste mappe furono poi affidate al governo haitiano, alle istituzioni preposte alla gestione dell’emergenza ed allo stesso esercito statunitense, anch’esso presente sul posto. Il sistema trovò ulteriore consolidamento attraverso l’impiego di Ushaidi, il sistema di mapping distribuito che consente di integrare flussi social provenienti da fonti eterogenee e di indirizzare operazioni e reportistica a partire da essi.

Durante le alluvioni del 2011 negli stati australiani di Queensland e Victoria, d’altra parte, Facebook si affermò lo strumento primario di diffusione delle informazioni al pubblico. Nelle 24 ore successive agli eventi. il numero di “Mi piace” attribuiti alla pagina della Poilizia del Queensland salì da 17000 a oltre 100000. I media tradizionali, tra di essi la tv e la radio, facevano perno sulla pagina in questione per garantire i propri aggiornamenti.

A livello di adozione da parte delle istituzioni, la prima realtà a fare un uso organico dei social a livello interno e nella comunicazione con il pubblico è stata probabilmente la polizia di Londra, che ha impiegato massivamente i propri canali social, in modo ulteriore e complementare ai media classici, in occasione dei disordini del 2008 e poi del 2011. Un secondo episodio storico è stato il succitato terremoto di Haiti. E poi l’uragano Sandy del 2012, in occasione del quale le istituzioni preposte sulla costa Est degli Stati Uniti hanno iniziato a usare i social come spazio di dialogo primario con il pubblico. O ancora gli attacchi terroristici a Nairobi del 2013, quelli a Boston del 2014 e poi a Parigi del 2015.

Con riferimento all’Italia, il primo impiego su larga scala dei social media per l’informazione e il support post- disastro è probabilmente dato dall’alluvione in Liguria e basso Piemonte dell’autunno 2011, in occasione della quale un circuito di volontari digitali e operatori dell’informazione strutturati collaborò attivamente e intensamente per far circolare informazioni di servizio. Un secondo caso di scuola è dato dai terremoti che colpirono l’Emilia tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2012, ed in corrispondenza dei quali vi fu per la prima volta un più corposo ed attivo intervento nella copertura e ricostruzione informativa post- disastro da parte di istituzioni pubbliche, per lo più territoriali [comuni, province] o turistiche. Altri momenti di assoluto rilievo sono stati successivamente le alluvioni in Toscana [2012] ed in Sardegna [2013].

Consigli per la gestione della crisi

Veniamo ora alla parte di consigli e prescrizioni per le istituzioni che intendano interpretare attivamente il proprio ruolo all’interno dell’ecosistema digitale emergente. Le azioni suggerite vi sono suddivise in tre sotto-sezioni, analiticamente e operativamente distinte ma tra loro fortemente interrelate. Partiamo.

Prima del disastro

Le attività pre- disastro sono fondamentali e ineludibili per garantire un’adeguata copertura nelle fasi più critiche dei fenomeni. A mo’ di semplice elenco esse possono essere così sintetizzate:

- Progettare e codificare una strategia di fondo e linee guida operative per la gestione della comunicazione durante le situazioni critiche, prestando particolare cura alla definizione degli attori deputati a esprimersi per conto dell’istituzione, nonché alla definizione di quali messaggi veicolare su quali piattaforme [c.d. divisione del lavoro social];

- Coinvolgere nella progettazione i decisori e i tecnici apicali dell’istituzione, oltre naturalmente agli altri uffici dell’istituzione, così da tenerli “a bordo” e guadagnarne, per il possibile, il supporto rispetto al dispiegamento delle attività durante i disastri;

- Identificare e codificare, nella misura del possibile, termini e parole chiave [i c.d. #hashtag] per la gestione dei singoli problemi e situazioni problematiche, diffondendo la conoscenza alla comunità locale ed agli altri operatori professionali;

- Partecipare attivamente e pariteticamente alle conversazioni online, favorendo così la costruzione di una community intorno all’istituzione e favorendo il posizionamento dell’istituzione stessa come nodo credibile e rilevante dell’ecosistema digitale locale;

- analizzare e misurare i comportamenti online di altre istituzioni e volontari digitali in occasione di disastri remoti nello spazio e nel tempo, ove possibile attraverso l’adozione e/o lo sviluppo di cruscotti di monitoraggio ad hoc.

Durante il disastro

- Pubblicare informazioni e dati verificati con continuità e partendo, ove possibile, tempestivamente fin dallo scaturire dei fenomeni calamitosi;

- identificare, contattare e coinvolgere i volontari digitali più rilevanti in termini di: conoscenza specifica, rilevanza e reach online, utilità;

- Filtrare, verificare e ove utile ed opportuno rilanciare le informazioni provenienti da altri hub della rete online;

- Adottare, moderare e ove possibile indirizzare lo sviluppo dei principali #hashtag impiegati dai volontari digitali nello svolgimento delle loro attività;

- Armonizzare l’attività social con le altre attività digitali e non dell’istituzione. In particolare, curare e aggiornare una sezione [se possibile ad hoc] del sito istituzionale dell’ente. E distribuire i key facts distribuiti sui social anche con sistemi tipo SMS a tappeto, in grado di coprire per intero le celle interessate dalla situaizone di crisi;

- analizzare e misurare i comportamenti online di altre istituzioni e volontari digitali durante lo svolgimento dei fenomeni, ove possibile attraverso l’adozione e/o lo sviluppo di cruscotti di monitoraggio ad hoc.

Post- disastro

- Dar conto del processo di ricostruzione- materiale, informativa, economica- anche attraverso i media sociali, continuando a dar conto dell’istutuzione.

- promuovere periodicamente esercitazioni e prove simulate di gestione delle situazioni di disastro social, ove utile impiegando account “gemelli” di quelli noti al pubblico, così da evitare cortocircuiti informativi nei bacini di attenzione principali;

Biblio e sitografia

- AAVV, HEROIC: Hazards, Emergency Response and Online Informal Communication, Progetto di Ricerca. Informazioni online presso:http://heroicproject.org

- Gov.co.uk, Using Social media in Emergencies: Smart Practices, 2012 Disponibile online presso:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/85946/Using-social-media-in-emergencies-smart-tips.pdf

- American Red Cross,(2010). The case for integrating crisis response with social media. Disponibile sul sito:http://www.scribd.com/doc/35737608/White‐Paper‐The‐Case‐for‐Integrating‐Crisis‐Response‐With‐Social‐Media

- Arata, G. #FacebookPA 2013, disponibile online presso:

- http://www.slideshare.net/nessuno2001/facebookpa-2013

- Arata G. Consigli per un uso sostenibile dei social media nella PA locale: Disponibile presso:https://medium.com/socialpa-magazine/consigli-per-un-uso-sostenibile-dei-social-media-nella-pa-282dbcd8f5e9#.p4xjkgf5v

- Arata, G. Coltivare i social come un orto. Per un uso sostenibile dei social media nella PA locale. Disponibile presso:http://www.slideshare.net/nessuno2001/coltivare-i-social-come-un-orto-per-un-uso-sostenibile-dei-social-media

- Beneito- Montagut, R.; Anson S.; Shaw, D.; Brewster, C. Governmental social media use for emergency communication. 2013, In Proceedings of the 10th International ISCRAM conference

- Boccia Artieri, G., Giglietto , F. , Rossi, L. (2012). #terremoto! l’uso di Twitter durante il terremoto tra testimonianza, propagazion e ecommento Disponibile sul sito http://snsitalia.wordpress.com/2012/05/24/terremoto‐luso‐di‐twitter‐durante‐il‐terremoto‐tra‐testimonianza‐propagazione‐e‐commento/

- Brown, Gerald, Pinterest the next big thing for emergency communicators?, disponibile online:http://www.emergencymgmt.com/emergency-blogs/crisis-comm/Pinterest–the-next-big-thing-021612.html?showAddComment=1

- Bruns, A., Burgess, J., Crawford, K., & Shaw, F. (2012). #qldfloods and @QPSMedia: Crisis Communication on Twitter in the 2011 South East Queensland Floods. Brisbane. Research Report. ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation

- Caffo, A. Terremoto in Emilia e social media. Il blogger: ecco cosa abbiamo fatto. Disponibile online presso:http://www.lastampa.it/2012/06/05/tecnologia/terremoto-in-emilia-e-social-media-il-blogger-ecco-cosa-abbiamo-fatto-LAFtfbz4uzTEDpPhM6dElM/pagina.html

- Cianciotta, Stefano, Organizzare e comunicare l’emergenza nella PA, Maggioli Editore, 2014

- Comunello F. [a cura di] Social media e comunicazione d’emergenza, Guerini e associati 2014

- Giglietto, F.; Lovari A. Amministrazioni pubbliche e gestione degli eventi critici attraverso i social media: il caso di #firenzeneve, disponibile presso:https://www.academia.edu/3204610/Amministrazioni_pubbliche_e_gestione_degli_eventi_critici_attraverso_i_social_media_il_caso_di_firenzeneve [2014]

- Lovari, A. Comunicazione di crisi e pratiche digitali di engagement: il caso della mappa condivisa SardSoS. Disponibile online presso:https://www.academia.edu/8518727/COMUNICAZIONE_DI_CRISI_E_PRATICHE_DIGITALI_DI_ENGAGEMENT_IL_CASO_DELLA_MAPPA_CONDIVISA_SARDSOS

- Marasco, M. Il Comune di Firenze e l’allarme neve del 2012, sito web, disponibile online presso:http://www.mattiamarasco.it/2012/01/31/comune-di-firenze-e-lallarme-neve-2012/

- Maron, D.F.. How Social Media is Changing Disaster Response, Scientific American. Disponibile online presso:http://www.scientificamerican.com/article/how-social-media-is-changing-disaster-response/

- Petrei F.; Zanelli, L.; Comunicare l’emergenza. Dalla Garfagnana all’Aquila via Twitter (e ritorno)http://www.lavoroculturale.org/sismografie-22-comunicare-lemergenza/

- Postiglione, Titti, Comunicare le emergenze disponibile su:https://youtu.be/rBt8J71uOiM

- Provincia di Alessandria, Grammatica #Hashtag per la pubblicazione sui profili Social della Provincia di Alessandria.http://www.provincia.alessandria.gov.it/protezionecivile/index.php/socialteam/290-profili-social

- Shklovski, I., Burke, M., Kiesler, S., & Kraut, R. (2010). Technology Adoption and Use in the Aftermath of Hurricane Katrina in New Orleans. American Behavioral Scientist , 53 (8), 1228- 1246.

- Simon, T.; Goldberg, A.; Bruria, A. Socializing in Emergencies- A review of the use of social media in emergency situations, International Journal of Information Management 35 [2015]

- Sturloni, G. Le mele di Chernobyl sono buone. Mezzo secolo di rischio tecnologico, Sironi Editore, 2006.

- Wendling, C. Radisch, J.; Jakobson, S., The Use of Social Media in risk and crisis communication [2013] OECD Working Papers on Public Governance . Disponibile online presso: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-use-of-social-media-in-risk-and-crisis-communication_5k3v01fskp9s-en;jsessionid=1dsidtgirc54l.x-oecd-live-02

- White, C. (2011). Social Media, Crisis Communication and Emergency Management: Leveraging Web 2.0 Technologies. CRC Press

- Zanelli, L. L’uso di Facebook per comunicare l’emergenza: le PA locali. Disponibile presso: http://www.slideshare.net/zanelliluca/facebook-in-emergenzalucazanelli?qid=87f17e60-5ae3-4d92-816d-1e476ef50667&v=qf1&b=&from_search=7

- Zanelli, L. Comunicare il terremoto, disponibile su:https://www.youtube.com/watch?v=IfagEh6-Ugw

- Zanelli, L. Per una grammatica hashtag condivisa, disponibile presso:https://medium.com/@capitanachab/per-una-grammatica-hashtag-condivisa-61edb06e6784#.nh415y3xi

- Zanelli, L. Comunicare l’emergenza,https://storify.com/CapitanAchab/comunicare-l-emergenza

- @Insopportabile, Allerta meteo: forse si potrebbe fare così ma parliamone, accidenti. Disponibile online presso:

https://insopportabile.wordpress.com/2015/09/29/allerta-meteo-forse-si-potrebbe-fare-cosi-ma-parliamone-accidenti/ - http://blog.hootsuite.com/social-media-disaster-response/

- http://newsroom.fb.com/news/2014/10/introducing-safety-check/

- https://blog.twitter.com/2013/twitter-alerts-critical-information-when-you-need-it-most

- http://www.adweek.com/socialtimes/social-media-impact-natural-disasters/497910

- https://storify.com/mattiamarasco/comune-di-firenze-e-l-emergenza-neve