Luca Poma è giornalista e consulente esperto in management della reputazione, che sostanzia attraverso progetti di Responsabilità Sociale d’Impresa, Comunicazione di Crisi e strategie di Comunicazione Digitale e non convenzionale. Docente in strategie di comunicazione al Master di 1° livello in Sistemi Sanitari dell’Università “Bicocca” di Milano, e al Master in Digital Media de “Il Sole 24 Ore” di Roma, ha partecipato a numerosi convegni e seminari in qualità di relatore. Autore di libri, articoli e saggi, il suo blog è “Creatori di Futuro”. Nella XVI Legislatura ha ricoperto il ruolo di Consigliere del Ministro degli Affari Esteri e successivamente è stato membro del team per le policy di comunicazione strategica del Ministero della Difesa. Ha preso parte a progetti in 23 Paesi del mondo ed è attivo nel volontariato, dove si occupa principalmente della difesa dei diritti dell’infanzia. E’ consigliere per la comunicazione di diverse aziende, e tra queste spicca Guna, azienda farmaceutica leader in Italia nel comparto delle medicine di origine biologico-naturale.

IN RIFERIMENTO ALLA SUA ESPERIENZA PERSONALE, COME E’ NATA LA PASSIONE PER LA CSR E CHE PERCORSO HA SEGUITO PER RICOPRIRE TALE RUOLO? SECONDO LEI C’E’ UN PERCORSO PER DIVENTARE CSR MANAGER?

Non c’è in Italia – da quanto mi risulta – un intero percorso didattico standard predefinito, pur essendoci diversi Master e alcuni che affrontano l’argomento, come ad esempio in Bocconi il MaGER, Master in Green Management, Energy and Corporate Social Responsibility e il NP & COOP, Master in Management delle Imprese Sociali, Non Profit e Cooperative;

a Roma Tor Vergata il corso di laurea triennale in Rendicontazione sociale; a Roma Tre il MEA, Management dell’Energia e dell’Ambiente; alla LUMSA il Corso di laurea triennale in Management e responsabilità sociale d’impresa; a Pavia, il Corso di laurea su Bilancio di sostenibilità e sistemi di gestione integrata; a Bologna il MUEC, Master di I livello in Economia della Cooperazione; a Venezia il Master Management della Sostenibilità e del Carbon Footprint; ma anche

- all’Università Cattolica – il corso Professione CSR organizzato dal CSR Manager Network, destinato tendenzialmente ai professionisti già impegnati nella gestione nel settore della sostenibilità. Poi ci sono iniziative formative realizzate ad esempio dalle varie associazioni di categoria, come la FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche e Istituzionali. Molto spesso, tuttavia, i CSR Manager arrivano dal mondo della comunicazione o delle relazioni pubbliche, e non sono formati specificatamente su questo tema, con la conseguenza che l’expertise deriva più che altro dall’applicazione e declinazione empirica, pratica, di una sensibilità professionale pre-esistente. Personalmente, provengo appunto dal mondo delle relazioni pubbliche, in particolare mi occupo di Reputation management, ho iniziato a lavorare nel settore a inizi anni ’90, ma sono molti anni che mi occupo anche di CSR: è inevitabile che – quando si lavora sulla gestione della reputazione di organizzazioni, siano esse pubbliche o private – si affronti anche il tema della CSR. Questa tematica ha anche incrociato una mia personale sensibilità sul tema della sostenibilità, e di conseguenza è stato anche un piacere e una passione che ho coltivato come frutto di uno stimolo personale, aggiornandomi poi costantemente, in un processo di formazione continua – specie on-line – che non deve venire mai meno.

ALL’INTERNO DI GUNA QUALI SONO LE MANSIONI PRINCIPALI CHE SVOLGE COME CSR MANAGER?

Guna è uno dei Clienti che seguo come libero professionista, e – ci tengo a precisarlo – uno di quelli ai quali tengo di più, in virtù della capacità di “osare” di quell’azienda e di intraprendere percorsi innovativi. Mi occupo di tutta la comunicazione, ad esclusione ovviamente di ciò che riguarda il marketing e il prodotto, che sono seguiti dall’Ufficio marketing, e mi occupo quindi anche del coordinamento di tutti i progetti di CSR.

LEI COLLABORA CON GUNA DA ANNI E L’AZIENDA E’ STATA UNA DELLE PRIME IMPRESE AD ADOTTARE UNA RENDICONTAZIONE CONDIVISA, IL PROGETTO “WEBCAM”. IN COSA CONSISTE, E A QUALI STAKEHOLDERS SI VUOLE RIFERIRE?

Nel 2008 siamo partiti con quello che si è rivelato essere un progetto in continua evoluzione. Ci siamo posti l’interrogativo su quali fossero gli stakeholders: applicando la logica aristotelica, o si è stakeholder o non lo si è. Si o no, non ci sono alternative. Invece, con l’applicazione della logica fuzzy a insiemi sfumati, questo non è vero: vengono introdotti confini più sfumati sulla definizione di stakeholders, che ora ammette delle “gradazioni”. Grazie a un modello matematico, dimostriamo che “sono tutti stakeholder”, in misura maggiore o minore: ciò che varia è solo il grado di “influenza” dall’azienda verso i suoi pubblici e viceversa. Se traduciamo questa visione teorica in prassi, vediamo come tutti gli impulsi che immaginiamo esistere in un’ipotetica rete neurale che collega i pubblici e l’azienda, possono generare un “cambiamento”, pur con gradazioni d’impatto differenti: scopriamo come gli effetti delle azioni promosse dall’azienda, laddove sono tese a modificare il sistema che la circonda, vanno molto più in la di ciò che noi immaginiamo, ed esiste in un effetto che coinvolge anche “gli stakeholder dei nostri stakeholder”. Ad esempio nel caso dei nostri fornitori quando gli chiediamo di adottare comportamenti più sostenibili verso di noi, generiamo molte volte un cambiamento che coinvolge tutti gli stakeholders del fornitore stesso. Partendo da questo, siamo andati ad elaborare una mappa, attraverso appunto un modello matematico, con una serie di checklist somministrate a focus-group presso ogni stakeholder, che ci permette di misurare la “gradazione” delle interazioni tra l’azienda e tutti i propri pubblici, e che si sviluppa su un asse cartesiano che si divide in quattro quadranti dove l’azienda non si colloca più “al centro”, ma è una “texture” di fondo: questo ha un significato pratico, oltre che filosofico, perché evidenzia la assoluta “coincidenza di interessi” tra l’azienda e i suoi stakeholders, che non è una cosa separata dai suoi pubblici, ma i pubblici “coincidono” con l’azienda, si appoggiano sullo stesso spazio dell’azienda, per il semplice fatto che dove i pubblici vincono, vince anche l’azienda, e dove l’azienda vince, vincono anche gli stakeholder. C’è una totale coincidenza di obiettivi. La mappa ci permette anche di evidenziare immediatamente, graficamente, le aree di crisi potenziale per l’azienda: molte volte, esse sono costituite da quegli stakeholder che hanno un’influenza sull’azienda e che l’azienda invece ignora.

COME E’ PROSEGUITO IL PROGETTO NEGLI ANNI SUCCESSIVI?

Con la creazione e la messa a regime di questa mappa, il problema è divenuto un altro. Come avremmo rendicontato questo rapporto così costante ed intenso? Un report di rendicontazione di fine anno, come quello adottato da molte aziende in tutto il mondo, ci pareva assai limitativo… Avevamo bisogno di andare oltre e di convolgere maggiormente i nostri pubblici anche nella creazione stessa del Report. E qui entra in gioco una parola che è alla base di chi fa CSR: autenticità. Il report doveva crescere non più unilateralmente, come un “prodotto” dell’azienda, ma come frutto di un lavoro collettivo e collaborativo tra l’azienda e suoi pubblici. Questo offriva un elemento di controllo, evidentemente, sempre in termini di autenticità, perché l’azienda non poteva più “raccontare quello che voleva” perchè il lavoro era a 4, 8, 16, 24 mani. Le tipologie di stakeholders a cui facciamo riferimento per questo lavoro collaborativo stanno aumentando. Ad esempio, in Guna, le Onlus compilano on-line la parte di bilancio integrato che riguarda il loro specifico progetto, e non solo, dall’anno scorso l’erogazione dei contributi alle Onlus è appunto vincolata – dal punto di vista amministrativo – al fatto che la Onlus abbia aggiornato la sua parte di bilancio integrato. Questo modello ci permette di avere una fotografia realistica dell’azienda, dove i dati sono la risultanza della visione dell’azienda che hanno gli stakeholders. Questo lavoro è stato messo online e viene aggiornato settimanalmente, in alcune parti, e mensilmente, in altre. Il Social Hub di Guna è un bilancio in divenire, un focale punto di incontro, di raccolta informazioni per l’utente che ha a disposizione tutti i dati numerici di interesse: impatto ambientale, quantità di personale assunto, licenziato, portatori di handicap al lavoro in azienda, progetti risolti positivamente, quelli che si sono incagliati, eccetera. Il Social Hub – online all’indirizzo www.socialhub.guna.it – è anche uno strumento di controllo e serve anche per rilevare le criticità che Guna incontra sulla sua strada. Ci si mette di più a nudo, ma in un’ottica di responsabilizzazione dei dipendenti, del team di progetto, di tutta l’azienda. Chi ne beneficia non è solo l’utente ma anche la reputazione aziendale. L’azienda diventa una casa di vetro, e soprattutto – che è la cosa tecnicamente più importante – la rendicontazione sociale non è più un “prodotto”, ma un “processo”. Tutte le aziende conoscono bene il valore della trasparenza per la reputazione, ma essere trasparenti non può essere un’affermazione autoreferenziale dell’azienda: “buongiorno, siamo trasparenti perché lo diciamo noi”. Può essere solo un risultato, e sono gli utenti e i Clienti che devono affermarlo

QUINDI GUNA NON HA MAI VISTO LA CSR, LA RENDICONTAZIONE SOCIALE, COME UNO STRUMENTO DI MARKETING MA COME UN PROGETTO NEL DNA DELL’AZIENDA?

In realtà, intrensicamente è anche un progetto di marketing. Mi spiego meglio: non dobbiamo essere ipocriti, le aziende sono società per azioni che hanno nel proprio statuto la finalità di fare utili. Quindi vorrei bilanciare quanto detto prima analizzando un altro aspetto della CSR. Lo dico provocatoriamente: la CSR esiste anche per fare soldi. Sicuramente l’aspetto di carattere etico ha un carattere preponderante nei progetti di CSR, perchè ricerchiamo un impatto positivo sull’ambiente che ci circonda, ma la finalità ultima di una azienda resta comunque quella di fare utili. Non è una “fondazione sociale” che deve fare del bene, l’azienda deve fare utili anche perché con una corretta ridistribuzione degli utili, che includa anche preoccupazioni di carattere sociale, l’azienda può migliorare concretamente se stessa e ciò che la circonda, penso ad esempio, banalmente, all’impatto positivo di un aumento salariale sulle famiglie dei dipendenti, o all’effetto di maggior investimenti dell’azienda sulla catena dei fornitori, o sulla ricerca, e quindi – a cascata – dell’effetto positivo sugli azionisti e sui dipendenti dei fornitori e sulla società in generale. La cosa interessante, dimostrata anche da studi scientifici che hanno avuto risultati concreti, è proprio questa: la CSR aiuta a fare utili. Quando la responsabilità sociale d’impresa è inserita tra le preoccupazioni strategiche dell’azienda e non è più solo ed esclusivamente uno strumento per farsi buona pubblicità, si scopre incidentalmente che gli utili aumentano, e l’azienda ad esempio diventa più performante anche in Borsa, come dimostra uno studio autorevole della Harward Business School, che documenta su un lungo periodo di analisi, durato ben 18 anni, un 25% di over-performance per le aziende che fanno CSR. E’ necessario gestire il proprio ruolo, perché le interazioni con l’ambiente esistono che all’azienda o all’imprenditore piaccia o no: per fare una metafora, non è che se mi tappo il naso gli odori intorno a me non esistono più… Di conseguenza si tratta solo di decidere se queste interazioni le vogliamo lasciare a se stesse, o le vogliamo governare. Se le vogliamo governare, le possiamo governare in maniera efficace facendo in modo che questo disegno complessivo generale di gestione delle interazioni tra l’azienda e il suo ambiente diventi anche profittevole dal punto di vista economico, orientando i comportamenti di acquisto e permettendoci di fare più utili, e quindi – in un circolo virtuoso – di affermare la leadership dell’azienda sul mercato.

GUNA E’ STATA UNA DELLE PRIME IMPRESE ITALIANE AD INSERIRE L’AREA “COSA NON SIAMO RIUSCITI A FARE E PERCHE’” NEL PROPRIO BILANCIO. QUEST’AREA INCIDE ANCHE SUL PROFITTO DI GUNA?

Ho sempre trovato e continuo a trovare assolutamente ipocrita l’atteggiamento delle aziende che non includono nelle proprie rendicontazioni gli obiettivi falliti e ciò che non sono riuscite a fare. Come cittadino lo trovo vergognoso, offensivo: mi racconti tutto ciò che fai di bene e non mi racconti quello che non fai di male o quello che non stai riuscendo a fare, o gli errori che commetti? Se non impariamo e non metabolizziamo il fatto che un rapporto di fiducia è la cosa più importante per orientare i comportamenti di acquisto, non abbiamo capito nulla del management della reputazione. È assolutamente provato scientificamente che oggi la reputazione è l’asset intangibile più importante in assoluto dell’azienda, il Reputation Institute parla addirittura – per la reputazione – di percentuali a due cifre rispetto al valore di borsa dell’azienda stessa. A questo punto, posto che la reputazione è importante, la reputazione su cosa si basa se non su un rapporto di fiducia? Come posso costruire un rapporto di fiducia se continuo ad alterare i fatti raccontandoli solo in parte, o a nascondere la verità? Noi dobbiamo partire dall’analisi delle relazioni umane. Non posso chiudere mio figlio in una campana di vetro e nascondergli il fatto che al mondo esiste anche la povertà, esiste anche il terrorismo, esiste la pedofilia, esistono dei rischi: non gli starei dando degli strumenti per crescere. La stessa cosa vale per l’azienda. Che tipo di rapporto di fiducia posso avere con un utente finale se lo “anestetizzo” raccontandogli solamente una faccia della verità? Un rapporto di fiducia orienta i comportamenti di acquisto e quindi fa crescere il valore per gli azionisti. Quindi arrivo a dire che tutti i CSRmanager che non inseriscono all’interno del propri strumenti di rendicontazione – quali che siano – gli obiettivi mancati, le cose che non funzionano, le sacche di inefficienza e le aree di criticità, sono dei manager che non stanno facendo l’interesse dei propri azionisti, e i loro azionisti dovrebbero riflettere su questo.

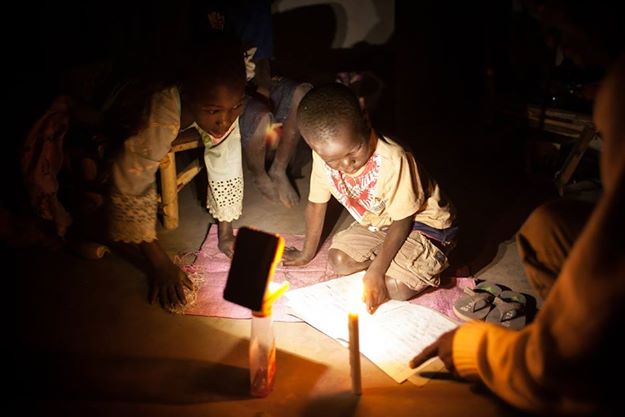

GUNA STA SEGUENDO TANTISSIMI PROGETTI E ASSOCIAZIONI, CI PUO’ FARE QUALCHE ESEMPIO?

Ci sono all’attivo una trentina di progetti sociali, i più diversi, anche sulla base della sensibilità del Board che decide dove destinare i fondi e sulla base soprattutto di un bando trasparente, e in questo caso posso usare questa parola con criterio, perché è pubblicato sul web! Le Onlus devono adeguarsi per poter presentare un progetto in maniere che sia inequivoco perchè certe cose vengono finanziate ed altre no. Adesso stiamo, anno dopo anno, restringendo le parole chiave alle quali i progetti devono adeguarsi riorientando la CSR, nel suo senso filantropico del termine, verso la parola chiave fondamentale in Guna, che è “Benessere”. Guna nasce 33 anni fa con l’ambizione di creare benessere, perché è una azienda farmaceutica un po’ particolare: la maggior parte dei farmaci che vende servono per la “prevenzione” delle malattie, quindi Guna vince quando la gente non si ammala, e questo è esattamente l’opposto di una normale casa farmaceutica che vende prodotti sintomatici che agiscono sui sintomi di una malattia solo quando essa è conclamata, e quindi “vincono” quando ci sono tanti malati. Guna invece vince quando ci sono pochi malati. Allora, partendo da questo “motore” che genera benessere, in questi mesi stiamo lavorando per riorientare tutto l’aspetto designato alla comunicazione della nostra rendicontazione, e poi anche dal punto di vista del sostegno dei progetti, alla parola Benessere. E quindi capire quanto benessere si genera, in quali aree Guna genera più benessere. Quello del Social Hub è un progetto sempre in divenire, e un suo nuovo aggiornamento prevederà una home page che indica “percorsi di benessere” generati dall’azienda: quanto benessere creiamo per i nostri dipendenti, con i nostri fornitori, in alleanza con loro, quanto benessere viene creato sui pazienti finali, l’importanza del medico e del farmacista, che sono i due riferimenti più importanti per Guna nel creare benessere sui pazienti, e via discorrendo, questo sarà un po’ il percorso. Già adesso il Social Hub permette di “personalizzarsi” nei percorsi di lettura: il lettore può scegliere dei percorsi tematici sulla base dei propri interessi, oppure decidere quanto tempo ha a disposizione per conoscere Guna – un’ora, ma anche solo 5 minuti… – e il Report si riorganizza automaticamente per soddisfare le esigenze del lettore. Sovraordinato a tutto ciò, ci deve essere un percorso di conoscienza dell’azienda fondato appunto sul benessere, che è il core-business dell’azienda stessa.

CHE COSA NE PENSA DELLA SUA PROFESSIONE VISTA DA QUI A 3, 5, 10 ANNI. È UN RUOLO CHE E’ DESTINATO A CRESCERE?

Assolutamente si, ce lo confermano anche gli sviluppi dal punto di vista legislativo. Sta entrando in vigore obbligatoriamente anche in Italia la nuova Direttiva Europea che prevede che tutte le aziende al di sopra dei 500 dipendenti abbiamo l’obbligo di una rendicontazione ai propri stakeholders, ed è stata una forzatura – positiva, intendiamoci – che nessuno di noi del settore riteneva possibile. Si pensava che la Commissione europea si orientasse verso una direttiva che rendesse facoltativa, con degli incentivi magari fiscali o di altro genere, la rendicontazione delle aziende, mentre invece l’ha resa addirittura obbligatoria, al di la di ogni aspettativa, e non è escluso che questa soglia dei 500 dipendenti venga in futuro abbassata. Quindi è un settore che offre finalmente un riconoscimento per un percorso di chi come me e altri colleghi ha creduto in tempi non sospetti, anni ed anni fa, al significato vero della parola CSR.

QUALCHE CONSIGLIO AI GIOVANI?

Sicuramente l’ambiente della CSR, che incrocia molti aspetti della reputazione e della comunicazione, è estremamente stimolante. Abbiamo detto che è un settore che crescerà ancora, e dà una particolare soddisfazione la possibilità di far entrare questi concetti nel DNA delle aziende e nelle teste – a volte un po’ solide! – di certi imprenditori e di certi manager che, presi anche dall’affanno delle performance quotidiane, trascurano questi aspetti più di medio periodo, ma non per questo meno importanti. Questo secondo me per un ragazzo, una ragazza, un membro delle nuove generazioni, è un elemento di forte motivazione, di polarizzazione dell’interesse, perché dà soddisfazione obiettivamente scoprire che fare le cose bene, come vanno fatte, nel rispetto dell’ambiente che ci circonda e di tutti i nostri pubblici, in maniera virtuosa, incidentalmente fa guadagnare anche più soldi e fa più contento l’imprenditore. È un gioco in cui fondamentalmente vincono tutti, e, obiettivamente, è un gioco straordinario.

COME RIASSUNTO DI QUANTO DETTO, CI DICE IN DUE PAROLE COSA E’ PER LEI LA CSR?

Gli imprenditori sono sognatori. Sognano un obiettivo a lungo termine, quando creano un’azienda. Poi le difficoltà del quotidiano a volte purtroppo li allontanano da quel sogno iniziale, ma permane la voglia di “lasciare una traccia”. Questa cosa va recuperata. Fare CSR, per me, significa conoscere il progetto di un imprenditore, verificarne le assonanze con la propria personale sensibilità, entrarci dentro quasi fino a farlo proprio, e aiutare l’imprenditore, seduti affianco a lui, giusto un passo indietro a lui, per vincere nel suo progetto. Significa “accarezzare” il DNA stesso dell’azienda facendolo esprimere al massimo attraverso i mezzi di comunicazione più all’avanguardia – e il digitale in questo ha un ruolo fondamentale! – per far arrivare il messaggio dell’azienda a tutti i suoi pubblici, creando così maggior valore per gli azionisti. Fare CSR significa anche e soprattutto comprendere che si può e di deve fare business, ma che quello veramente vincente è un business dal volto umano.