Allons Enfants Des Elections

Mancano 23 giorni alle elezioni presidenziali qui in Francia. Non si parla d’altro.

La campagna elettorale sta entrando in un periodo estremamente caldo, i 10 candidati stanno ormai facendo a gara a chi la spara più grossa, perché qui funziona cosi’, facendo anche impallidire le nostre piccole, provinciali promesse da marinaio dei nostri candidati.

Ma l’aspetto che ci interessa maggiormente di questa campagna é la comunicazione feroce e instancabile che i pretendenti al soglio presidenziale hanno messo in campo.

Dal presidente uscente Sarkozy fino allo sconosciuto Jacques Cheminade tutti stanno giocando su vari tavoli. C’é il salone dell’agricoltura ? Via alla corsa a chi accarezza il maggior numero di mucche toccando, qua e là, anche una mammella sorridendo alle telecamere. C’é il salone del formaggio rancido, molletta sul naso e si corre ad assaggiare il più improbabile dei prodotti della sacra e intoccabile agricoltura francese. Il tutto, ça va sans dire, sorridendo davanti microfoni e macchine fotografiche di folle di giornalisti e sostenitori. Per finire infine, ogni 2 giorni, con l’immancabile rumoroso e festante congresso in qualche sala di provincia di fronte a bandiere e striscioni. Sembra di essere a Detroit a una convention colorata dei partiti americani, e magari siamo solo a Clermont Ferrand. Altra storia. Per non parlare poi dei mercati rionali in cui, per due mesi, é più facile trovare una foto sorridente di François Hollande o Marine Le Pen piuttosto che due limoni e una lattuga. Foto che peraltro hanno invaso ogni angolo del regno di Francia e di Navarra, perché la guerra é dura e nessuno, checché se ne dica, sa ancora come andrà a finire.

Il Presidente uscente Nicolas Sarkozy ha svelato la sua campagna poche settimane fa, suscitando qualche perplessità non soltanto tra le sue fila, ma anche in quelle degli osservatori esterni (come me per esempio).

Il suo slogan « La France Forte » é piuttosto strano, suona male, ha una pronuncia che fa subito pensare a Francoforte, e per i nipotini dei soldati che hanno guerreggiato a Verdun, malgrado l’Unione Europea e le foto di rito con la Cancelliera Merkel, la Germania resta il nemico storico e secolare. D’altronde, dopo qualche tentativo sembra ormai accantonata l’idea di far partecipare la Merkel alla campagna elettorale del presidente Sarkozy , per lo stesso motivo di cui sopra. Un boche* resta un boche*. Lo stesso concetto di « forte » suscita dubbi, soprattutto nel suo elettorato centrista, la « forza » é un concetto delicato nella Francia della V repubblica, troppe resistenze, troppe paure, va usato con parsimonia, a meno di mediare con qualcosa che ne riduca l’effetto.

Tralaltro, e questo é tutto tranne che un dettaglio, nel 1981, il presidente allora uscente Giscard d’Estaing utilizzo’ come slogan proprio la “France Forte”, perdendo contro Mitterrand che sconfisse il Presidente uscente Giscard D’Estaing proponendo un messaggio che é entrato nella storia della comunicazione politica, la famosa « Force Tranquille » ideata dal guru della Comunicazione Jacques Seguela (Uno che in 31 anni ha avuto tutto il tempo per dire cose molto meno intelligenti, fidatevi). Voglio dire, va bene che la scaramanzia é una sciocchezza, ma a tutto c’é un limite.

La stessa foto scelta dai collaboratori di Nicolas 1er per l’immagine di campagna sembra meno convincente di quella del 2002. Sette anni fa il candidato che poi avrebbe vinto le elezioni guardava dritto negli occhi gli elettori, ora invece guarda a destra, probabilmente, mi viene da pensare, per non sentire i sensi di colpa di un quinquennato di cui resteranno pochi cenni sui libri di scuola. Ma ancora più forte é la scelta del fondo che lascia sempre più perplessi, mentre François Mitterrand, sempre nel 1981, aveva messo come sfondo la rassicurante campagna francese, con l’immancabile e tanto caro campanile, Sarko ha scelta il mare, calmo, tranquillo. Forse la voglia di mediare la France Forte con la tranquillità di un orizzonte piatto. Complicato come dittongo visuale. Troppe riflessioni deve fare l’elettore per capire che il presidente uscente si presenta come il capitano di una nave che avanza sicura tra i flutti delle cose della vita. Cosi’ almeno ho capito io.

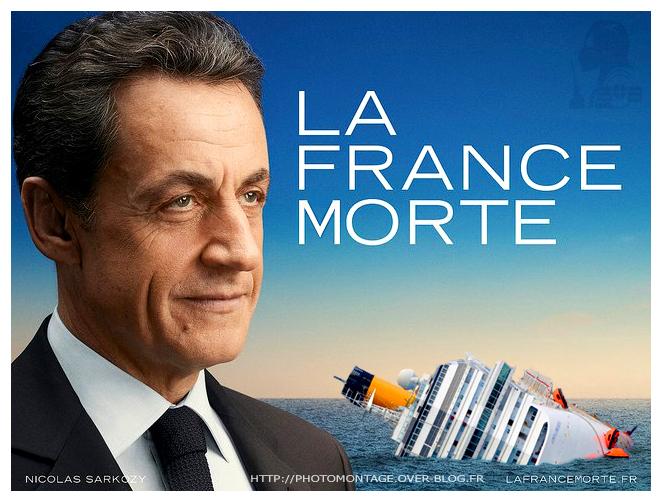

Ma va detto, a onor del vero, che l’attualità non aiuta. Innanzitutto non ha aiutato la specificazione che la foto scelta come sfondo rappresenti il mar Egeo, voglio dire io, personalmente, i mari greci come metafora li lascerei da parte e poi tutti i francesi hanno ancora nella testa e soprattutto negli occhi le immagini del naufragio della Costa Concordia. Ecco, appena uscite i primi poster della campagna del presidente uscente non pochi sono stati gli elettori che hanno visto la Francia come un pachidermico transatlantico adagiato alla deriva del mar mediterraneo. No, decisamente, sembra funzionare poco lo slogan e l’immagine scelta dal marito di Carla Bruni. Anzi non sono pochi i pastiches della campagna che girano sui social networks. Come, ad esempio, l’immagine utilizzata con il logo della Costa Crociere, oppure il maquillage del viso del presidente Sarkozy trasformato in un vampiro con i canini affilati, e la « France Forte » diventa la « France Morte ».

No, non sono il solo a pensare che alcune scelte di comunicazione dell’inquilino uscente dell’Eliseo sono abbastanza discutibili. Per questo, visti i sondaggi per ora piuttosto sfavorevoli, Sarko sta alzando i toni della sua campagna. Ma questo poi, é un altro discorso.

* “Boche” da sempre é la maniera dispregiativa con cui i francesi chiamano i tedeschi.

Leggi il resto: http://www.linkiesta.it/blogs/dire-fare-baciare-lettera-pubblicita-e-comunicazione/allons-enfants-des-elections-1#ixzz1rBkZSYXp