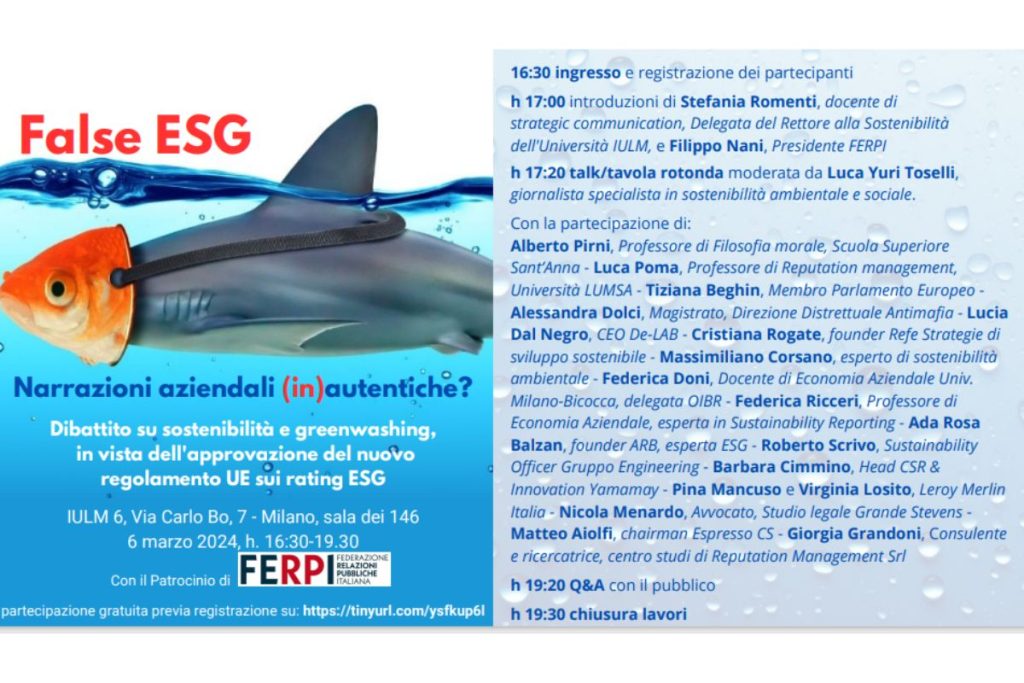

“False ESG”: l’evento patrocinato daFERPI che mette a confronto le crisireputazionali delle aziende e i percorsi disostenibilità volti ad attuare un realecambiamento fondato su trasparenza evalori

L’evento, ospitato dall’Università IULM di Milano, ha visto la partecipazione di protagonisti del campo delle università, della sostenibilità, del management, della filosofia e della comunicazione, per garantire un confronto aperto e costruttivo. In un periodo di costante aumento della rischiesta di informazioni credibili e affidabili sulle imprese, l ‘evento ” False ESG: Narrazioni aziendali (in)autentiche? patrocinato da FERPI e ospitato dall’Università IULM di Milano , si pone al centro di questo dibattito: con l’avvicinarsi dell’adozione del nuovo regolamento UE sui rating ESG e con le nuove indicazioni di Bruxelles sulle etichettature green di prodotti e servizi, la discussione assume contorni ancora più definiti, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide legate al rischio di greenwashing e alla veridicità delle informazioni ESG.

“ La necessità di un confronto aperto e costruttivo su questi temi – ha dichiarato il Luca Poma, Professore di Reputation management e Scienze della Comunicazione, Università LUMSA di Roma e Università della Repubblica di San Marino, – è evidenziata dal deflagrare anche recente di numerose crisi reputazionali, che hanno messo in luce come la sola pubblicazione di bilanci di sostenibilità non sia sufficiente a garantire l’autenticità del rapporto tra le aziende e i cittadini. Quest’evento si propone quindi di esplorare le modalità con cui le organizzazioni possono evitare il rischio di sanzioni, sempre più paragonabili alla fattispecie del ‘falso in bilancio’, a causa di narrazioni aziendali inautentiche e non genuine relative alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance ”.

L’incontro ha visto la partecipazione di protagonisti del campo delle università, della sostenibilità, del management della reputazione e della sua regolamentazione e della filosofia e della comunicazione, al fine di garantire un approccio realmente multidisciplinare a questi argomenti di stringente attualità.

Reputazione, coerenza e autenticità – prosegue Luca Poma – è questo ciò che viene chiesto alle aziende per fidelizzare i clienti. Reputazione non è immagine, le crisi reputazionali distruggono tutti i valori fondati dalle aziende”

Numerosi sono i brand che non comprendono quest’opportunità di differenziazione del proprio prodotto sul mercato e vivono il cambiamento come un appesantimento burocratico. Secondo quanto dichiarato da Tiziana Beghin , membro del Parlamento Europeo, Commissione per il Commercio Internazionale, è necessario armonizzare e rendere ancor più autentica la certificazione di sostenibilità Non bastano più i questionari autocompilati dalle aziende

D’altronde la sostenibilità indica la direzione verso un vero e prorpio sviluppo, un ‘upgrade’ dell’essere umano del terzo millennio. Per le imprese non si tratta di una scelta ma bensì di un obbligo, ovvero unire il proprio successo al tema della sostenibilità partendo dalla formazione della governance. I manager dovranno ragionare attraverso l’integrated thinking e la lungimiranza.

Spesso la sostenibilità viene vista come un principio etico astratto . L’approccio da adottare adesso dev’essere di tipo scientifico, andando a sdoganare un percorso non solo rivolto a temi green, ma anche a temi di natura sociale e culturale – ha spiegato Ada Rosa Balzan , Founder e CEO di ARB S.B.p.A., autrice ed esperta di tematiche ESG – Ancora oggi è difficile capire cosa sia fake o meno, stiamo maturando ma saranno le generazioni future a fornire dati e risposte chiare

Sfortunatamente non sono solo le aziende a remare contro questa nuova realtà, anche le nuove generazioni, soprattutto la GenZ che rappresenta ben il 40% dei consumatori a livello globale , risultano scettiche in merito a qualsiasi dichiarazione ESG fatta dalle aziende.

Questo comporta una costante e sempre maggiore sfiducia dei giovani nei confronti dei brand, e quest’ultimi regiscono disinteressandosi a comunicare progetti e obiettivi sostenibili.

A concludere il tema è stato Matteo Aiolfi , chairman Espresso Communication, dichiarando: ” Comunicare l’ESG è un percorso che deve andare di pari passo con le attività ESG dell’azienda. I consumatori richiedono autenticità e i brand devono rispondere prima di tutto chiedendo scusa per qaunto fatto in passato. Iniziare non significa trasformare il rapporto sulla sostenibilità in un concetto di marketing , è un percorso molto lungo e che richiede umiltà e dedizione

Oltre ai partecipanti già citati, i talk moderati dal giornalista Luca Yuri Toselli hanno visto la partecipazione di: Barbara Cimmino , Head CSR & Innovation Yamamay; Massimiliano Corsano , esperto di sostenibilità ambientale; Lucia Dal Negro , CEO De-LAB Consulting; Federica Doni , Professore di Economia Aziendale all’Università Milano Bicocca, delegata Fondazione OIBR – Organizzazione Italiana Business Reporting; Giorgia Grandoni, consulente e ricercatrice presso il Centro studi della start-up Reputation Management S.r.l.; Pina Mancuso e Virginia Losito, Leroy Merlin Italia; Nicola Menardo, Avvocato penalista, Studio legale Grande Stevens; Alberto Pirni, Professore di Filosofia morale, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; Cristiana Rogate, founder Refe – Strategie di sviluppo sostenibile; Federica Ricceri, Professore di Economia Aziendale IULM, esperta in Sustainability Reporting; Stefania Romenti, docente di Strategic communication.