“False ESG”: narrazioni aziendali (in)autentiche?

Lo scenario competitivo è caratterizzato dalla circolazione sempre più libera di persone, beni e capitali, filiere di fornitura lunghe e frammentate su scala globale, e uno spazio geografico degli scambi e degli investimenti sempre più ampio.

Cresce quindi la domanda di informazioni credibili e affidabili sulle imprese, ma non più limitate solo a prodotti e relativi prezzi, o al profilo generale e organizzativo, ma anche sui rischi di impatti avversi futuri sull’impresa e i suoi stakeholder per un’ampia gamma di aspetti di natura non finanziaria, come governance, diritti umani e condizioni di lavoro, sicurezza, ambiente ed etica di business, tutti fattori potenzialmente “sensibili” dal punto di vista della reputazione delle aziende.

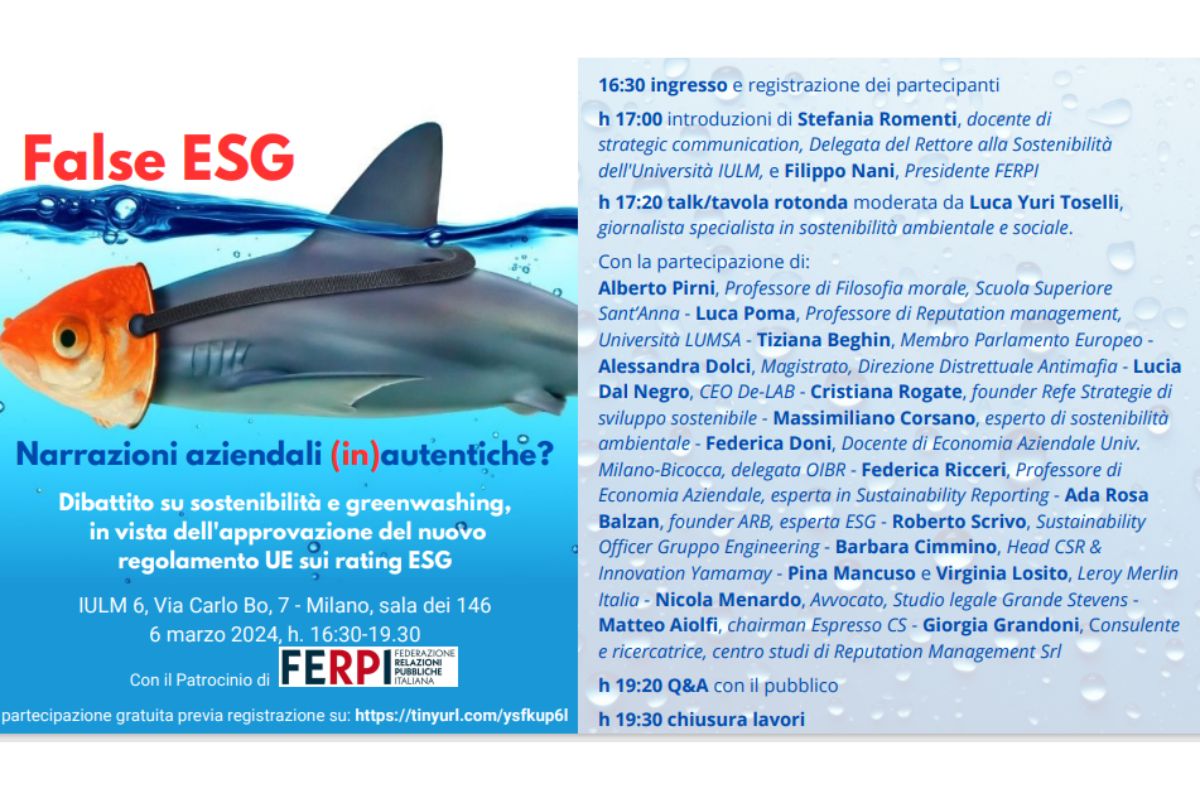

L’evento “False ESG: Narrazioni aziendali (in)autentiche?”, patrocinato da FERPI e ospitato dall’Università IULM di Milano, si pone al centro di questo dibattito cruciale: con l’avvicinarsi dell’adozione del nuovo regolamento UE sui rating ESG e con le nuove indicazioni di Bruxelles sulle etichettature green di prodotti e servizi, la discussione assume contorni ancora più definiti, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide legate al rischio di greenwashing e alla veridicità delle informazioni ESG.

L’incontro, previsto per il pomeriggio del 06 marzo 2024 ed organizzato sotto forma di talk brevi, ricchi di contenuti ed incisivi, vedrà la partecipazione di autorevolissimi protagonisti del campo delle università, della sostenibilità, del management della reputazione e della sua regolamentazione e della filosofia e della comunicazione, al fine di garantire un approccio realmente multidisciplinare a questi argomenti di stringente attualità, oltre che testimonianze da parte di brand di primo piano come Yamamay e Leroy Merlin, che condivideranno la loro visione su come le aziende possono e devono navigare il complesso panorama ESG.

“La necessità di un confronto aperto e costruttivo su questi temi – ha dichiarato il Prof. Luca Poma – è evidenziata dal deflagrare anche recente di numerose crisi reputazionali, che hanno messo in luce come la sola pubblicazione di bilanci di sostenibilità non sia sufficiente a garantire l’autenticità del rapporto tra le aziende e i cittadini. Quest’evento – ha concluso il Professore – si propone quindi di esplorare le modalità con cui le organizzazioni possono evitare il rischio di sanzioni, sempre più paragonabili alla fattispecie del ‘falso in bilancio’, a causa di narrazioni aziendali inautentiche e non genuine relative alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance”.

Dettagli dell’Evento:

- Luogo: in presenza presso la Sala dei 146, Università IULM, Via Carlo Bo n. 7 (Linea Verde MM2, fermata Romolo) o in streaming online al link https://go.iulm.it/ferpi0603

- Data e Orario: 06 marzo 2024, dalle 16:30 alle 19:30

- Programma:

- 16:30: ingresso e registrazione dei partecipanti

- 17:00: saluti introduttivi della delegata per la sostenibilità del Magnifico Rettore IULM Prof.ssa Stefania Romenti, docente di Strategic communication e di Filippo Nani, Presidente nazionale FERPI

- 17:15: talk moderati dal giornalista Luca Yuri Toselli, con la partecipazione (in ordine alfabetico per cognome) di:

- Matteo Aiolfi, chairman Espresso Communication

- Ada Rosa Balzan, Founder e CEO di ARB S.B.p.A., autrice ed esperta di tematiche ESG

- Tiziana Beghin, membro del Parlamento Europeo, Commissione per il Commercio Internazionale

- Barbara Cimmino, Head CSR & Innovation Yamamay

- Massimiliano Corsano, esperto di sostenibilità ambientale

- Lucia Dal Negro, CEO De-LAB Consulting

- Federica Doni, Professore di Economia Aziendale all’Università Milano Bicocca, delegata Fondazione OIBR – Organizzazione Italiana Business Reporting

- Giorgia Grandoni, consulente e ricercatrice presso il Centro studi della start-up Reputation Management S.r.l.

- Pina Mancuso e Virginia Losito, Leroy Merlin Italia

- Nicola Menardo, Avvocato penalista, Studio legale Grande Stevens

- Alberto Pirni, Professore di Filosofia morale, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

- Luca Poma, Professore di Reputation management e Scienze della Comunicazione, Università LUMSA di Roma e Università della Repubblica di San Marino

- Cristiana Rogate, founder Refe – Strategie di sviluppo sostenibile

- Federica Ricceri, Professore di Economia Aziendale IULM, esperta in Sustainability Reporting

- Stefania Romenti, docente di Strategic communication

- 19:15: Q&A con il pubblico

- 19:30: chiusura lavori