Quando gli obiettivi climatici rimangono nascosti: cos’è il greenhushing

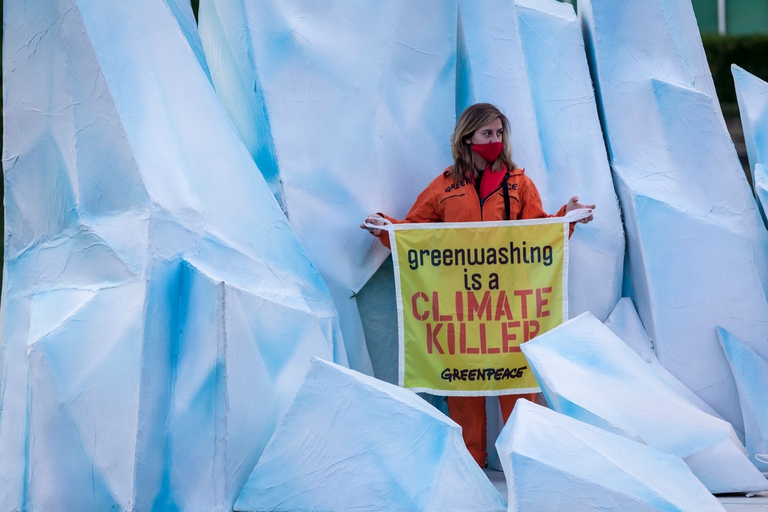

Il greenwashing, il cosiddetto ambientalismo di facciata, è uno di quei termini che ormai non c’è quasi più bisogno di spiegare. Lo scandiscono a gran voce i manifestanti in piazza e lo contestano le istituzioni europee (e non solo), entrambi promettendo di stanare le aziende che sfruttano l’attenzione all’ambiente come una manovra di marketing. È – in parte – anche per questo che, negli ultimi anni, svariate imprese hanno preferito tornare sui propri passi. Anche dopo aver promesso di abbattere le proprie emissioni di gas serra, e dopo essersi organizzate per riuscirci, hanno smesso di comunicarlo. Un fenomeno inedito che prende il nome di greenhushing.

Cos’è il greenhushing e quanto è diffuso

To hush è un verbo inglese che significa stare in silenzio. Da qui nel 2008 è stato coniato il neologismo greenhushing che, letteralmente, significa tacere sui propri obiettivi di sostenibilità ambientale.

Una scelta che a un primo sguardo potrebbe apparire incomprensibile ma, in realtà, è molto più diffusa di quanto non sembri. La società di consulenza svizzera South Pole, nel 2022, ha intervistato i referenti di circa 1.200 aziende che avevano fissato l’obiettivo di azzerare le proprie emissioni nette di gas a effetto serra. Quasi tutte avevano messo a punto (o intendevano farlo a breve) i cosiddetti target basati sulla scienza, cioè percorsi di riduzione in linea con il contenimento del riscaldamento globale entro gli 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali.

Tra i motivi che le hanno spinte in questa direzione c’è la volontà di mostrare la propria leadership anche ai consumatori, sempre più attenti alle questioni ambientali. Eppure, un’azienda su quattro non intende comunicare pubblicamente i propri obiettivi di abbattimento delle emissioni. Facendo greenhushing in piena regola.

Fare greenhushing per paura del greenwashing

Diverse analisi sostengono che il greenhushing sia una sorta di via di fuga da possibili accuse di greenwashing. Ormai esistono testate, come Eco age, che smascherano i casi più clamorosi, il che può creare grossi problemi in termini di reputazione. Il cosiddetto scetticismo verde sta prendendo piede nell’opinione pubblica e, nella pratica, si può tradurre in tanti modi: pubblicità negativa, boicottaggi silenziosi oppure proteste plateali.

C’è da dire, però, che nell’Unione europea si sta sempre più allargando la platea di aziende che – volenti o nolenti – devono rendicontare le proprie performance di sostenibilità. Lo prevede la Corporate sustainability reporting directive (Csrd), la direttiva che da qui al 2026 imporrà a circa 50mila organizzazioni (comprese le piccole e medie imprese quotate) di raccogliere e pubblicare dati standardizzati in materia di ambiente, società e governance. Una volta rispettati gli obblighi di legge, però, ciascuna impresa sarà libera di decidere quanta visibilità dare a questi temi nelle proprie campagne di comunicazione.

Perché il silenzio può diventare un problema

Perché bisognerebbe preoccuparsi del greenhushing? In fin dei conti, si potrebbe pensare che la priorità sia quella di tagliare le emissioni, e di farlo in modo rapido e incisivo, dedicando a questa missione tutte le risorse che sono necessarie. Sempre lo studio di South Pole fa sapere che quasi tre intervistati su quattro stanno investendo di più per raggiungere i propri target climatici. E quasi uno su tre si sta scontrando con difficoltà maggiori rispetto a quelle che si aspettava inizialmente.

Un’altra ricerca, stavolta di Cdp, mette invece fortemente in dubbio la credibilità dei piani di transizione climatica delle aziende. L’organizzazione infatti ha valutato 4.100 organizzazioni sulla base delle informazioni fornite in merito a 21 indicatori, tra cui il taglio alle emissioni, l’esposizione ai rischi finanziari legati al clima, il coinvolgimento dei fornitori e così via. Soltanto 81, cioè l’1,98 per cento del totale, ha dato risposte abbastanza esaustive su tutti e 21.

Alla luce di questi dati, verrebbe da pensare che la comunicazione sia, tutto sommato, un problema marginale. Ma in realtà ha anch’essa una sua importanza, soprattutto perché funge da sprone per un cambiamento di sistema. “Abbiamo più che mai bisogno che le aziende che fanno progressi sulla sostenibilità ispirino le altre a iniziare. Questo è impossibile se i progressi avvengono in silenzio”, afferma Renat Heuberger, ceo di South Pole.