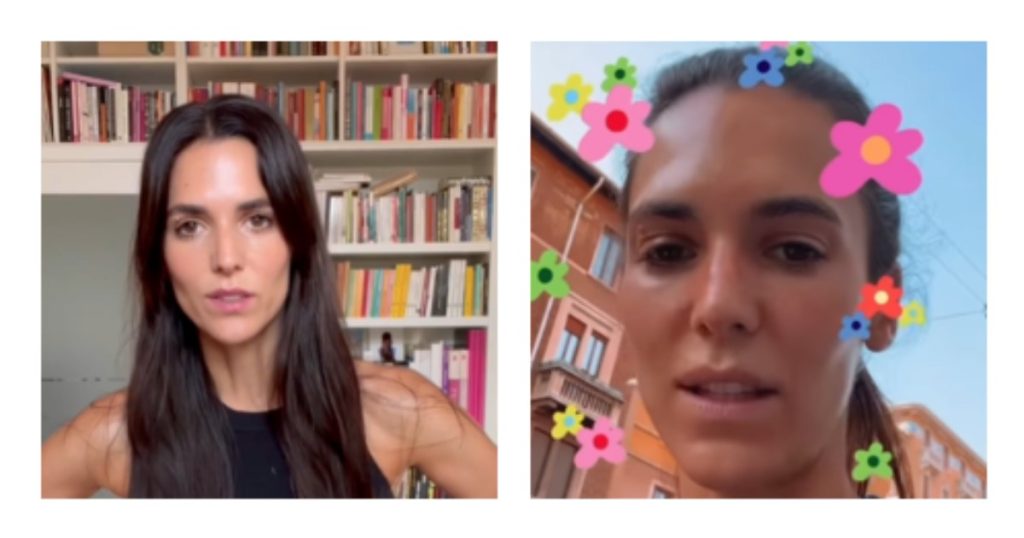

Bufere digitali e scheletri nell’armadio: la social media crisis di Giulia Torelli

Giulia Torelli, in arte Rockandfiocc, è nata nel 1987 a Parma, ha passato la sua infanzia in campagna per poi trasferirsi a Milano, dove – come scrive lei stessa nella bio del suo blog – è stata Social media manager per brand di lusso e “contemporaneamente” una it-Blogger di Grazia.it. Intanto conduceva un programma radiofonico e seguiva la sua community in espansione su Instagram; eppure nonostante le sue doti multitasking, per l’ennesima volta, pare non essere stata in grado di utilizzare il suo notevole cervello contemporaneamente alla bocca, finendo coinvolta in un epic-fail su Instagram.

Closet organizer, si occupa di organizzare e fare il decluttering dell’armadio delle proprie clienti, di aiutarle nella scelta dei nuovi acquisti per avere e seguire uno stile tutto proprio, senza perdersi nel caos di uno shopping compulsivo che di volta in volta va ad aggiungersi nel fondo del cassetto – e forse – presa dal suggerire cosa deve rimanere e cosa deve uscire dall’armadio degli altri, non si è resa conto che nel suo c’è qualche scheletro, e che quelli – una volta usciti – non possono essere donati o venduti, ma reclamano il proprio spazio e fanno anche un bel po’ di trambusto.

A pochi giorni fa risale la sua ultima esternazione sulle storie di Instagram, dove ha esordito con frasi del tipo “ma veramente i vecchi hanno il diritto di voto? Dovrebbero stare fermi con quelle loro manine… starsene a casa, invece che andare in giro con quelle mascherine sotto al naso… e invece no, eccoli li attaccati alla vita”: frasi “forti” che non sono di certo passate inosservate sui Social, tanto da scatenare un vero e proprio shitstorm nei suoi confronti; ma procediamo con calma.

La Torelli, nonostante si professi sostenitrice della libertà di pensiero e opinione, dell’accettazione del proprio io che non sempre combacia alla perfezione con i canoni stereotipati della società, non è però nuova a questo tipo di scivoloni. Come ci ha riportato alla memoria, tramite un suo post, Selvaggia Lucarelli, Rockandfiocc è stata già altre volte nell’occhio del ciclone di Instagram: accusata di “grassofobia” dopo aver pubblicato una foto di un servizio fotografico ritraente una modella con il classico “rotolo di pancia”, con sotto il suo commento disgustato perché – secondo il suo pensiero – le riviste di moda nascono per sognare e quindi dovrebbero far vedere solo la perfezione.

La domanda nasce allora spontanea: cosa è la perfezione per la Torelli? Secondo la Treccani il termine perfezione si utilizza per indicare ciò che è eccellente, non suscettibile di miglioramenti e quindi esente da difetti. Se i sillogismi che abbiamo studiato a scuola ci sono ancora chiari, quindi la perfezione per lei combacia con l’assenza di pancia, ciccia, grasso o come preferite chiamarlo voi. A questo punto sorge spontanea una nuova domanda: non sono i “giovani”, la generazione che vota per partiti che non hanno “paura” del diverso, versus i più anziani che con le loro manine votano persone che riconducono la loro politica ad un pensiero totalitario, dove esiste l’immagine dell’uomo perfetto?

Mettere alla gogna la Torelli perché ha espresso un pensiero che – seppur politicamente scorretto e soprattutto spiegato male – è passato per la testa di molti, ma sarebbe da ipocriti: in quanti si sono ritrovati a dire che le elezioni sono state vinte dal partito che è stato più in grado di comunicare con la maggioranza del popolo italiano, che – secondo i dati Istat – sta appunto “invecchiando” sempre di più…? Chi davanti ad uno specchio non ha desiderato avere qualche centimetro in meno o ha commentato l’outfit di altri dicendo che quell’abito non gli donava per la sua conformazione fisica? Il problema nasce quando quei commenti, quelle parole inappropriate, vengono riferite in modo così tranchant e soprattutto su un palco – Instagram in questo caso – da parte di persone che hanno il potere di influenzare il pensiero degli altri. Eppure la Torelli, mentre parlava alla sua community ben sapeva che ciò che stava esprimendo non era un pensiero particolarmente intelligente, o quantomeno sano, tanto da aggiungere nelle sue storie la didascalia “non l’ho mai detto”: della serie “qui lo dico e qui lo nego”, forse sottovalutando la potenza di fuoco dello strumento che stava utilizzando, anche se una sottostima del genere fatta da una persona che lavora e vive grazie a quello stesso strumento risulta quanto mai singolare.

Pur volendo quindi in parte giustificarla, la stessa Rockandfiocc non ci aiuta: dopo tutto quello che è stato raccontato, mentre online monta la polemica, il suo profilo Instagram rimane in silenzio per giorni. Non un messaggio per chiarire la sua posizione né tantomeno uno per chiedere scusa, anzi: decide poi di rispondere in modo arrogante e saccente tramite un commento alla pagina ufficiale del giornale Grazia, che pubblicando l’accaduto prendeva le distanze da ciò che l’influencer aveva detto. Commento che viene immediatamente cancellato dalla stessa Torelli, forse in un attimo di lucidità, ma l’ennesimo danno era stato fatto. Eppure nella sua qualità di Influencer dovrebbe avere contezza che ciò che appare sui Social difficilmente sparisce per sempre anche se cancellato. I suoi follower e tutte le persone che si sono sentite coinvolte in ciò che è stato detto, meritano un messaggio di spiegazioni, di presa di coscienza che non tutto ciò che viene detto da lei è verbo, che proprio come ogni persona può sbagliare, e che un “confronto” può servire a migliorare ed a crescere.

Bisogna aspettare una settimana – periodo lunghissimo, per la velocità con cui i vari Social e il mondo attuale si muovono – ed ecco che Giulia Torelli decide di fare le sue scuse.

Siamo abituati ad una Torelli “impulsiva”, poco costruita nell’esprimere i propri pensieri, eppure queste scuse paiono fredde: il solito coinvolgimento – che si è visto per esempio nelle stories che l’hanno portata a doversi scusare – è svanito del tutto. Di certo non è facile ammettere di aver sbagliato, e non lo è soprattutto quando il tuo “peccato” è stato svelato ovunque e Social, televisione, testate giornalistiche ne hanno parlato per giorni. Ma la “rigidità” di queste storie pare davvero eccessiva. Il tono risulta poco empatico con le persone che si sono sentite colpite dalle sue affermazioni, e dividere i pensieri in cinque categorie ben distinte da l’impressione di dover seguire una scaletta e fa perdere di genuinità le parole pronunciate, l’effetto dissolvenza utilizzato per confezionare il video lascia la sensazione di “tagliato” e non detto, come se fosse intervenuto qualcuno dall’esterno per decidere cosa andava bene e cosa no, e il tutto lascia un senso di scarso coinvolgimento. Anche concedendo il beneficio del dubbio e volendo credere che queste scuse siano sentite e reali, si nota troppa differenza tra i due registri comunicativi utilizzati dalla stessa persona, il primo nel video di “accuse” ricco di pathos, mentre percepiamo totale imperturbabilità nel video del “pentimento”. E poi perché – se di scuse si tratta – perché presentarle coprendosi dietro le parole “riordino armadi, la politica non è il mio mestiere…”? Ognuno di noi ha il diritto/dovere di essere attivo socialmente, esprimendo il proprio pensiero e, inutile dirlo, andando a votare. Casomai il tema è “come” farlo.

Ciò che poteva essere utilizzato come “denuncia” nei confronti di una società che probabilmente non rappresenta in modo efficace una fetta dei suoi componenti è stato iper-semplificato: forse come lei dobbiamo dar ragione a chi ha detto che “non sa usare i Social in modo intelligente, e proporzionato ai rischi che implicano”. Scivoloni sono normali e “concessi”, le scuse sono ben accette, ma il dialogo è obbligatorio, e anche in questo caso non c’è stato, le storie dopo solo 24 ore sono scomparse e non è stato possibile per gli utenti commentare pubblicamente e intraprendere così una discussione, rendendo disponibile il discorso solo in modalità unilaterale (perché, se non fosse abbastanza, Rockandfiocc ha già da tanto tolto la barra del commento nelle storie rendendo impossibile rispondere direttamente ad esse) solo ai “fortunati” che hanno cliccato sul cerchietto illuminato della sua pagina Instagram e consolidando così un muro tra lei e i suoi follower. Quello stesso muro che molti suoi colleghi Influencer cercano giustamente di abbattere, assottigliando il divario che c’è tra loro e gli utenti che li seguono, per creare inclusione e far capire che i famosi influencer non sono figli di divinità o essere mitologici, e che le loro vite, seppur all’apparenza perfette e piene di glamour sono fatte della quotidianità di tutti noi e soprattutto vissute da persone che in quanto tali fanno cose bellissime, ma possono anche sbagliare.

Ogni giorno ci troviamo a combattere una guerra contro stereotipi e pregiudizi che vorremmo scomparissero, che ci fanno sentire inadatti, e tante volte ci troviamo ad essere dalla parte sbagliata, dalla parte dei giudicanti e il più delle volte il giudizio che diamo ricade proprio su noi stessi. Ma l’errore che viene commesso non giustifica ciò che è stato detto o fatto, e non sono il sarcasmo o l’impulsività a risolvere. È vero che il politically correct ci ha stancato, che abbiamo bisogno della verità anche se ingombrante, ma le parole che sono state pronunciate non possono essere attribuite al puro cinismo, che tanto va di moda, ma ad una semplice mancanza di rispetto nei confronti di chi non la pensa come noi o di chi viene considerato diverso da noi.

La bellezza è soggettiva, i sogni sono diversi per ognuno, le priorità cambiano a seconda di chi siamo e cosa vogliamo, tutti vorremmo un mondo che la pensa come noi, che ha le stesse nostre priorità, che rifiuta ciò che per noi è impensabile e inappropriato, ma come disse Mark Twain è anche la differenza di opinioni che permette le corse dei cavalli, e la Torelli, puntando su insensibilità e la strafottenza, ha forse puntato sul cavallo sbagliato.