L’inganno delle imprese sostenibili senza valore condiviso

Non è vero che la sostenibilità nelle aziende genera automaticamente più profitti: bisogna che si sovrapponga al loro core business. E c’è di più.ù

C’è un fondamentale equivoco che mina alla base gli sforzi di rendere la sostenibilità la norma nella gestione delle imprese: la si tratta ancora come una questione alternativamente etica o ambientale; alla meglio, entrambe. In ogni caso come un accessorio, un orpello appiccicato al business primario a causa di un’opinione pubblica ipersensibile agli occhioni degli oranghi o alle fisime di qualche meteorologo estremista. Questo fatto è alla base di un diffuso scetticismo (giustificato) tra la massa del management e degli imprenditori, nonché alla radice dello scoglio principale che essa incontra per sfondare nelle imprese: la difficoltà di dimostrare il “business case”.

Come sostiene autorevolmente Michael Porter, uno dei più lucidi ricercatori e teorici sull’argomento, non vi sono a oggi ricerche conclusive che dimostrino la capacità di superare “screening” di responsabilità sociale, o la presenza in indici ESG come il DJSI, di generare causalmente un rendimento superiore sull’investimento rispetto ai concorrenti. Perché accade questo fenomeno?

Nello spazio disponibile possiamo limitarci a dire che ciò accade in quanto, per la maggior parte dei soggetti che sono soliti trattarne, la sostenibilità, la responsabilità sociale d’impresa e l’economia circolare sono elementi sostanzialmente reputazionali; strumenti usati per (tentare di) attrarre consumatori e investitori sensibili ai cosiddetti temi ESG. In alternativa, vengono visti come strumenti per ridurre il rischio di incorrere in sanzioni legali oppure, di nuovo, di incidenti che potrebbero danneggiare la reputazione del marchio o dell’azienda. Come dimostrano casi paradigmatici quali il Deep Water Horizon di BP, che aveva investito centinaia di milioni di dollari per crearsi un “vestito green” (ricordate lo slogan “Beyond Petroleum?”), oppure quello del Dieselgate, questi approcci non hanno avuto molto successo.

Viene completamente sottovalutato, sostanzialmente per mancanza di discernimento specifico, il collegamento causale tra la risposta a bisogni sociali o ambientali attraverso il core business dell’impresa con la capacità di generare valore, anzi Valore. Infatti, le imprese che perseguono la sostenibilità integrata nel proprio “core business” non appiccicano il programma di sostenibilità come uno sticker sulla propria vetrina mentre nelle officine praticano un quotidiano in pieno contrasto – o al meglio indifferente. Esse mirano a generare un valore globale positivo proprio attraverso la loro attività principale, legando l’impatto sociale al vantaggio competitivo. Su questo gemellaggio virtuoso si basa la teoria dello shared value di Porter, e con buone ragioni.

Volendo considerare le performance di casi esemplari di sostenibilità integrata come quello di Interface, ormai un caso veramente paradigmatico di quest’approccio, diviene del tutto evidente che è quando la sostenibilità investe l’intero core business dell’azienda che i risultati diventano straordinari. Del resto, come non mi stancherò mai di sostenere, nelle imprese c’è un potenziale enorme di intelligenza, capacità, inventiva, competenza tecnica, scientifica e di risoluzione di problemi, che se volto alla risposta ai bisogni della società e alla tutela dell’ecosistema per le generazioni future può veramente tanto.

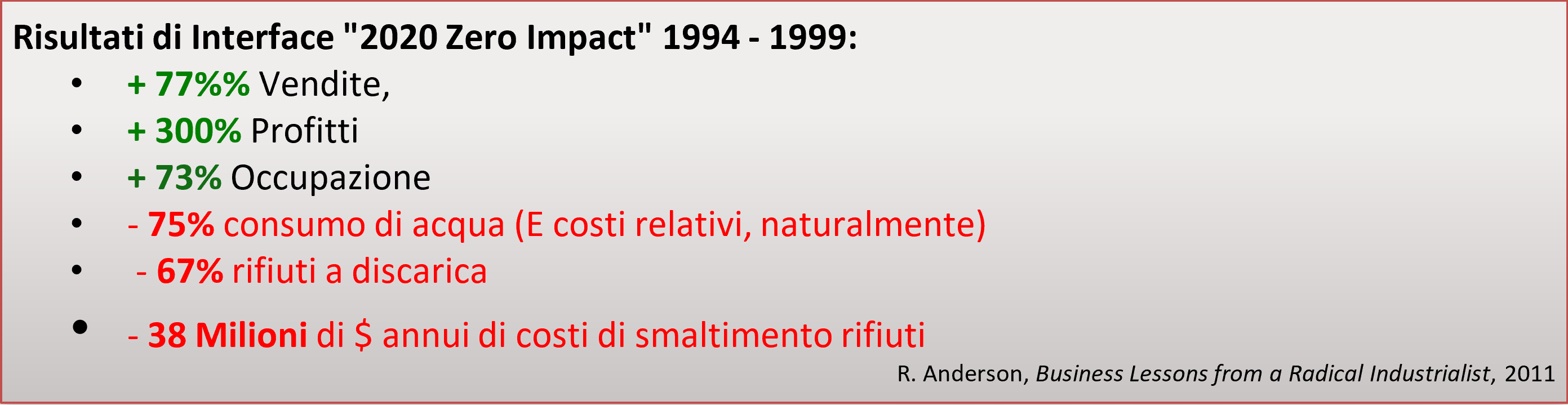

Da quando Interface ha abbracciato la celebre missione “2020 Zero Impact”, nel 1994, solo i suoi primi cinque anni hanno portato a questo scenario:

Se anche l’azienda non facesse alcun report di sostenibilità, è evidente il vantaggio competitivo portato da una sostenibilità integrata in ogni processo, a partire da quelli di decisione e strategici fino al pavimento della fabbrica (consiglio di leggere il libro di Ray Anderson, fonte della tabella, per lasciarsi portare sulle ali di un’ispirazione entusiasmante).

Un altro bell’esempio d’integrazione tra gli obiettivi di business e la generazione di valore sociale (tradotto: “sostenibilità”, oppure “contributo allo sviluppo sostenibile” come direbbe la ISO 26000:2010) è quello della compagnia di assicurazioni sudafricana Discovery. Il suo scopo dichiarato è quello di rendere le persone più sane. Lo traduce nella propria attività abbinando i propri prodotti assicurativi (Life & Health) a incentivi economici e sostegno ai clienti perché intraprendano stili di vita più salutari. Un incredibile sistema di premi e riconoscimenti ricompensa le persone per il raggiungimento di obiettivi settimanali di attività fisica, l’acquisto di cibi genuini e sani e così via. Il tutto monitorato via app o dispositivi indossabili. Studi indipendenti hanno confermato l’effetto positivo della politica aziendale sullo stato di salute e sull’aspettativa di vita dei clienti. Intanto, l’azienda può offrire polizze a minor costo ai clienti (che sono meno “rischiosi”) e ha un vantaggio competitivo enorme, difficilmente aggredibile dai concorrenti.

Tutto grasso che cola sono i benefici generici di uno scopo “etico” dell’impresa, come un profondo coinvolgimento dei collaboratori che favorisce una grande produttività e un’incredibile creatività, generatrice d’innovazione continua. Sono due esempi, ma la tendenza è univoca e inequivoca sul modo in cui la sostenibilità può davvero “pagare”.

Dunque, quando la generazione di valore sociale o “condiviso” (lo shared value) diviene essenza stessa dell’impresa, allora sì che possiamo parlare di sostenibilità, e soprattutto dimostrare chiaramente il “business case” al management. Quando invece si tratta di un’etichetta etica appiccicata per fare bella figura, o qualcosa a margine del core business come il welfare aziendale, quasi sicuramente ci troveremo ad affrontare un costo supplementare che sarà molto difficile da recuperare e giustificare ai padroni della “borsa”.

Per avviarmi a conclusione di queste considerazioni, mi domando: la sostenibilità per competere meglio, è un’eresia oppure no?

Da Porter passo a Confucio, del quale si racconta che un giorno, a un messaggero corso a chiedere aiuto perché il caos stava diffondendosi nel Regno, rispose: “Per prima cosa restituiamo alle parole il loro significato”. Se andiamo alla radice della parola “competere”, ci accorgiamo che viene dal latino “cum-petēre”, dal significato “andare da qualche parte con, dirigersi a con, chiedere con”.

C’è un “andare insieme verso un obiettivo” che trovo irresistibile nel cuore di questa parola.

È da un paio di secoli che il capitalismo e l’impresa sono stati da un lato motori di sviluppo economico e progresso tecnologico, ma anche di differenziazione e dolore sociale, per non parlare degli effetti devastanti sull’ecosistema. In quest’epoca il capitalismo e l’impresa sono, spesso a buona ragione, guardati con sospetto, diffidenza o addirittura odio nella società.

Se l’impresa intraprende la generazione di valore condiviso come parte integrante della sua missione, consapevole che da questo viene anche il suo maggior beneficio, è possibile riallineare capitale, impresa, società e ambiente nello sforzo comune di generare un progresso diffuso, giusto e benefico per le generazioni presenti e future.

È solo questione di etica, dunque? Beh, non solo. Si tratta di etica ed efficacia. Se l’efficacia non è supportata dall’etica, diviene sfruttamento e speculazione. Se l’etica non è abbinata all’efficacia, resta un manifesto d’intenti, oppure un report bello e vuoto di cosiddetta sostenibilità. Quando impresa (efficacia organizzata), ambiente (ecosistema che supporta la vita) e società (bisogni della nostra specie sociale organizzati) competono (si dirigono insieme a un obiettivo), abbiamo la sostenibilità, e una sana collaborazione, che premierà chi meglio soddisfa i bisogni degli stakeholder in ogni momento e aspetto della propria attività.