L'ERA DEI ROBOT E LA FINE DEL LAVORO

E dire che il problema si pone in questi esatti termini, anche a livello mediatico e di massa, fin dagli anni ’60. «L’automazione è davvero qui, i posti di lavoro diminuiscono», scriveva – echeggiando le cronache odierne – la prima pagina di Life del 13 luglio 1963. Attenti, ammoniva il settimanale: “siamo al punto di non ritorno per tutti”.

Davvero un mondo – come quello immaginato già da Oscar Wilde – in cui all’uomo non resta che tempo libero è un’utopia? Per Vardi è piuttosto il suo contrario, una distopia. La lezione dell’opera di Carel Kapek che diede i natali, a inizio Novecento, alla parola “robot” non fa che confermarlo. Ciò che si presenta con le fattezze di un paradiso edonistico, nel suo seminale ‘R.U.R.’ (1920) si rivela infatti presto essere un inferno disumano. La promessa è di uno dei protagonisti, Domin: i robot “produrranno talmente tanto grano, stoffe e molto altro, da poter dire che le cose non avranno più alcun valore”.

È l’antenato dell’odierna “era dell’abbondanza”, in cui “ognuno potrà prendere ciò di cui ha bisogno. Non ci sarà più miseria”. Insomma, il problema di Life è risolto alla radice. Perché sì, gli uomini “resteranno senza lavoro. Ma poi non ci sarà più bisogno di lavorare per nessuno. Tutto verrà fatto dalle macchine vive. L’uomo farà solo ciò che più gli piace. Vivrà solo per perfezionarsi”.

Perché non è più necessario il dolore, perché l’uomo non deve fare più nulla, tranne godere… Oh, che paradiso maledetto è questo! (…) non c’è niente di più terribile che dare alla gente il paradiso in terra.

Se anche gli ottimisti avessero ragione, insomma, e si lavorasse sempre meno (come vorrebbe Larry Page di Google) fino a non lavorare più, avremmo dei grossi problemi con il senso delle nostre esistenze. E sì, anche senza coinvolgere l’idea di un “governo dei robot”, come nella finzione di Capek o nei foschi presagi di Stephen Hawking («lo sviluppo di una completa intelligenza artificiale potrebbe segnare la fine della razza umana»).

Qui i pericoli sollevati dagli scettici sono ben più concreti. Il rischio è di trovarci molto presto ad abitare un mondo in cui i “robot” causeranno tassi di disoccupazione insostenibili e senza precedenti nella storia umana, distruggendo i lavori ripetitivi e manuali così come le professioni intellettuali, e lasciando l’umanità schiava della tecnologia e dei suoi creatori. Come insegna la storia delle forme di repressione, non sempre è necessaria la violenza – in questo caso, di un Terminator – per governare il mondo. Bastano l’astuzia di un HAL 9000 o, più banalmente, di qualche buona rete neurale: ovvero, proprio del tipo di intelligenza artificiale che sconfigge i campioni di Go, riconosce oggetti e azioni nelle nostre foto e video “taggandoli” da sé, e un domani vicino o lontano guiderà le vetture di Uber.

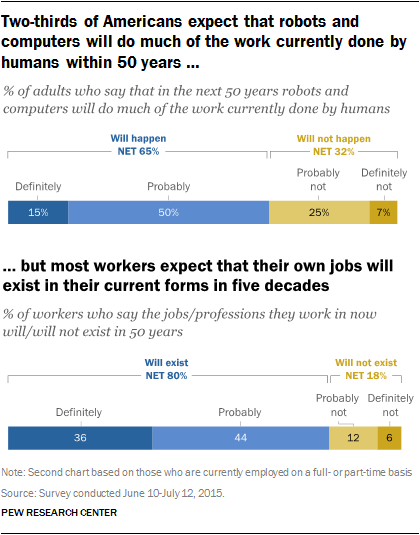

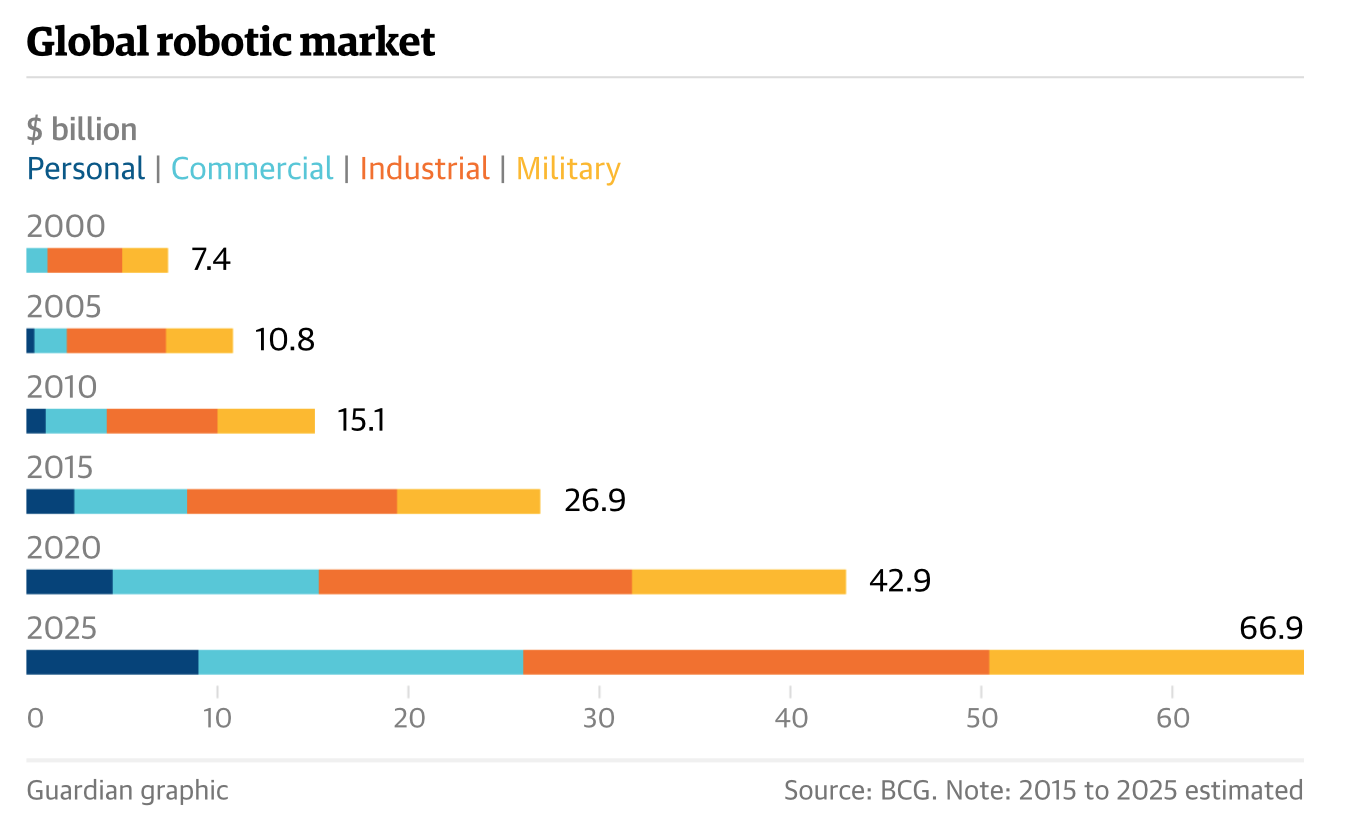

Rispondere è difficile, perché il progresso tecnologico avanza anche se non ne anticipiamo gli effetti. E perfino gli esperti sono divisi, esattamente in due. Si pensi al sondaggio che il Pew ha pubblicato ad agosto 2014, dopo averne interpellati quasi duemila: impossibile ricavarne un’indicazione che chiarisca il tragitto e, soprattutto, la meta. “Metà (48%)”, si legge tra i risultati, immagina per il 2025 “un futuro in cui robot e agenti digitali avranno rimpiazzato un numero significativo sia di colletti blu che di colletti bianchi”, con “un forte aumento nelle disuguaglianze di reddito, masse di persone di fatto non impiegabili, e rotture nell’ordine sociale”. L’altra metà (52%), invece, vede l’esatto opposto: “la tecnologia non distruggerà più posti di lavoro di quanti ne crea”.

Al netto delle percentuali, sono le argomentazioni degli esperti riportate dal Pew a destare perplessità. Perché i punti di contatto e consenso sono pochi, deboli e generici: sì, entro il prossimo decennio il concetto stesso di “lavoro” subirà una mutazione genetica, fino a significare qualcosa d’altro rispetto a oggi.

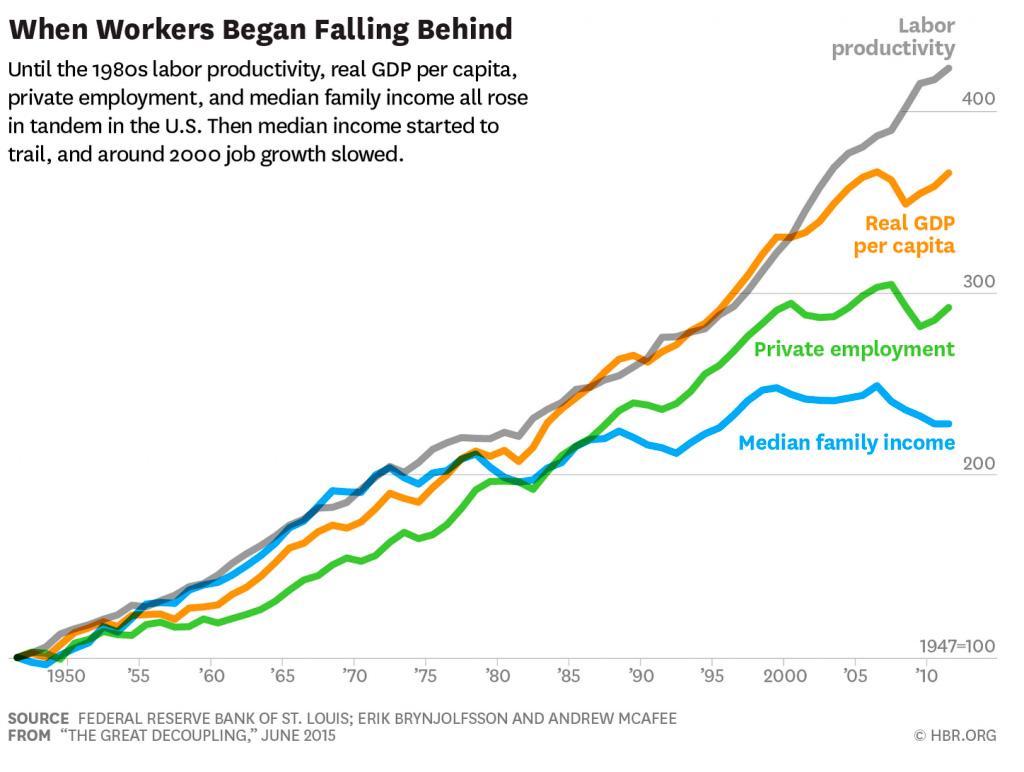

«Non avevamo mai visto niente di simile prima», ammette candidamente Eric Brynjolfsson del MIT

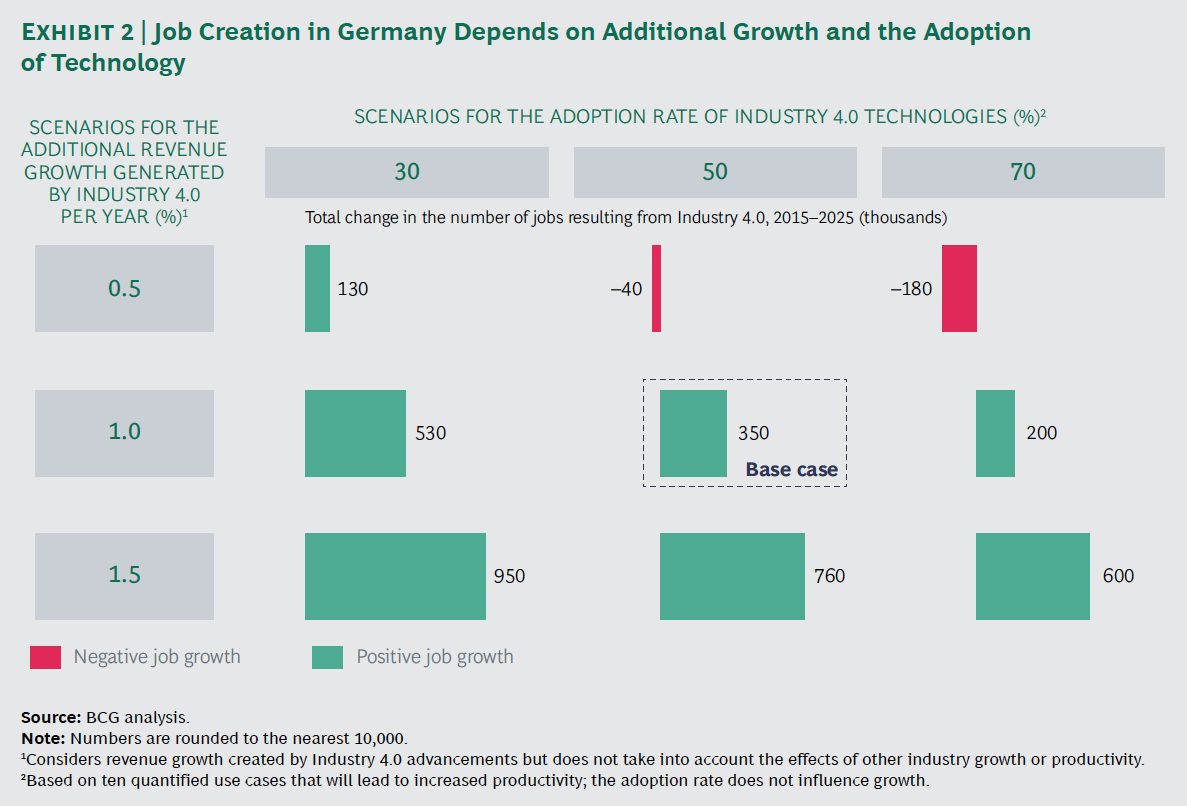

Uno degli argomenti degli ottimisti è che non stiamo vivendo un’epoca senza precedenti, un “punto di non ritorno” mai raggiunto prima. Prendendo a esempio la storia delle rivoluzioni produttive, gli entusiasti dell’automazione sostengono che il problema si è già posto, e il capitalismo l’ha sempre risolto con la tecnologia nel ruolo di ciò che crea – piuttosto che distruggere – posti di lavoro. Gli analisti di Deloitte affermano per esempio di averlo dimostrato valutando l’evoluzione di 144 anni del mercato del lavoro in Inghilterra e Galles. E il risultato è che, lungi dall’essere in opposizione, tecnologia e lavoro sono potenti alleati – come dimostrato dagli aumenti occupazionali registrati nella medicina, nei servizi professionali e nell’area business. Anzi: negli ultimi 35 anni, scrivono, i settori maggiormente in crescita sono stati proprio quelli tecnologici.

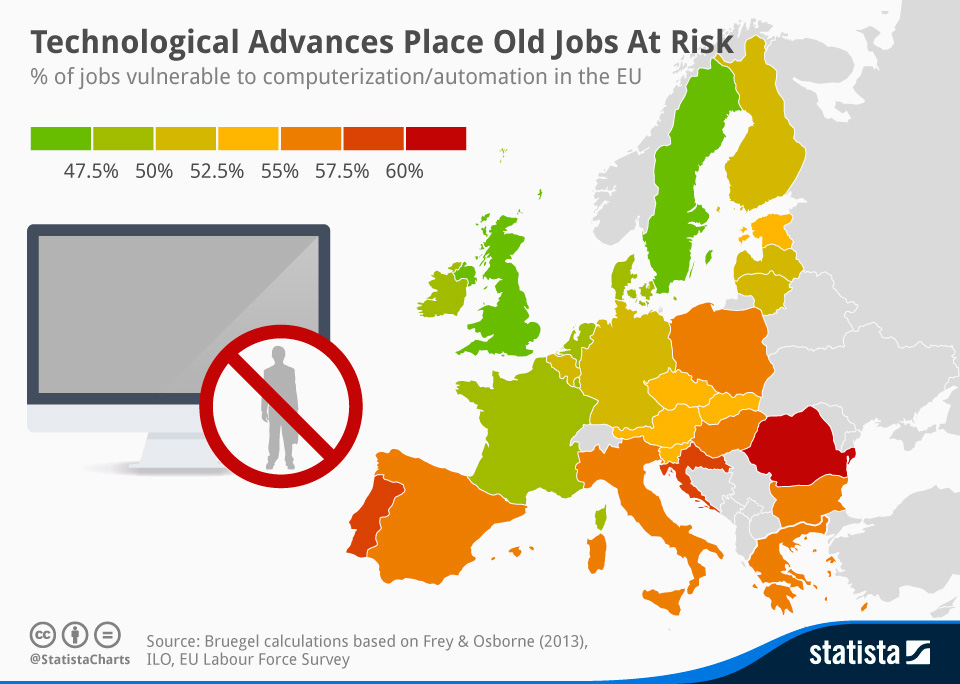

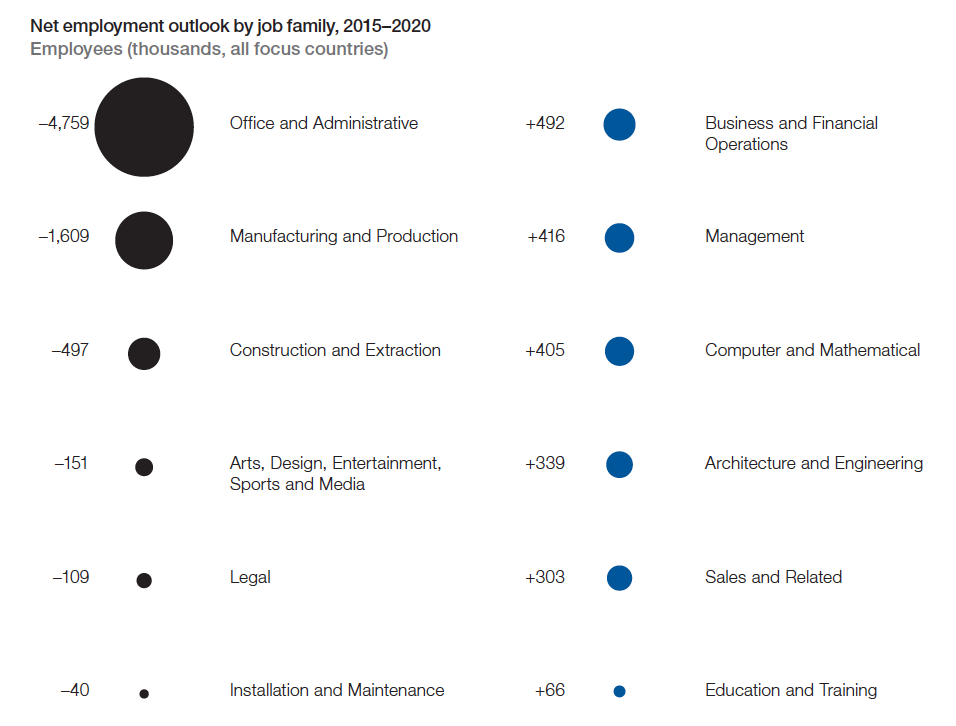

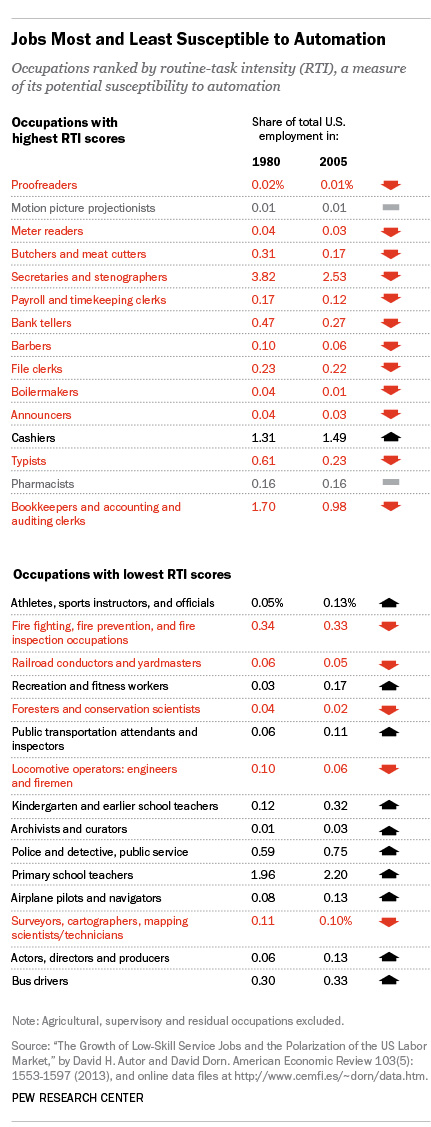

Ma come sarà il lavoro dell’era del tutto automatico? Quali occupazioni lo saranno ancora nel prossimo futuro e quali invece diverranno hobby o scompariranno? E soprattutto, e in via preliminare: se l’impatto della computerizzazione sul lavoro è un fatto assodato in letteratura, quale impatto ha avuto, sta avendo e avrà sui diversi strati sociali?

Da un lato, l’occupazione cresce per lavori altamente specializzati di tipo manageriale, professionale e tecnico; dall’altro, cresce anche nella preparazione dei cibi e nella ristorazione, per le pulizie e i lavori di manutenzione, nell’assistenza sanitaria personale e in numerose occupazioni nei servizi di sicurezza e protezione. In confronto, l’occupazione per le forme di lavoro routinarie con medie competenze è scesa costantemente in termini relativi negli ultimi tre decenni.

L’intero edificio degli ottimisti, poi, riposa sull’assunto che i lavori creativi, intellettuali, più impegnativi e redditizi, resteranno umani per tutto il futuro che è ragionevole prevedere attualmente. A scomparire, dicono, sono e saranno le mansioni che già oggi ci rendono simili a macchine, ripetitive e mal pagate – alienanti, si sarebbe detto in passato. Come riuscire per esempio altrimenti a creare le sinergie tra uomo e macchina che dovrebbero salvare il lavoro secondo Brynjolfsson e McAfee? E a che servirebbe la figura, tutta nuova e in ascesa secondo BCG, del “coordinatore di robot”, se questi ultimi potessero coordinarsi da soli, o anche i colletti bianchi fossero di silicio?

La domanda (…) è se ci sarà disoccupazione tecnologica per le professioni nel lungo periodo. La risposta breve è ‘sì’. Non siamo stati in grado di reperire alcuna legge economica che possa assicurare in qualche modo un impiego ai professionisti in un contesto di macchine sempre più capaci. A ogni modo, resta incerta la dimensione della perdita di posti di lavoro.

A cambiare è la natura stessa di quelle forme di lavoro. E allora non si può ignorare per esempio che, come sostiene David Autor, le occupazioni dei professionisti non possono essere facilmente spacchettate in diverse mansioni senza che ciò comporti una perdita di qualità. È quello che Loi chiama, con una terminologia presa a prestito dalla bioetica, human disenhancement, una prospettiva “tutt’altro che remota” in cui – con le parole dello stesso Autor e del collega David Dorn – «più lavoratori vedono il proprio lavoro degradato di quanti lo vedano migliorare».

Il problema del futuro del lavoro, in altre parole, non è solo questione di numeri. È anche e soprattutto una questione di conoscenza. E non solo del contesto tecnologico. Uno dei più interessanti contributi degli interpellati dal WEF è proprio, al contrario, che l’arrivo della “quarta rivoluzione industriale” vada compreso – in termini occupazionali – andando ben oltre la tecnologia.

Affrontare l’era dei robot significa in altre parole andare oltre le famose tre leggi della robotica dello scrittore Isaac Asimov.