Adottare un approccio strategico alla sostenibilità

Quattro lenti per mettere a fuoco ciò che conta

Quattro lenti per mettere a fuoco ciò che conta

Spesso si sente dire che la strategia è l’arte di scegliere cosa non fare. Quando affrontano la sostenibilità, però, molte aziende ignorano la raccomandazione e cercano di affrontare troppi aspetti tutti insieme.

La conseguenza? Iniziative sporadiche che non producono risultati economici né effetti significativi. In casi estremi, le promesse eccessive e disattese possono anche indurre gli stakeholder e gli organi di controllo a pensare che si tratti di greenwashing.

Perché le aziende tendono a mettere troppa carne al fuoco quando affrontano la sostenibilità? E come possono definire la loro strategia per la sostenibilità in modo più focalizzato, come fanno con quella aziendale?

Un’analisi di materialità è (sulla carta) il modo in cui un’azienda seleziona i temi ambientali, sociali e di governance (ESG) per concentrarsi solo su quelli che hanno un impatto rilevante sui risultati finanziari. Queste analisi sono pensate per rispondere alla domanda: «Di quali informazioni sull’azienda hanno bisogno gli investitori e altri portatori di interesse per prendere le loro decisioni?» Le società petrolifere e del gas dovrebbero pubblicare i dati sulle loro emissioni di gas serra, mentre quelle del settore dell’abbigliamento dovrebbero concentrarsi sulle condizioni di lavoro negli stabilimenti tessili, per fare due semplici esempi. Data la varietà di soggetti interessati e di norme in materia di rendicontazione, tuttavia, le attività destinate a divulgare informazioni sulle tematiche rilevanti spesso portano le aziende a monitorare e divulgare un’ampia serie di indicatori. Abbiamo letto rapporti sulla sostenibilità che comprendono indicatori chiave di prestazione praticamente su tutto, dalle iniziative a favore della diversità e dell’inclusione alle emissioni di gas serra, la corruzione, l’inquinamento elettromagnetico e la biodiversità.

Poiché produrre relazioni costa, le aziende cercano di ridurre il numero di tematiche trattate e in molti casi ricorrono alla creazione di una matrice di materialità a due assi: su uno elencano gli interessi rilevanti per l’azienda e sull’altro quelli per gli stakeholder e la società in generale. I leader aziendali concentrano poi la maggior parte dell’attenzione e delle risorse sul quadrante superiore destro della matrice, pur continuando a monitorare quelli che Jilde Garst e i suoi colleghi chiamano tensioned topics, ossia i temi rilevanti da un punto di vista, ma non da altri (nella maggior parte dei casi, i temi rilevanti sotto il profilo sociale, ma privi di giustificazione economica).

Il problema è che questo approccio non aiuta a focalizzare l’attenzione su ciò che conta. Come ha sostenuto Alison Taylor della New York University, le matrici di materialità diventano matrici in cui «tutto è rilevante». In effetti, nel nostro studio abbiamo esaminato 256 rapporti sulla sostenibilità del 2022 che comprendevano matrici di materialità o altre forme di presentazione dei temi ad alta priorità. In quel campione, il numero di tematiche alle quali era attribuita la massima priorità era mediamente pari a 11,8 (con un intervallo che andava da 2 a 43). Sono decisamente troppe. Gli esperti di strategia, basandosi anche sulle conclusioni dei neuroscienziati secondo cui il cervello umano può concentrarsi soltanto su tre o al massimo cinque informazioni alla volta, raccomandano al gruppo dirigente di concentrarsi su non più di sei temi alla volta, altrimenti la loro attenzione e capacità di agire diminuisce.

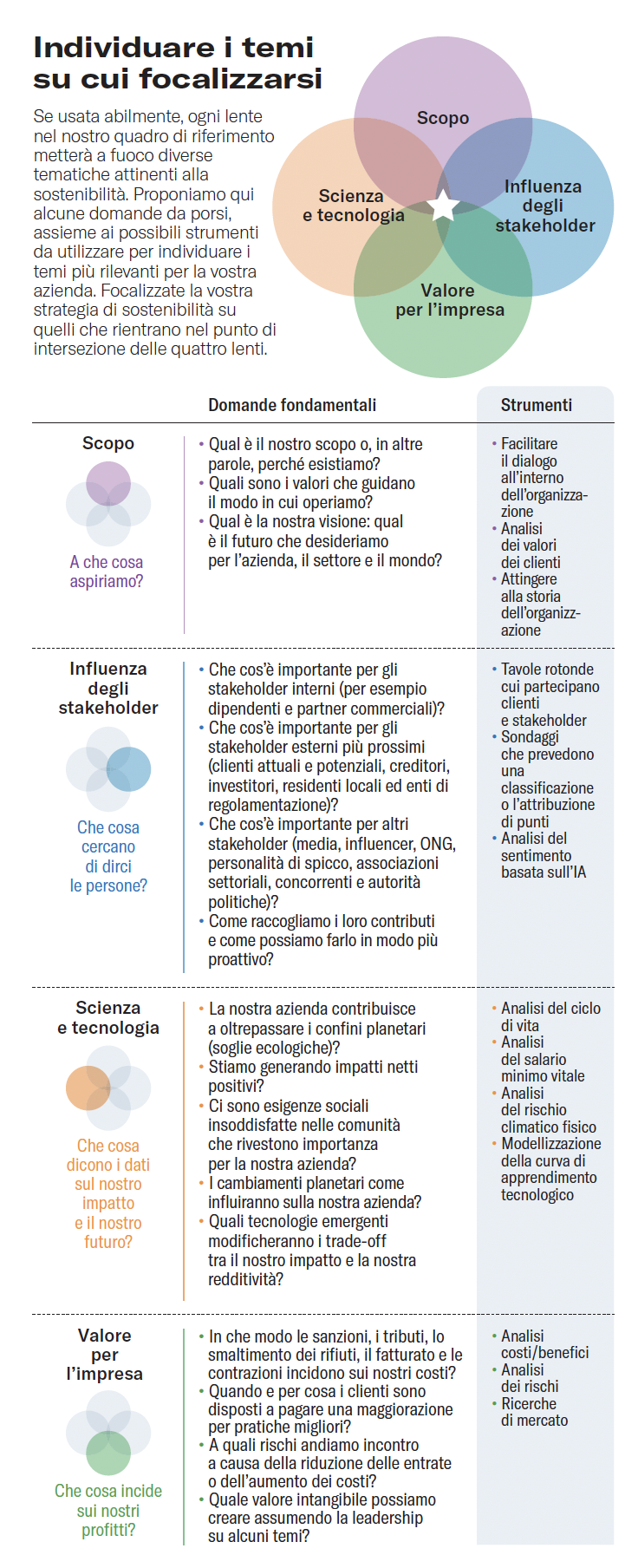

In quest’articolo descriviamo un quadro di riferimento che i dirigenti possono usare per focalizzarsi su ciò che conta davvero quando formulano la loro strategia per la sostenibilità. Il quadro si basa su quattro lenti, o metodi di indagine, che aiutano le aziende a individuare le tematiche su cui concentrare la loro attenzione strategica. I temi che compaiono in tutte e quattro le lenti sono quelli a cui merita destinare le maggiori risorse e innovazioni per promuovere un progresso reale.

La nostra premessa fondamentale è che, per mettere bene a fuoco i problemi, un’azienda deve controllare due tensioni. La prima è tra la prospettiva esterna-interna e quella interna-esterna: i leader devono conoscere le principali problematiche sociali e ambientali della nostra epoca e i punti di vista degli enti di regolamentazione, dei clienti, degli investitori, dei dipendenti e dei fornitori. Senza queste conoscenze, operano dentro una bolla. Prestando un’attenzione eccessiva alle pressioni esterne, tuttavia, i dirigenti potrebbero reagire in modo sproporzionato alle esigenze degli stakeholder. È altrettanto importante guardare all’interno, dar prova di leadership e decidere a quali temi ESG l’azienda non darà la priorità, in modo da potersi concentrare su quelli che sono in linea con il suo modello d’impresa e il suo scopo.

La seconda tensione è tra la percezione e la realtà, o il soggettivo e l’oggettivo. Le informazioni basate sui dati e i criteri finanziari sono essenziali, ma il successo di un’azienda spesso dipende dalle percezioni dei portatori d’interesse che in alcuni casi sono male informati. Prendiamo i rifiuti prodotti dalle capsule di caffè, per esempio. L’analisi del ciclo di vita svolta da Andrea Hicks rivela che il caffè in capsule è efficiente: compensa l’impatto in termini di emissioni di CO2 e consumo idrico dovuto all’aumento dei rifiuti di plastica utilizzando dosi precise di caffè, acqua e calore. Un’analisi basata sui dati indicherebbe che un’azienda come la Keurig Dr Pepper (KDP) potrebbe ignorare la questione delle capsule da smaltire e concentrarsi invece sul miglioramento delle pratiche di coltivazione del caffè per ridurre il consumo idrico e mantenere sani i suoli e le foreste. Tuttavia, come fa notare Monique Oxender, direttrice degli affari societari di KDP, il fatto che gli stakeholder considerino i rifiuti generati dalle capsule il tema ambientale primario ha imposto all’azienda di prestargli attenzione. «Finché i rifiuti saranno percepiti come il problema maggiore» dice, «sarà importante affrontare la questione dello smaltimento delle capsule.»

Per gestire queste tensioni e capire quali sono gli aspetti più importanti da affrontare, le aziende devono utilizzare quattro lenti: il valore per l’impresa, l’influenza degli stakeholder, la scienza e la tecnologia e lo scopo. Esaminiamo le quattro lenti per vedere come possono aiutare i dirigenti a ideare una strategia di sostenibilità mirata.

Per la maggior parte delle aziende, un fattore fondamentale per elaborare una strategia di sostenibilità mirata è rispondere alla domanda: «Quali temi riguardanti la sostenibilità hanno un impatto sui nostri profitti?» Questo approccio consente di individuare soluzioni vantaggiose per tutti, che giustificano gli investimenti migliorando il conto economico. Gli investitori, che tendono a sentirsi più a loro agio discutendo la sostenibilità in termini finanziari, sono particolarmente inclini a sostenere questo orientamento. Prendiamo, per esempio, la strategia per la sostenibilità di Walmart nel 2006 che prevedeva “zero sprechi” come obiettivo prioritario. L’azienda è riuscita a ridurre i costi eliminando gli sprechi di combustibile nei camion in attesa, gli sprechi di elettricità nei frigoriferi causati dal calore delle lampade a incandescenza e gli sprechi di imballaggi nei suoi magazzini. Queste riduzioni dei costi l’hanno aiutata a tener fede alla sua proposta di valore fondamentale di offrire ogni giorno prezzi bassi.

La lente del valore per l’impresa può inoltre aiutare un’azienda a creare consenso su una strategia di sostenibilità al di là delle differenze ideologiche, perché i miglioramenti della sostenibilità che fanno anche crescere i profitti raramente suscitano controversie. Questo approccio è anche detto a “materialità singola”, perché cerca di quantificare i temi ESG rilevanti per la creazione di valore per gli azionisti, ossia quelli che comportano rischi per l’azienda. Data la sua natura apolitica e puramente finanziaria, la materialità singola è la prospettiva prevalente nelle considerazioni del SEC (l’ente federale statunitense preposto alla vigilanza delle borse valori) sui dati climatici negli Stati Uniti, nella maggior parte dei quadri di riferimento per la rendicontazione, come quello del SASB (Sustainability Accounting Standards Board, l’organizzazione statunitense che sviluppa standard contabili di sostenibilità), e nell’analisi dei rischi climatici che è ora parte integrante del diritto californiano ed europeo.

Un abile impiego di questa lente richiede la mappatura dei temi ambientali e sociali rispetto ai fattori di creazione, ottenimento e mantenimento del valore per l’impresa, come la struttura dei costi, la propensione a pagare del cliente, il potere di definizione dei prezzi e la valutazione delle attività e passività. In alcuni casi questi nessi sono ovvi, per esempio quando un’azienda deve far fronte a notevoli spese energetiche e obblighi normativi. In altri richiedono un esame di quello che Daniel Aronson, un luminare nel campo della sostenibilità, definisce “valore sommerso”: un valore non immediatamente ovvio e difficile da misurare, ma potenzialmente considerevole. Per esempio, il SASB riconosce che le società farmaceutiche dipendono dai migliori talenti scientifici e quindi elenca assunzione, sviluppo professionale e mantenimento dei dipendenti come un tema ESG rilevante a tutti gli effetti. Per un’azienda, un miglioramento marginale in quest’ambito può valere miliardi.

La lente del valore per l’impresa tende a focalizzare l’attenzione sulle soluzioni vantaggiose per tutti nel breve termine. Se i dirigenti usano soltanto quella lente, però, non acquisiranno la cognizione della situazione necessaria per individuare i problemi che si profilano all’orizzonte. Laurent Bouvier, consigliere di amministrazione di UBS Investment Bank, spiega come la banca utilizza i criteri ESG per valutare gli investimenti potenziali nelle aziende: «Non esaminiamo i “dati non finanziari”, esaminiamo le “informazioni prefinanziarie”». Un valido modo in cui le aziende intelligenti vengono a conoscenza dei problemi emergenti è interpellando fonti esterne, come le ONG, i sociologi, gli studiosi di scienze naturali, i giornalisti, i politici e gli attivisti che si adoperano per sollevare questioni come l’estinzione delle specie, il lavoro forzato e la corruzione, che potrebbero interessare la catena di valore di un’azienda. Questi portatori d’interesse esercitano un forte impatto sull’ambiente operativo delle imprese: contribuiscono a definire le norme, gli standard e i regimi di certificazione facoltativi che possono trasformarsi in legislazione vincolante che impone obblighi alle imprese. Possono inoltre influenzare le preferenze e le decisioni degli stakeholder più prossimi all’azienda: gli investitori attuali e potenziali, i clienti, i dipendenti, i fornitori e i residenti locali.

In sostanza, gli atteggiamenti dei portatori d’interesse incidono sul valore per l’impresa, ma con una puntualizzazione importante: le aziende devono prevedere ciò che gli stakeholder faranno, non solo ciò che diranno. Per esempio, i clienti saranno abbastanza sensibili ai diritti umani e alle condizioni di lavoro nelle fabbriche tessili da boicottare gli abiti a basso prezzo? I dipendenti potenziali daranno all’impronta di carbonio dell’azienda un’importanza tale da rifiutare le offerte di impiego? I sondaggi degli stakeholder possono aiutare a distinguere tra preferenze dichiarate e comportamento reale, ma ci sono metodi di ricerca di mercato ancora migliori, come le domande a classificazione forzata e i test A/B dei messaggi pubblicitari, che producono dati più attendibili.

È importante che gli stakeholder non siano visti come semplici critici che si concentrano sulle cose che un’azienda dovrebbe smettere di fare; le loro campagne, infatti, possono anche ispirare innovazioni. Per esempio, la Eversource, una società di distribuzione di elettricità e gas del New England, era convinta di gestire con efficacia le perdite di gas concentrandosi sulla soppressione delle perdite in ambienti circoscritti, che comportano rischi immediati per la sicurezza. Aveva ritenuto che le perdite elevate all’aperto non fossero un grosso problema finché Mothers Out Front, un gruppo di attiviste per il clima, non ha richiamato l’attenzione sulle notevoli emissioni di metano causate da tali perdite. Invece di opporre resistenza, l’azienda ha avviato un dialogo con le attiviste. La loro collaborazione ha portato a varie innovazioni, tra cui metodi avanzati di misurazione delle perdite di metano, una legge per incentivare la prevenzione delle perdite e nuovi sistemi geotermici per riscaldare e rinfrescare le case senza ricorrere al gas.

Pur essendo una fonte promettente di informazioni, l’ecosistema degli stakeholder può essere caotico e le aziende hanno bisogno di dati che le aiutino a eliminare la confusione. Una volta Nike si è rivolta a un collegio di consulenti per farsi aiutare a stabilire l’ordine di priorità delle richieste di informazioni sulle prestazioni ESG aziendali che riceveva dagli stakeholder, e anche quello delle questioni trattate nelle richieste. L’elenco conteneva 49 corposi questionari che ONG, giornalisti, gruppi di investitori e coalizioni settoriali le avevano chiesto di compilare, fra cui aveva individuato 24 temi di alto profilo. Solo nell’ambito della diversità, equità e inclusione, l’azienda doveva stabilire l’ordine di priorità di 11 sottotemi. Si era messa in moto una specie di forza centrifuga, nel senso che ogni stakeholder promuoveva la propria causa e cercava di attirare l’azienda dalla propria parte. L’effetto non intenzionale era un sovraccarico di tematiche da affrontare.

Inoltre i portatori d’interesse non sempre dispongono di informazioni chiare. Prendiamo gli organismi geneticamente modificati (OGM), per esempio. L’opinione pubblica li ha demonizzati, ma la letteratura scientifica indica che possono svolgere un ruolo importante nel migliorare la resilienza climatica e ridurre l’impiego di pesticidi. L’energia nucleare uccide e fa ammalare un minor numero di persone per kilowatt rispetto a qualsiasi fonte di energia fossile, eppure suscita maggiore preoccupazione. In altri casi, gli stakeholder non fanno ancora sentire la loro voce su temi che sono tuttavia rilevanti per l’azienda. Per esempio, la resilienza climatica è un tema importante per la coltivazione del caffè, in quanto le temperature elevate, gli incendi e le variazioni nei regimi delle precipitazioni rappresentano un rischio per gli agricoltori e per l’approvvigionamento, eppure pochi stakeholder hanno considerato la questione un grosso problema.

Per questo motivo, le aziende devono usare la lente della scienza e tecnologia, servendosi di dati rigorosi e tecniche di modellizzazione per informarsi sulle problematiche. Gli strumenti offerti dalle scienze ambientali, come l’analisi dei rischi climatici fisici (un processo per determinare l’impatto potenziale dei cambiamenti climatici su una comunità o organizzazione), consentono di valutare come le mutevoli condizioni ambientali incideranno sulla catena di valore di un’azienda. L’analisi del ciclo di vita può rivelare se le sue attività superano i limiti ambientali o oltrepassano i confini planetari, ossia le soglie ecologiche che definiscono lo spazio operativo sicuro per l’umanità in ambiti quali il clima, la biodiversità e il consumo di risorse. Gli strumenti offerti dalle scienze sociali consentono di valutare se un’azienda e i suoi fornitori soddisfano i requisiti sociali della cittadinanza aziendale in comunità chiave, come corrispondere ai lavoratori vulnerabili un salario minimo vitale.

Strumenti quali la modellizzazione della curva di apprendimento tecnologico possono inoltre aiutare un’azienda a prevedere come le tecnologie emergenti modificheranno i trade-off fra l’impatto sociale e ambientale e la redditività. Via via che si evolvono, le tecnologie potrebbero offrire alternative più sostenibili che tengono conto di entrambi gli interessi. Per esempio, le fonti di energia rinnovabili e le pratiche agricole a basso impatto ambientale stanno diventando più vantaggiose dal punto di vista economico e potrebbero determinare una riformulazione delle strategie aziendali.

È chiaro che la scienza e gli stakeholder sono ambiti interdipendenti. In molti casi, un’azienda non esaminerà un problema finché un gruppo esterno non lo solleverà. Ma le aziende possono anche usare le informazioni scientifiche per mobilitare i portatori di interesse attorno a temi importanti. Nel settore dell’erba sintetica, per esempio, alcuni produttori di materiali di riempimento naturali hanno sensibilizzato i consumatori riguardo ai rischi associati al granulato di gomma, un materiale contenente sostanze chimiche cancerogene e microplastiche che vanno a finire nei corsi d’acqua. (Jason Jay è consigliere di amministrazione della Brock USA, un’azienda che produce materiale di riempimento a base di legno per campi sportivi e persegue questa strategia.) Quando le aziende devono affrontare le opinioni confuse e spesso discordanti dei portatori di interesse, può essere utile disporre di dati imparziali e oggettivi su cui basare il dibattito. E la lente della scienza e tecnologia fornisce esattamente questo tipo di informazioni.

Le prime tre lenti mettono a fuoco molte tematiche, ma la quarta aiuta le aziende a individuare i temi ESG che balzano agli occhi e fanno dire “questo è compito nostro”. La lente dello scopo invita a chiedersi perché un’azienda esiste e come vuole operare. Esamina gli impatti che hanno maggiore rilevanza per lo scopo di un’impresa e i valori che si impegna a sostenere.

Per esempio, Costco è fiera di investire nei propri dipendenti e di prendersene buona cura. È il tipo di azienda che, secondo la professoressa del MIT Zeynep Ton, offre «buoni posti di lavoro», cioè si distingue assicurando una lunga carriera, una buona retribuzione e solidi benefici accessori, comprese opportunità di apprendimento e sviluppo professionale. Quando Costco cominciò a pensare alla sostenibilità alla fine degli anni 2000, la prima domanda che si posero i dirigenti era: «Ci stiamo prendendo cura delle persone nella nostra catena di approvvigionamento allo stesso modo in cui ci prendiamo cura dei nostri dipendenti?» Questa domanda stimolò una serie di studi e iniziative di miglioramento focalizzate sui mezzi di sostentamento e sulle condizioni di lavoro nell’intera catena di approvvigionamento, in particolare nella produzione di beni di consumo che si prestano allo sfruttamento, al lavoro forzato e ad altre forme di abuso.

Le aziende che danno priorità ai temi messi in luce dalla lente dello scopo troveranno la determinazione e la pazienza necessarie per riconfigurare i mercati. Novo Nordisk ha rivoluzionato più volte la cura del diabete, Tesla si è posta all’avanguardia nel settore dei veicoli elettrici, Grameen Bank ha fatto da apripista alla microfinanza, Patagonia ha definito l’abbigliamento etico e Stonyfield Farm ha creato la categoria dei latticini biologici. Queste aziende motivate dallo scopo hanno tutte una cosa in comune: si sono rifiutate di accettare le condizioni istituzionali e di mercato esistenti. Hanno influenzato gli stakeholder, educando e ispirando i clienti a pensare e agire in modi nuovi. Hanno condizionato la politica pubblica e le norme industriali per renderle più favorevoli alle aziende e alle società responsabili sotto il profilo etico. Hanno innovato introducendo nuove tecnologie e pratiche di gestione che hanno modificato le equazioni costi/benefici sul mercato. Così facendo, hanno cambiato i mercati e creato uno spazio in cui le loro attività possono prosperare.

Come abbiamo visto, i tipi di dati e i metodi di indagine sono diversi per ciascuna lente, e ognuna metterà a fuoco un particolare insieme di tematiche. Le aziende dovrebbero investire, innovare e creare coalizioni strategiche intorno ai temi che si collocano nel punto di intersezione di tutte e quattro le lenti. Questo le aiuterà a bilanciare le tensioni tra un approccio esterno-interno e uno interno-esterno e tra i metodi di indagine soggettivi o intangibili e oggettivi o quantificabili.

Esaminiamo il modo in cui KDP ha reagito alle preoccupazioni riguardanti le sue capsule di caffè per capire come usare il quadro di riferimento delle quattro lenti.

Influenza degli stakeholder. Le preoccupazioni riguardanti l’impatto ambientale dei rifiuti prodotti dalle capsule di caffè ha indotto alcuni stakeholder a minacciare di proibire l’uso della capsula K-Cup. «La prossimità svolge un ruolo enorme per quanto riguarda la materialità ESG» dice Neha Thatte Mallik, responsabile della gestione del prodotto di KDP. «Le persone danno molta importanza alle cose che possono toccare, sentire, gustare. Toccano le capsule, bevono il caffè e si sentono in colpa quando buttano via l’involucro». I consumatori vogliono anche sapere se quello che bevono proviene da fonti gestite in modo responsabile.

Scienza e tecnologia. L’analisi del ciclo di vita della catena di valore ha rivelato l’efficienza del caffè monodose (in termini di consumo di caffè, acqua ed energia), ma anche la difficoltà di riciclare e compostare l’involucro in modi che riducano le emissioni: una sfida cruciale per l’innovazione nel settore. La lente scientifica ha inoltre messo in luce un problema di continuità operativa: dato che i cambiamenti climatici rendevano il caffè una coltura vulnerabile, i coltivatori cominciavano ad avere difficoltà a guadagnarsi da vivere e alcuni cessavano l’attività.

Scopo. La storia delle origini di Green Mountain Coffee Roasters (che ha acquistato Keurig e poi si è fusa con Dr Pepper Snapple Group) parla di un’azienda profondamente impegnata a investire nel benessere delle comunità di coltivatori di caffè. Nel 1999, per esempio, cominciò a finanziare l’organizzazione no profit Root Capital per sostenere il reddito degli agricoltori e le pratiche di coltivazione sostenibili. Il suo impegno si è trasformato in uno scopo, che trova espressione nel motto di KDP: «Bevi sano. Fai del bene». L’azienda abbina il principio di responsabilità a quello dell’impatto positivo.

Valore per l’impresa. Il successo di Nespresso, con il suo caffè cremoso di fascia alta e un programma di ritiro e riciclo delle capsule, assieme alla diffusione delle macchine espresso semiautomatiche, indicava l’esistenza di opportunità commerciali non sfruttate sul mercato del caffè monodose. Traendo ispirazione dal posizionamento nella fascia di prima qualità dei concorrenti e dalle loro iniziative a favore della sostenibilità, KDP ha iniziato a esaminare modi in cui migliorare le proprie offerte, invece di ritirarsi dalla categoria.

Infine, è importante rilevare che le attività di fusione e acquisizione possono complicare il quadro. Un’azienda potrebbe adottare un orientamento strategico a favore della sostenibilità con la sua gamma di prodotti e poi doverlo rivalutare quando una fusione introduce nel quadro nuovi prodotti e mercati. Snapple, l’azienda nata dalla fusione tra Keurig e Dr Pepper nel 2018, con il suo portafoglio di bevande ha introdotto la catena di valore dei dolcificanti in KDP assieme a tutte le problematiche che comportano in particolare il tema dell’obesità associata al consumo di zucchero.

Se esaminiamo il punto di intersezione delle quattro lenti, vediamo tre priorità strategiche fondamentali per la sostenibilità di KDP: eliminare i rifiuti mantenendo al tempo stesso la comodità del caffè monodose; approvvigionarsi presso fonti gestite in modo responsabile che tengano conto dei problemi ambientali e sociali nella coltivazione del caffè; salute e benessere grazie agli ingredienti delle bevande Dr Pepper. Le quattro lenti mettono quindi a fuoco, a un primo esame approssimativo, tre priorità: un numero decisamente inferiore rispetto ai 21 temi a medio e alto impatto trattati nel rapporto KDP del 2023. Se avessimo stabilito l’ordine di priorità dei temi a livello di categoria di prodotto (sul quale spesso si basa la strategia aziendale), le priorità strategiche per l’attività relativa al caffè si sarebbero potute ridurre alle prime due.

In effetti, questa analisi descrive l’indirizzo reale dello sforzo innovativo di KDP. Nel 2024 l’azienda ha annunciato il lancio delle K-Rounds, cialde prive di plastica costituite da una dose di caffè compresso, protetto da un involucro vegetale in grado di sopportare l’alta pressione dell’acqua per l’estrazione del caffè. «L’innovazione sarà priva di plastica, a base vegetale e compostabile», conferma Mallik, che ha guidato lo sviluppo del prodotto. KDP si augura che la tecnologia diventi il nuovo sistema di preparazione del caffè monodose prevalente sul mercato.

La sostenibilità è un terreno difficile e dinamico in cui muoversi. Le aziende devono fare i conti con mutamenti continui nelle priorità e preoccupazioni degli stakeholder, nel consenso scientifico, nei costi di approvvigionamento e nelle preferenze dei clienti che accrescono il valore per l’impresa. Possono inoltre reinterpretare il loro stesso scopo a seguito di fusioni o cambiamenti nella dirigenza. Di conseguenza, le quattro lenti non forniscono una visione fissa e stabile della strategia di sostenibilità aziendale, ma possono aiutare a mettere a fuoco i temi rilevanti e fare chiarezza in momenti complicati, dando alle aziende la fiducia per perseverare, innovare e porsi all’avanguardia negli ambiti ai quali tengono maggiormente.